Арктические профессии: люди, которые удерживали Север

В Арктике каждая работа так или иначе была связана с выживанием. За последние сто пятьдесят лет Север прошёл через несколько этапов профессионального освоения, и каждый период оставил собственный слой знаний, практик и историй.

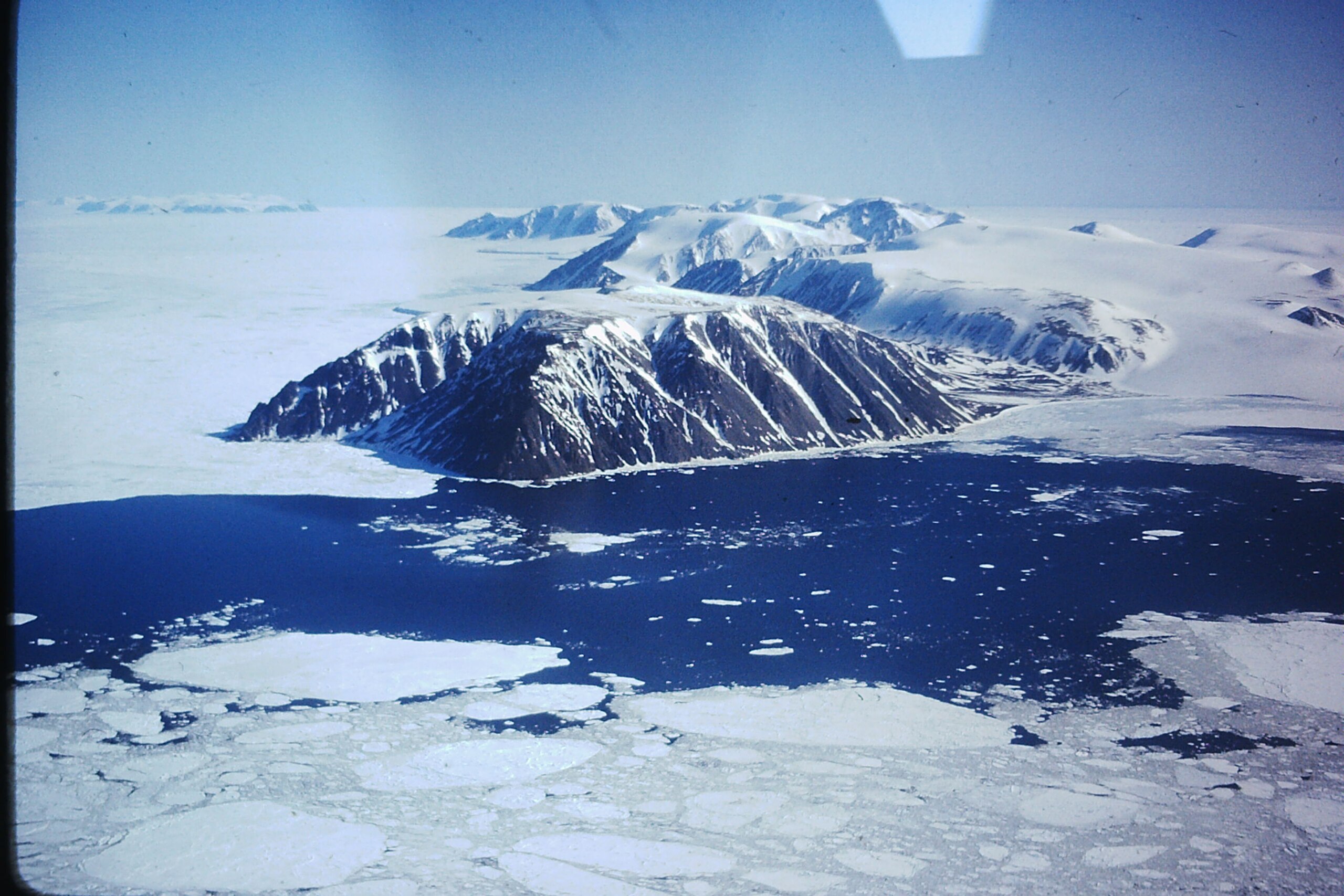

Фото: Афанасий Маковнев / GeoPhoto

Охотники и проводники: первые специалисты Арктики

Долгое время единственными «специалистами» Арктики были коренные жители. Они знали структуру морского льда, навигацию по звуку льдин, маршруты миграций животных, сроки полыней и характер дрейфа. Именно их навыки позволяли исследователям выживать в условиях, к которым европейцы не были готовы. В колониальных отчётах конца 19-го века многократно отмечалось, что без местных проводников экспедиции США и Канады не могли пройти ни один крупный участок побережья.

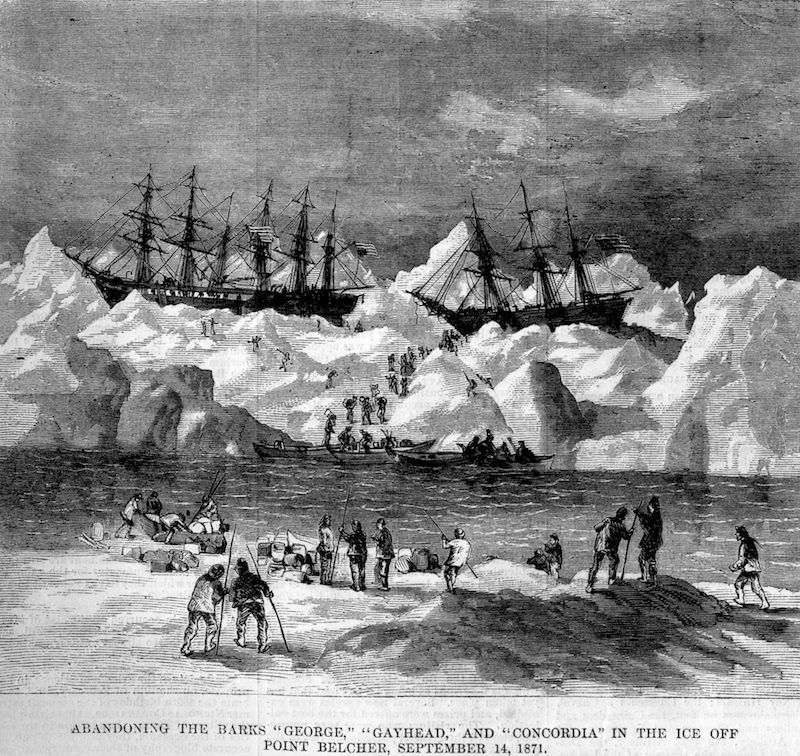

На Аляске проводники-инуиты сопровождали не только экспедиции, но и первые китобойные флотилии. Известен случай 1871 года, когда во льдах застряли 33 американских судна. Больше сотни моряков смогли добраться до открытой воды именно благодаря умиакам и проводникам, которые вели их по устойчивым трещинам.

Застрявшие во льдах китобойные суда, 1871 г. Источник: Robert Schwemmer Maritime Library

В те же годы на Аляске и в канадской Арктике местные жители часто нанимались китобоями и геологами в качестве «ледовых пилотов» (ice pilots) – людей, отвечающих за движение судна среди льдов. Их навигационные знания были настолько востребованы, что некоторые поселения коренных народов получали основной сезонный доход именно за счёт работы таких проводников.

Эта экзотическая профессия существует до сих пор. В Гренландии, на Шпицбергене и в Канаде эксперты по льду работают при аэропортах, китобойных общинах и судах снабжения. Их наблюдения ложатся в основу ледовых бюллетеней.

Китобои, торговцы и фактористы: первые экономические профессии

В 19-20-х веках арктическая экономика держалась на людях, чьи профессии были одновременно торговыми, навигационными и административными. Тогда самыми популярными специалистами становились китобои, зверобои и фактористы. В разгар китобойного промысла в арктические воды Северной Америки ежегодно заходило до 150 судов, и каждое из них нуждалось в экипаже из десятков человек. В Гренландском море ежегодно работало до 200 норвежских и британских кораблей. По отчётам норвежского флота около 30% китобойных рейсов включали обязательное участие саамских или гренландских охотников в качестве китобоев и проводников.

Аляскинский китобой с гарпуном, 1915 г. Фото: John Nathan Cobb / wikimedia.org

Факторист в то время был «универсальным управляющим»: он принимал товары, распределял пайки, проводил инвентаризацию, вёл переговоры, лечил персонал, а иногда и выполнял метеонаблюдения. В отличие от китобоев и проводников, которые набирались из коренного населения, фактористами до 20-го века могли стать только европейцы.

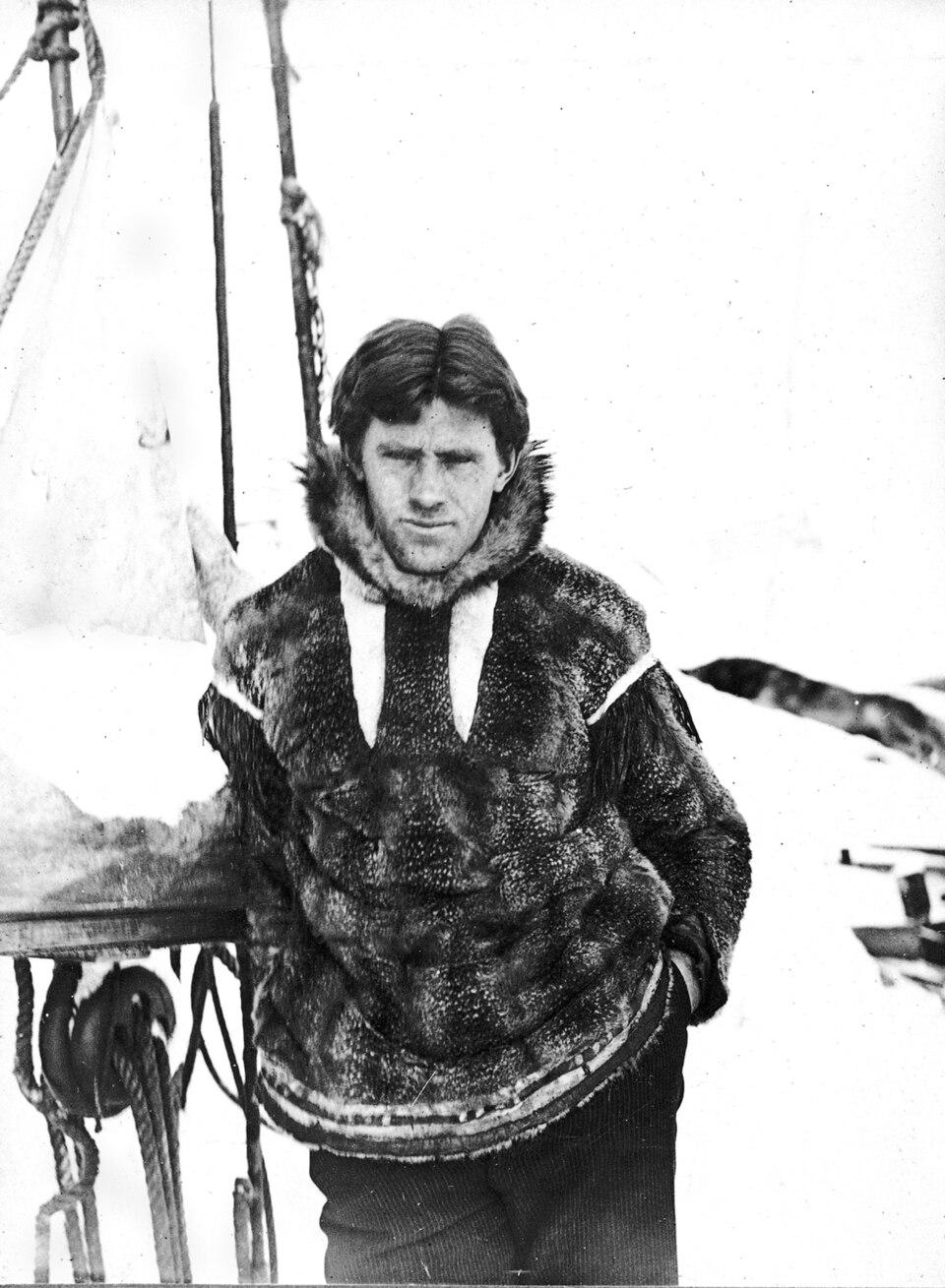

Факторист был своего рода «мэром» и зачастую единственным сотрудником в арктическом торговом поселении. Так, на станции Амдруп (северо-восточная Гренландия) в 1911 году факторист Эйнар Миккельсен шесть месяцев поддерживал работу поселения один, выполняя обязанности бухгалтера, охотника, врача и учителя для местных. После его дневников Министерство торговли Дании официально включило в должностные инструкции фактористов пункт об «исполнении экстремальных обязанностей».

Эйнар Миккельсен, 1907 г. Источник: U.S. Geological Survey Photographic Library

Почтальоны и каюры: профессия, от которой зависела жизнь

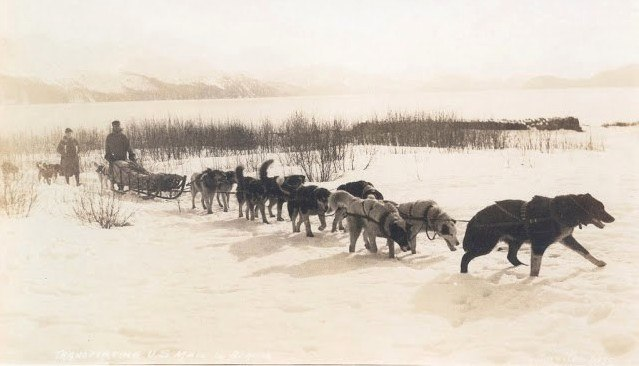

С появлением официальных почтовых маршрутов Аляска и канадская Арктика получили одну из самых характерных профессий Севера – каюра-почтальона. В начале 20-го века на Аляске работало более 60 маршрутов, и на каждом были свои проводники, ветеринары и каюры. Расстояния между пунктами доходили до 600–800 километров, а пропуски рейсов фиксировались как чрезвычайные происшествия. Один каюр мог в сезон проходить до 5000 километров.

Подробнее о работе почты и каюрах, в материале «Коммуникации и почта в американской и европейской Арктике: история формирования связей»

Доставка почты на заснеженной Аляске в 1910 году. Источник: dzen.ru

Ледовые разведчики и навигаторы: профессия, которая существует только в Арктике

С ростом морских перевозок появилась профессия, не встречающаяся больше нигде – ледовый лоцман (ice observer). Они работали на кораблях береговой охраны Канады, Дании, Норвегии, США, а также на гражданских грузовых судах.

Ледовые разведчики не просто наблюдали за обстановкой. Эти специалисты анализировали структуру льда, определяли безопасные каналы и прокладывали маршруты для судов снабжения.

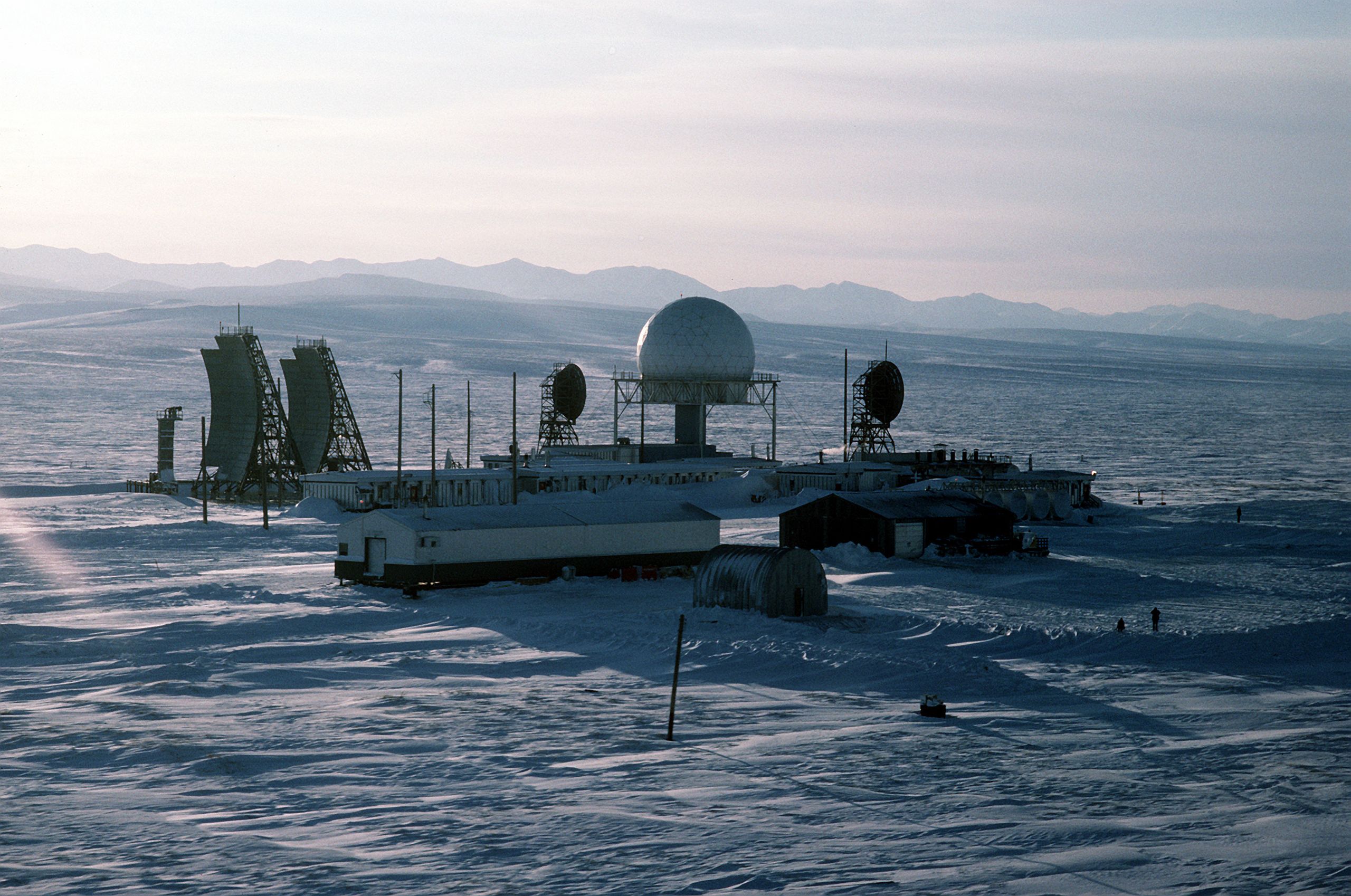

В 1957 году ледовые лоцманы канадской береговой охраны обеспечили доставку материалов на станции линии «Дью» (система радиолокационных станций на крайнем севере Канады), когда толщина льда в проливе Виктория превышала норму в два раза. В 1983 году ледовый лоцман на борту датского судна «Naja Arctica» вывел корабль через зону вращающихся льдов у берегов Восточной Гренландии, избежав полной блокировки судоходства региона на месяц. Эти и многие другие случаи подтверждают исключительность арктических профессий, когда кажется, что решения проблем не существует.

Сегодня такая профессия сохраняется, но обросла техникой – ледовые специалисты работают с высокоточными спутниковыми картами, радиолокационными изображениями и моделями дрейфа.

Станция линии «Дью» в Пойнт-Лей. Источник: wikimedia.org

Охранники и хранители карибу: профессия на стыке экологии и культуры

Работа по охране миграционных путей северных оленей карибу сформировалась в арктических регионах Канады и Аляски во второй половине 20-го века, когда их популяция стала резко сокращаться. Мигрирующие популяции теряли до 70% численности из-за охоты, промышленного освоения и нарушения путей сезонных переходов. Местные общины начали сами организовывать наблюдение за миграциями, что привело к появлению профессии, которую сегодня называют хранители карибу (Caribou Guardians).

Эти специалисты патрулируют ключевые зимовочные и летние территории, контролируют пересечения стадами дорог, следят за состоянием рек и замёрзших переходов, фиксируют факты незаконной охоты. Их работа опирается как на традиционное знание инуитов Северной Америки, так и на современные методы – GPS-метки, беспилотники, фотоловушки. В Канаде эта профессия финансируется на уровне территорий: общины Юкон и Северо-Западных территорий ежегодно нанимают десятки хранителей для сезона миграций.

Члены стада карибу Клинсе-За. Фото: Джейс Хокинс / The Narwhal

Навигаторы-эксперты по полыньям: профессия на границе науки и традиции

Полыньи, устойчивые незамерзающие участки моря, играют ключевую роль в арктических экосистемах и навигации. На севере Гренландии, в Баффиновом заливе и у берегов Аляски они формировали зоны охоты и миграции задолго до появления научных экспедиций. Именно здесь в общинах возникла профессия, к которым сегодня относят экспертов по полыньям (polynya specialists).

Первоначально эта роль принадлежала охотникам, способным определять границы полыньи по направлению ветра, структуре шуги, поведению птиц и вибрации морского льда. С середины 20-го века эти знания начали использовать научные станции и рыболовные службы.

Полярная полынья в июне 1975 года, на заднем плане — остров Кобург и остров Элсмир. Фото: Lorenz.King / wikimedia.org

Сегодня эксперты по полыньям работают совместно с океанографами, биологами и ледовыми аналитиками. Они участвуют в мониторинге состояния льда, определяют безопасные зоны прохода лодок, прогнозируют момент закрытия полыньи и помогают планировать маршруты охоты. В последние годы роль таких специалистов возросла: из-за изменения климата структура полыней стала более нестабильной, а непредсказуемые закрытия приводят к риску для охотников. В 2021 году в северной Гренландии было зафиксировано несколько случаев неожиданного схлопывания полыньи, и именно местные эксперты определили альтернативные пути выхода для десятков охотников.

Эта профессия уникальна тем, что объединяет традиционное знание и современные технологии. Спутниковые данные и модели дрейфа льда работают эффективно только в сочетании с локальными наблюдениями, которые учитывают нюансы ветровой розы, рельефа и течений. Навигаторы полыней остаются незаменимыми там, где решения нужно принимать быстро, а ошибки стоят слишком дорого.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic