Валерий Тишков: «У коренных северных народов стоит поучиться прежде всего опыту взаимодействия с природной средой»

Научный руководитель Института этнологии и антропологии (ИЭА) РАН, академик, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии РФ Валерий Александрович Тишков рассказывает о традиции отечественной этнографии в деле изучения коренных малочисленных народов, российских научных школах по их изучению, цивилизационном воздействии и новых технологиях, различиях в «освоении территорий» в России и Америке и практическом опыте, который можно почерпнуть сегодня у коренных народов

- История института начинается с 1933 года, когда постановлением Президиума Академии наук СССР был создан Институт антропологии, археологии и этнографии АН СССР. В 1937 г. институт реорганизован и переименован в Институт этнографии АН СССР. В 1947 г. ему присвоено имя Николая Николаевича Миклухо-Маклая, а в 1983 г. институт награжден орденом Дружбы народов. В 1990 г. произошло переименование в Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Портал GoArctic, конечно, прежде всего интересуют арктические, северные направления исследований института. Когда они начались – с самого основания?

- Интерес к Северу, к коренным малочисленным народам России возник ещё со времен арктических путешествий и академических экспедиций XVII-XVIII веков, а затем в деятельности Этнографической комиссии Императорского русского географического общества, основанного в 1845 году. Поэтому исследование малочисленных народов, или, как тогда говорили, инородцев, или аборигенных народов было среди приоритетных.

Интерес к изучению русской традиции, различным группам русского народа, тем же северным поморам и сибирским старообрядцам, появился позже, в связи с народнической традицией, уже со второй половины XIX века. А вот вся этническая периферия Российской империи, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, Дальний Восток изначально были в приоритете.

И когда был основан наш институт, то он опирался на давнюю традицию отечественной этнографии. Научное подразделение – Сектор по изучению социалистического строительства у малых народов Севера (сектор Севера) был создан в 1954 году. В 1986-ом он получил статус отдела и стал называться отделом этнографии народов Крайнего Севера и Сибири (ныне – отдел народов Севера и Сибири).

- В представлении среднестатистического читателя Институт этнологии и антропологии должен заниматься изучением каких-то экзотических народов. Но это ведь не так, как мне кажется: все народы «имеют право» быть изученными? Ведь в той же Арктике живут коренные малочисленные народы, поморы, русские старожилы, да и люди самых разных национальностей. Изучение разных людей, живущих на Севере, входит в ваши интересы?

- Более широкий взгляд на Арктическую зону России появился в последние годы в связи с возросшей промышленной деятельностью и геостратегическим значением Арктики в жизни нашей страны. Разработаны программы по развитию АЗРФ. И мы как-то обновили наш взгляд на исследовательскую повестку касательно разных групп населения этих территорий. Хотя про коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока мы, конечно, не забываем. Но, помимо этого, мы всегда изучали крупные народы, которые там проживают, например, якутов.

Однако надо иметь в виду, что и в самом Якутске есть научно-исследовательский институт по изучению коренных малочисленных народов Севера, и местные ученые изучают не только себя, собственно якутов, но и эвенков, и другие этнические группы, которые на территории Якутии живут.

Есть сильные научные школы в Сибири и на Дальнем Востоке, и мы с ними взаимодействуем. Например, в Сибирском отделении РАН в Новосибирске есть Институт археологии и этнографии, где этнографы изучают как раз Сибирь и северные народы, в том числе, кстати говоря, и русское старожильческое население. Это и русскоустьинцы, живущие на севере Якутии, и колымчане – потомки ямщиков колымских, которые возили на лошадях людей и грузы по той же Якутии, где и сейчас ещё железных дорог нет.

«Китовая аллея» – остатки древнего святилища у поселка Уэлен

Тогда сложилась эта метисная группа, поскольку многие русские ямщики, охотники-промысловики брали жен из местных, якутянок или эвенок. И всё же это именно русское население по языку и верованиям, со своими традициями.

Наиболее мощная культурная традиция – конечно, поморская. Приоритет изучения тут принадлежит петербургской школе, в Кунсткамере были и есть специалисты. Но русским Севером занимался и наш институт, достаточно назвать знаменитую книгу под редакцией Ирины Владимировны Власовой, она так и называется «Русский Север. Этническая история и народная культура XII – XX века», огромный том, описывающий историю, этнографию и демографию, культуру и традиции населения русского Севера.

- Новым направлением работы отдела Севера и Сибири с 2014–2015 гг. стала экономическая антропология, которая рассматривает широкий спектр вопросов, связанных с рыночными отношениями и коммерциализацией аборигенных культур. Можно поподробнее рассказать об этом направлении работы отдела?

- Это направление в мировой науке ещё называется STS (Social Transformation Studies), то есть изучение социальных трансформаций под воздействием научно-технического развития, особенно промышленного освоения, ресурсного, иногда это называется изучением «ресурсного проклятия». В целом, делается попытка ответить на вопрос: почему зачастую страдают малочисленные народы и культуры от нефтегазовых гигантов и прочих цивилизационных воздействий?

Это проблема мировая: от Амазонии – до нашего Севера. Ещё лет двадцать назад я сформулировал идею развития таких народов как культурно-ориентированную модернизацию. То есть, я не сторонник этакого этнографического изоляционизма, всем назад в чум, кухлянки и прочее, чем порой грешат наши и медиа, и те, кто поверхностно интересуется темой, и кроме кухлянок и чумов порой ничего о народах Севера и не знают. На самом же деле многие представители коренных малочисленных народов, те же чукчи, эвенки, ханты, манси, ненцы не обязательно заняты в традиционном хозяйстве – оленеводстве, охоте и рыболовстве, а вполне себе активно живут и работают в современных городах.

Тундра и олени

Если же говорить о занятых в традиционном хозяйстве, то здесь активно внедряются и новые технологии, интернет, спутниковая связь и навигация, самые современные средства передвижения. Исследования показывают, что интерес к «продвинутым» технологиям у этих групп населения зачастую выше, чем у жителей мегаполисов, потому что использования этих технологий помогает жить и осваивать хрупкую и не всегда благожелательную природную среду.

Поэтому я за то, чтобы всё было более гармонично, без крайностей. И надо, чтобы современная промышленность, корпорации, компании и государство тоже заботились и привлекали представителей коренных малочисленных народов к деятельности, связанной с современным освоением Арктики, к работе операторами нефтевышек и крупных нефтегазовых станций, пилотами малой полярной авиации, и я уж не говорю о таких вещах, как сфера медицины, просвещение, социальные службы, обслуживание туристов…

Современный Уэлен и его жители. 2004 год. Фото: А. Сухонин

- В вашей биографии упоминаются многократные поездки к аборигенам Арктической Канады, Аляски, и ваша докторская диссертация посвящена истории Канады. В чём сходство и в чём «инаковость» жизни коренных народов у нас, и в северной части Канады, на Аляске? Какие самые важные моменты, чем похожи, чем отличаются?

- Отличия начинаются с истории колонизации, с истории контактов, я бы так сказал, аборигенно-европейских. Здесь есть своя специфика и у Канады, и у американцев, она тоже не одинаковая, и у россиян. На севере, что в Северной Америке, что в России, при освоении пришлым населением лесной и арктической зон среди основных приоритетов была меховая торговля. И абориген был ключевой фигурой в этом обмене. Для европейцев важно было в тайгу проникнуть, установить форпост или факторию, завозить туда чай, патроны, порох, соль и прочее. И в обмен на это получать меховые шкурки. А в центральной части Северной Америки, поскольку там в основе была земледельческая колонизация, коренной житель был помехой. Нужно было очистить землю от индейцев. Поэтому и колонизация была гораздо более жестокая. Поэтому и история освоения разная. Что касается Сибири, то она больше похожа на канадскую.

Но освоение Канады, канадского и американского Севера осуществлялось первопоселенцами главным образом из числа прибывших на континент иммигрантов, а не постоянным коренным населением этой территории, этого государства. Кто только туда не приехал, начиная с первых пилигримов: там и скандинавы, потом уже итальянцы, испанцы, восточные европейцы, включая русских и украинцев. И они осваивали новые места, озабоченные собственной культурной переплавкой под англо-французскую, протестантскую и католическую религиозную традицию, навязыванием местным аборигенам стандартов, связанных с тем, что они понимали, как свою культуру.

В России же происходила экспансия или освоение территории, расширение государства за счет коренного населения, в основном восточных славян, то есть русских, белорусов, украинцев, представителей финно-угорского населения, жителей Урала. Таким образом, шло расширение единого тела государства. И здесь, конечно, тоже имела место и ассимиляция, и жесткие порой правила, связанные, например, с не всегда добровольным крещением инородцев. Хотя для многих, тех же якутов, православие стало уже давно частью национальной традиции, их предки приняли христианство несколько поколений назад, – достаточно посмотреть на их имена, взятые из православных Святцев. Сейчас есть интерес и к шаманизму, и к прочим древним, дохристианским культам, но православная вера остается главной среди верующей части местного населения.

Чукотская яранга

Нельзя сказать, что колонизация в России проходила совершенно гладко. Но при всей жесткости, связанной с имперскими порядками, управлением, все-таки имели место в большей степени, чем в Северной Америке, инкорпорация местного населения, включение местного населения в общий контекст государственной жизни. Не только по части религии, но и по части служилого населения, потому что без этого такой огромной территорией управлять было бы невозможно.

Поэтому и титулы дарились, и сословия создавались, и всячески поощрялось служение царю, императору, Российской короне. И в целом политика в отношении народов Севера была более гуманной, более терпимой, толерантной, как говорят иногда.

И у народов Севера нашего, особенно северо-восточных и дальневосточных народов, где также было влияние маньчжуро-китайской традиции государственности, уже была более продвинутая социальная и политическая организация, чем у аборигенов Америки.

Рабочий стол с изделиями и основные инструменты резчика и гравера

Поэтому известны так называемые чукотские войны, чукчи оказывали определённое сопротивление. А раз сопротивление, значит, они отстаивали свой статус, свои некоторые права, значит, они заставляли царскую российскую администрацию вести себя более осторожно, – не всех можно задавить, покорить или убить, как это часто практиковали европейские колонизаторы с американскими индейцами.

- А как всё складывалось позже, уже при Советской власти?

- Если брать более поздние периоды, то конечно сказывается различие общего уровня развития государственности. Всё-таки СССР отставал по уровню экономического развития от Канады и от США. Так что та же Аляска, будучи частью Соединённых Штатов Америки после продажи в 1867 году, получала эти дивиденды от общего развития. А раз СССР всё-таки в экономическом плане отставал, значит, отставали и наши северные регионы, где проживали коренные малочисленные народы.

Но зато есть преимущества и отличия в области культурной и языковой политики, здравоохранения, социального обеспечения. У Советского Союза, например, был хороший опыт в борьбе с эпидемиями через массовые прививочные компании диспансеризации населения аборигенных поселков. В итоге смертность, особенно детская, были резко снижены, ликвидирована неграмотность.

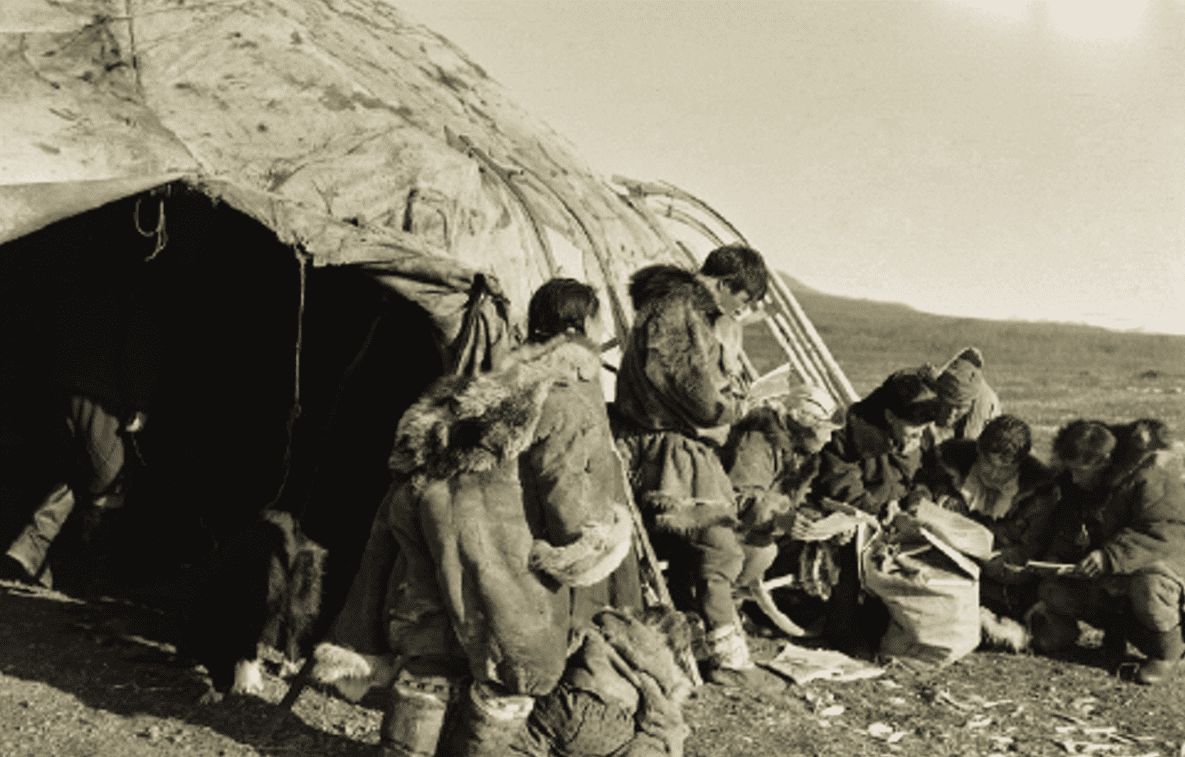

Фото из альбома Н.А. Романченко. Коренные жители поселка Уэлен

И если в экономическом плане, в плане обеспечения каких-то экономических основ мы уступали, и, наверное, и сегодня уступаем, то в плане культурном по части сохранения традиций, своеобразия мы, конечно, намного впереди. Фактически почти все языки сохранились, некоторые получили только в советские времена свою письменность. Деталь важная – из семидесяти таких младописьменных языков в мире пятьдесят – наши.

- Мы всегда пытаемся найти какие-то инновационные вещи, подходы, уже разработанные и применяемые, чтобы о них можно было рассказать широкой аудитории. В беседе с директором одного из академических институтов выяснилось, что они кроме фундаментальных исследований разработали и создали на практике, «под ключ», например, технологию выращивания салатов и прочих овощей, основанную на гидропонике. А у вас есть какие-то свои «ноу-хау», которые могли бы применять и другие, в том числе жители российской Арктики?

- Да, бесспорно. Поэтому как все, что мы относим к разряду осмысления исторического пути и, возможно, перспектив развития, имеет большое практическое значение.

Изучая варианты жизненных стратегий и адаптации, мы порой открываем какие-то технологии древние, которые могут и сегодня быть использованы. Ну, например, в оленеводстве. Есть тысячелетний опыт, связанный с выживанием, с сохранением тепла в жилище, опыт строительства на вечной мерзлоте. Вроде бы мы все думали, что сваи забил поглубже и все проблемы решены. Но, оказывается, опыт аборигенов зачастую говорит о том, что с вечной мерзлотой можно обходиться по-разному, в том числе и с ней можно уживаться вполне, использовать ее, например, при строительстве различных хранилищ. А в целом у коренных северных народов стоит поучиться прежде всего опыту взаимодействия с природной средой, чтобы относиться к ней бережно и брать от неё в разумных, только необходимых, объёмах.

Фото из альбома Н.А. Романченко. Поселок Уэлен в 1934-1935 гг.

Много и других практических вещей, которым можно поучиться у коренных народов, ведь за ними – опыт, который копился тысячелетиями, в том числе, связанный с обработкой некоторых природных материалов. Я имею ввиду не только художественное ремесло вроде резьбы по кости, но и навыки обработки мехов и шкур, консервацией рыбы, мяса и многое другое.

- А где с этими навыками можно ознакомиться тем, кому это интересно?

- У нас выходит книжная серия «Народы и культуры», основанная ещё в 1992 году. Там есть тома «Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты», «Народы Северо-Востока Сибири: Айны. Алеуты. Ительмены. Камчадалы. Кереки. Коряки. Нивхи. Чуванцы. Чукчи. Эскимосы. Юкагиры», «Якуты (Саха)», «Тунгусо-маньчжурские народы Сибири и Дальнего Востока: Эвенки. Эвены. Негидальцы. Уильта. Нанайцы. Ульчи. Удэгейцы. Орочи. Тазы». Там всё есть, в специальных разделах: о традиционном хозяйствовании, земледелии, ремёслах, ткачестве, одежде, пище, обустройстве жилища. Открывай, читай и пользуйся!

Серия «Народы и культуры»

Сайт и тг-канал ИЭА РАН, тг-канал Валерия Тишкова

Фото из личного архива Валерия Тишкова и из его книги «Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости»

Редакция GoArctic благодарит Юлию Малышевскую, пресс-секретаря ИЭА РАН, и Анну Понарскую за содействие в организации интервью и предоставление информационных и иллюстративных материалов.

***

Игорь Кузнецов, специально для GoArctic

О том, как традиционные знания северян помогают осваивать современное Заполярье, узнаете также из лекции фольклориста и антрополога Никиты Петрова, прочитанной в ПОРА.