Как «отгадывали» загадки высоких широт

Первая советская высокоширотная экспедиция на «Садко»

Источник: kulturamgo.ru

К середине 1930-х акватории арктических морей к северу от Евразии во многом оставались малоизученными. В это время только начиналось систематическое исследование северной и северо-восточной частей Карского моря, изучение Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Центральная часть Северного Ледовитого океана на тот момент была практически неизученной и являлась большим «белым пятном», в котором могли располагаться гипотетические земли, и существовали свои физико-географические особенности, которые влияли на ледообразование и судоходство в Арктике. Для того чтобы раскрыть эти загадки, СССР в 1935 году начал масштабное наступление на высокие широты, когда была организована экспедиция Главсевморпути на ледокольном пароходе (л/п) «Садко».

Предыстория высокоширотной экспедиции

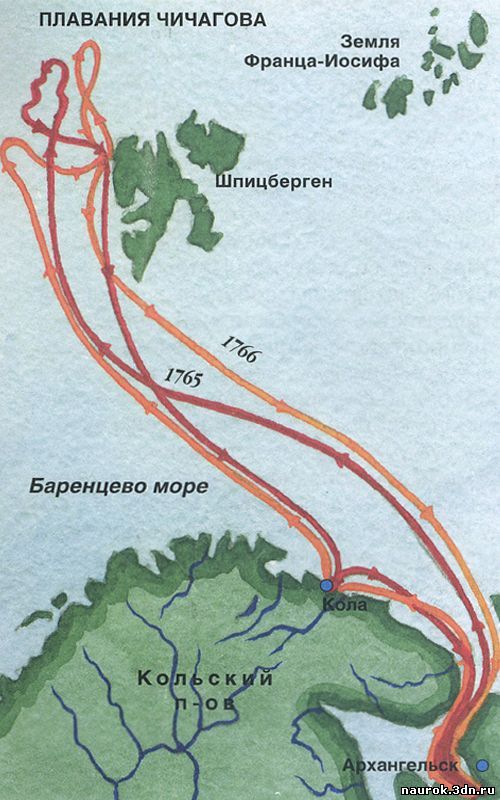

Россия – одна из главных арктических держав, чья история в этом регионе насчитывает множество славных страниц. Российская империя одной из первых начала осваивать высокие широты. Ещё 1765–1766 годах капитан-командор Василий Яковлевич Чичагов по плану М. В. Ломоносова совершил два высокоширотных плавания к Шпицбергену, в надежде обнаружить свободный ото льда маршрут через Северный полюс в Тихий океан. Главной цели достичь не удалось: высокие широты были недоступны из-за тяжелых льдов, поэтому на долгое время эти попытки были прекращены, пока не появились более совершенные технические средства.

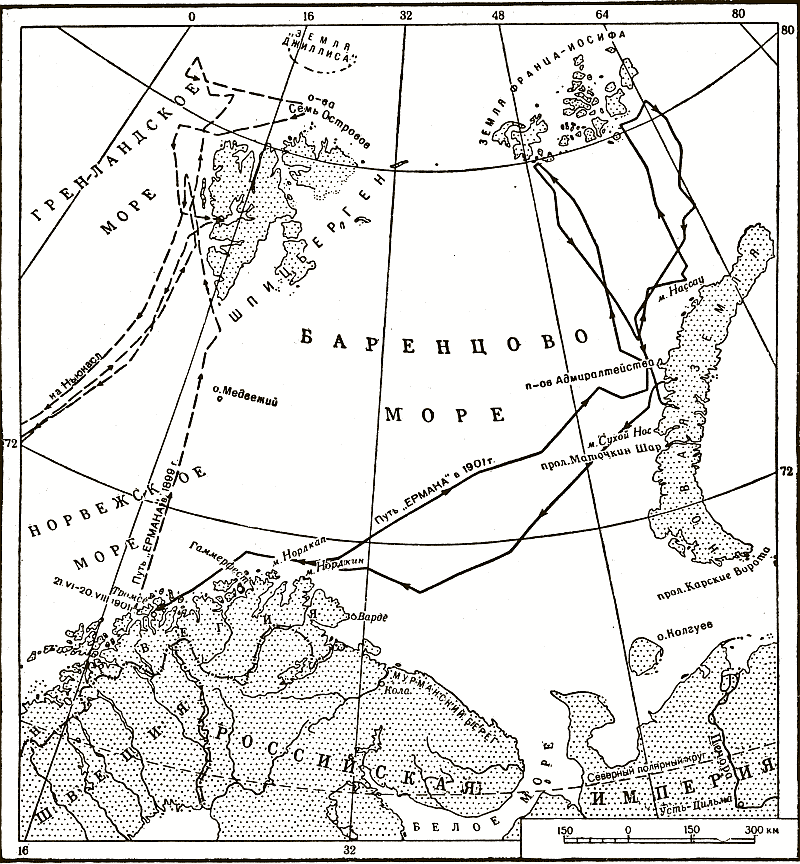

В 1899 г. во время пробного плавания вице-адмирал Степан Осипович Макаров на арктическом ледоколе «Ермак», инициатором постройки которого он являлся, достиг северного побережья Шпицбергена, а в 1901 г. – Земли Франца-Иосифа.

В 1928 году уже при советской власти в южной части этого архипелага на острове Гукера в бухте Тихой была открыта самая северная на тот момент полярная радиостанция.

Карты плаваний в высоких широтах В. Я. Чичагова (1765–1766) и С.О. Макарова (1899, 1901)

Однако высокие широты к середине 1930-х годов оставались для СССР все еще неизведанными, хотя в первые 15 лет в Стране Советов были достигнуты серьезные успехи за полярным кругом. Работало регулярное арктическое торгово-транспортное судоходство (Карские экспедиции и операции, Колымские рейсы, Ленские операции), были созданы специальные учреждения по изучению Арктики (Плавморнин, Всесоюзный Арктический институт, Главное управление Северного морского пути и др.), развивалась инфраструктура (порты, индустриальные предприятия, различные базы и фактории).

Отдельно стоит сказать о проведении советских научных экспедиций в Арктике, направленных на получение комплексных знаний об этом регионе, а также его природных и биологических ресурсах, геофизических и гидрометеорологических процессах.

Организация экспедиции

Для дальнейшего развития освоения Арктики в СССР была организована в 1935 году высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко».

Ледокольный пароход Lintrose («Линтрос») был построен на верфи Swan, Hunter and Co. в Ньюкасле (Англия) в 1913 году для железнодорожной компании Reid Newfoundland Company. С 1913 по 1915 год работал в качестве почтово-пассажирского парома в районе Ньюфаундленда, помогая наводить переправу через пролив Кабота. В 1915 году во время Первой мировой войны Lintrose был куплен Россией у Канады году и в октябре того же года переименован в честь былинного богатыря Садко. Ледокольный пароход вошел в состав Беломорской ледокольной флотилии и обеспечивал навигацию по линии Архангельск–Мурманск до середины июня 1916 года, пока не наскочил на подводный камень и не затонул в Кандалакшском заливе. Только через 17 лет (в октябре 1933 года) «Садко» был поднят подводниками Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН).

Почтово-пассажирское судно Lintrose

Ледокольный пароход «Садко» (бывш. Lintrose)

Высокоширотная экспедиция 1935 года являлась комплексной и преследовала несколько целей. Одной из главных можно считать поиск так называемого «Северного варианта» Северного морского пути. Данный проект предложил капитана дальнего плавания, командир экспедиционного судна «Книпович» и научный сотрудник Государственного океанографического института С. В. Попов.

Из-за теплого течения Гольфстрим он считал данный вариант маршрута в Арктике более подходящим нежели плавание вдоль северного побережья Евразии. К тому же, по мнению Попова, на этом пути можно было открыть гипотетические земли, что хорошо иллюстрирует, предложенный им план. Однако не только открытие неизвестной суши манило исследователей, но и необходимость выполнения более прикладных задач.

Нужно было организовать сбор материалов для дальнейшего развитие долгосрочных ледовых прогнозов и лучшего понимания ледообразования в Арктике. Также необходимо было провести комплексные исследования неизвестных или малоизвестных районов Центрального арктического бассейна.

Схема «Северного варианта» Северного морского пути (пунктиром отмечены гипотетические земли на маршруте). Попов С. В. // Записки по гидрографии. 1933, № 6.

Экспедиция состояла из опытных исследователей Арктики. Руководителем был назначен Георгий Алексеевич Ушаков – начальник первой зимовки на острове Врангеля (1926–1929) и Североземельской экспедиции (1930–1932), благодаря которой была создана карта всего архипелага Северная Земля.

Заместителем по научной части стал океанограф Николай Николаевич Зубов, гидрографической частью руководил Николай Иванович Евгенов – один из первооткрывателей Северной Земли и первопроходцев Северного морского пути.

Капитаном ледокольного парохода «Садко» был назначен капитан дальнего плавания Николай Михайлович Николаев. В экспедицию было включено авиазвено из двух самолетов (Ш-2, КР-1), которое возглавлял известный полярный летчик М. С. Бабушкин (второй летчик – Г. П. Власов). Всего на «Садко» шли в море 78 человек (по данным историка М. И. Белова – 72 человека), среди которых было много известных ученых (Вс. А. Березкин, А. Ф. Лактионов, Вл. А. Березкин, М. М. Ермолаев и др.). Судно было оборудовано эхолотом, на борту также располагались 5 научных лабораторий.

Участники Первой высокоширотной экспедиции. л/п «Садко». 1935год. Верхний ряд: третий справа: А. Ф. Лактионов, нижний ряд слева направо: Н. М. Николаев, Н. И. Евгенов, крайний справа – Вс. А. Березкин. Источник: polarpost.ru

Планировалось, что экспедиция будет пребывать в море около 4 месяцев, но предусмотрительно была снаряжена с учетом возможного двухлетнего отсутствия. На борт были взяты запасы продовольствия и теплой одежды, разборные, надувные резиновые лодки и даже сборные фанерные дома на случай зимовки. Также в экспедицию были взяты три упряжки с собаками и опытный каюр-промышленник, участник Североземельской экспедиции С. Журавлев.

В высоких широтах

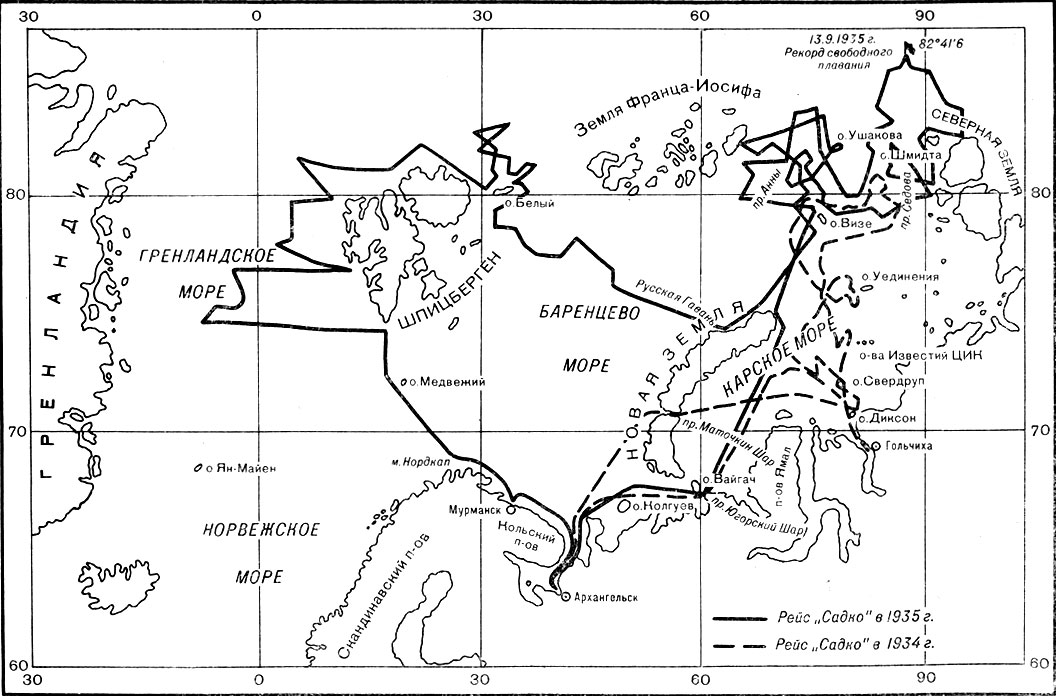

Ледокольный пароход «Садко» вышел из Архангельска 8 июля 1935 года в Мурманск, который покинул 12 июля и направился в высокие широты. Сначала был сделан гидрологический разрез от мыса Нордкап на севере Скандинавии до южного мыса архипелага Шпицберген Зюйдкап, после чего экспедиция направилась в Гренландское море. Здесь с 17 июля начались океанографические работы: сделаны глубоководные гидрологические станции и проведено исследование положения кромки льда, которой «Садко» достиг 19 июля. Не входя во льды, ледокольный пароход повернул к Шпицбергену и взял курс на советский шахтерский поселок Баренцбург, куда прибыл 22 июля.

Покинув 29 июля поселок, экспедиция вновь продолжила исследования в северной части Гренландского моря. Далее был совершен обход Шпицбергена с севера до северо-восточного мыса Ли-Смит, которого «Садко» достиг в начале августа. Вскоре судно начало встречать более тяжелые льды и с 10 по 14 августа дрейфовало со льдами на северо-запад.

В это время были предприняты полеты для поисков гипотетической Земли Джиллиса. Гидрограф и участник экспедиции Н. И. Евгенов указывал, что в 1928 г. ледокол «Красин» обследовал часть моря, которая на английских картах была отмечена с пунктирными очертаниями предполагаемой земли, но не нашел её. Также он отметил, что экспедиция на «Садко» руководствовалась другими источниками, например, данными С.О. Макарова после похода на «Ермаке» к северу от Шпицбергена в 1899 году. В итоге полет М.С. Бабушкина и Г.А. Ушакова, во время которого было достигнуто 82° северной широты, из-за сильного тумана не позволил выяснить существует эта земля-призрак или нет.

В этом районе экспедиция долго оставаться не могла и продвигалась на восток, однако из-за тяжелых льдов это не удавалось сделать и вскоре «Садко» продолжил продвижение вдоль юго-восточных берегов Шпицбергена. Все это время экспедиция производила океанографические станции через каждые 30 миль. После выхода к чистой воде Баренцева моря судно направилось к западным берегам Новой Земли (Русская Гавань), где была произведена перегрузка угля с борта ожидавшего «Садко» парохода «Спартак». Стоянка у Новой Земли продлилась с 21 по 24 августа, после чего ледокольный пароход вновь вышел в высокие широты, чтобы осветить большое «белое пятно» между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Северная Земля.

После острова Визе, который располагается в северной части Карского моря, «Садко» достиг одного из островов Земли Франца-Иосифа – Греэм-Белл. Район к востоку от этого архипелага всегда считался одним из наиболее недоступных, но летом 1935 года оказался вполне доступен для ледокольного судна, что позволило произвести комплексные исследования малоизученного района Арктики.

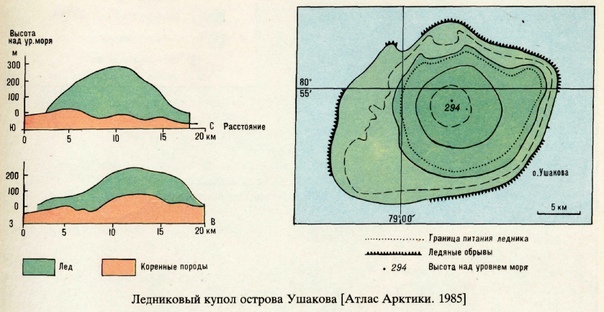

Несмотря на то, что к востоку от Шпицбергена экспедиция не обнаружила никаких предполагаемых земель, все-таки исследователям удалось сделать географическое открытие. 1 сентября 1935 к востоку от Земли Франца-Иосифа в 80°50’ с.ш., 79°20’ был открыт остров, названный в честь начальника экспедиции Ушакова. После описания его западного, северного и восточного берегов стало очевидно, что это небольшой остров овальной формы почти полностью покрыты ледниковым щитом. Он располагался в центре мелководья, которое получило наименование «мелководье ῝Садко῝».

Трёшников А. Ф. Атлас Арктики. М., 1985. С. 107.

После этого экспедиция 8 сентября достигла Северной Земли в районе мыса Литвинова, где были открыты три небольших низменных островка, на одном из которых был установлен навигационный знак.

12 сентября экспедиция достигла самой северной точки СССР – мыса Молотова (ныне – мыс Арктический), который до этого посещался лишь л/п «А. Сибиряков» в 1932 году во время первого в истории сквозного плавания Северным морским путем за одну навигацию. Встретив к северу от мыса непроходимые льды, судно продвигалось вдоль неё на северо-запад. Глубины становились все больше, достигая 2200 м – «Садко» вышел в глубоководную часть Северного Ледовитого океана.

Вскоре экспедиция прошла в далеко вдающийся на север «язык» чистой воды и достиг 82°41 северной широты, установив рекорд свободного плавания судна на Севере. Здесь была получена глубина 2365 м и сделана полная океанографическая станция, и это стало первым посещением и исследованием глубоководного арктического бассейна после экспедиции Фритьофа Нансена на судне «Фрам» (1893–1896).

Затем экспедиция проследовала вдоль кромки льда на юго-запад и вновь вышла на мелководье с восточной стороны, к которой ранее не могла пробиться из-за льдов. Однако попытки пройти на север в глубоководную часть океана из-за льдов не удавались и, достигнув вновь острова Грэем-Белл, «Садко» начал постепенно возвращаться.

Пройдя до острова Визе, судно вскоре достигло мыса Желания и вдоль восточного побережья Новой Земли экспедиция 25 сентября вышла через пролив Югорский Шар в Баренцево море и вернулась в Архангельск.

Итоги и значение экспедиции

Высокоширотная экспедиция на «Садко» провела масштабные комплексные исследования в ранее практически неизученных районах Евразийской Арктики. Это выразилось в следующих цифрах, приводимых известным исследователем Арктики В. Ю. Визе: было сделано 107 океанографических станций, определены 51 гравитационный и 13 магнитных пунктов, добыто 227 проб морского грунта (в т.ч. с больших глубин). М. И. Белов также указывал, что была произведена опись части побережья Шпицбергена, острова Шмидта, был нанесен на карты открытый остров Ушакова и островки у мыса Литвинова, уточнялось положение островов белого и Грэем-Белл. Карту покрыли 520 новых глубин: 220 были измерены эхолотом, 300 – с помощью троса. Было картировано 2415 миль льдов, метеорологами переданы на Большую землю 263 метеосводки, проводились гидрохимические и геофизические наблюдения. И это далеко не все показатели, которые отражают достижения экспедиции.

Таким образом во время плавания на «Садко» экспедиции Г. А. Ушакова удалось в значительной степени осветить на картах «белое пятно» между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа и открыть здесь новый остров Ушакова, на котором в 1954 году была организована научно-наблюдательная полярная станция. Исследование Центрального арктического бассейна позволило установить границу материкового склона, где глубины резко спускаются с нескольких десятков и сотен на несколько тысяч метров. Всё это были крайне важные сведения, повлиявшие не только на исследование влияния высоких широт на судоходные маршруты в Арктике, но и были важны в контексте наступления СССР на высокие широты.

В 1937 году состоялась высадка первой советской дрейфующей станции «Северный полюс», была организована Третья советская высокоширотная экспедиция на «Садко». В ходе последней ледокольные пароходы «Садко», «Малыгин» и «Г. Седов», остались дрейфовать до весны 1938 года. При этом «Г. Седов» дрейфовал в более высоких широтах чем знаменитый «Фрам», на протяжении 812 дней – вплоть до января 1940 года. Все эти экспедиции обогатили знания о Центральном арктическом бассейне и открыли дорогу череде высокоширотных экспедиций во второй половине XX века.

Карта экспедиций на л/п «Садко» в 1934 и 1935 гг. Источник: polarpost.ru

Список использованной литературы:

1. Андреев А. О., Дукальская М. В., Никуленков И. В. К «белым пятнам» Арктики. История плаваний ледокольного парохода «Садко» // Доклад на V Международной конференции «История океанологии: изучение и освоение Арктики. Санкт-Петербург, 12 июля 2008 г.

2. Белов М. И. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера 1933–1945 гг. // История открытия и освоения Северного морского пути. Том 4. Л., 1969.

3. Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. М., Л., 1948.

4. Евгенов Н. И. Высокоширотная экспедиция на л/п «Садко» // Бюллетень Арктического института. 1935, № 10.

***

Илья Рудь, специально для GoArctic