О прототипах фильма «Семеро смелых» 1936 года, об «Арктике суровой и нежной»: в Архангельске представлен проект, посвященный Новой Земле

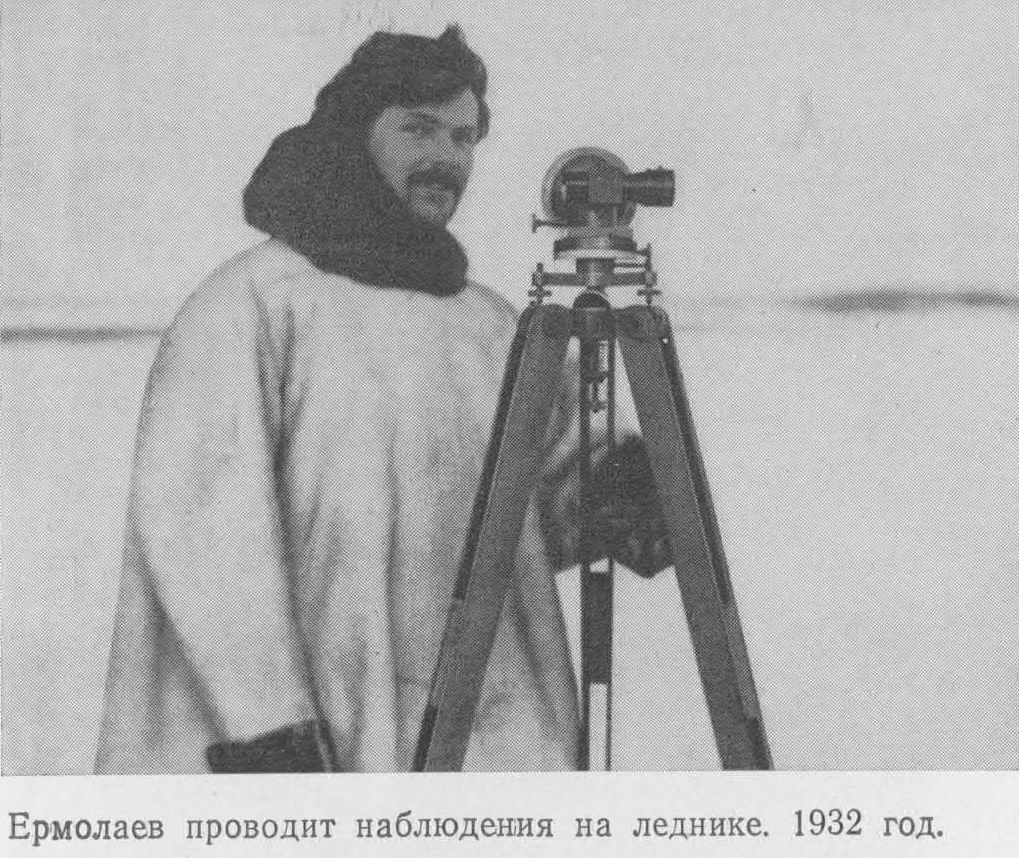

Проект отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка «Русская Арктика» приурочен к 150-летию со дня рождения В. Русанова, 120-летию со дня рождения М. Ермолаева и их работе на архипелаге

Карта Новой Земли. Автор изображения: Тыко Вылка (самобытный ненецкий художник, участник экспедиции В. Русанова). 1910 г.

В Архангельске представлен документальный выставочный проект, посвященный исследованию Новой Земли полярниками Владимиром Русановым и Михаилом Ермолаевым, дополненный художественной экспозицией «Арктика суровая и нежная» с видами архипелага. Проект приурочен к 150-летию со дня рождения Владимира Русанова и 120-летию со дня рождения Михаила Ермолаева, один из фрагментов биографии которого попал в сюжет художественного фильма «Семеро смелых», снятого Сергеем Герасимовым в 1936 году, передаёт ТАСС.

Владимир Русанов (1875-1913) – русский арктический исследователь, участник и руководитель научных экспедиций на Новую Землю и Шпицберген. Михаил Ермолаев (1905-1991) – советский исследователь Арктики, полярный геолог, гляциолог, геофизик, геохимик, океанолог, профессор, основатель кафедры географии океана в Калининградском государственном университете. Михаил Ермолаев возглавил первую гидрометеорологическую станцию, открытую на Новой Земле в 1932 году в заливе Русская Гавань.

Фотография из книги З. Каневского «Бороться и искать», посвященной М. Ермолаеву. Источник: polarpost.ru

Начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов рассказал, что, помимо подлинных фотографий из архивов музеев Архангельска и Санкт-Петербурга, в основе экспозиции о полярных героях – карты Новой Земли, маршруты по архипелагу экспедиций Русанова с 1907 по 1912 год, и пути Ермолаева – как 1932 года, так и дальнейших исследований. На портале GoArctic и ресурсе «Герои Арктики» много материалов о Русанове и об исследованиях на Новой Земле, включая изыскания М. Ермолаева.

Владимир Русанов проводил геологические исследования архипелага Новая Земля: в 1907 году он для этого пешком прошел по побережью пролива Маточкин Шар, в 1908 году впервые пересек пешком остров Северный. В 1909-1911 годах был руководителем экспедиций, которые проходили вокруг Новой Земли на моторно-парусных судах. В 1912 году Русанов на борту судна «Геркулес» отправился на Шпицберген, где обследовал угленосные районы, после чего экспедиция направилась на поиски Северного морского пути и пропала без вести.

Новая Земля. Открытка по фото А. Быкова – члена экспедиции В. Русанова. 1909 г.

Михаил Ермолаев впервые попал на Север в 19 лет. Из Архангельска он ходил в экспедиции в 1926, 1927, 1930, 1931, 1932, 1934 годах и в три высокоширотные на «Садко» (1935, 1936, 1937 гг.). К тридцати годам его уже считали сложившимся учёным в географии и геологии, гляциологии и мерзлотоведении, океанологии и геохимии. В 1932-1933 годах был начальником полярной станции Русская Гавань, находившейся на берегу одноимённого залива Северного острова архипелага Новая Земля. Кстати, жена Ермолаева была дочерью арктического исследователя Эммануила Павловича фон Тизенгаузена, барона, политического ссыльного и товарища В.А. Русанова по новоземельской экспедиции 1911 года. В честь Тизенгаузена назван мыс на западном берегу острова Южный Новой Земли, так что он тоже – герой Новой Земли.

История для кино

История похода группы Ермолаева по Северному острову из Русской Гавани к мысу Желания стала одним из самых известных эпизодов работы геолога, который попал в сценарий художественного фильма. В 1936 году режиссёр Сергей Герасимов при консультации Ермолаева снял известный фильм «Семеро смелых» на полярную тему.

История, попавшая в фильм, была арктически экстремальной: осенью 1932 года до Новой Земли не смогло добраться судно снабжения, и десятки новоземельских охотников-промысловиков на архипелаге остались без припасов, и к началу 1933 года ситуация с продовольствием стала критической. Михаил Ермолаев, как начальник станции, старался помочь людям, но ресурсы полярной станции не были рассчитаны на большое количество людей. На помощь голодающим в феврале был отправлен ледокол «Красин», ориентиром которому стал бы радиомаяк на мысе Желания. Но на радиомаяке вышла из строя радиолампа. На полярной станции в Русской Гавани нашлась запасная и Ермолаев решил доставить её на мыс Желания на аэросанях: планировалось, что двухсоткилометровая поездка займет сутки в одну сторону.

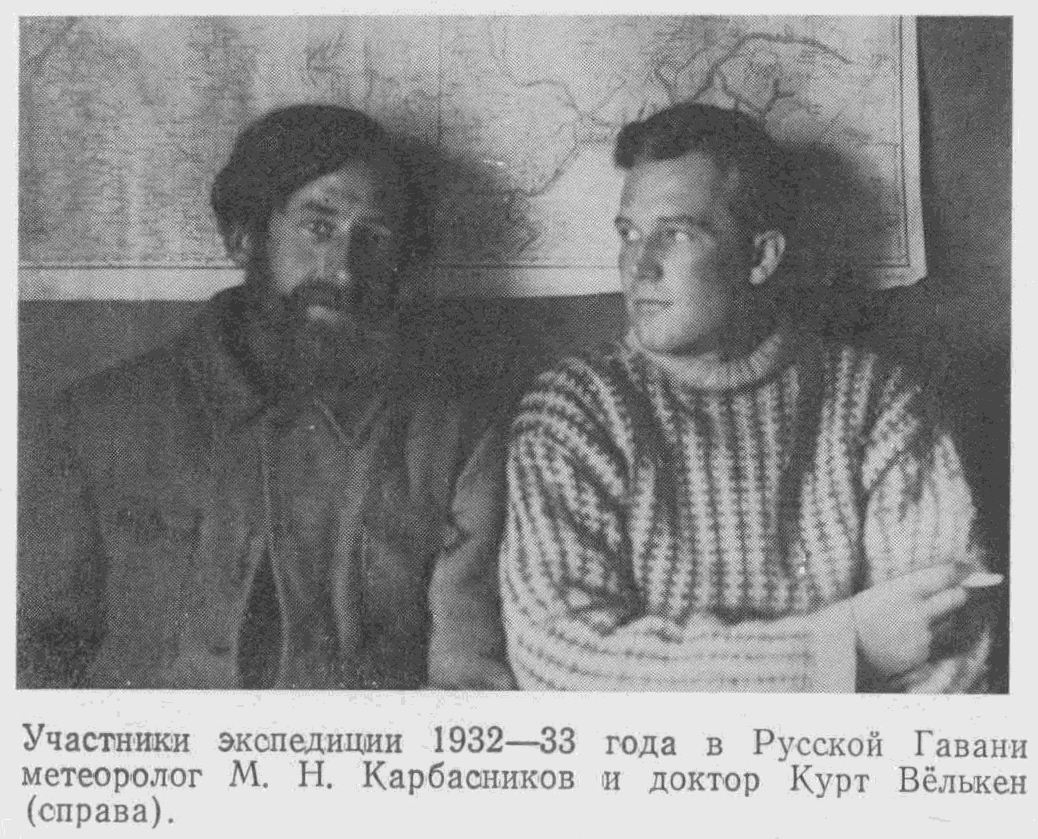

Фотография из книги З. Каневского «Бороться и искать», посвященной М. Ермолаеву. Источник: polarpost.ru

В дорогу отправились три человека: Михаил Ермолаев, механик Владимир Петерсон и немецкий геофизик Курт Вёлькен. Но сначала сани попали в расщелину, а потом путников накрыла штормовая метель – новоземельская бора, которая десять суток не давала выехать к нужному месту В итоге до мыса Желания Михаил Ермолаев и Владимир Петерсон дошли пешком, оставив в укрытии потерявшего силы Вёлькена, которого забрали позже.

Лампа на радиомаяк была доставлена, ледокол «Красин» с продовольствием успешно добрался до острова, все остались живы. За помощь голодающим новоземельским охотникам и спасение жизни немецкого учёного, работавшего на полярной станции по программам Второго Международного полярного года, Михаил Ермолаев в 1934 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. А фильм «Семеро смелых» получил Почетный диплом на киноконкурсе Всемирной Парижской выставки в 1937 году.

История не для кино

В 1938 году герой-полярник Михаил Ермолаев был арестован, шесть лет провел в тюрьмах и лагерях, потом работал как вольнонаёмный и смог вернуться с севера в Ленинград, где родился, только в 1955-м, через 17 лет. Был реабилитирован, преподавал на географическом факультете Ленинградского государственного университета, в 1971 году основал кафедру географии океана на географическом факультете Калининградского государственного университета. В честь Ермолаева названы мыс, остров, бухта и гора на островах архипелага Новая Земля.

Редактор его «Воспоминаний» Т.Л. Львова рассказала о таком случае. Когда его арестовали второй раз, направили в Печорлаг, где он сначала работал на лесоповале и общих работах по строительству Печорской железной дороги, потом был переведен на инженерную работу, предложив оригинальный метод прокладки рельсов и шпал в условиях вечной мерзлоты. Шла Великая Отечественная война. И однажды Михаила Ермолаева вызвали к лагерному начальству – с материалами его рацпредложений, касающихся железной дороги. Выделили комнату, накормили, велели за сутки написать доклад по проблемам скоростного железнодорожного строительства. Элегантно одели, привезли в столицу, поселили в люксе гостиницы вместе с «секретарем»-НКВДистом. На следующий день «товарищ профессор» сделал доклад на совещании ученых США, Англии и СССР, его выслушали с большим интересом, засыпали вопросами, он участвовал в общих дискуссиях. А потом с «товарища профессора» сняли костюм, посадили в общий вагон и отвезли на этап. Редактор спросила Михаила Ермолаева: «У вас не было искушения, поднявшись на трибуну, крикнуть в зал: "Вы знаете, откуда меня привезли и сколько нас там?» Он задумался и ответил: «Меня бы уничтожили немедленно, объявив иностранной общественности сумасшедшим. Но я не только боялся. И даже не столько. Я никогда бы не стал позорить свою страну на весь мир во время войны».

В книге «Мои лагерные годы. Воспоминания» (М.-СПб, 1999, с.428–447) Михаил Ермолаев рассказывал: «Я уже писал, что видел там не только человеческие отбросы: бандитов, негодяев, насильников, словом, подонков. Нет! В том-то и дело. Нигде, никогда, ни до, ни после я не встречал вместе, сконцентрированно, столько хороших, прекрасных, душевных, ярких, одаренных, талантливых, благородных, мужественных – эпитеты можно подбирать бесконечно! – замечательных людей. Казалось, весь цвет нашего государства, необъятной нашей страны, от Балтийского моря до Тихого океана, собрали здесь, за колючей проволокой. Именно поэтому я не считаю эти страшные годы потерянными. Наверное, именно поэтому я сохранил – так считают мои родные и друзья – жизнерадостность и веру в человека. Много лет я мечтал о том времени, когда смогу рассказать обо всех, кого встретил там и кого помню…

У меня двойственное отношение к той моей адовой работе. С одной стороны, я счастлив, по-настоящему счастлив, что удалось по мере сил и возможностей – сколько этих сил было и сколько возможностей нам предоставилось вопреки нашему противоестественному положению – сделать что-то полезное для победы. С другой стороны, дорога эта поистине построена на костях, человеческих костях. В лагере находилось одновременно около 40 тысяч человек. Погибло, по моим расчетам, примерно столько же: от голода, болезней, непосильной работы, а сверх того от тоски. Лютой бывает тоска в неволе, не легче голода…».

Кстати, когда немецкий геофизик Курт Вёлькен вернулся с полярной станции домой, в Германии уже правил Гитлер, и доктор Вёлькен тоже угодил в концлагерь – за пребывание в Советском Союзе и работу с «красными». Он выжил, сумел бежать из лагеря, попал в Южную Америку, где позже возглавил геофизическую обсерваторию.

Фотография из книги З. Каневского «Бороться и искать», посвященной М. Ермолаеву. Источник: polarpost.ru

Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник ВНИИ Океанологии Г.П. Аветисов сказал о Михаиле Ермолаеве: «Трагические события советской истории не позволили ему раскрыться во всю свою интеллектуальную мощь, а потенциал его был на уровне академиков А.П. Карпинского и В.И. Вернадского. Но даже и то, что Михаил Михайлович сумел сделать, позволяет навсегда вписать его имя в историю геологических исследований Арктики, Мирового океана, планеты Земля».

Подробнее о жизни и работе выдающегося человека и ученого можно почитать здесь.

Современное состояние полярной станции «Русская Гавань». Фото: И. Мизин