Североамериканская Арктика «под водой»

От походов подводных лодок под паковым льдом к системным исследованиям дна Северного Ледовитого океана

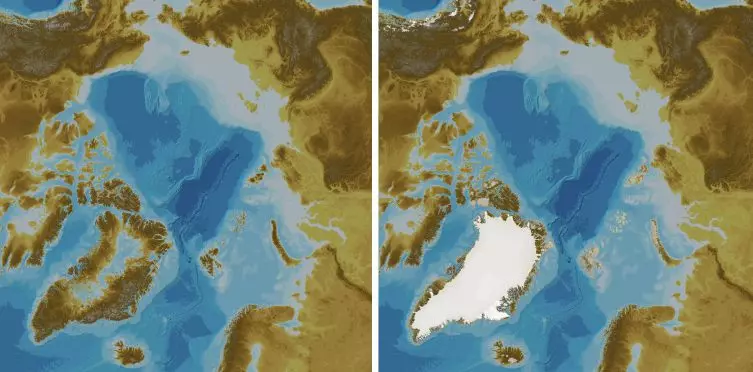

Гренландия. Фото: Кантор Вадим

Северный Ледовитый океан остаётся наименее изученной акваторией мира. Суровые условия и ограниченные технические возможности не позволяли многие десятилетия системно изучать океан под толщей льда. Лишь с развитием атомного подводного флота и буровых технологий во второй половине 20-го века появилась возможность собирать данные в значимых масштабах. Научные открытия тесно переплетались с политическими амбициями приарктических государств и технологическим прогрессом.

Первые исследования

Первые целенаправленные подводные исследования в Северном Ледовитом океане начались в середине 20-го века. В 1957 году США, к тому времени обладавшие сетью арктических военных баз, запустили программу Arctic Submarine Laboratory для изучения возможности работы подводных лодок под паковым льдом у берегов Аляски и в море Бофорта. Уже в августе 1958 года атомная подлодка «Наутилус» впервые прошла под Северным полюсом от Тихого океана до Атлантики, преодолев более 2 800 километров подо льдом.

Атомная подводная лодка «Наутилус» (SSN-571). Фото: Военно-морские силы США / Wikimedia Commons

Миссия выполнила сразу две цели – океанографические карты были дополнены данными о толщине и структуре льда, также Вашингтон определил потенциальные места для размещения подводных гидроакустических систем раннего предупреждения. Следом, в 1959 году, подводная лодка «Скейт» не только повторила маршрут, но и впервые всплыла на полюсе. Обе миссии дали ценную информацию о циркуляции воды под ледяным покровом и фактически положили начало систематическим наблюдениям за арктическим океаном.

Атомная подводная лодка «Скейт» на Северном полюсе 17 мая 1959 г. Фото: Военно-морские силы США

В 1960-е годы к исследованиям подключились канадские специалисты. Была запущена программа по изучению моря Бофорта, организованная Геологической службой Канады и поддержанная нефтегазовыми компаниями, заинтересованными в разработке арктического шельфа. Благодаря проведённым буровым работам, гидроакустической съёмке и использованию подводных камер Канада смогла сформировать практически полную подводную карту моря Бофорта, а также подтвердить наличие на дне моря зон активного выхода метана. Одновременно полученные данные стали основой для оценки нефтегазового потенциала региона: именно благодаря ним канадское правительство в 1970-е годы выдало первые лицензии на разведку нефти в арктических водах.

Военные цели и научный интерес

Холодная война масштабировала военные исследования, в том числе в Арктике. Но у этого процесса был и побочный продукт – параллельно собирались данные, которые затем использовались и в гражданских целях. Так, в 1960–1980-е годы в Арктике действовала совместная программы США и Канады SCICEX (Scientific Ice Expeditions).

На патрульные подводные лодки устанавливали гидролокаторы, приборы для измерения температуры, солёности и скорости течений. В результате были получены первые детальные профили дна Центрального Арктического бассейна. В 1986 году, например, подлодка «Арчефиш» зафиксировала необычное поднятие морского дна в Канадском бассейне, что позже помогло уточнить строение хребта Ломоносова. Данные программы SCICEX оказались настолько значимыми, что в 1990-е годы ВМС США частично рассекретили архивы, передав их в распоряжение океанографов.

Использование бутылки Нискина во время SCICEX. Фото: Steven Vanderwerff

Научный прогресс и новые открытия

К 1990-м годам акценты стали смещаться от чисто военных задач к научным. Произошёл и скачок в технологиях подводных исследований: в Канаде и США начали использовать многолучевые эхолоты, позволявшие строить трёхмерные модели дна, а также дистанционно управляемые подводные аппараты. Впервые удалось изучить экосистемы на глубинах свыше 500 метров. В то же десятилетие к международным инициативам подключились датские исследователи, проводя картографирование шельфа у побережья Гренландии. Именно тогда была составлена подробная карта континентального шельфа острова.

В начале 21-го века подводные исследования Арктики приобрели системный характер. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Военно-морские силы инициировали масштабные экспедиции с использованием автономных подводных аппаратов, составляя трёхмерные карты дна и изучая течения под многолетним льдом.

Канада в это время запустила собственную программу Arctic Ocean Mapping Project. В море Бофорта были собраны сведения о подводных каньонах глубиной более тысячи метров, ранее неизвестных картографии. Благодаря этим данным научное сообщество пересмотрело представления о тектонической структуре региона, а Канада в 2019 году подала заявку в ООН на расширение границ своего шельфа в Арктике.

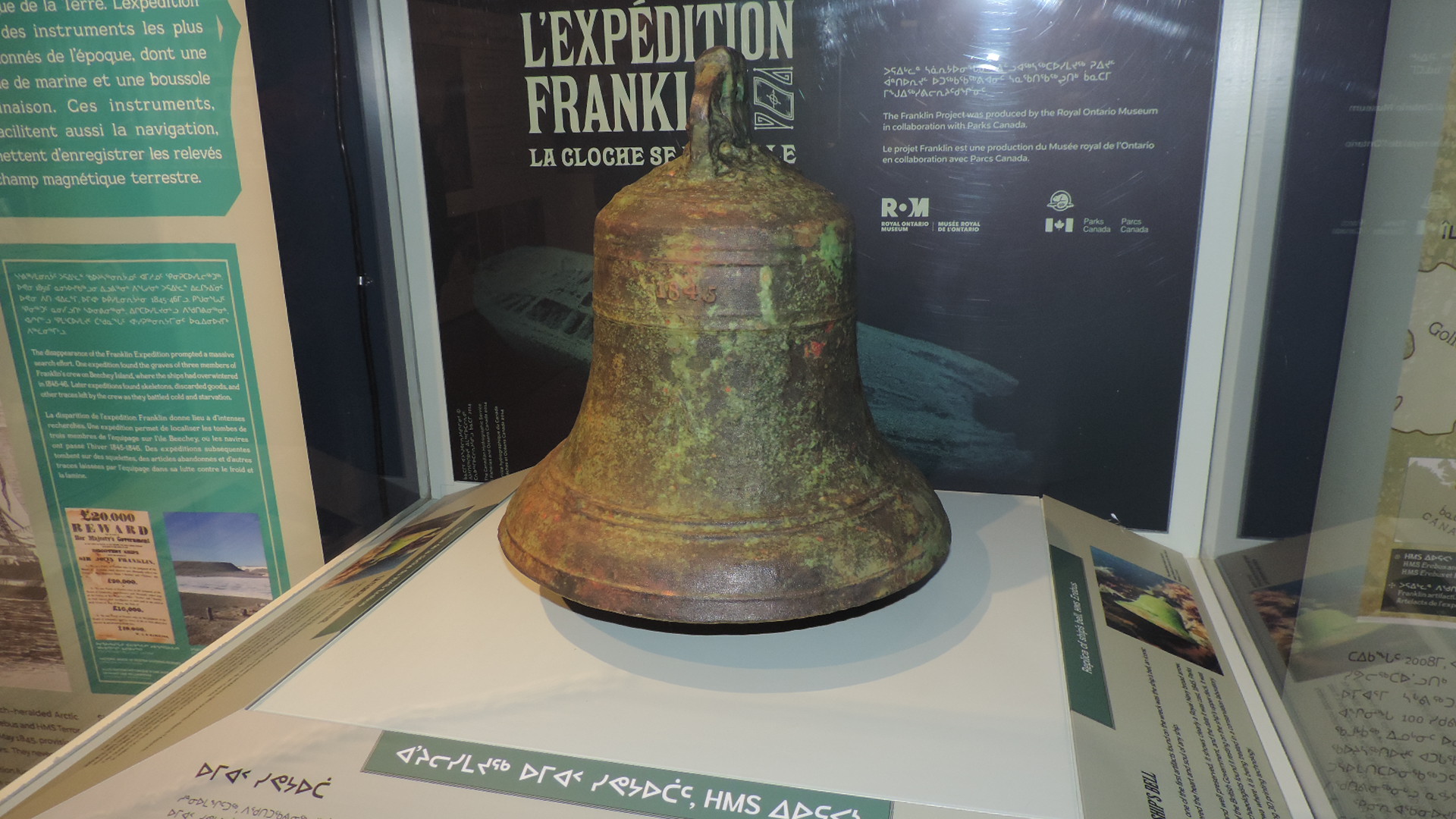

Кроме того, 21-й век стал рассветом арктической подводной археологии. Более чем 150 лет оставалась загадкой судьба экспедиции Джона Франклина, пропавшей в 1845 году. В 2014 году канадские исследователи обнаружили на дне залива Куин-Мод корабль «Эребус». В 2016 году был найден и второй корабль – «Террор». Для поиска использовались гидролокаторы бокового обзора и дистанционные подводные аппараты, способные работать подо льдом.

Судовой колокол, поднятый в 2014 г. с «Эребуса». Музей культурного наследия Наттилик в Йоа-Хейвен, Кинг-Вильям. Фото: Kerry Raymond. Источник: Wikimedia.org / CC BY 4.0

Арктика как фронтир подводной науки

Несмотря на значительные достижения последних десятилетий, Арктика остаётся одним из наименее изученных океанических регионов планеты. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, детально картографировано менее 25 % дна Северного Ледовитого океана. Большинство подводных хребтов и впадин, включая Канадский бассейн и глубокие районы к северу от Гренландии, известны лишь по ограниченным профилям эхолокации.

Международная батиметрическая карта Северного Ледовитого океана (IBCAO). Источник: oceandecade.org

Ещё одним пробелом являются экосистемы подо льдом: лишь отдельные миссии с участием роботов зафиксировали колонии кораллов и губок, однако систематического описания биоразнообразия подводной Арктики всё ещё не существует. Также не завершена работа по поиску затонувших судов 19-20-х веков, которые могут дать новый материал как для истории освоения региона, так и для подводной археологии в целом. Из сотен судов были обнаружены лишь единицы.

Каждая новая экспедиция здесь имеет потенциал открытия мирового значения, что делает Арктику одним из последних фронтиров подводной науки.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic