«Таймырская находка» спустя 80 лет

Как почти случайно обнаруженные археологические памятники позволяют восстановить «картину мира» русских полярных мореходов XVII века

Таймырская находка: моногр. / Е. А. Окладникова; под ред. М. М. Шахновича. СПб.: Сохраненная культура, 2025. 400 с., ил.

Будучи в младые лета причастным к археологии, знаю, что исследования крупных археологических памятников – дело кропотливое и неторопливое, а зачастую даже потомственное, в том смысле, что нередко работа, начатая родителями, продолжается детьми.

Книга Елены Алексеевны Окладниковой «Таймырская находка» в очередной раз подтверждает эту давнюю археологическую традицию. Елена Алексеевна продолжает работу по изучению археологических памятников, обнаруженных в 1940–1941 годах участниками Восточно-Таймырской гидрографической экспедиции Главного управления Северного морского пути и исследованных впервые в 1945 году в результате раскопок, проведенных специальной археологической экспедицией под руководством её отца, будущего академика Алексея Павловича Окладникова.

Остров Фаддея Северный. Следы полевого лагеря советских исследователей. Фото: Л. Л. Круглов. 2020 год

«Таймырской находкой» традиционно называют два археологических памятника XVII века на острове Фаддея Северный в море Лаптевых и на берегу залива Симса, на северо-восточном побережье полуострова Таймыр, связанных с освоением студёных морей и земель русскими полярными землепроходцами.

Книга «Таймырская находка» вполне закономерно посвящается 500-летию начала освоения Северного морского пути и 80-летию экспедиции А. П. Окладникова.

Всегда важны живые свидетельства, и вот как Елена Алексеевна, ныне историк, археолог, социальный этнограф, доктор исторических наук, профессор, рассказывает о том, как возник её собственный интерес к «Таймырской находке»:

«У автора этой книги интерес к Таймыру и его древностям возник давно. Как-то в середине 1960-х годов, забравшись на высокие антресоли ленинградской квартиры, я заметила среди бумаг, чертежей и экспедиционных вещей родителей большую шкуру белого медведя. На мой вопрос, что это за шкура, мой отец — известный советский археолог Алексей Павлович Окладников (1908—1981) — рассказал историю, показавшуюся мне в то время почти сказочной. Шкура принадлежала медведю, чуть было не напавшему на мою маму, художницу Веру Дмитриевну Запорожскую (1914—1985). Это случилось августовским днем 1945 года, когда мои родители, участники Ленской археологической экспедиции, сошли с борта ледокольного судна ῝Якутия»῝ на берег острова Фаддея Северный, расположенного в море Лаптевых к северо-востоку от побережья Таймыра. Участники экспедиции планировали провести раскопки на месте, где гидрографами в 1940 году были найдены археологические предметы. Считалось, что эти артефакты могли здесь оставить русские полярные землепроходцы XVII века. И пока отец с матросами ставили палатку, мама решила собрать плавник для костра и пошла вдоль берега, не заметив, что за ней устремился огромный белый медведь. Метким выстрелом из винтовки капитан ῝Якутии῝ Александр Николаевич Белугин сразил зверя. Так медвежья шкура оказалась на антресолях нашей ленинградской квартиры.

Закончив рассказ, отец подвел меня к огромному книжному стеллажу и со словами: ῝Вот, читай, это я написал про нашу с мамочкой Ленскую экспедицию῝, – достал с полки две книги. Одна называлась ῝Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра", а вторая – ῝Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века῝. Чтение этих книг оставило неизгладимый след в моей душе и во многом определило мой дальнейший интерес к Ленской экспедиции моих родителей и к находкам, ими сделанным».

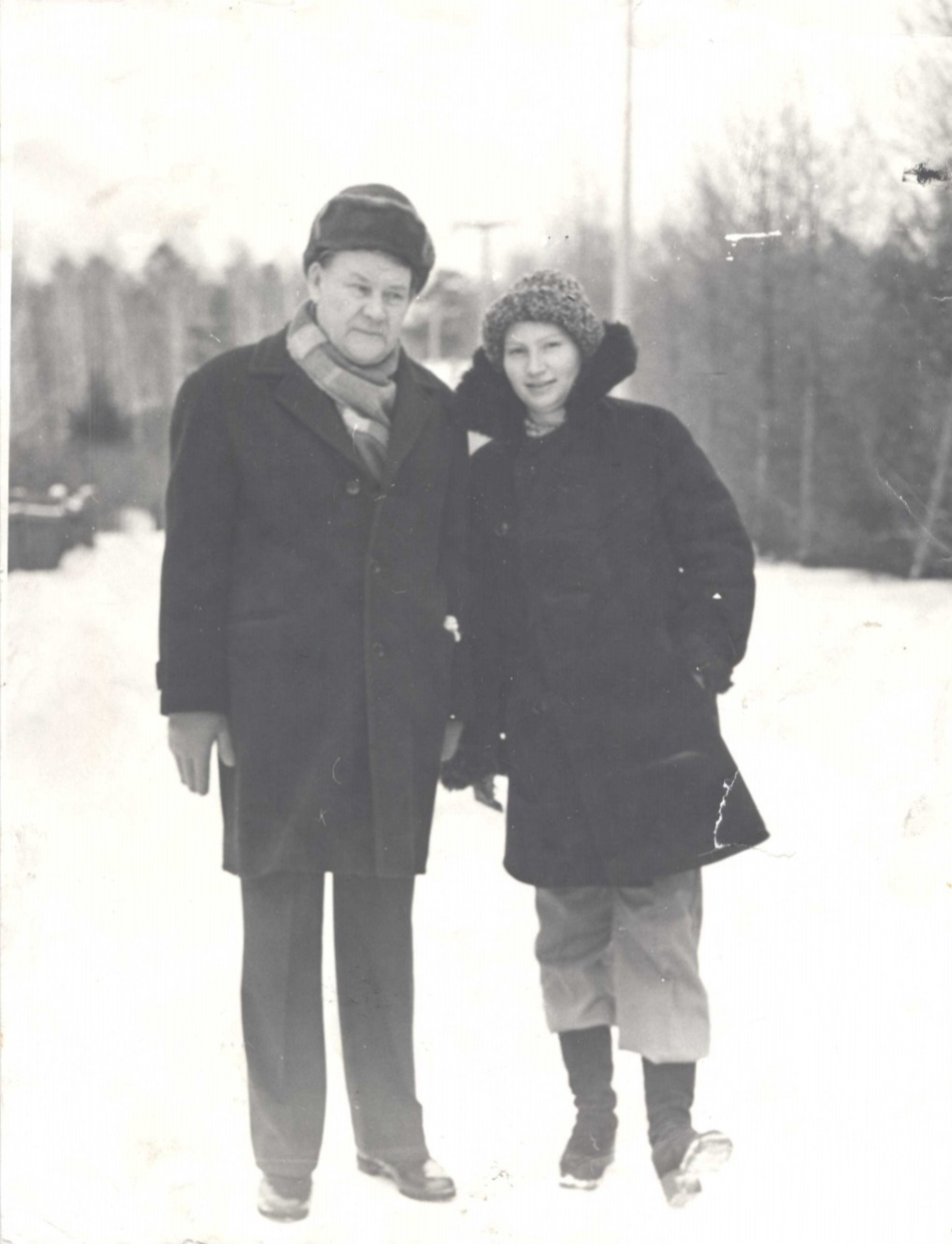

Алексей Павлович Окладников с дочерью Еленой Алексеевной Окладниковой в новосибирском Академгородке. 1970 год. Фото из семейного архива автора

История с медвежьей шкурой имела продолжение:

«Пару лет назад, приводя в порядок вещи, доставленные на дачу из городской квартиры, я обнаружила несколько интересных в этнографическом отношении предметов, привезенных родителями из Ленской экспедиции. И решила передать их в Российский государственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА) в Санкт-Петербурге. Там меня встретили радушно и показали не только объекты из музейных фондов, входящие в состав ῝Таймырской находки῝, но и рукопись неопубликованного отчета 1947 года о раскопках на Таймыре, подготовленную моим отцом Алексеем Павловичем Окладниковым совместно с другим археологом, признанным специалистом по истории прикладного искусства – Лидией Ивановной Якуниной (1888—1967). С этого дня началась моя работа над данной книгой».

В первой части книги подробно описано, как памятники были обнаружены экспедицией гидрографического судна «Норд», а затем исследованы экспедицией Окладникова; здесь же опубликован обнаруженный в РГМАА отчёт 1947 года.

Полное название этого отчета таково: «Описание условия нахождения одежды и снаряжения древнерусской полярной экспедиции XVII века. Передано в Музей Арктики 25/II—1947».

Залив Симса. Развалины избушки. А. П. Окладников — справа. Фото: В. Д. Запорожская. 1945 год. Иллюстрация из коллективной монографии «Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века: Археологические находки на острове Фаддея и на берегу залива Симса» (1951)

Отчет по определению вроде бы сухой документ, но в нем оказываются уместными и вполне эмоциональные моменты. Так, авторы документа первым делом отдают дань благодарности людям, памятник впервые обнаружившим:

«В 1941—1942 гг. в местных и центральных газетах и журналах появились краткие сообщения о неожиданной находке в Западном секторе моря Лаптевых, на восточном побережье Таймырского полуострова и на одном из островов Фаддея, лежащих поблизости от мыса того же названия, значительного числа разнообразных древних изделий, и в том числе русских монет XVII века.

Честь этого открытия принадлежит в данном случае советским гидрографам из экипажа гидрографического судна ῝Норд῝, занимавшимся своими специальными работами в районе восточного побережья Таймырского полуострова.

Продолжая славные традиции русских моряков-исследователей арктических стран – геодезистов Петровского времени, участников Северных экспедиций XVIII века, Г. Сарычева и других, не ограничивавшихся своими узкоспециальными занятиями, они не только обнаружили, но и по справедливости оценили свои находки как исторические материалы первоклассного значения. При этом, не будучи специалистами в деле исследования таких памятников, они не только воздержались от сколько-нибудь широких раскопок, которые могли бы угрожать их целостности, но и приняли меры к сохранению последних, были приняты также меры к пересылке обнаруженных материалов в соответствующие научные учреждения и сообщению им о находке».

Нож с орнаментом и именной надписью на рукоятке. РГМАА. Инв. № 3730. Фото: Н. С. Гернет. 2021 год

Отдельная глава посвящена научным исследованиям «Таймырской находки» и её бытования в фольклоре. Тут тоже хочется процитировать хотя бы небольшой фрагмент:

«За более чем 70 лет, прошедшие с момента ввода в научный оборот материалов ῝Таймырской находки῝, современная историческая наука обогатилась новыми данными, а вокруг артефактов, найденных на острове Фаддея Северный и в заливе Симса, сложилась и бытует своя мифология. Сегодня она состоит из: 1) рассказов местных жителей; 2) относящихся к 1940-м годам устных свидетельств первооткрывателей – членов экипажа г/с "Норд"; 3) последующих гипотез авторов научно-популярных книг и статей.

Сведения о том, что на побережье Северного Ледовитого океана и в устьях впадающих в него сибирских рек находятся не только зимовья русских промышленников XVI—XVII веков, но и поселения мифических ῝волосатых людей῝, а также тайные деревни старообрядцев, уже в начале XX века стали характерной частью фольклора населения севера Сибири».

Шахматы из «фаддеевской коллекции». Кость. РГМАА. Фото: Н. С. Гернет. 2021 год

За всякими занимательными научными и легендарно-мифологическими подробностями, а их множество, отсылаем уже непосредственно к книге.

Во второй части подробно описан «мир вещей», то есть артефактов «Таймырской находки», как русского, так и аборигенного типа. Эта часть, как, собственно, и всё издание, проиллюстрирована огромным, хорошо подобранным и прокомментированным фотоматериалом.

Компасные солнечные часы из «фаддеевской коллекции» в открытом виде. Залив Симса. РГМАА. Инв. № 3713 (51). Фото: Н. С. Гернет. 2021 год

Завершающая глава описывает «картину мира» полярных мореходов XVII века, «потерпевших кораблекрушение возле острова Фаддея Северный и зимовавших в заливе Симса». Картина их мира реконструирована на основе материалов «фаддеевской коллекции» РГМАА с применением актуальных культурологических методов исследования.

«В настоящее время, – сообщает автор, – нет возможности провести полномасштабные археологические раскопки на указанных памятниках, а также подвергнуть уже имеющиеся в разных музеях вещи естественно-научным методам анализа на современном уровне».

А это значит, что у истории «Таймырской находки» ещё обязательно будет продолжение…

Издана книга «Таймырская находка» при финансовой поддержке проекта «Сохраненная культура», а целиком скачать и прочитать её можно здесь.

Фото предоставлены издателем.

***

Игорь Кузнецов, специально для GoArctic