Финвал – сельдяной кит

Финвал входит в отряд Китообразные (Cetacea), подотряд Усатые киты (Mysticeti), семейство Полосатики (Balaenopteridae).

Финвал входит в отряд Китообразные (Cetacea), подотряд Усатые киты (Mysticeti), семейство Полосатики (Balaenopteridae). За исключением малого полосатика, это семейство объединяет китов крупных размеров, причём самки крупнее самцов. Пластины уса грубые, короткие и широкие. В области брюха и горла у полосатиков пролегают от 14 до 120 глубоких полос-складок, откуда и произошло название семейства.

В составе вида «финвал» существует два или три подвида. В России широко распространён подвид северный (сельдяной) финвал (Balaenoptera physalus physalus). Основные биологические данные о финвале были получены в XX в. в период китобойного промысла. В настоящее время специальные исследования по виду в российских водах не проводятся, и большая часть материалов, приводимых ниже, получены попутно, в ходе реализации различного рода проектов.

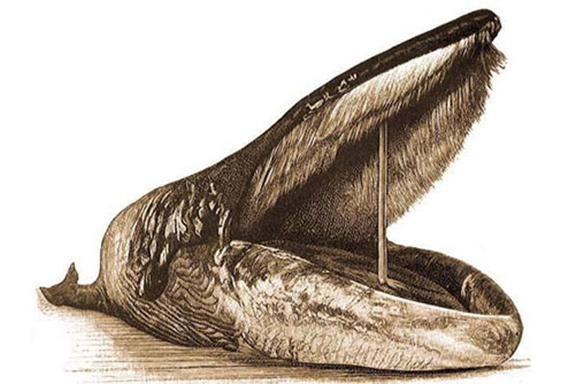

Финвал – второй по величине кит после синего кита. Длина тела взрослой особи северного подвида финвала может достигать 26 м, а масса – до 85 т. Тело стройное, с небольшой головой и хорошо развитым спинным плавником, расположенным в его конце. Грудные плавники узкие, заострённые. На передней части морды и на нижней челюсти располагаются 40-50 осязательных волосков. Нижняя челюсть длиннее верхней. Спектр окраса спинной части тела финвала может варьироваться от тёмно-серого до тёмно-коричневого, с небольшими серыми пятнами в задней части; нижняя часть тела белая. В области шеи часто виднеется светло-серое пятно («шеврон»). Нижняя челюсть и усовые пластины с правой стороны белые, а с левой, напротив, тёмные. На горле и брюхе выступают до 115 кожных складок. Китовый ус достигает 70-90 см. Пластины уса грубые, короткие и широкие. В каждой половине челюсти насчитывается от 260 до 480 пластин китового уса, окрашенных в тёмный серо-голубой цвет. Однако в передней половине правого ряда пластины полностью белые.

Китовый ус финвала

Достижение финвалами половозрелости, судя по разным источникам, отмечается в возрасте от 4 до 12 лет. Длина тела при этом около 20 м, спаривание и деторождение происходит в любое время года, но пик приходится на зимний период. Беременность длится примерно год, длина тела детёнышей при рождении составляет 6–6,5 м. У самок финвалов рождается, как правило, один детёныш раз в 2–3 года. Лактация длится около 6 месяцев. Продолжительность жизни финвалов до 90 лет и более.

Спектр питания финвалов довольно обширен и зависит от района пребывания и сезона. Состоит преимущественно из пелагических ракообразных, разных видов рыб и, реже, головоногих моллюсков. В Баренцевом море финвалы летом в основном питаются ракообразными, а зимой – сельдью и мойвой. В Беринговом и Охотском морях преобладают различные ракообразные и рыбы (преимущественно мойва и сельдь). В районе Курильских островов одним из основных источников питания являются головоногие моллюски.

Из опубликованных работ известно, что чаще всего финвалы держатся группами по 3–7 особей, реже – в одиночку и парами. Тем не менее, в местах нагула на больших скоплениях объектов питания они могут формировать группы до нескольких десятков особей. По данным учётов Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН в 2003-2012 гг., финвалы в северо-западной части Тихого океана, включая Берингово и Охотское моря, как правило, держатся поодиночке или парами, реже группами до шести особей. По данным обоих исследований, максимальное их количество в группе не превышало 5-6 особей. Киты кормятся как у поверхности, так и в толще воды, погружаясь в воду на 3-15 мин; максимальное время погружения составило полчаса. Финвалы являются одними из глубоко ныряющих и быстрых усатых китов, которые способны развивать скорость до 50 км/ч и погружаться на глубину до 500 м. Во время ныряния на глубину хвостовой плавник финвала круто изгибается, но при этом лопасти хвоста над водой очень редко появляются. Фонтан плотный, конусовидный, в высоту может достигать 6–8 м.

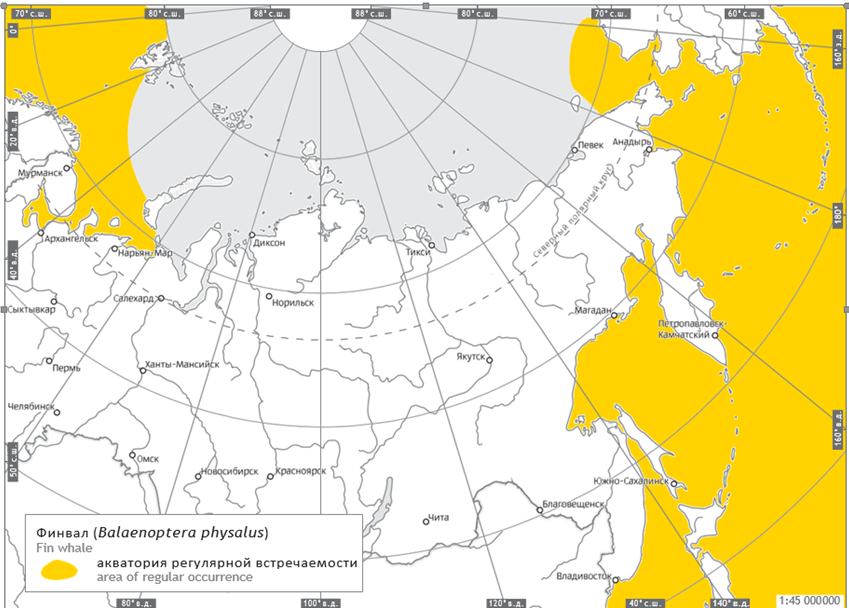

Финвал распространён практически во всех океанах, но более предпочтительны для него открытые глубоководные районы. В западном секторе Российской Арктики в конце XX – начале XXI столетий финвалы отмечались в Баренцевом и Белом морях, причём в первом из них они в текущем столетии наблюдались в западной, центральной и северной частях, доходя на восток до берегов архипелага Новая Земля и даже иногда проходя в Карское море.

В северо-западной части Тихого океана финвалы в летние месяцы встречаются вдоль западного и восточного побережий полуотрова Камчатка, у архипелага Командорские острова и Курильских островов; они многочисленны в центральной части Охотского моря. Иногда в период нагула заходят в северную часть Берингова моря, южную и центральную части Чукотского моря. Что касается миграций, то, согласно акустическим исследованиям, в северной части Тихого океана в летнее время зона обитания финвалов в настоящее время несколько смещается к северу, при этом отчётливой сезонности в их распределении не наблюдается. На зиму киты мигрируют в тёплые воды. Районы зимовки финвалов в северной части Тихого океана расположены в Жёлтом и Восточно-Китайском морях, у юго-западной части Японии и у полуострова Калифорния.

Ареал обитания финвала в морских акваториях, прилежащих к побережью России (Атлас морских млекопитающих Российской Арктики и Дальнего Востока, 2017)

Согласно учётам 1980-х годов, в зоне Норвежского и Баренцева морей количество сельдяных китов составляло около 2300 особей. Современная их численность в Баренцевом море оценивается приблизительно в 1800 голов, но неизвестно, какова численность в российской части моря, хотя летом 2002 г. скопления китов были отмечены у архипелага Шпицберген и острова Медвежий. Численность финвалов в северной части Тихого океана до начала крупномасштабного китобойного промысла оценивалась примерно в 44 тыс. особей, но к 1975 г. их осталось около 17 тыс. В настоящее время общая численность данного вида китов в указанном районе составляет около 16 тыс. особей. По дальневосточным водам России приводятся следующие оценки численности финвалов: 500–600 особей – в Чукотском и Беринговом морях и примерно 2,7 тыс. в Охотском море. В то же время данные международных учётов, проведённых в 1998-1999 гг. под эгидой МКК (Международной китобойной комиссии), позволяют предположить, что в Охотском море численность финвалов, возможно, увеличилась в настоящее время до 4 тыс. особей.

В прибрежных водах Камчатки и Командорских островов за 1994–2004 гг. было отмечено сто четырнадцать особей финвалов; за это же время на западном побережье Камчатки найдено семь погибших особей. В 2003–2012 гг. Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН были проведены судовые исследования, во время которых было зафиксировано около ста двадцати финвалов. Чаще всего они наблюдались на удалении от берегов в Беринговом море, в водах Восточной Камчатки, Командорских островов, Курильских островов, в центральной и южной частях Охотского моря и у острова Сахалин.

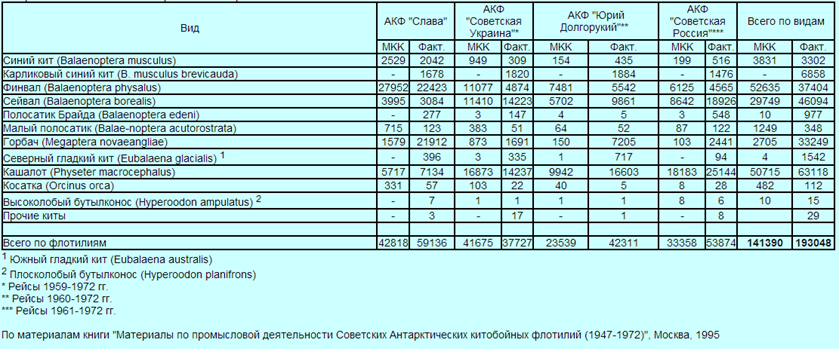

Первоначальная численность финвалов в Мировом океане резко сократилась в результате неконтролируемого коммерческого промысла. Данные по добыче китов разными китобойными флотилиями опубликованы:

Ранее добыча китов имела большое значение в хозяйственном освоении Мирового океана. Добытое мясо и жир использовались в промышленности и медицине. Более жироносные части (подкожное сало, брюшина или брюшные борозды, язык, мясо с брюшной стороны тела, внутренние органы) использовались для выработки китового жира, который применялся в различных сферах медицинской и пищевой промышленности, а также для технических целей. От одного сельдяного кита, добытого в северном полушарии, получали около 5-8 т жира, в водах Антарктики – 8-10 т. Нежирное мясо со спины пускали на переработку для кормовой муки, выход которой составлял около 20% от массы сырца (с конца 60-х годов широкое распространение в китобойной промышленности получило замораживание мяса усатых китов для использования его в пищевых целях.). Мясная мука была необходима для откорма молодняка сельскохозяйственных животных и птиц и считалась высококачественным продуктом. Также были проведены успешные опыты по изготовлению из мяса китов белкового препарата (заменитель яичного белка), употребляемого в кондитерском и других производствах. Особо ценным сырьём была печень финвала, которая использовалась для приготовления витамина А. Однако она содержит его гораздо меньше, чем печень кашалотов и голубых китов. Кроме того, печень содержит большое количество витаминов группы В. Проведены удачные опыты комплексного использования печени китов, при котором, наряду с выработкой витамина А, можно получать препарат «Камполон». Его эффективность была испытана при лечении злокачественного малокровия.

Поджелудочная железа китов также нашла своё применение в промышленности. Из неё производили инсулин и специальный препарат, применяемый для размягчения кожи различных животных в процессе её выделки, из надпочечников – лечебный препарат «Кортин», из головного мозга – холестерин и лецитин. К отходам относили кровь, лёгкие, кишечник и пластины китового уса.

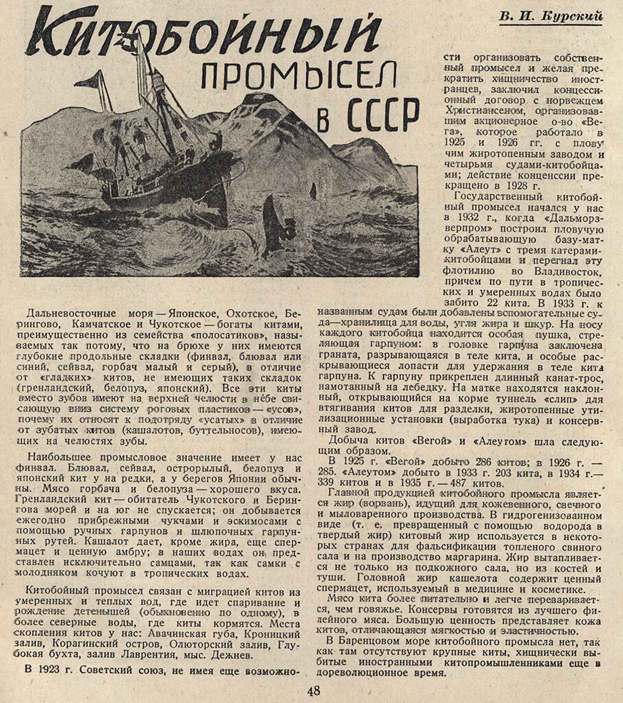

В дальневосточных морях промышляли китов, включая финвала, китобои разных стран, причём Япония и СССР были лидерами. В 1920-1930 гг. китобойная флотилия СССР добывала в этом регионе несколько видов китов, но особое внимание при промысле уделяли крупным видам китов, в частности финвалу. Об этом свидетельствует заметка в одной из газет, которая приводится ниже.

В северной части Тихого океана, включая воды морей, прилежащих к побережью России, промысел финвалов запрещён Международной китобойной комиссией с 1976 г. Сейчас каждые несколько лет утверждается квота, в которой прописано допустимое количество добычи китов. Так, ежегодная квота на 2019-2025 годы для восточного побережья Гренландии составляет 20 малых полосатиков, для западного побережья – 19 финвалов, 164 малых полосатиков, два гренландских кита и 10 горбатых китов.

В настоящее время популяция финвалов постепенно восстанавливается, однако некоторые угрозы до сих пор не устранены. Финвал относится к числу крупных видов китов, сталкивающихся с судами. Исторические сообщения о столкновении крупных китов с судами появились в конце XIX, когда скорость судов достигла 13-15 узлов. В 1950-1970 гг. скорость и число судов увеличилось, что привело к росту числа случаев столкновений их с китами. Наиболее серьёзные травмы, иногда приводящие к гибели животных, отмечены при столкновении с судами 80 м длины или более. Погибшего кита обычно находят на берегу, и в таком случае можно точно определить его видовую принадлежность и диагностировать причины его гибели. Из одиннадцати видов крупных китов, по которым задокументированы случаи столкновений с судами, наиболее часто упоминается финвал, за ним следуют гладкий или японский кит (Eubalaena glacialis), горбач (Megaptera novaeangliae), кашалот (Physeter catadon) и серый кит (Eschrichtius robustus). В России начали предприниматься шаги по разработке и внедрению в практику методов и средств предотвращения столкновений судов с китами, но насколько они эффективны – пока неизвестно.

Члены экипажей рыболовецких судов изредка сообщают о случаях запутывания и гибели в рыболовных снастях крупных китов, но о видовой принадлежности погибших животных они, как правило, не упоминают.

Финвал, спинной плавник. Фото Александра Перевозова, GeoPhoto.ru

Автор: Д.А. Чернышова, под редакцией С.Е. Беликова.

Литература

1. Атлас морских млекопитающих СССР (под ред. В. А. Земского). – Москва: Пищевая промышленность. - 1980. - 183 с. .

2. Артюхин Ю. Б., Н. Бурканов В.Н. Морские птицы и млекопитающие Дальнего Востока России: полевой определитель - Москва: Изд-во ACT. - 1999. - 213 С.

3. Бурдин, А. М., Филатова О.А., Хойт Э. Морские млекопитающие России: справочник - определитель. - Киров: ОАО “Кировская областная типография” - 2009. - 208 С.

4. Владимиров В.Л. Современное распределение, численность и популяционная структура китов дальневосточных морей. Материалы советского китобойного промысла (1949-1979). -Москва, Совет по морским млекопитающим. _- 2000 - С.104-122.

5. Владимиров В.А. К вопросу о современном состоянии популяций китообразных в Охотском море. Результаты исследований морских млекопитающих Дальнего Востока в 1991-2000 гг. - Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. - 2001. - С. 43-51.

6. Воронцов А.В. Наблюдения морских млекопитающих в Баренцевом море в июле 2002 г. Териофауна России и сопредельных территорий (VII съезд Териологического общества). Материалы Международного совещания, 6-7 февраля 2003 г. –Москва. -2003. -С. 86.

7. Лукин Н.Н., Клепиковский Р.Н. Распределение и оценка численности морских млекопитающих в восточной части Баренцева моря в августе-сентябре 2011 г. Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов по материалам VII Международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики».Т.1. - Суздаль, 24-28 сентября 2012 г. - Москва, 2012. - С. 31-36.

8. Мельников, В. В. Полевой определитель видов морских млекопитающих для тихоокеанских вод России. - Владивосток: Дальнаука. - 2001. - 110 с.

9. Мишин Т.В., Клепиковский Р.Н. Наблюдения морских млекопитающих в районе промысла черного палтуса в Баренцевом море. Сборник научных трудов по материалам VII Международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики». Т.1. - Суздаль, 24-28 сентября 2012 г. -Москва -2012. - С. 108-111.

10. Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока. ООО "Арктический науч. центр" сост. и науч. ред. А. И. Исаченко. - Москва. - 2017. 311 с.

11. Никулин В. С., Бурдин А.М., Бурканов В.Н. и др. Смертность крупных китообразных в Камчатском регионе (1994–2004 гг.). Сб. докладов V научной конференции “Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей”. - Петропавловск-Камчатский. - 2005. - С. 103–111.

12. Статья «Практическое значение финвала» http://www.zoofirma.ru/zhivotnye/usatye-kity/1963-prakticheskoe-znachenie-finvala.html.

13. Томилин, А. Г. Китообразные. Звери СССР и прилежащих стран. Т. 9. - Москва. - 1957. - 756 с.

14. Файнгерш Р. Я., Переплетчик Р. Р., Давыдова Ю. С., Николаева Н. Е. 1953. Получение белкового препарата из мяса китообразных // Труды ВНИРО. Т. 25. С. 68–76.

15. Чаадаева Е.В., Кийко О.А., Ивлев К.В., Данилов М.Б. Встречи китообразных в северо-западной части Баренцева моря летом-осенью 2017 года. Сборник научных трудов по материалам X Международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики», т.1. Архангельск, 29 октября-02 ноября 2018 г. - Москва. -2019. - С. 373-381.

16. Allen, K. R. Updated estimates of fin whale stocks / K. R. Allen // Reports of the International Whaling Commission. – 1977. – V. 27. – P. 221.

17. Joint Norwegian - Russian environmental status 2013. Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II - Complete report / McBride, M.M., Hansen, J.R., Korneev, O., Titov, O. (Eds.) Stiansen, J.E., Tchernova, J., Filin, A., Ovsyannikov A. (Co-eds.). IMR/PINRO Joint Report Series, 2016, № 1- 359 pp.

18. Laist, D. W. Collisions between ships and whales /, A. R. Knowlton, J. G. Mead, et al. // Mar. Mamm. Sci. – 2001. - V. 17. № 1. – P. 35-75.

19. Ohsumi, S. Status of whale stocks in the North Pacific, 1972 / S. Ohsumi, S. Wada // Reports of the International Whaling Commission. – 1974. – V. 24. – P. 114-126.