Александр Франк-Каменецкий, полярный физик: «Наиболее любопытные явления в нашей зоне интересов происходят в Арктике и Антарктике»

О магнитном поле Земли, магнитных бурях, полярном сиянии, работе в «поле» и молодых полярниках

А.В. Франк-Каменецкий

Александр Викторович Франк-Каменецкий – полярный физик. Представитель целой династии учёных. Именем его двоюродного деда, известного врача-офтальмолога, даже названа улица в Иркутске. Сам Александр Викторович – выпускник кафедры физики Земли Ленинградского государственного университета. Кандидат физико-математических наук. Ездит в высокие широты с 1974 года. Участник арктических экспедиций А-132. Был начальником антарктической станции «Восток», а также руководителем зимовочного состава 57-й Российской антарктической экспедиции. Заслуженный метеоролог Российской Федерации, Почётный полярник.

В погоне за мечтой

Впервые в Арктику Александр Викторович попал ещё во время учёбы в университете. В составе студенческого стройотряда его отправили на работу в Талнах – город-спутник Норильска. А оттуда Франк-Каменецкий уже по собственной инициативе отправился на побережье Карского моря.

«После очередной стройки мы с приятелем решили возвращаться не как все на пароходе до Красноярска по Енисею, а наоборот, сели на пароход и пошли в Диксон. Ну, ненадолго – день-два там побыли. Там я впервые увидел настоящую Арктику».

С тех пор Арктика стала мечтой Александра Викторовича. Он писал свою дипломную работу в Арктическом и антарктическом институте и именно здесь хотел работать после окончания учёбы. Специализацией Франк-Каменецкого было изучение верхних слоёв атмосферы и магнитного поля Земли.

«Физика Земли – очень широкое понятие. Есть геофизики, которые занимаются твердой землёй, жидкой землёй, а мы занимаемся в основном тем, что наверху – это ионосфера, магнитосфера, то, что окружает Землю. Это наше основное направление исследований. Наиболее интересные эффекты в нашей зоне интересов как раз происходят в полярных районах Арктики и Антарктики».

Но после университета Александра Викторовича по распределению отправили в Научно-исследовательский институт метрологии имени Менделеева. Там Франк-Каменецкий проработал четыре года. При этом в экспедиции молодого специалиста не отпускали. И только в 1974 году ему удалось перевестись в ААНИИ и поехать в Заполярье.

Работа в Арктике

«У нас была так называемая постоянно действующая экспедиция, она каждый год проходила, это экспедиция А-132. Мы ставили магнитные станции на островах в Арктике. Не только на островах, а вообще в полярной зоне Арктики. Обычно мы вылетали в Артику где-то на март-апрель, так как там уже светло и нет сильных морозов. Это благоприятное время для работы и для авиации. Мы за одну экспедицию посещали 5–6 точек, где ставили сначала автоматы, потом обслуживаемые станции. Вот эта основная работа была в те годы».

Александр Викторович участвовал в создании так называемой Карской цепочки магнитных станций, задачей которых было регистрировать изменения магнитного поля Земли.

«Это вариации магнитного поля, прежде всего. Потом то, что называется авроральным поглощением. "Авроральная" – это зона полярных сияний. У нас она называется авроральной зоной. Авроральное поглощение мешает радиосвязи. Это самые простые доступные способы наблюдения. Более сложное зондирование ионосферы проводят уже на стационарных станциях, с подготовленным персоналом – это уже более сложная работа».

На эту тему Александр Викторович написал и кандидатскую диссертацию.

«Диссертация моя была посвящена как раз тому, что называется авроральным поглощением. Это поглощение радиоволн – как оно развивается в пространстве, во времени».

Плюсы и минусы магнитных бурь

В прежние времена контроль за состоянием магнитного поля Земли был необходим для организации устойчивой радиосвязи. Ведь во время магнитных бурь увеличивается ионизация атмосферы, что приводит к поглощению коротких радиоволн.

«С приходом спутниковой связи эта проблема частично исчезла, однако влияние солнечных вспышек на нашу жизнедеятельность осталось. Бури магнитные влияют на работу линий электропередач, трансформаторные подстанции, работу спутниковых систем. Сейчас прогнозировать солнечные вспышки задолго еще никто не умеет. Когда происходит мощная солнечная вспышка и ожидается приход солнечных частиц на орбиту Земли, то на некоторых спутниках выключают даже специально аппаратуру, иначе все это перестает потом работать. Прогнозировать мы не умеем, но диагностику даем».

Ещё одно последствие солнечных вспышек – это Полярное сияние, красивейшее атмосферное явление, ради которого многие люди специально едут в Арктику. Некоторые специалисты даже разрабатывают особые модели, позволяющие предсказывать возникновение сияния в той или иной заполярной области. «Охотники» за Северным сиянием могут сутками жить в тундре ради того, чтобы сфотографировать разноцветные полосы в ночном небе, которые дают светящиеся атомы газов.

Северное сияние на Таймыре, фото Д. Гаськова

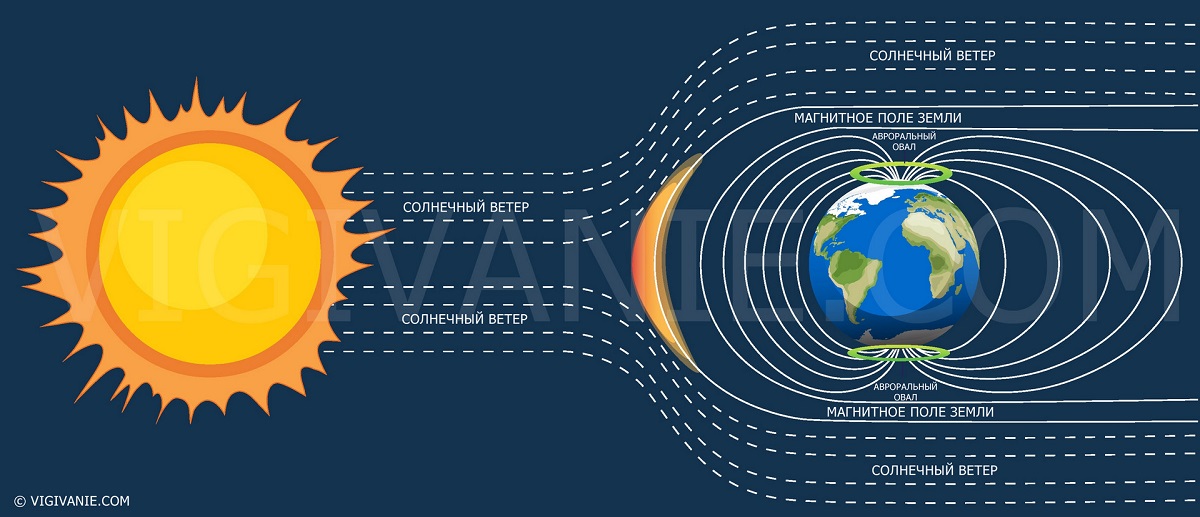

«Это свечение создается частицами солнечного ветра, которые попадают внутрь магнитосферы, магнитной оболочки Земли. Она далеко, десятки земных радиусов от Земли. При определенных условиях эти частицы начинают двигаться к Земле, изменяются их энергии. Дальше они вдоль силовых линий попадают в верхнюю атмосферу. Заряженные частицы двигаются вдоль силовых линий, туда-сюда летают между Северным и Южным полушарием. На определенной высоте они создают ионизацию и возбуждают молекулы атмосферных газов, которые там находятся. Свечение, которое вызывается возбуждением этих молекул, вот мы и видим. Это азот и кислород, в основном. Вот именно эти линии спектра мы наблюдаем».

Александр Викторович работал не только в Арктике, но и в Антарктиде. По его словам, верхние слои атмосферы на разных полюсах практически одинаковые. Разница заключается только в методике измерений. В Арктике измерительные приборы приходится устанавливать на льду, который постоянно находится в движении – это, соответственно, влияет на точность полученных данных. В Антарктиде твёрдая земля, зато более суровые погодные условия и сложная логистика доставки приборов.

Антарктическая станция «Восток»

Привыкание к высоким широтам

Александр Викторович уже давно не ездит в экспедиции – не позволяют здоровье и возраст. Но признаётся, что очень скучает по работе в «поле».

«Вы знаете, все наши полярные экспедиции, они обладают какой-то силой притяжения. Ведь есть люди, особенно в Антарктиде, которые зимуют год через год десятилетиями. Вот они год отзимовали, вернулись, отгуляли отпуск и опять идут. Это в советские годы у нас требовалось выдерживать двухлетний интервал между экспедициями. А сейчас идем мы через экспедицию. Я не знаю, хорошо это или плохо. В общем, оторванность от цивилизации. Хотя сейчас в Антарктике тоже хорошее сообщение – интернет и телевизор есть. Вот, а раньше этого всего не было. Ну, тянет людей туда. Всех тянет».

Но настоящее счастье для полярника – это даже не сами экспедиции, а близкие люди, которые с пониманием относятся к их длительным командировкам.

«Был такой знаменитый начальник ДЭС [дизельная электростанция] Олег Павлов [механик Олег Павлов зимовал в Антарктиде 13 раз! – прим. редакции]. Уже за шестьдесят ему было. Мы с ним вместе шли на судне "Академик Фёдоров" в Антарктиду. И когда провожали нас в порту, то в каюте сидела его семья, и моя жена там была. И моя у его жены спрашивает:

- Уже столько лет он ездит, как вы к этому относитесь?

- Ну как отношусь? Это его жизнь, он без этого не может».

В этом плане для всех полярников были тяжёлыми 90-ые годы, когда не было ни денег, ни научных исследований, и что самое главное – никаких экспедиций.

«Мы летали практически каждый год – до определенного момента. Потом всё это рухнуло в девяностые годы. Потом стали опять создавать. А сейчас у нас молодежь говорит, что вообще им не нужны экспедиции. Говорят: "Мы в командировку на недельку слетаем, инспекцию проведем, аппаратуру подстроим – и назад"»

Молодые полярники

По словам Александра Викторовича, сейчас очень сложно найти молодых специалистов, которые готовы отправиться в экспедицию на полтора года на зимовку. Сам он искренне не понимает современную молодежь.

«Смотреть, как меняется магнитное поле или еще что-то в ионосфере, сидя на станции, когда это все над тобой происходит, а при этом ты смотришь в монитор, потом выходишь на улицу, смотришь на эти сияния, либо это всё смотреть только на мониторе – это разные вещи. Когда ты вживую видишь, как это происходит, это даже интересно. Вот ты смотришь на мониторе, что сейчас должно то-то произойти. Выходишь на улицу и видишь, что это происходит. Ты иначе понимаешь все эти процессы. А молодежь не рвётся. Был у нас такой начальник ионосферной лаборатории. Грамотный парень. Я ему говорю: "Саша, ну, позимовать-то, посмотреть живьем на все это дело надо". Он отвечает: "А зачем? Я на недельку в Арктику слетал, сияние видел, медведя видел, что мне еще надо?"».

Антарктическая станция «Восток»

Одна из причин, по которой молодые люди не стремятся менять городскую жизнь на бескрайние снега высоких широт – это недостаточный, по их мнению, уровень оплаты труда полярников. И действительно, сейчас с финансированием высокоширотных экспедиций периодически возникают проблемы.

«Построили этот знаменитый комплекс "Восток" новый. Красивое здание, изнутри все хорошо. Но ведь надо все наблюдения переносить. А у нас пока нет финансирования. Просто так не возьмешь то, что было на старом месте, и не перенесёшь на новое. Там нужны павильоны, которые надо установить. К ним надо кабельные линии проложить. На всё это нужны деньги. Наша Российская антарктическая экспедиция опять говорит, что в этом году у нас нет финансирования – вы ничего не сделаете на "Востоке". А сейчас ребята зимой на «Востоке», наши геофизики, от нового комплекса до павильонов, до лаборатории, где все это собирается, ходят почти километр. Это при 70-ти градусах мороза и при ветерке ночью надо ходить».

Но для молодых людей, которые всё-таки готовы круто изменить свою жизнь и посвятить её изучению полярных областей Земли, у Александра Викторовича есть совет – выполнять свою работу на совесть.

«Любить свою работу и относиться серьезно к ней. В общем, высокие широты – это не курорт. Не надо геройствовать, надо нормально работать там. И понимать, где ты находишься, беречь природу надо. Она настолько ранима, что дорога в тундре зарастает десятилетиями, пробитая тракторами и вездеходами…».

Благодарим за помощь в организации съёмок Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург

***

Максим Упиров, специально для GoArctic