Александр Юлин, полярный океанолог: «По оценкам некоторых учёных, ледяной покров в Северном Ледовитом океане к 50-му году должен исчезать в летний период»

Как применяются «дедовские» методы и новые технологии

А.В. Юлин

Александр Викторович Юлин – заведующий лабораторией долгосрочных ледовых прогнозов и ледового режима Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Выпускник Ленинградского государственного университета, кандидат географических наук, доцент. Начиная с 1982 года принял участие более чем в 40 высокоширотных экспедициях в Арктике и Антарктике. Налетал более 3000 часов как ледовый разведчик. Имеет более 70 публикаций. «Почетный полярник» и «Почетный работник гидрометеорологической службы».

Начало пути

В детстве Александр Викторович был знаком с Арктикой исключительно по книгам. Он вырос на юге, в столице Молдавской ССР – Кишиневе. Но его всегда тянуло к приключениям и путешествиям. Эта тяга и привела его в итоге в Арктический и антарктический институт.

«Мы все в детстве мечтаем о путешествиях, читаем книги про путешествия. Все восхищаемся героями Жюля Верна, героями Арктики. После окончания школы и после службы в армии мне с моим хорошим сослуживцем армейским захотелось пойти в наш родной Ленинградский государственный университет на географический факультет на кафедру океанологии. И после армии мы успешно сдали экзамены и стали студентами географического факультета, а впоследствии, через 5 лет, стали океанологами. Мне очень повезло, потому что диплом и свои курсовые работы я писал в Арктическом институте. И после окончания университета мне предложили стать инженером отдела ледового режима и прогнозов Арктического и антарктического НИИ, где я уже работаю более 40 лет».

Кафедра океанологии Ленинградского Государственного университета, выпуск 1981 г.

Александр Юлин пришёл в ААНИИ в 1981 году, а в 1982 уже отправился в свою первую экспедицию в Арктику, на Чукотку.

«На трассу Севморпути в штаб морских операций восточного сектора Арктики, который располагался в городе Певек. В этом штабе отвечали за обеспечение всех морских операций по Северному завозу и транзитному плаванию на востоке Арктики. Грубо говоря, от Тикси до Берингова пролива. Все пароходы получали от нас информацию. Там работала группа из Арктического института и местные специалисты. Мы занимались обеспечением прогнозами, данными о фактической ледовой обстановки, ледовой разведкой. И когда я попал в эту первую экспедицию и поучаствовал в ледовой разведке, мне стало по-настоящему интересно, и пришло понимание, что, наверное, я попал туда».

А.В. Юлин на практике в Атлантическом океане, 1979 г.

Во время учёбы в университете Александр Викторович проходил практику на научных судах у берегов Африки и Кубы, но Арктика впечатлила его гораздо сильнее.

«Когда я попал в Арктику… Можно сказать, что человек, который попадает туда впервые, он просто захлебывается от этих просторов, от этой красоты, очень, кстати, суровой красоты. Что океан, что льды в океане, что сама тундра, цветущая летом – это все вызывает такой интерес. Это суровая, строгая, но необыкновенная красота».

Сотрудники Штаба морских операций Восточного района Арктики, 1982 г.

Падения и взлёты

За время работы в ААНИИ Александр побывал более чем в 40 экспедициях – точного числа он не помнит, уже после 20-ти лет работы перестал считать свои поездки. Александр Викторович пережил расцвет института, его упадок и возрождение.

«Конечно, были очень тяжёлые 90-е годы. Люди более старшего поколения хорошо помнят эти тяжёлые годы, когда было реально трудно, были небольшие зарплаты, было маленькое финансирование, но всё-таки благодаря дирекции института, в частности, Ивану Евгеньевичу Фролову, в эти самые тяжёлые годы получилось сохранить институт, не распродать на овощные склады наши технические помещения. Вы знаете, что много предприятий печально закончили своё существование. Институт выстоял в этот самый тяжёлый период. 1994–98 годы были самыми тяжёлыми, а потом начались экспедиции – страна, молодая Россия повернулась к Арктике, потому что перспективы этого региона очевидны. И когда стало больше денег выделяться на исследования, стало более интенсивным плавание, стали развиваться арктические газовые проекты, которые дали мощнейший толчок развитию всей Арктики и трассы Севморпути, тогда уже стало по-настоящему интересно».

Директор ААНИИ И.Е. Фролов на станции СП-33

Своей второй жизнью институт во многом обязан увеличению добычи углеводородов в регионах со сложными климатическими условиями. Именно сотрудники ААНИИ стояли у истоков арктических нефтегазовых проектов.

«Например, у нас была небольшая экспедиция на 2 недели – группа Арктического института выезжала в Татарский пролив [пролив между Евразией и островом Сахалин – прим. редакции]. Это когда разворачивались операции по вывозу нефтепродуктов из Де-Кастри [нефтеналивной порт на Тихоокеанском побережье, входит в инфраструктуру нефтегазового проекта «Сахалин-1» – прим. редакции]. Это начало 2000-х годов. Экспедиция была всего 2–3 недели, но по насыщенности и по важности она была очень значимой. Мы обеспечили первую экспериментальную проводку очень больших нефтяных танкеров из прикромочной зоны Татарского пролива до порта Де-Кастри. Там вроде несложные ледовые условия. Лед нарастает до толщины 30–50, максимум 70 см, но для больших танкеров без ледокольной проводки это плавание очень сложное. И наше обеспечение было успешным. И вот уже около 20 лет успешно вывозятся нефтепродукты в Татарском проливе».

Тем не менее, сотрудники института с любовью вспоминают советские экспедиции, которые не приносили денег, но давали огромные объёмы научных данных. Например, воздушные «прыгающие» экспедиции «Север».

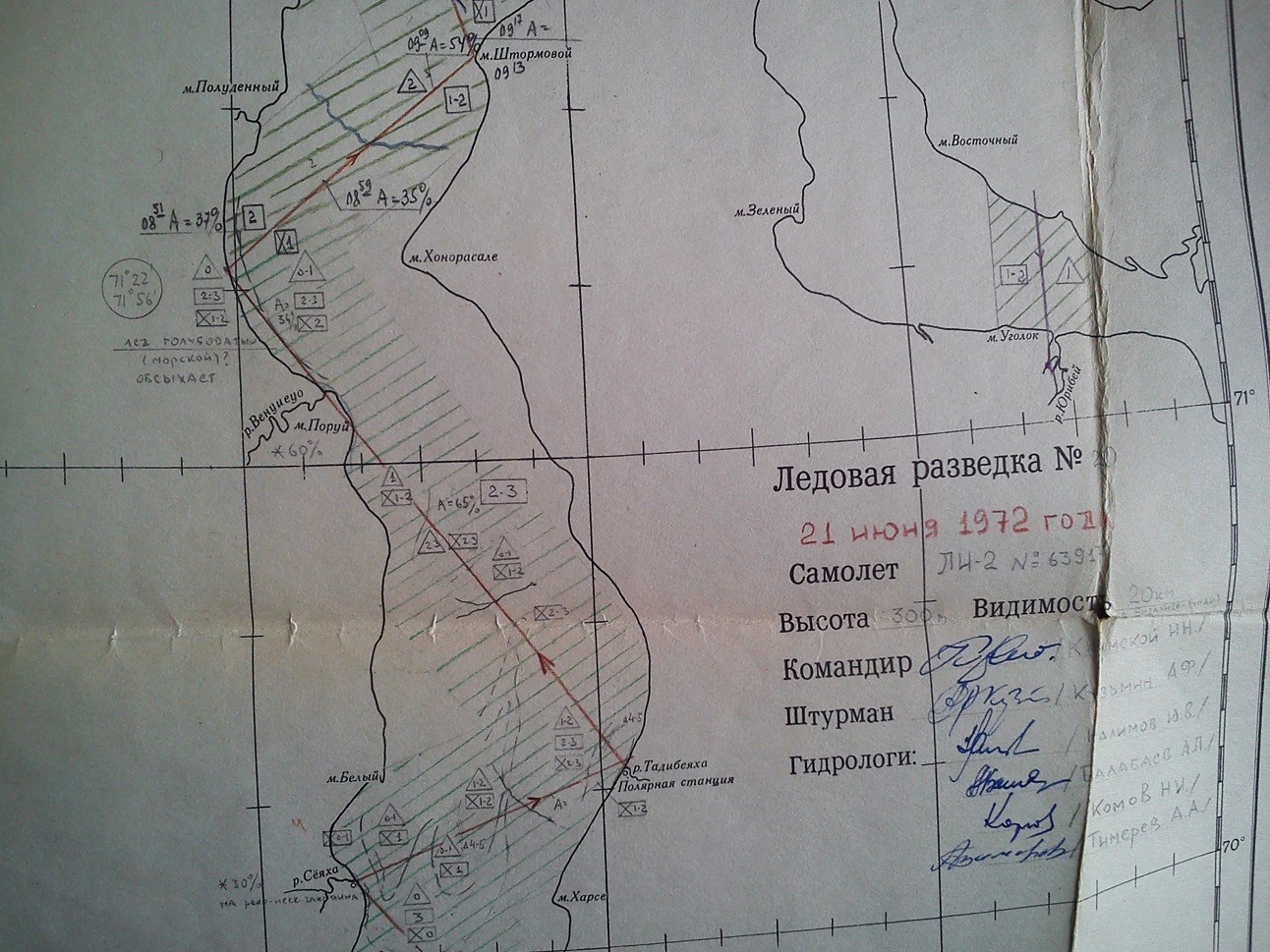

Карта ледовой разведки, 1972 г.

«Ледовые авиационные разведки – это, по большому счету, лебединая песня всех исследований в Артике. С конца 1930-х годов первые летчики ещё на открытых самолетах осуществляли ледовые разведки над Карским морем, а к концу 1980-х годов это уже были совершенно другие ледовые разведки, современные самолеты, в основном ИЛ-14 – наиболее приспособленные для ледовой разведки самолеты. С большой дальностью полетов – 10–11 часов, с очень большими возможностями полета на низкой высоте, со специально подготовленными экипажами, потому что в ледовых разведках могли участвовать только лётчики очень высокой квалификации, имеющие специальный допуск для полетов надо льдом. В дневное время, в ночное время, в хорошее время, в плохое время – это были, конечно, ассы. И вместе с ними летали гидрологи Арктического института и местных управлений. Это, конечно, были тоже очень опытные люди, которые на глаз определяли толщину льда, возраст и целый ряд характеристик. Составляли специальные ледовые карты. Эти карты накоплены за очень длительный период – с конца 30–х годов. Они составляют золотой фонд Арктического института».

Новые технологии в науке

Сейчас вместо ледовых разведчиков эту работу почти полностью выполняют космические спутники. Они могут охватывать практически всю площадь Северного Ледовитого океана и давать учёным гораздо больше информации, чем можно получить с помощью визуального наблюдения. Хотя у спутников есть и свои недостатки.

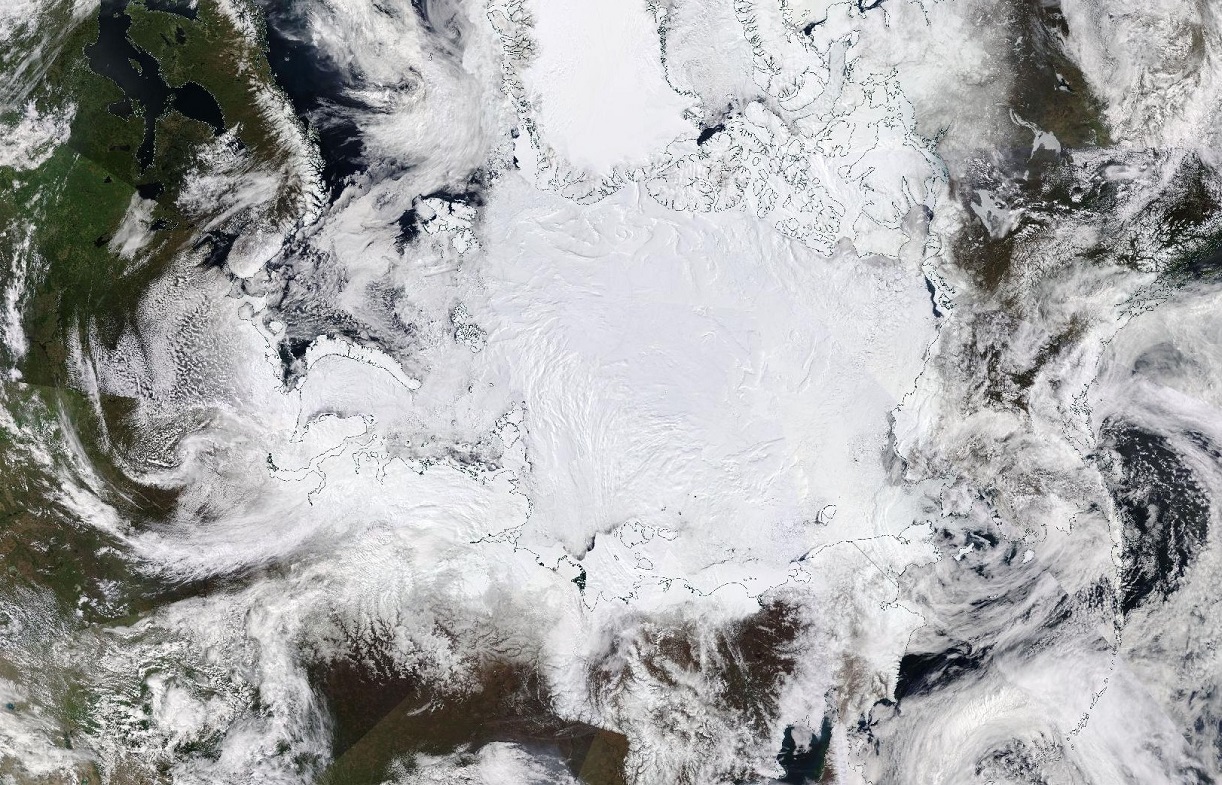

Спутниковый снимок Арктики, май 2024 г.

«Представьте, спутник может за один пролёт, за несколько десятков минут, охватить акваторию всего Северного морского пути. И, конечно, эта информация, во-первых, оперативна, во-вторых, объективна, в-третьих, она объёмная очень. Мы получаем сведения по всем арктическим морям. Но в бочке мёда всегда есть ложка дёгтя. Спутниковые сенсоры не могут давать нам информацию по целому ряду показателей. Например, большая проблема сейчас с измерением толщины льда. Но самая большая – конечно, с измерениями торосистости, сжатия и разрушенности ледового покрова. А это одни из наиболее важных показателей для плавания судов. Например, если перед движением судна появляется большая зона сжатия, то капитан постарается обойти эту зону. Не пойдёт в эту зону, поскольку судно может быть зажато. Вы же помните доблестный дрейф "Челюскина", который попал в ледовое сжатие».

Ледовоисследовательские работы

Что интересно – когда учёным нужно измерить, например, толщину льда, то они используют «дедовский» метод, лучше которого ещё ничего не придумали.

«Сама методика измерения, допустим, толщины льда – одного из самых важных критериев – она сохранилась. Надо выйти на лёд, его просверлить и рейкой измерить толщину льдины. Другое дело, что сейчас, конечно, появились мощные электро- и бензобуры, которые моментально позволяют это сделать. Электронные средства измерения есть разные. Всё стало проще. Мы моментально заносим данные в компьютер и можем их очень быстро передать, допустим, в институт или в штаб морских операций, который оповестит капитанов».

Глобальное потепление

Ледовая обстановка в Арктике, 2020 г.

Изучение ледяного покрова – одна из важнейших задач, которые стоят перед учёными. Ведь он является своеобразной лакмусовой бумажкой, которая реагирует на все климатические изменения и позволяет делать глобальные прогнозы.

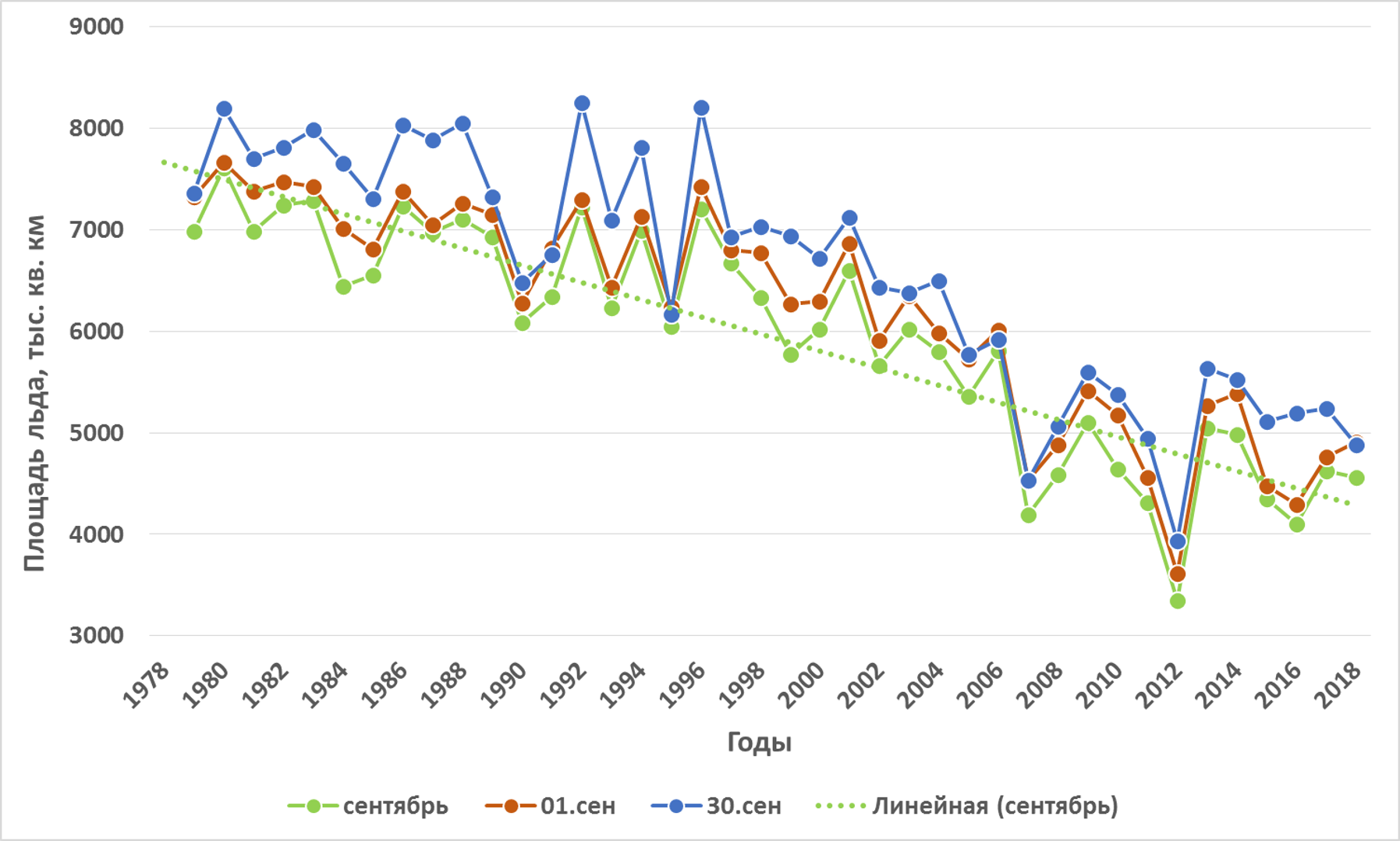

«Учёные спорят не о том, теплеет климат или не теплеет. Однозначно он теплеет. Весь вопрос в том, носит ли это потепление колебательный характер, или это уже необратимые изменения, за которыми будет всё горячее и горячее. И рано или поздно мы придём к какой-то климатической катастрофе. В основном споры идут об этом. Конечно, изменилась общая площадь ледяного покрова. Например, если в 60–80-е годы площадь остаточного льда – это сентябрьская площадь после массового летнего таяния – в среднем, составляла 7 миллионов квадратных километров, то сейчас, начиная с 2000-ых годов, площадь ледяного покрова сокращается до 4,5 миллионов квадратных километров. То есть в два раза больше льда исчезает. Это, конечно, следствие климатических изменений. И изменилась толщина ледяного покрова. Это факт – измеренный факт и рассчитанный факт, подтверждённый измерениями».

Динамика сокращения ледового покрова в Арктике

Правда, к единому мнению, что именно произойдёт со льдами в Арктике, учёные пока не пришли. В разных странах строят свои модели прогнозов.

«У нас в институте наша школа учёных-ледовиков пришла к мнению в результате многочисленных дискуссий, споров и исследований, что всё-таки это колебательный характер. Но мы должны понимать, что любой колебательный характер может иметь повышение. То есть это те же колебания, но на более высоком уровне потепления. Сейчас существуют даже модели долговременных изменений для ледяного покрова. И в нашем институте есть такая модель – мы рассчитали ориентировочную ожидаемую площадь к 40-ому году. А вот по некоторым западным оценкам и оценкам некоторых наших бескомпромиссных климатологов, ледяной покров в Северном Ледовитом океане к 50-му году должен исчезать в летний период».

А.В. Юлин

Александр Викторович перестал ездить в экспедиции в 2012 году. И возраст уже тот, чтобы месяцами жить в экстремальных условиях, да и в самом институте много работы, которой кто-то должен непрерывно заниматься.

«Во-первых, у нас появилось много молодых специалистов, которые с удовольствием ездят в экспедиции и, как говорится, надо дать дорогу молодым. Дело в том, что в институте очень много работы. Очень много работы. Мы же занимаемся серьезными исследованиями, пишем статьи, участвуем в конференциях, общаемся с учеными других стран или других организаций. Ну и административно работаю. Я заведую лабораторией долгосрочных прогнозов. И мы каждое весну и лето постоянно в оперативном режиме даем прогнозы для обеспечения навигации на трассе Северного морского пути. Этот процесс надо контролировать, потому что прогноз – это очень серьезная исследовательская работа, ответственная. И поэтому я предпочитаю уже руководить своими прогнозистами, которые дают прогнозы, и находиться здесь».

Молодое поколение учёных

Занимаются в институте и подготовкой молодых учёных. Здесь со студенческого возраста готовят специалистов, которые поставят точку в спорах о таянии льдов и через четверть века сами увидят, сбудутся ли самые категоричные прогнозы и действительно ли летом Северный Ледовитый океан полностью очистится ото льда.

«Мы ведем большую работу с профильными вузами, и у нас ребята начинают работать или сотрудничать с нами уже на третьем или четвертом курсе вузов. Они пишут у нас курсовые работы, пишут дипломы бакалавров, дипломы магистров, и в принципе они определяются с областью интересов. Если им это не интересно, они меняют темы работы. Например, бакалаврская была по ледовым условиям в Восточно-Сибирском море, это не очень студенту интересно, и на магистерскую работу он уже занимается спутниками, наблюдениями. К выпуску, в принципе, подавляющее большинство уже сориентировалось по направлению интересов».

Северный полюс

Климат – это одна из самых динамично меняющихся характеристик нашей планеты. Атмосферные, геологические и океанологические процессы непрерывно меняют облик Земли. И изучение этих процессов не прекращается никогда. А поскольку «кухней» погоды являются именно полярные области, то сотрудникам ААНИИ всегда будет, чем заняться.

«Здесь непочатый край для исследований, для пытливого ума. Если человек войдёт в тему и заинтересуется этими проблемами: океанологическими, метрологическими, гидрохимическими, ледовыми, исследованиями с помощью искусственных спутников Земли, – то работа будет интересна, и работы будет непочатый край. И что самое главное – в нашем институте есть хорошая возможность участвовать в экспедициях. От Северного полюса до Южного полюса».

Смотрите на платформе YouTube:

Благодарим за помощь в организации съёмок Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург.

***

Максим Упиров, специально для GoArctic