Дело о смерти смотрителя и маячной команды на острове Большой Жужмуй

После трагедии для предотвращения случаев смертности на Беломорских маяках был проведён ряд мер, направленных на улучшение быта служителей

Бывший дом смотрителя маяка. Все фото автора

Цинга (лат. scorbutus) есть неизбежная и

исключительная болезнь по прибрежью Белого моря,

равно как и на его островах.

«Директору маяков и лоции Белого моря

РАПОРТ

Вверенный мне маяк с принадлежащими к нему зданиями, имуществом и вольной прислугой обстоит благополучно; больных не имеется; в течение сентября происшествий не случилось, о чём Вашему Высокоблагородию имею честь донести.

Смотритель Жужмуйского в Белом море маяка Мехренгин П.П. 01.10.1872 г.»

Это было последнее сообщение с острова, принятое на Большой земле. Сезон навигации закончился, и маячная команда на долгие месяцы осталась в полной изоляции. Что в это время происходило на Жужмуе и каков был быт островитян, достоверно неизвестно.

30 июня 1873 года командиру архангельского порта было доложено, что при посещении Жужмуйского маяка были «усмотрены мёртвыми» смотритель и трое служителей.

***

Карта

Освещение островного маяка в средней части Онежского залива Белого моря было открыто 2 августа 1871 года. Его смотрителем был назначен отставной фельдфебель Роман Алексеев.

Алексеев считался одним из лучших специалистов своего дела. Поступив на Святоносский маяк в 1863 году, он в первую же зиму едва спасся от цинги, жертвами которой тогда стали унтер-офицер и четверо матросов. Приобретя бесценный опыт и необходимые для борьбы с недугом навыки, он в течение восьми последующих лет успешно руководил разными беломорскими маяками.

Жужмуйский маяк 1871 г.

На Жужмуе Алексеев проживал вместе со своей семьёй. У него в подчинении была команда рабочих из пяти человек. Дефицита провизии не было. Осенью они заготавливали ягоды и сушили грибы. Зимой стреляли дичь и ставили силки на зайцев. А по весне на берег острова приносило на льдинах тюленей.

В июне 1872 года командир порта получил депешу о том, что Роман Алексеев просит снять его с должности по причине ухудшения состояния здоровья. В том же месяце новым смотрителем Жужмуйского маяка был назначен отставной подпоручик Пётр Мехренгин.

***

Пётр Петрович Мехренгин был потомственным, хотя и разорившимся дворянином. Он родился в 1824 году в семье прославленного русского гидрографа.

Воспитывался в штурманском училище, по экзамену был произведён в прапорщики и откомандирован в Каспийскую военную флотилию. Был пожалован бронзовой медалью на Владимирской ленте.

После увольнения в запас вернулся в Архангельск, где проживал в съёмной квартире со своей сестрой.

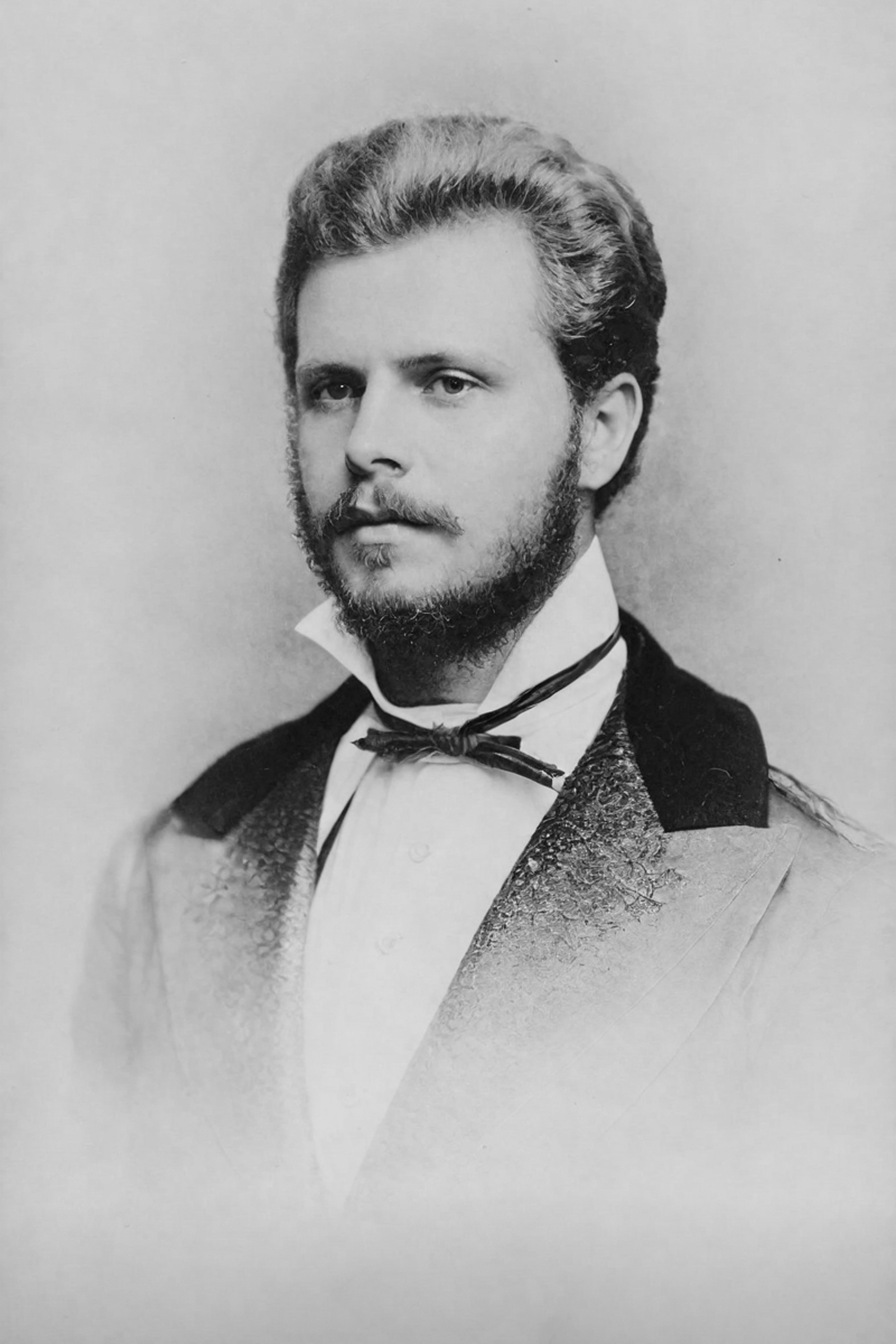

Пётр Мехренгин

Он всегда чисто и безукоризненно одевался (по словам знакомых «любил прихвастнуть и задать шику»), держал при себе прислугу и временами забавлялся преферансом в Соломбальском Морском клубе. Резервного жалования на разгульную жизнь не хватало, и в целях поправления денежных обстоятельств Мехренгин обратился к своему бывшему сокурснику с просьбой рекомендовать его на должность, соответствующую офицерскому званию. Тот предложил ему стать новым смотрителем Жужмуйского маяка. Пётр Петрович согласился.

Помимо 300 рублей годового жалованья, Мехренгину было отпущено 650 ассигнаций на вербовку команды и закупку провианта. Согласно контракту, ему вменялось нанять не менее пяти работников, причём предпочтение следовало отдать семейным. (С одним лишь условием: чтобы жёны их не входили в положенное число оплачиваемых служителей.)

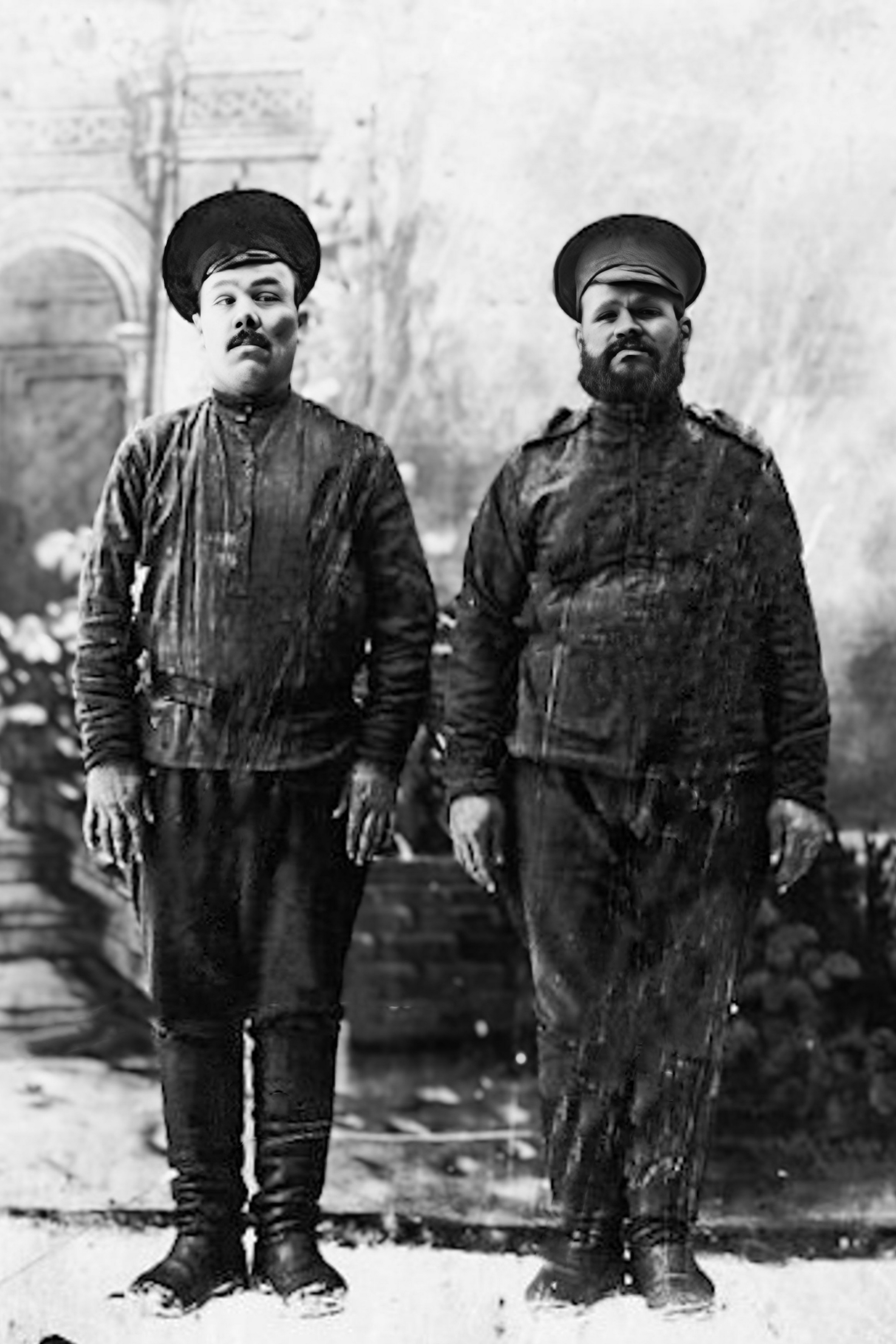

По причине недостаточности наёмной платы Петру Петровичу удалось привлечь к службе на маяке только троих рабочих:

- Тараса Пунагина, 48 летнего отставного унтер-баталёра, вдовца, воспитывающего троих детей;

- Егора Кузьмина, 46 летнего бессрочно отпускного солдата, за грубость и пьянство не произведённого в унтер-офицеры;

- и Егора Сотникова, 20 летнего кучера, имеющего на иждивении мать.

Кузьмин и Пунагин

Егор Сотников

Весь выданный аванс новоиспечённые маячники обратили на уплату долгов и на надобности семейств. Оставшихся средств едва хватило на закупку муки и круп.

***

25 июля 1872 года Пётр Мехренгин вместе со своей командой прибыл на Жужмуй. Роман Алексеев и его сослуживцы, помогавшие с перевалкой и транспортировкой грузов, отметили слабосильность маячных коллег. (Пунагин хромал, а Кузьмин страдал удушьем от того, что его в своё время «стоптала лошадь».) Когда Алексеев указал Петру Петровичу на недостаток продовольственных припасов, а также на несоответствующую климату одежду и обувь, тот ответил, что «кабы бы не отчаянное финансовое положение, он бы и за 1000 рублей сюда не поехал».

Алексеев оставил Мехренгину 2 пуда солонины, мешок пшена и несколько кубов дров, а также снабдил его топором и пилой.

17 августа остров посетил командир инспекторской шхуны. Ему поручалось осмотреть освещение южных маяков, а также удостовериться в выполнении заключённого с Мехренгиным контракта. Здоровье и быт маячной команды освидетельствованы не были.

Морошка - главное средство для профилактики цинги

От Мехренгина в портовом управлении было получено несколько рапортов, в одном из которых он сообщал, что не может производить наблюдения за высотой прилива по причине отсутствия у него инструментов для установки футштока (т.е. лома и лопаты).

1 октября с Жужмуя уехал на карбасе последний Кемский пастух. Маячники просили его привезти полотна на рубахи и подштанники, тёплые чулки, несколько пудов трески, бочку солонины и серных спичек. Но по причине непогоды крестьянин не вернулся и заказ не выполнил. Никакие другие суда к острову не подходили.

1 ноября сезон навигации завершился, и освещение маяка было прекращено. Пётр Петрович планировал уехать к своей тётке в город Онегу и пробыть у неё до весны. Но из-за бушующих штормов он не смог переправиться на Лямицкий берег.

***

Со дня прибытия на остров Мехренгин неизменно три раза в сутки (в 6 утра, 2 пополудни и 10 вечера) производил наблюдения за термометром, барометром, силой и направлением ветра, формой облаков. Все данные заносились в метеорологический журнал. Сведений о состоянии команды в них не было. Лишь 18 января 1873 года в хронике данных промелькнула запись о смерти Тараса Пунагина.

Беломорские туманы

Журнал вёлся методично и с аккуратностью, а затем неожиданно оборвался 8 марта.

Согласно последним записям, за несколько дней до кризиса погода была благоприятная: стояли ровные морозы со средней температурой до -8 °, дул умеренный ветер, сияло солнце, светила луна, блистали звёзды…

***

3 июля на остров прибыла комиссия для расследования обстоятельств трагедии.

Первое тело (Пунагина) было обнаружено неподалёку от дома смотрителя в деревянном сарае. Труп был укрыт одеялом на хорёвом меху и имел положение, какое по православным обычаям даётся покойному. Очевидно, что он не был своевременно погребён по причине мёрзлости земли и недостатке орудий труда.

Тела остальных маячников были найдены в доме смотрителя.

Труп Мехренгина лежал в спальне на кровати со сложенными на груди руками. Одет был в застёгнутый на все пуговицы сюртук и в меховое офицерское пальто в рукава. Присутствующему при осмотре священнику показалось, что Пётр Мехренгин, предчувствуя приближение смерти, сам себя к ней подготовил. Рядом с кроватью стоял небольшой столик, на котором лежал молитвенник и метеорологический журнал.

В кухне находились трупы Кузьмина и Сотникова. Первый в конвульсивной позе лежал на рундуке. Левая рука была сильно вдавлена в грудь, возле правой руки лежала недокуренная папироса. Подбородок был укрыт задранной кверху рубашкой. Тело второго работника пребывало на полу в необыкновенно скрюченном положении: на коленях, головой к образному углу. Вероятно, смерть застигла его в момент падения от обессиливания.

На кухонном столе стояла посуда: самовар, чайник, стаканы, бочонок с небольшим количеством водки. В центре стола, среди рассыпанного чая лежал кусок сахара, мешочек с толокном и связка калачей.

Закат над островом

По освидетельствовании комиссии личные вещи и постельные принадлежности служителей были сожжены; тела вынесены на улицу, отвезены к могилам, а после отпевания - преданы земле. Со шхуны в это время было сделано по три пушечных выстрела.

При осмотре самого маяка оказалось, что лампы с рефракторами не очищены, но вполне исправны. На остров, вплоть до назначения нового смотрителя, были отправлены в качестве часовых унтер-офицер и четверо матросов.

Заключение.

«Несчастная судьба, постигшая смотрителя и маячную команду была последствием тех лишений, на которые эти лица были обречены.

Как прапорщик Мехренгин, так и все рабочие были не богаты здоровьем. Они не имели понятий о жизненных условиях на острове, а также не были подготовлены к зимовке, в том числе и в материальном плане. Запас провианта у них был однороден и скуден: в кладовых не было найдено ни чеснока, ни лука, ни капусты, ни солонины. Разнообразить себе пищу ловлей рыбы и охотой за дичью они не могли, в виду отсутствия у них навыков и орудий для промысла. Число рабочих было недостаточным (особенно после смерти Пунагина) для того количества физического труда, какое требовалось условиями местной жизни. Совокупность всех этих неблагоприятных факторов, вместе с сырым холодным климатом и недостатком соответствующей одежды, роковым образом отразилась на здоровье, в частности цингой.

Дело о смерти считать законченным».

Для предотвращения случаев смертности на Беломорских маяках был проведён ряд мер, направленных на улучшение быта служителей. В смету расходов Гидрографического Департамента стала включаться определенная сумма на приобретение книг, учебных пособий по уходу за маячными лампами и аппаратами, орудий для звероловства и рыболовства. Также смотрителям были выделены участки под огороды и пастбища.

Маяки стали снабжаться дровами и противоцинготными средствами (репчатым луком; маринованным чесноком; корончатым хреном; стручковым перцем; квашеной капустой; бычьим салом и простым вином).

Современный вид Жужмуйского маяка

***

Мика Петров, специально для GoArctic