Коммуникации и почта в американской и европейской Арктике: история формирования связей

От собачьих упряжек до спутников и волоконно-оптического кабеля

Фото: Александра Кузнецова. Источник: GeoPhoto

Арктика долгое время оставалась пространством изолированным – не только физически, но и информационно. Веками письмо, новость или приказ могли добираться сюда неделями, а порой месяцами. Отдалённость поселений и экстремальные условия делали любую форму связи вопросом выживания. Тем не менее именно коммуникации стали тем инструментом, который постепенно преобразили Север: из территории тишины он превратился в пространство политического присутствия, контроля и интеграции в мировую систему.

Почта: первые линии по снегу, льду и морю

До начала XX века связь в Арктике была делом случайности и выносливости. Письма и грузы доставлялись вместе с китобоями, торговцами мехом или миссионерами, а маршруты зависели от ледовой обстановки и сезона. В Северной Америке именно почтовая служба стала первой постоянной коммуникационной системой, которая соединила северные поселения с центрами управления.

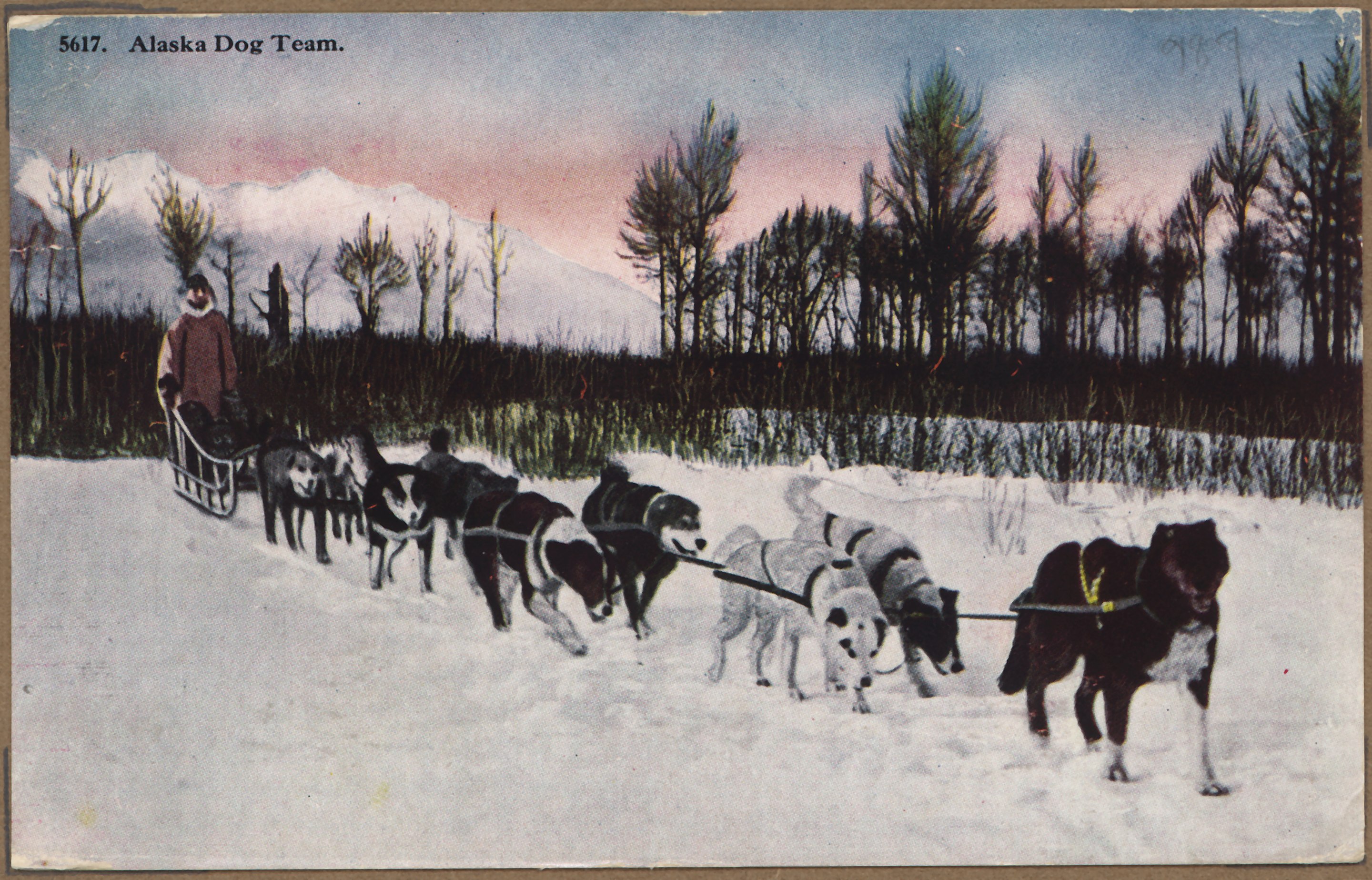

На Аляске почтовые маршруты обслуживали подрядчики, использовавшие упряжки собак. В конце XIX века, когда в регионе началась золотая лихорадка, линии доставки проходили по Юкону, соединяя канадский город Доусон-Сити и американское поселение Ном на западном побережье Аляски. Курьеры преодолевали сотни километров при температуре до минус 50 °C. К началу XX века сформировалось около шестидесяти регулярных маршрутов между поселениями штата.

Собачьи санные упряжки на Аляске. Открытка США (первая половина XX века). Источник: U.S. National Archives and Records Administration

При этом почта на Севере была не просто средством коммуникации, а системой жизнеобеспечения. Самый известный пример – Великая гонка милосердия 1925 года, когда двадцать каюров доставляли противодифтерийную сыворотку в Ном, поражённый эпидемией, за пять с половиной дней, пройдя более тысячи километров.

Леонард Сеппала и его собаки, крайний слева — Того, 1924-1925 гг. Источник: Carrie ain Museum / AlaskaStock

Постепенно собачьи маршруты уступили место авиации. К середине XX века на Аляске и в Канаде появились регулярные почтовые авиарейсы, а последняя официальная доставка упряжкой завершилась в 1963 году. Для многих сообществ это означало не просто ускорение обмена – самолёт стал символом новой эпохи, в которой Север переставал быть изолированным.

В Европе и Гренландии развитие шло иным путём: здесь связь зависела от морских рейсов. Почта доставлялась между Копенгагеном и колониальными станциями Гренландии раз в год, вместе с административными грузами и миссионерской корреспонденцией. Эти рейсы имели не столько бытовое, сколько политическое значение – они подтверждали контроль метрополии над удалённой территорией. Лишь во второй половине XX века морская почта уступила место воздушной и радиосвязи, но сама идея «годового корабля» ещё долго оставалась символом колониальной эпохи.

Телеграф: соединить Арктику с миром

Переход к телеграфу стал первым шагом к технологической интеграции Арктики в мировую систему связи. Он позволил сократить путь сообщения с недель до минут и впервые дал возможность управлять арктическими территориями дистанционно.

В 1906 году датское Большое Северное телеграфное общество (Great Northern Telegraph Company) проложило подводный кабель, соединивший Шетландские острова, Фареры и Исландию. Это был первый устойчивый канал связи, который фактически открыл коммуникационный доступ к североатлантическому региону. Кабель позволил европейским государствам получать данные из приполярных морей и создал основу для расширения линии к Гренландии.

CS Cambria прокладывает кабель Исландия — Фарерские острова — Шетландские острова. Источник: atlantic-cable.com

В 1910-е годы начались попытки продлить телеграф вглубь Арктики. На побережье Гренландии создавались станции, обслуживавшие торговые и метеорологические пункты. Из-за льдов и высокой стоимости прокладки постоянного кабеля между островом и Европой проект не был завершён, но локальные сети позволили наладить обмен метеосводками и навигационными данными между поселениями. Для колониальной администрации это стало инструментом наблюдения и управления прибрежными районами.

На противоположной стороне Арктики развивался проект Washington–Alaska Military Cable and Telegraph System (WAMCATS), начатый в 1900 году и завершённый к 1903-му. Линия протянулась более чем на две тысячи километров от южного побережья Аляски до форта Игл, проходя через зоны вечной мерзлоты. В 1904 году к ней добавили подводный кабель через залив Принца Уильяма и участок до Нома – таким образом, побережье Берингова моря впервые получило прямую связь с континентом. Эта сеть обеспечивала передачу метеоданных, навигационных сообщений и административных телеграмм. Для Арктики она означала начало постоянного государственного присутствия: впервые можно было координировать действия в отдалённых портах и поселениях.

Уильям «Билли» Митчелл руководил строительством линии, которая впоследствии стала известна как Военно-телеграфная система Вашингтон — Аляска, или WAMCATS

Работа телеграфа в условиях высоких широт была крайне сложной. Полярные сияния вызывали помехи, обледенение рвало провода, весенние паводки разрушали опоры. В некоторых районах станции обслуживались вручную и работали по несколько часов в сутки. Тем не менее именно телеграф стал первой устойчивой инфраструктурой связи, которая сделала возможным последующее развитие радиосетей и метеостанций. К 1930-м годам его постепенно заменили радиосвязью.

Станция WAMCATS, Паксон, Аляска. Источник: U.S. Army Signal Corps Photo, U.S. Air Force Communications Agency Office of History

Радио: от одиночных станций к национальному эфиру

Радио стало для Арктики технологией, которая не только объединила пространство, но и изменила само восприятие расстояния. Первая радиостанция в высоких широтах – Svalbard Radio – начала работу в 1911 году на Шпицбергене. Она обеспечивала связь с материковой Норвегией, передавала метеосводки и навигационные сообщения для судов. Позже аналогичные станции появились в Исландии и на Фарерах, формируя североатлантический узел связи.

Svalbard Radio. Источник: Bjoertvedt / commons.wikimedia.org

На Аляске и в Канаде радиосвязь стала частью военной и гражданской инфраструктуры. Во время Второй мировой войны радиостанции служили средствами навигации и раннего оповещения, а после войны – инструментом постоянного присутствия. В 1950 году заработала канадская станция Alert на острове Элсмир – самая северная постоянно действующая радиостанция в мире.

Одновременно радио стало средством культурной интеграции. В 1958 году в Гренландии начала работу национальная радиокомпания KNR, вещавшая на гренландском и датском языках. В Канаде и на Аляске появились региональные радиостанции, которые впервые передавали программы на инуитских и алеутских языках. Радио заменило письма и газеты: жители отдалённых поселений узнавали новости, слушали прогнозы погоды и могли участвовать в общих обсуждениях.

В 1970–1980-е годы радиосети стали использоваться для образования и медицины: учителя проводили дистанционные уроки, а медицинские центры консультировали фельдшеров по радиоканалам. Так радио стало не только технологией, но и социальной инфраструктурой Севера.

Спутники и кабели: Арктика без задержки

В XXI веке северные страны стремятся устранить последние «белые пятна» на карте связи. Для Гренландии прорывом стал запуск волоконно-оптического кабеля Greenland Connect в 2009 году: он связал остров с Исландией и Канадой, обеспечив устойчивый интернет и передачу данных со скоростью, недостижимой для спутников. В 2016–2017 годах сеть дополнили внутренние линии вдоль западного побережья.

Ландейярсандур — точка выхода на берег подводного коммуникационного кабеля Greenland Connect. Фото: Philipp Weigel. Источник: commons.wikimedia.org

Канада и США развивают спутниковые системы низкой орбиты, чтобы обеспечить доступ к связи в Нунавуте, на Аляске и в прибрежных районах Арктического океана. В Норвегии и Исландии ведётся строительство наземных станций приёма данных полярных спутников. Современная связь уже не требует героизма прошлых столетий – она стала частью инфраструктуры, наравне с транспортом и энергией.

Но несмотря на технологические достижения, Арктика остаётся регионом с заметным цифровым неравенством. Высокоскоростная связь доступна лишь в отдельных центрах – таких как Нуук, Исландия или север Норвегии, – тогда как значительная часть Канады, Гренландии и Аляски по-прежнему зависит от спутниковых каналов с ограниченной пропускной способностью.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic