Надежда Харлампьева, полярный доцент: «Арктика сама выбирает тех, кто ей нужен»

О прежнем и нынешнем международном сотрудничестве, китайских полярниках и уверенности в том, что скоро жизнь в Арктике снова забурлит

Надежда Климовна Харлампьева - доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Посол доброй воли Северного Форума. Кандидат исторических наук. Научный руководитель и координатор Совета образовательной программы «Международное сотрудничество в сфере окружающей среды и развития» магистратуры СПбГУ. Специализируется на вопросах международного сотрудничества в Арктике. Имеет звание «Почётный работник образования Российской Федерации» и почётное звание «Посланник дружбы народа провинции Шаньдун» (Китай).

Видеоверсия истории

01:15 – о желании учиться в Ленинграде

03:20 – о поддержке семьи

04:15 – о выборе темы исследования

06:50 – о Северном форуме

08:30 – о современном международном сотрудничестве в Арктике

11:35 – о поиске партнёров для освоения Арктики

16:35 – о своих поездках в Арктику

Сложное решение

Надежда Харлампьева родилась в 1962 году в Якутии, в Верхневилюйском районе. В Вилюйске успешно закончила педагогическое училище по специальности учитель начальных классов и получила направление на учебу в высшее учебное заведение. Она выбрала Ленинград.

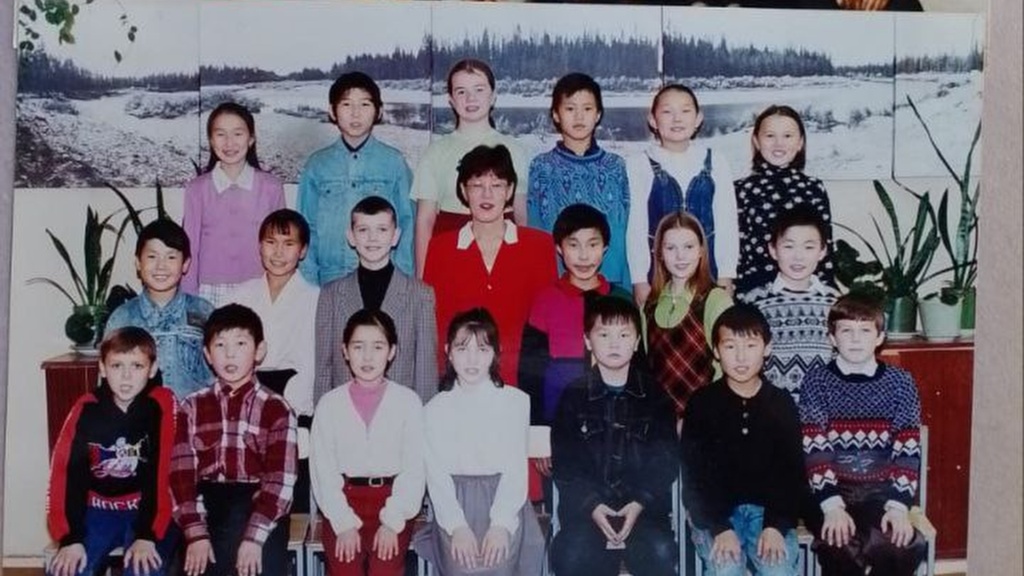

Учитель начальных классов Н.К. Харлампьева со своим классом

НАДЕЖДА ХАРЛАМПЬЕВА, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ

«В 1980 году, в год Олимпиады я приехала поступать на направление ῝история и обществоведение῝. Я нашла эту специальность в Справочнике высших учебных заведений Ленинграда. Родители поддержали, отправили меня одну. Я приехала, но из-за того, что это был год Олимпиады, то приёмная компания закончила работу немного раньше, и мне предложили ехать в Воронеж, чтобы там поступить на эту специальность. Но я туда не поехала, потому что я никогда не ездила на поезде. Я вообще не понимала, как это – меня отправили в одну точку, а мне надо перемещаться ещё куда- то. Ну и я вернулась домой».

В итоге Надежда получила высшее образование в Якутском государственном университете на историко-юридическом факультете. Но от мечты учиться в Северной столице так и не смогла отказаться и спустя 17 лет после первой попытки она вновь вернулась в Петербург, чтобы изучать историю уже в аспирантуре.

«Нашла такую аспирантуру в Санкт-Петербургском госуниверситете и поэтому пришла на исторический факультет рядом с нашим главным корпусом, а там уже была закрыта приемная комиссия. И было маленькое объявление: ῝Если вы не успели сдать документы, у нас открылся факультет международных отношений, там есть аспирантура, если желаете, приходите туда῝. Ну я и поехала сюда, и как раз здесь приемная комиссия работала».

Н.К. Харлампьева

Так Надежда Климовна стала одним из первых аспирантов факультета международных отношений СПбГУ. Вместе с Надеждой в Питер переехала и её семья, хотя для них это было финансово невыгодно.

«Мы переехали сюда с моей семьей – они меня поддержали. Я сказала: ῝Я без вас не поеду учиться, потому что это большой город, там сыро, холодно и я не понимаю, как я без вас там буду῝. И поэтому муж с ребенком тоже приехали. Когда мы сюда переехали, то потом отсюда ездить в Якутию было очень тяжело, потому что здесь заработные платы были маленькие. Такие дальние расстояния мы себе не могли позволить с той зарплатой, которую здесь получали. Здесь мы почувствовали, что есть совершенно другая жизнь, что люди живут очень тяжело».

В университете Надежда начала изучать историю международного сотрудничества в Арктике между Россией и другими странами, а также вовлечённость отдельных субъектов Российской Федерации в международные процессы. До неё этими вопросами практически никто не занимался.

«Я себе обосновала в начале исследования, что мне нужно будет как-то упорядочить и взять во внимание большой объем информации. Для этого я использовала мирополитический подход – возможность рассматривать, как глобальная политика влияет на региональное положение, а региональное положение перемещает её и применяет на локальном уровне. Есть крупные концепции, которые появляются на уровне Организации Объединенных Наций, на уровне его специализированных учреждений – идеи и рекомендации. Потом они переходят на уровень международных региональных объединений и какие-то страны берут это во внимание и внедряют в политику страны».

В процессе своего исследования Надежда Климовна начала сотрудничать с Арктическим и антарктическим институтом, поскольку именно там можно было найти самую полную информацию о географии Арктической зоны.

Н.К. Харлампьева в библиотеке ААНИИ

«Получилось так, что мне нужно было найти историческое обоснование того, почему мы должны изучать международное сотрудничество в Арктике. Для этого я должна была понять, где находится Арктика, где начинается, где заканчивается, и почему именно в этом регионе должно быть международное сотрудничество. И я записалась в библиотеку Арктического и антарктического института».

В своих изысканиях Надежда во многом опиралась на Атлас Арктики. Это издание – результат совместного труда более чем 15 институтов Советского Союза. Работа над его составлением началась в 1962 году и длилась 12 лет. Но напечатали Атлас только в 80-ых годах. По мнению Надежды Климовны, ценность этого фундаментального труда для представителей общественных наук состоит в том, что во введении Атласа впервые дана главная идея социально-экономического исследования. Она заключается в интегральном представлении Арктики.

Международная политика

Параллельно с учёбой в аспирантуре Надежда стала работать в секретариате Северного форума. Это международная организация, объединяющая северные и арктические регионы разных стран. Она была основана в 1991 году с целью развития межрегионального сотрудничества по вопросам устойчивого развития и обсуждения проблем Арктики. Открытие Секретариата Северного форума способствовало празднованию 300-летия Санкт-Петербурга с участием субъектов российской Арктики и северных регионов иностранных государств, в том числе арктических.

Н.К. Харлампьева в секретариате Северного форума

«В то время в форуме участвовали уже 17 провинций из 12 стран – это был самый пик работы Северного форума. Потом секретариат был закрыт в 2005 году. То есть мы начали работать в 2001 году, года 4 проработали и начался спад деятельности Северного форма. Это закономерность. Потом снова появилась возможность возобновить работу в десятых годах, и потом снова форум как бы ушёл. То есть, существуют закономерности, которые десятилетиями повторяются. То активность, то спад, потом снова активность. То есть полностью работа не прерывается. Этот Северный форум сохраняется до сих пор. Это единственная сегодня площадка международного взаимодействия по арктической тематике, касающейся социально-экономического развития. И хорошо, что секретариат Северного Форума остался в России».

Именно такой спад сейчас наблюдается в сфере международного сотрудничества в Арктике. Но пока одни страны вводят санкции против России, пытаются изолировать нас на международной арене и ограничить деятельность в Арктическом Совете, другие, наоборот, наращивают взаимодействие с нашей страной в арктическом регионе.

«Кто-то считает, что Арктический Совет – это идеальная форма сотрудничества. Но я считаю, что поскольку Совет существует всего лишь с 1996 года, то это не такой большой срок для того, чтобы говорить: ῝Без нас вы ничего не сможете сделать῝. Государственные интересы в таких стратегических направлениях экономического развития зависят от наших природных ресурсов – как мы их представляем, как мы их сбываем, как мы их перерабатываем, как мы предоставляем возможность этим пользоваться кому-то. Поэтому я уверена, что природные ресурсы так же будут востребованы и потребность в них будет всегда. И кто-то придет, кто-то уйдёт, но кто-то всё равно будет этим заниматься».

Сегодня большой интерес к Российской Арктике проявляют Индия и Китай. Северный морской путь позволяет значительно сократить дорогу между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и европейскими портами.

«В Китае я присутствовала на одном из совещаний китайских полярников, которые сказали, что мы 10 лет по Северному Ледовитому океану с компанией COSCO ходим [Китайская компания COSCO Shipping (COSCO) – крупный китайский государственный многонациональный конгломерат в сфере морских перевозок и логистики – прим. редакции]. Есть у них уже эти направления деятельности».

Китай ежегодно наращивает перевозки по СМП, да и российские суда уже давно используют Северный морской путь для доставки грузов в Поднебесную. Например, Норникель, который сейчас именно там сбывает ту часть своей продукции, от которой отказались европейские покупатели. В общем, сотрудничество взаимовыгодное. Правда, размеры этих выгод широкой общественности пока неизвестны.

«Я не думаю, что мы просто предоставляем им проход по Северному морскому пути, а за это получаем технологии и инвестиции какие-то. Наверняка это проговорено и прописано в соответствующих документах. Но вряд ли это будут нам озвучивать. Потому что в первые годы, когда мы работали с Китаем, то мы спрашивали, а за какую стоимость вы получаете, например, газ и нефть или СПГ и так далее? Я не буду озвучивать, но цены не были очень выгодными для Российской Федерации».

Кроме совместного использования арктической транспортной артерии ещё есть сфера добычи полезных ископаемых. Но чтобы начать международное сотрудничество в этой области, необходимо решить два вопроса. Первый – разведка заполярных месторождений, которая в России была приостановлена почти на 30 лет.

«Сейчас вопрос в том, кого мы вовлечём в изучении этих малоизученных объектов исследования, и почему мы будем кого-то впускать, чтобы изучать их, зная, что в этом поясе столько богатства? Сегодня мы пользуемся тем, что было изучено в 70-80-х годах. Тогда начинали изучать, но всё это приостановили. А кто сейчас это продолжит? Целые научные школы были закрыты, целые цепочки исследований были прерваны, а сейчас надо всё это быстро восстановить. И кому отдать? В частные руки, которые потом могут исчезнуть, если какой-нибудь соответствующий закон выйдет? Это просто невозможно, нельзя этого допускать».

Второй вопрос – найти надёжных партнёров, которые будут заинтересованы в долгосрочной работе в Арктике. Причём это должны быть не какие-то частные компании, а государственные предприятия.

«Была действительно комплексная работа по всему миру, чтобы освоить Арктику в советские времена, но потом это все ушло в частное восприятие Арктики. А сейчас мы снова возвращаемся к этому. Эти стратегические регионы арктической пятерки, которые имеют выходы к Северному Ледовитому океану и имеют такие же условия в своей сухопутной части, они же никуда не ушли. Те, кто хочет потреблять, они как раз сейчас идут в Арктику. Может пройдет еще лет пять и уже будет понятно, кому эти ресурсы нужны, и как они готовы вложиться в эти знания о них, в технологии, чтобы продолжить то, что было ранее. И станет понято, что это государственный интерес, что это должно быть на таком уровне, как и в Советском Союзе. Я считаю, в 60-70-е годы был пик договоренностей государств, которые стали понимать, что Арктику нельзя освоить одному государству. Если вы хотите что-то сделать, то надо совместно думать, как это реализовать, с кем, кому, за сколько».

По словам Надежды Климовны, выбор партнёров должен быть тщательным и взвешенным. А сегодняшний отказ некоторых стран сотрудничать с Россией даже играет нам на руку.

«Это временные ограничения. Они, может быть, даже работают лучше для нас. Потому что мы понимаем, в таком серьезном деле, как развитие арктической территории, так просто и легко нельзя говорить об этом. Потому что разные факторы влияют на то, чтобы понять, как наш Север будет восстанавливаться, кем и как, и для чего. И мы, сосредоточившись на этих вопросах, сможем потом оценить – а кто пойдет с нами в этом направлении? Понимаете, пойдут только те, кто будут чувствовать в себе силу и возможности, а случайные желающие не пойдут».

При этом, за участие в освоении Российской Арктики партнёрам придётся заплатить – внести вклад не только в разработку месторождений, но и в сохранение арктической природы и полярных экосистем.

«А что сейчас может сделать Китай для Арктики? Я всегда ставлю вопрос так. Вот проводим много мероприятий, чтобы понять, что может сделать Индия или Китай, чтобы они смогли иметь возможность быть включенными в эти процессы? Перед Китаем ставим вопрос, а что вы можете сделать для Арктики? Понимаете? Если не задавать правильные вопросы, то мы можем проиграть, если будем иметь только частные интересы, отраслевые интересы или еще что-то подобное. Игроки глобальные, значит, вопросы должны ставиться правильно.

- Ответов пока еще нет?

- Ещё нет. Конечно, нет. Это только начало».

Арктические поездки

Первую половину жизни Надежда Харлампьева провела в Якутии. Но даже переехав в Санкт-Петербург она не забывает свою Родину – каждый год ездит в Республику Саха, чтобы встретиться с родственниками и друзьями. Якутская дача семьи Харлампьевых находится на родине дедушки в озерном регионе Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья. Кроме этого, ей приходится бывать в арктических регионах и по работе.

Н.К. Харлампьева на своей даче в Якутии

Н.К. Харлампьева на своей даче в Якутии

«На Севере я постоянно, каждое лето. И зимой бываю. А в самой Арктике бываю по вопросам международного сотрудничества на Ямале. С китайскими аспирантами ездили до пандемии. Со своими коллегами мы ездили в Мурманскую часть Арктики. Ездили на Таймыр. Я даже на Диксоне побывала. Когда я езжу по Северу, я никак не разделяю районы, потому что мне кажется, что я везде дома. Потому что, если холодно, то мне уже хорошо. Я не боюсь холода, я чувствую себя в таких северных сообществах очень уютно, потому что люди искренние. Поговоришь с ними и становится понятно, что мы озабочены одной идеей, одними мыслями».

Многие заполярные населённые пункты производят на Надежду гнетущее впечатление. Многие цветущие в советское время посёлки сейчас пришли в запустение. Уехали люди и ушла целая эпоха романтиков и первооткрывателей. Но Надежда Климовна уверена, что скоро жизнь в Арктике забурлит, как и 40 лет назад.

Н.К. Харлампьева с китайскими студентами, Ямал

Н.К. Харлампьева с китайскими студентами, Ямал

«Я очень надеюсь, что этот опыт будет повторяться. Раньше в Диксоне было 70% жителей с высшим образованием. И у каждого, кто там жил, была вторая специальность, касающаяся культуры и искусства – художники, писатели, поэты. Такие же были люди в Мирном. Каждый геофизик, геолог и все, кто там работали, имели такие романтические занятия. Был свой круг интересных писателей, поэтов. И мы этим жили, мы верили этому, выросли в этом. И поэтому я думаю, что вот такие искренние отношения, которые были в те времена, они очень быстро возродятся. Почему нет? Уже есть такие сообщества, которые готовы к этому. Может быть романтики сейчас меньше, усилий может быть меньше нужно. Но уже есть современное направление развития и возрождения этих промышленных территорий».

Многие студенты Надежды Харлампьевой связали свою работу с Арктикой. И возможно, что именно такие молодые ребята станут теми, кто подхватит знамя развития Русского Севера. И найдут себе надёжных деловых партнёров. Ведь главная проблема тех стран, которые пытаются «вставлять нам палки в колёса» и отказываются идти на диалог, заключается в том, что они не знают старую русскую пословицу: «Свято место пусто не бывает». И рано или поздно, но в Арктике всё равно появится коалиция во главе с Россией, которая начнёт осваивать крупнейшую кладовую планеты и повышать своё благосостояние. А кто в неё войдёт – покажет время.

Н.К. Харлампьева со своими выпускниками

«Вернутся те, кто хотел бы продолжить применять свои опыт и знания в Арктике. И мы с ними будем её развивать. Неважно какие национальности, страны, государства, компании, мне так кажется. Потому что сама Арктика выбирает тех, кто ей нужен. А не мы будем никого туда насильно отправлять – такие там не останутся. Я в этом уверена».

Благодарим за помощь в организации съёмок Санкт-Петербургский государственный университет.

***

Максим Упиров, специально для GoArctic