Валерий Федулов, полярный журналист: «Север не терпит хлюпиков и нытиков»

О редакции в Дудинке, долгой работе в Хатанге и «окрестностях», ледоходе, мешке с деньгами, Северном полюсе и силе воли

Валерий Михайлович Федулов – полярный журналист, собственный корреспондент газеты «Советский Таймыр». Выпускник факультета журналистики Московского государственного университета. Член Союза журналистов СССР. Писатель. Работал в Хатанге с 1978 по 2008 год. Ветеран труда Красноярского края. Пенсионер.

Видеоверсия истории

01:40 – о судьбоносном решении

02:30 – о знакомстве с Дудинкой и первом северном репортаже

06:05 – о переезде в Хатангу

08:45 – о работе журналиста

10:40 – о поездках по району и силе печатного слова

13:55 – о вынужденной смене профессий

16:25 – о жизни в Заполярье в 90-ые годы

18:25 – о поездке на Северный полюс

19:20 – о том, кого не любит Север

Шаг в неизвестность

Валерий Федулов родился в Саратове в 1941 году. Но в конце войны он с матерью переехал во Львов. Туда же потом вернулся с фронта и его отец, дошедший с боями до Вены. После окончания школы Валерий отслужил в армии, а потом решил продолжить учёбу в столице и поступил в Московский государственный университет на факультет журналистики. После вуза обзавёлся семьёй и начал работать в заводской газете за небольшую зарплату. И в какой-то момент понял, что пора менять свою жизнь.

«Ещё когда я служил в армии, мне мой товарищ армейский рассказывал прекрасные истории. Сам он из Воркуты. Это тоже Север. Ну я и подумал, что надо поехать на заработки. Так как я по профессии журналист, то написал в северные газеты – в Мурманск, в Дудинку, в Норильск. И из Дудинки мне пришел ответ: “Приезжайте срочно корреспондентом в газету "Советский Таймыр”».

Так Валерий Михайлович в 1978 году отправился на Таймыр. Поехал один. Он решил сначала оформиться на работу, обустроиться, получить первые деньги и только потом перевезти семью.

«Город Дудинка меня, конечно, поразил сразу. Во-первых, домами высокими. Правда, они были несколько хаотично расположены. Енисей. Это был конец февраля, он был весь во льду, но все равно было видно какой он широкий. Редакция находилась где-то наверху холма. Я туда пошел».

Коллектив газеты «Советский Таймыр», 1982 г.

С тех прошло уж почти 50 лет, но Валерий Михайлович до сих пор помнит имена своих коллег, которые встречали его в Дудинке.

«Тогда редактором был Александр Паращук. Он сказал: “Вот, хорошо – нашего полку прибыло”. Я помню, тогда работал Владимир Солдаков – корреспондент. Ответственным секретарем был Иван Машнин, такой интересный мужчина, который говорил всегда с юмором. Встречала ещё меня Галина Сергеевна Забелкина – корреспондент. Очень вдумчивая, серьезная. Потом приехала Валентина Заварзина с мужем Анатолием Левенко. Это уже было позже. Но встреча была очень теплая – с застольем, где я впервые ел мороженую рыбу, которую называли строганиной».

Уже на следующий день Валерий Михайлович получил первое редакционное задание – написать о том, как идёт подготовка к навигации в Дудинском морском порту. Ему выдали тёплую одежду, блокнот и карандаш, потому что ручки на морозе не писали.

«Я же приехал в пальтишке да в сапожках. Меня переодели в тулуп и валенки, дали шапку и тогда только отправили на задание. Пошел я в порт, и меня поразило, что сам порт находится где-то внизу, а грузовые краны почему-то стоят кучей на горе, как будто бы стадо жирафов. Об этом я и спросил, когда нашел бригадира грузчиков, которые там работали. Он мне рассказал, что Дудинский порт – это единственный порт в мире, который при таянии льда, во время половодья затапливается водой и льдом, который сносит всё, что там находится. Поэтому краны заблаговременно отправляют наверх. А потом, когда лед сходит, начинают ремонтировать пути и ставить краны на свои рабочие места».

Дудинский морской порт

Дудинский морской порт

Материал, написанный Федуловым, главному редактору понравился и журналиста приняли в штат газеты, а на следующий день отправили в Хатангу в качестве собственного корреспондента на долгие 30 лет.

Почти край мира

«Хатанга меня просто поразила, но не совсем приятно. Домики – маленькие, в основном одноэтажные, разбросаны были по посёлку. От аэропорта налево и направо. Как я потом узнал, улица была практически только одна – Советская, где эти избушки более или менее упорядоченно стояли. Когда я вышел из здания аэропорта, Хатанга мне показалась древней. Она такой и была, в принципе, хотя считалась районным центром».

Хатанга, 1972 г.

В Хатанге Валерию Федулову выделили рабочее место в здании, где располагались райком партии, райком комсомола и отдел образования. Кстати, хатангский отдел образования до сих пор находится в этом небольшом двухэтажном домике в центре села.

«Помня наставление редактора Александра Паращука, чтобы я ни в коем случае не стал слугой районных властей, а был критически настроен ко всем ситуациям. Я, конечно, долго там не засиделся. Больше всего мне нравилось работать у себя дома. Там у меня был телефон, а в то время связь была через телефонисток. Когда мне нужен был руководитель какой-нибудь организации или предприятия, я звонил ему, а телефонистка говорила: “Его нет на месте, он ушёл, я вам сейчас его разыщу и соединю”. То есть это было очень удобно».

Поселили Валерия Михайловича тоже в центре, в многоквартирном доме. Правда он был деревянным и с угольной печью на кухне.

«Печка стояла с дымоходом. Как я впоследствии узнал, другие жильцы свои печки убрали, потому что они занимали половину кухни. И только наша стояла. Отопление было сделано центральное из котельной. Но как потом выяснилось, оно было настолько слабым, что тепло было еле заметно. И главное, что в квартире не было мебели. Только две железные кровати. Остальную мебель заменяли ящики. В зависимости от того, как их поставить, они были столом, стулом или даже шкафом. Так я и жил, пока не наступило лето и не приехала моя семья».

Хатанга, 1980-ые гг.

Хатанга, 1980-ые гг.

В первую очередь Валерий Михайлович познакомился с руководителями хатангских организаций и предприятий. Писал очерки о культурной жизни района, о работниках передвижной механизированной колонны, которые занимались строительством в Хатанге и посёлках, о сотрудниках геологоразведочной экспедиции. А летом начал выезжать за пределы села.

«Честно говоря, страшно было куда-то ехать зимой, ведь передвижение было только самолетами АН-2 или вертолётами, а погоды часто не было. Март, апрель, май – уже весна по календарю, но часто пуржило. Так что я первые свои выезды начал, когда река освободилась ото льда».

Кстати, ледоход на реке Хатанга стал ещё одним сильным впечатлением для Валерия Михайловича.

«Ночью я спал и где-то под утро услышал грохот, почти как военная канонада. Я быстро оделся, выскочил, а там на берегу уже люди стояли, хотя было совсем раннее утро. А по реке шёл лед. Это было необыкновенное и впечатляюще зрелище, потому что эти льдины налезали одна на другую, громыхали и расползались даже по берегу. Слава Богу, Хатанга находится на горе».

Северные истории

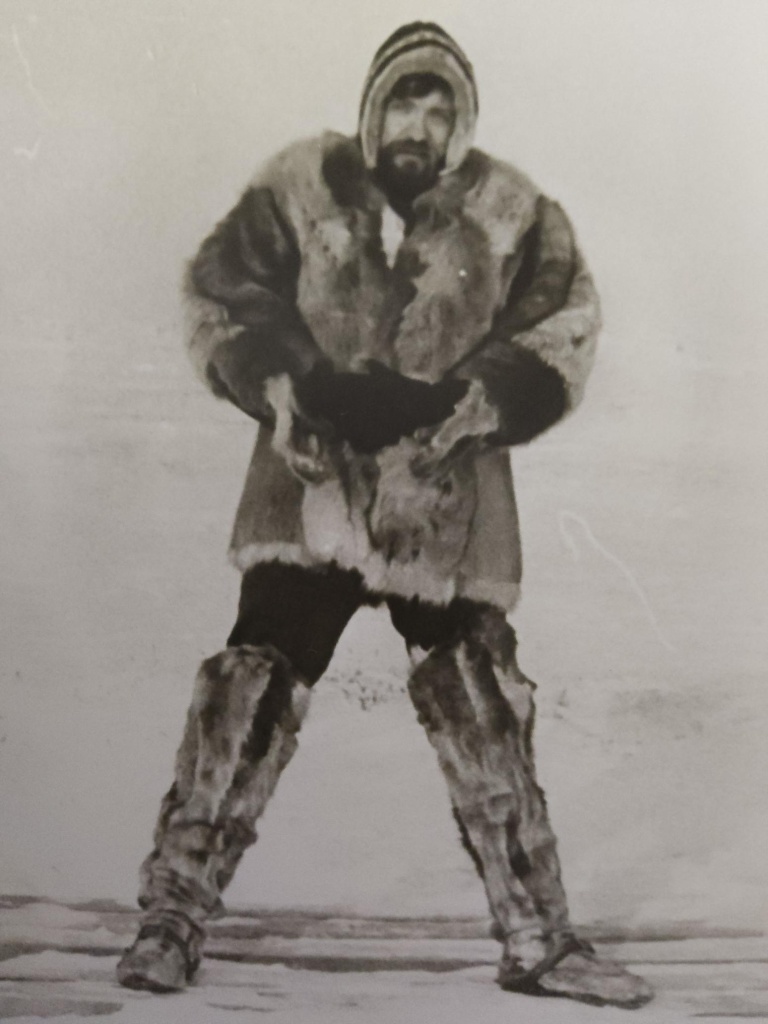

В.М. Федулов

В.М. ФедуловВпервые в тундру Федулов попал с начальником геологоразведочной экспедиции Михаилом Мартышкиным – тот возил его на вездеходе по точкам, на которых геологи проводили изыскания. Там же журналист знакомился с охотниками, которые жили на своих угодьях.

«Мы встретили там старушку. Она была охотницей. Для меня это было поразительно. Охотились там, в основном, расставляя капканы на звериных тропах. А ружья были больше для защиты. И она вышла, и когда увидела наш вездеход, то начала говорить начальнику: “Ой, какая хорошая машина! Я уже старая, пешком ходить не могу. Я куплю у тебя эту машину”. Не знаю, серьезно она говорила или в шутку. Мартышкин сказал, что у неё денег не хватит. Она говорит: “Как не хватит?”. И вытащила мешок. У неё был полный мешок каких-то ассигнаций. Я не разглядел, но там, по-моему, были даже царские деньги, может быть, какие-то еще. В общем, целый мешок денег. Но мы у неё попили чай и уехали. И я жалею, что я потом не смог сделать из этого материал».

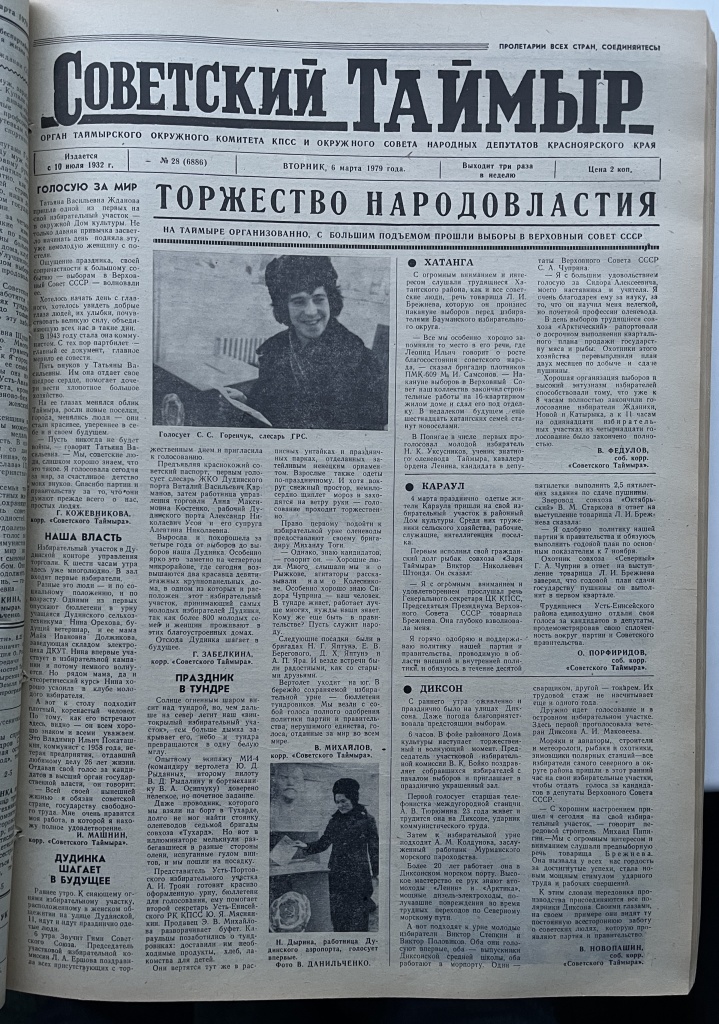

Газета «Советский Таймыр», 1979 г.

Газета «Советский Таймыр», 1979 г.

Писал Валерий Михайлович не только о достижениях северян, но и об их проблемах. Однажды благодаря его статье удалось переселить жителей домов, которые каждую весну затапливало талой водой.

«Там были домики, в которых люди жили. И в первых этажах у них стояла вода. Чтобы войти туда, приходилось использовать доски в качестве мостков. Люди в свои квартиры пробирались по этим мосткам. Я спросил, как можно так жить? И мне жильцы начали жаловаться, говорить, что каждую весну у них на первом этаже все квартиры затапливает. Ну и я, конечно, с пылу с жару написал об этом материал. Написал и сразу отправил в газету. Он вышел. Естественно, на следующий день после того, как газета попала в Хатангу, меня вызвал секретарь райкома и спросил, почему я не посоветовался с ними? Говорит: “Мы знаем, что там такая беда, мы там уже и ограждение строили, чтобы вода не попадала в дома, и дамбы. Но переселить людей нет возможности, нет жилого фонда свободного”. Я говорю: “Всё равно, а как людям жить?”. Короче говоря, не сразу это случилось, но где-то через год или чуть больше местная строительная организация построила новые домики, и этих людей переселили».

«Журналист меняет профессию»

Ради того, чтобы собрать материал для своих статей Валерию Михайловичу часто приходилось менять профессию в буквальном смысле слова. Так он на лето периодически устраивался на суда матросом или подсобным рабочим, чтобы попасть в отдалённые посёлки.

«Мне очень долго отказывали, объясняя, что если они поедут, то им лучше взять бочку бензина или несколько мешков комбикорма, чем лишнего человека возить. Буквально в первую навигацию, в первое лето, я устроился на гидрографическое судно. Меня взяли туда рабочим. Там был капитан, помощник капитана, боцман, два матроса и двое рабочих. Гидрографы самые первые весной отправлялись вверх по реке, чтобы её, как они говорили, обставить знаками, потому что с каждым годом, после ледохода и весеннего половодья река меняла русло».

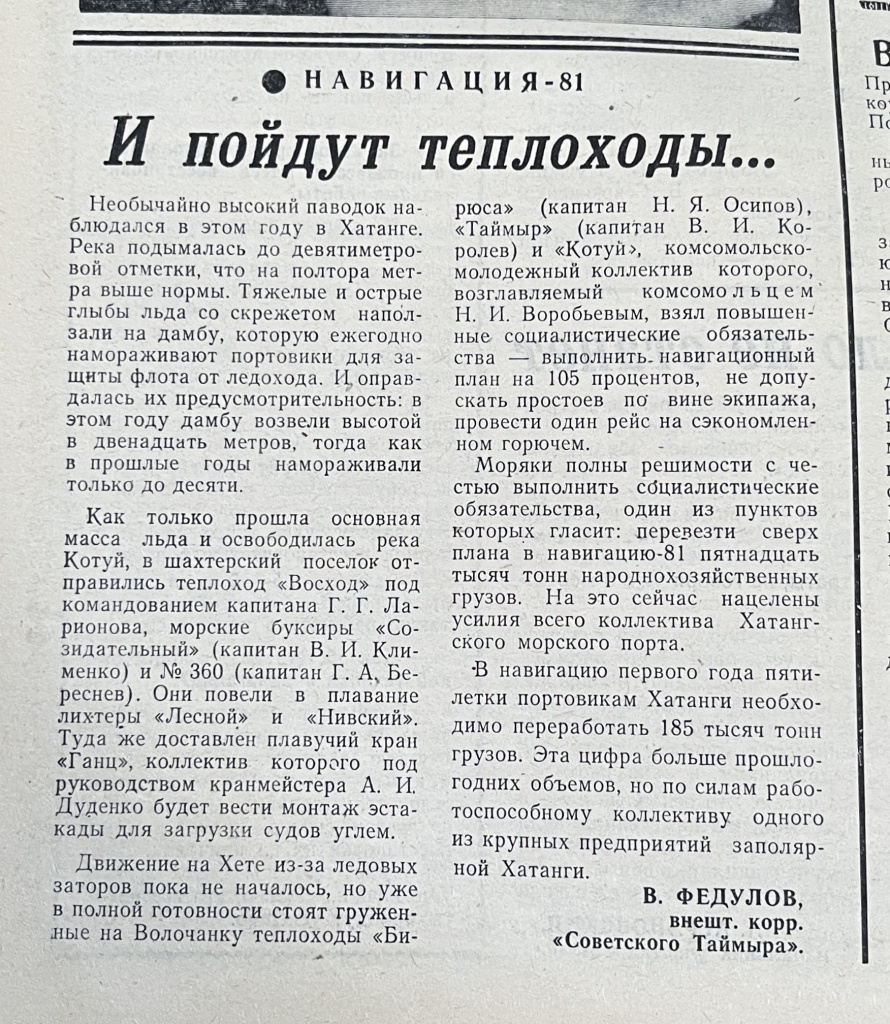

Статья В.М. Федулова о навигации в газете «Советский Таймыр», 1981 г.

Статья В.М. Федулова о навигации в газете «Советский Таймыр», 1981 г.

Река Хатанга не очень глубокая, поэтому морские суда, которые ходят по Северному морскому пути, не могут зайти в неё, чтобы разгрузиться. Перевалка грузов проходит в Хатангском заливе моря Лаптевых. Там продукты и остальные товары перегружают на суда Хатангского морского порта, которые имеют более низкую осадку и развозят грузы дальше по населённым пунктам. На таких судах Федулов тоже работал. И пока они разгружались в посёлках, он ненадолго превращался обратно в журналиста.

«Судно стояло несколько дней, и за это время я мог побегать по посёлку, поговорить с людьми, встретиться, узнать что-то. Но информации было мало, потому что в поселке и народу оставалось очень мало. Когда приходило лето, многие уходили далеко на рыбалку. Оленеводы уходили. Так что в поселке я всю информацию собирал за один раз. Во второй рейс я там не мог уже ничего нового узнать. Но все-таки я узнал посёлки, какие они сами по себе. Выглядят они одинаково».

Расцвет и упадок Севера

В.М. Федулов

В.М. Федулов

В то время в каждом посёлке были совхозы, которые дотировались государством. На территории района было несколько звероферм, где разводили чёрно-бурых лисиц и голубых песцов. В самой Хатанге держали коров – у местных жителей каждый день было свежее молоко. Был свой рыбозавод.

«Это кумжа, это красная рыба. Она в озерах водилась в огромном количестве. Когда летом вода спадала, то многие озера оказывались отрезанными от реки. И если там оставались какие-то рыбки, они плодились беспрепятственно. И рыбаки в этих озерах добывали промышленным образом рыбу. То есть снабжали не только Хатангу, но и Красноярский край».

Но в 90-ые годы всё это исчезло. Предприятия, фермы и совхозы закрылись – экономический кризис ударил и по Арктике.

«После перестройки, после всех этих ситуаций, конечно, все это коснулось и Севера. Получилось так, что в нашем банке не было наличных денег. И мы 2 – 2,5 года в Хатанге жили, не получая зарплаты. Все так жили. И вот исполком нашел прекрасный выход. Начали печатать талоны. На хлеб целый лист талонов напечатают, на масло, на продукты самые необходимые. Также на одежду, обувь и прочее. И эти талоны выдавались каждому жителю Хатангского района, в том числе и местному населению из посёлков. Давали на месяц определенное количество. Всё можно было покупать за талоны, потом бухгалтерия это обрабатывала».

С другой стороны, в 90-ые годы появился частный бизнес, который зарабатывал, в том числе, и в Арктике. Хатанга стала одним из перевалочных пунктов на маршруте, по которому туристов со всего мира возили на Северный полюс. Благодаря этому Валерию Федулову удалось написать репортаж с вершины Земли.

«Я полетел бесплатно. Была ледовая база, куда прилетали на самолете, там туристы пересаживались на вертолеты, и уже летели на Северный полюс. Стоит вертолет, а вокруг на 360 градусов один лед, белый чистый лед, больше ничего нет, ни кусочка берега. Немцы, которые с нами прилетели, на какой-то торос уселись, давай пить шампанское, – отмечать прилет. А португальцы, молодая пара, привезли с собой священника, чтобы на Северном полюсе их обвенчали».

Сила воли

Валерий Михайлович провёл на Крайнем Севере 30 лет. Он уехал из Хатанги только в 2008 году, когда стало садиться зрение, да и в целом здоровье уже не позволяло жить в экстремальных условиях. Но он всё равно считает годы, прожитые на Таймыре, лучшими в жизни. И всем советует хотя бы раз побывать в Арктике.

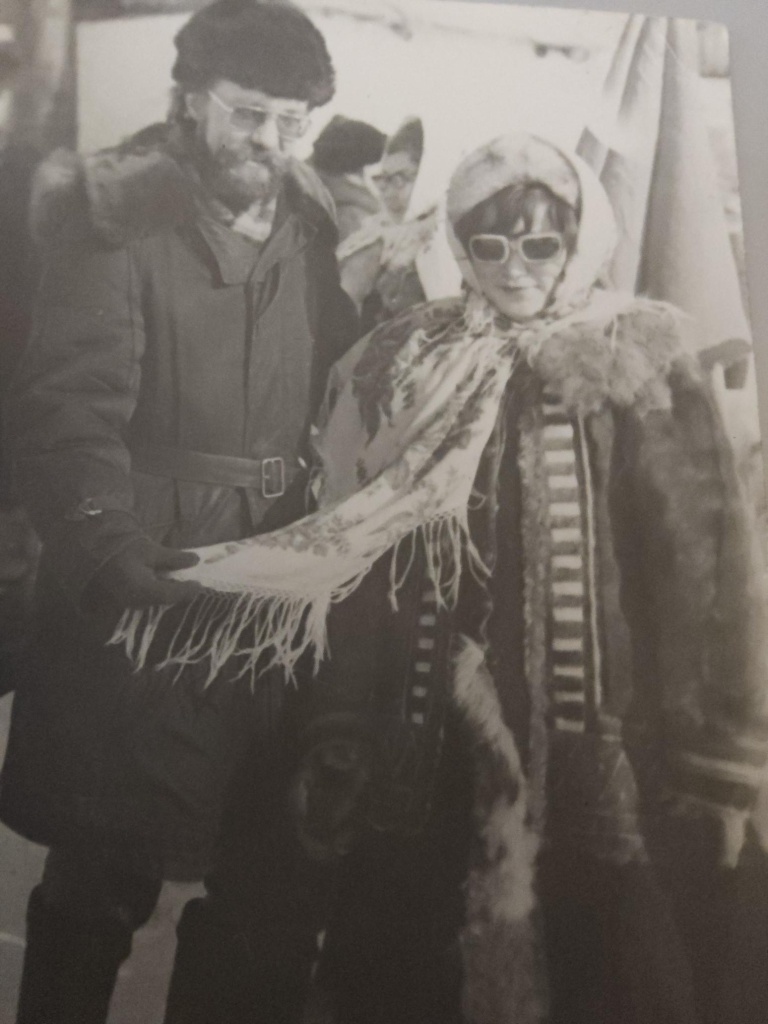

В.М. Федулов в Санкт-Петербурге, 2014 г.

В.М. Федулов в Санкт-Петербурге, 2014 г.

«Север – это край различных возможностей. Какая бы у тебя специальность не была, ты всегда на Севере пригодишься. Конечно, землю там не пашут. Но если у тебя специальность неподходящая, то ты тут же можешь научиться другой. Тебя возьмут, ты не останешься незамеченным. Страна возможностей – это Север. Ты там можешь свои способности развить в желаемом для тебя направлении».

О своей работе на Таймыре Валерий Федулов написал книгу, которая называется «Журналист на Севере». В ней он рассказывает свою биографию и различные интересные истории, участником которых он был в Арктике. Красной нитью через его повествование проходит мысль – для того, чтобы жить на Севере, нужно не бояться никакой работы и иметь сильный дух.

«Север не терпит хлюпиков или “больных”. Но не обычных больных, а тех, которые ноют: “Ай, я не могу здесь, мне тут холодно, мне тут плохо”. Вот таких вот. Севера бояться нельзя».

***

Максим Упиров, специально для GoArctic

Фото из архивов А. Машнина, А. Илларионовой, С. Борисова, В. Федулова и редакции газеты «Таймыр»