История покорения Северного Ледовитого океана в отечественной филателии – часть первая

К 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути

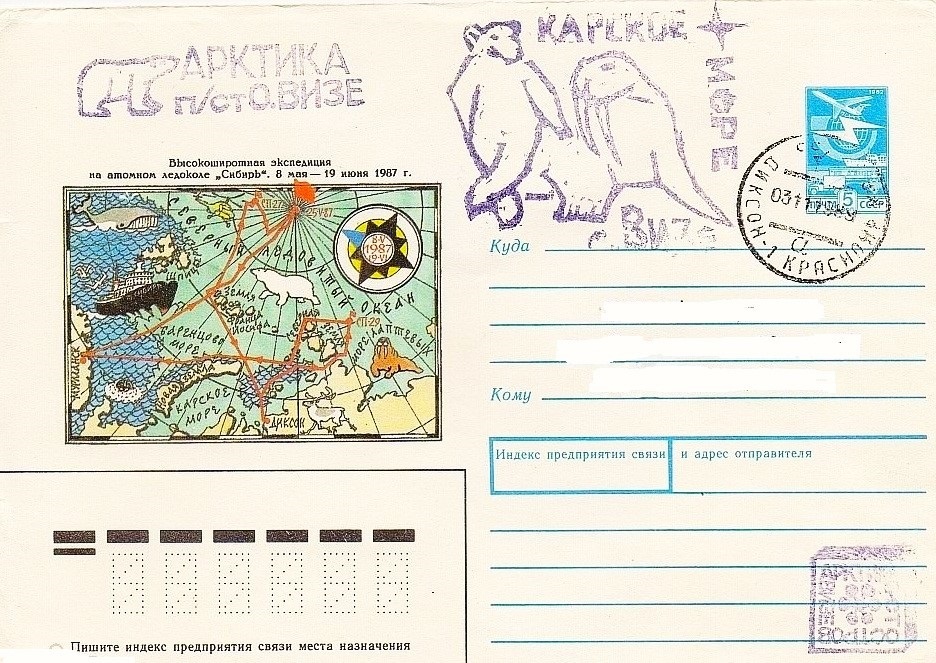

Конверт 1997 года, посвящённый Северному морскому пути. Фото из архива автора

В 2025 году исполняется 500 лет с начала российского освоения Северного морского пути, который проходит через Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря Северного Ледовитого океана.

Конверт Минсвязи СССР 1989 года с упоминанием морей Северного Ледовитого океана

Северный морской путь, Северный морской коридор, Севморпуть, СМП – кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. До начала XX века в западной литературе он обычно именовался как Северо-Восточный проход.

500-летний срок отсчитывается от первого упоминания русским дипломатом Дмитрием Герасимовым в 1525 году возможности практического использования Северного морского пути, то есть способа добраться из Европейской части в Китай через Северный Ледовитый океан. Хотя сам термин «Северный морской путь» появился значительно позже, и серьезно осваивать маршрут начали только в XX веке, именно эта дата – 1525 год – считается отправной точкой в изучении арктических вод для навигации.

Конверт Минсвязи СССР 1982 года, посвящённый 50-летию планомерного освоения СМП

Напомню, что 10 марта 2025 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути». Председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования этого большого события в истории Арктики назначен помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии России Н.П. Патрушев.

Сегодня мы постараемся проследить основные этапы освоения Россией Северного морского пути, отражённые в отечественной филателии – на почтовых марках, конвертах, карточках, открытках, штемпелях спецгашений... О некоторых из них я уже частично рассказывал или упоминал в предыдущих публикациях на портале GoArctic. Теперь – некий обобщающий итог этой поистине безграничной темы.

Поморы и посол Дмитрий Герасимов

История СПМ началась задолго до того, как он стал официальным проектом. Первыми осваивать арктические воды начали поморы еще в XI-XIII веках. Они строили кочи – парусно-гребные суда, способные проходить среди льдов, и отправлялись в походы за пушниной, рыбой, моржовой костью. Об устройстве этих плавсредств я уже рассказывал.

Поскольку у первых путешественников не было навигационных приборов и карт, они двигались в основном вдоль побережья по «забереге» – полосе чистой воды. Но порой пользовались и «голоменью» – открытым морем, морем северным, со льдами и жестокими ветрами. При попутном ветре на море маленькому деревянному кораблю с холщовыми парусами удавалось пройти до 200-250 км в сутки, то есть за короткую в северных широтах навигацию можно было совершать весьма длительные походы по студёным водам.

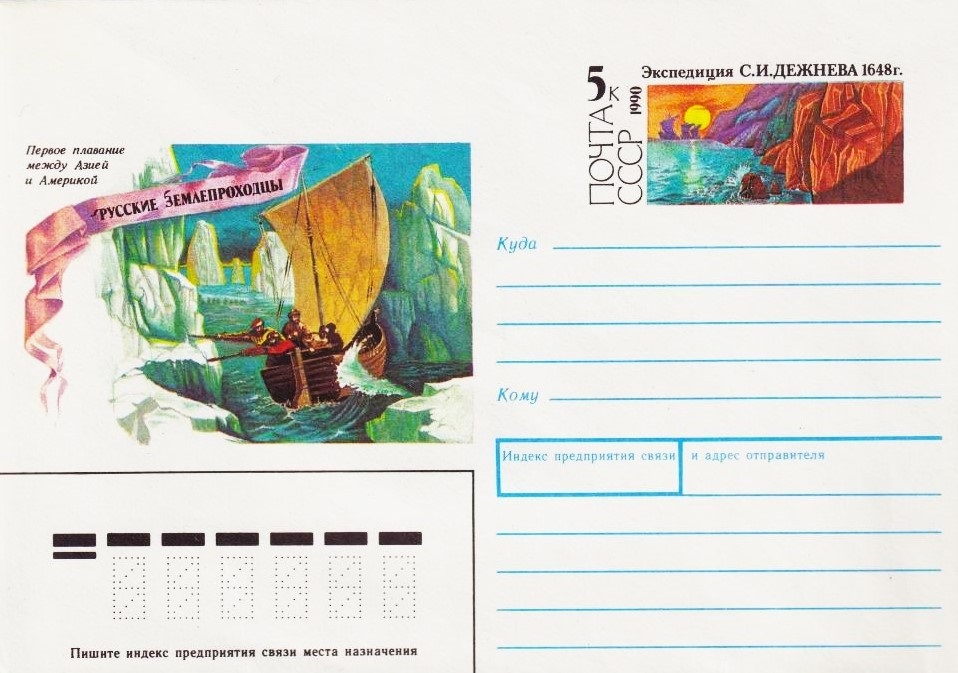

Конверт Минсвязи СССР 1990 года с изображением коча – древнего судна, которым пользовались в Арктике ещё поморы

Считается, что ещё в конце X – начале XI веков русские (прежде всего – новгородские) купцы и промысловики пушнины совершали походы через Белое, Баренцево и Карское моря, достигая Югры и даже добираясь до Обской губы.

Впервые публично о возможности практического использования Северо-Восточного прохода заявил в 1525 году русский дипломат, переводчик, книжник, учёный и богослов Дмитрий Герасимов (1465–1536), ссылаясь на сведения о плаваниях поморов. Произошло это во время правления Василия III, отца Ивана Грозного. В июне 1525 года Дмитрий Герасимов прибыл в Ватикан и был представлен папе Римскому. От своего и государева имени русский посол преподнес понтифику в дар собольи меха и портрет Василия III.

Марка Почты России 1996 года с изображением царя Василия III

Известный итальянский историк и географ Паоло Джовио (он же Павел Иовий Новокомский) после продолжительного общения охарактеризовал Дмитрия Герасимова как «человека опытного в делах государственных и особо сведущего в Священном Писании». «Посол Деметрий Эразмий» – так на латинский манер называли Герасимова в Италии – сыграл выдающуюся роль в сообщении европейской науке сведений о России. Географические знания всегда входили в его круг интересов – недаром П. Джовио называл Герасимова «русским Колумбом».

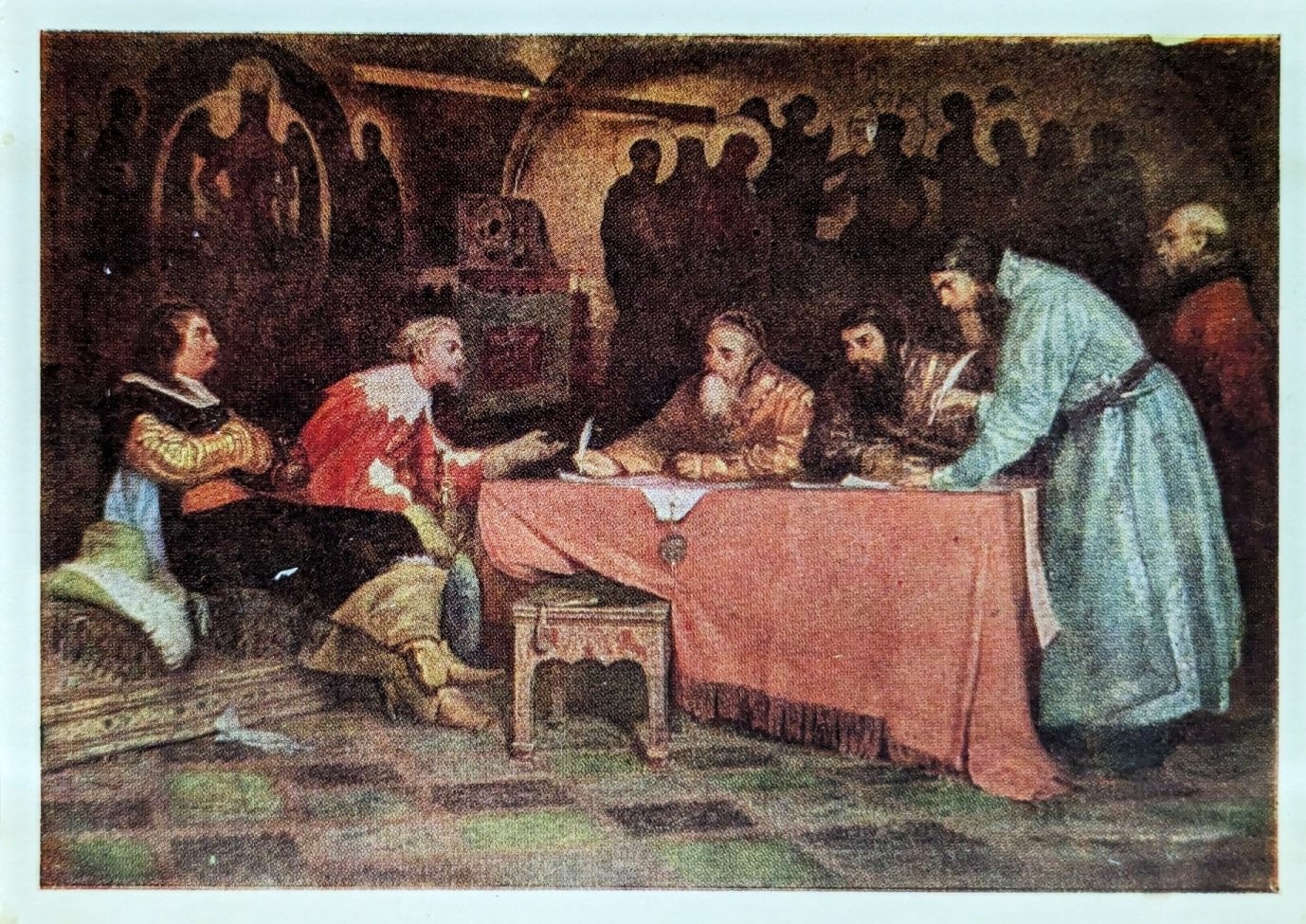

Почтовая открытка Изогиза 1963 года с изображением послов времён Василия III

На основе бесед с русским дипломатом П. Джовио составил описание Московии, содержащее множество географических и историко-культурных сведений, которое затем включил в свое сочинение «Посольство Василия Ивановича великого князя Московского к папе Клименту VII», изданное в Риме в 1525 году.

Паоло Джовио, основываясь на рассказах Дмитрия Герасимова, писал в этой книге, что: «…Никто не доходил до океана; знают только по слухам да ещё из баснословных по большей части рассказов купцов. Однако достаточно известно, что Двина, принимающая в себя бесчисленные реки, несётся в стремительном течении к северу, и что море там имеет такое огромное протяжение, что, по весьма достоверному предположению, держась правого берега, оттуда можно добраться на кораблях до границ Китая, если в промежутке не встретится какой-нибудь земли».

В этой же книге, как утверждают некоторые источники, был воспроизведен и чертёж будущего Северного морского пути. Этот чертёж, составленный Герасимовым (или с его слов), считается сейчас самой древней картой Северного Ледовитого океана. Гипотеза русского посла предвосхитила идею сквозного плавания по ледовым морям, осуществленную только в XX веке, а в Европе 500 лет назад возникла мысль о возможном существовании Северо-Восточного прохода.

Экспедиция Семёна Дежнёва

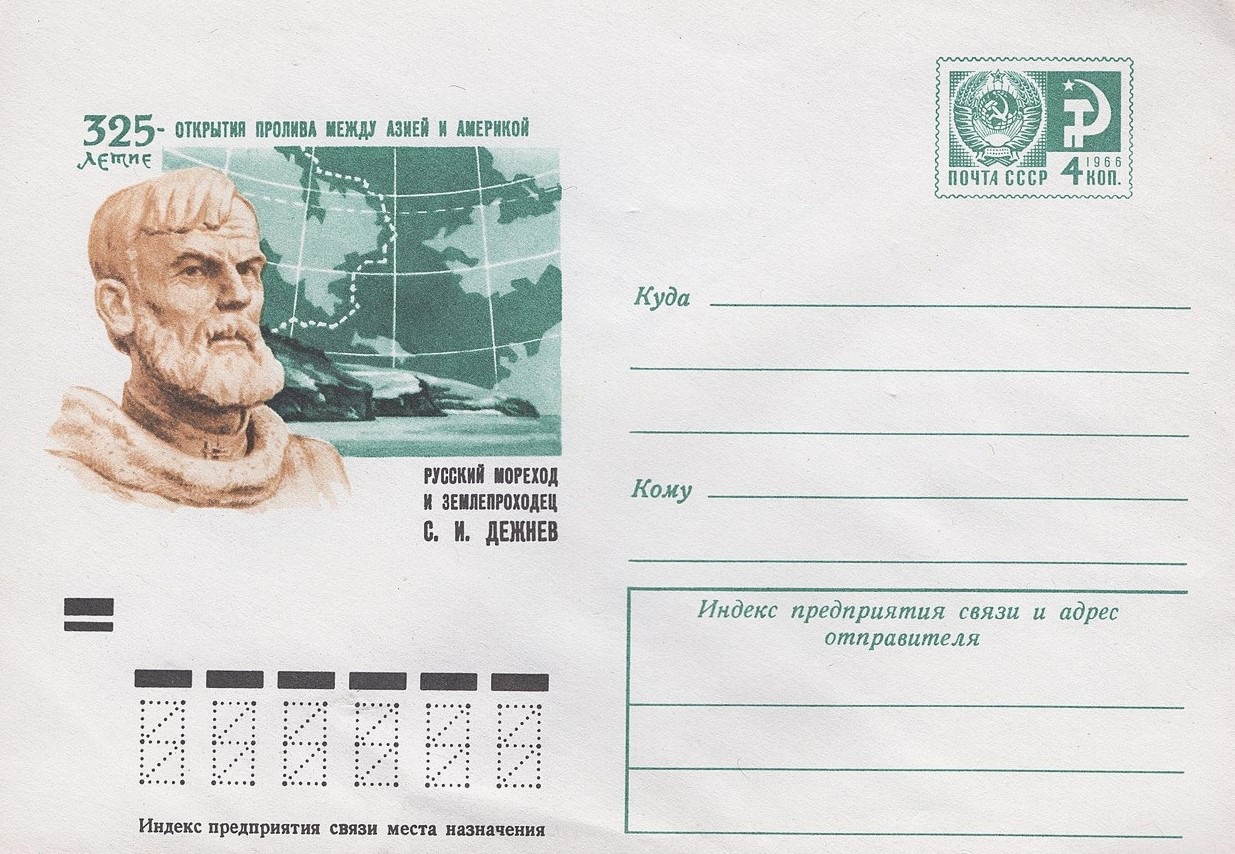

Эпоха покорения северных морей (документально подтверждённая) началась в середине XVI века, когда своё фантастическое открытие совершил казачий атаман Семён Иванович Дежнёв (1605–1673). В 1648 году он «сотоварищи» стал первым мореходом, кто прошёл Берингов пролив и доказал, что Америка и Азия разделены.

Марка Почты СССР 1948 года, посвящённая 300-летию открытия С.И. Дежнёвым пролива между Азией и Америкой

В 1973 году, к 325-летию открытия пролива, был выпущен художественный маркированный конверт Министерства связи СССР с портретом С. Дежнёва

20 июня 1648 года семь казацких кочей под управлением Семёна (Семейки) Дежнёва, Федота Попова и Герасима Анкудинова начали плавание от реки Колыма вокруг Чукотского полуострова на реку Анадырь. По пути четыре судна разбились о льды или пропали, но три оставшихся 20 сентября все-таки обогнули крайнюю восточную оконечность Азии. Дежнёв назвал ее «Большим каменным носом», а сейчас этот мыс назван его именем. Так был открыт пролив между Азией и Америкой, названный впоследствии Беринговым.

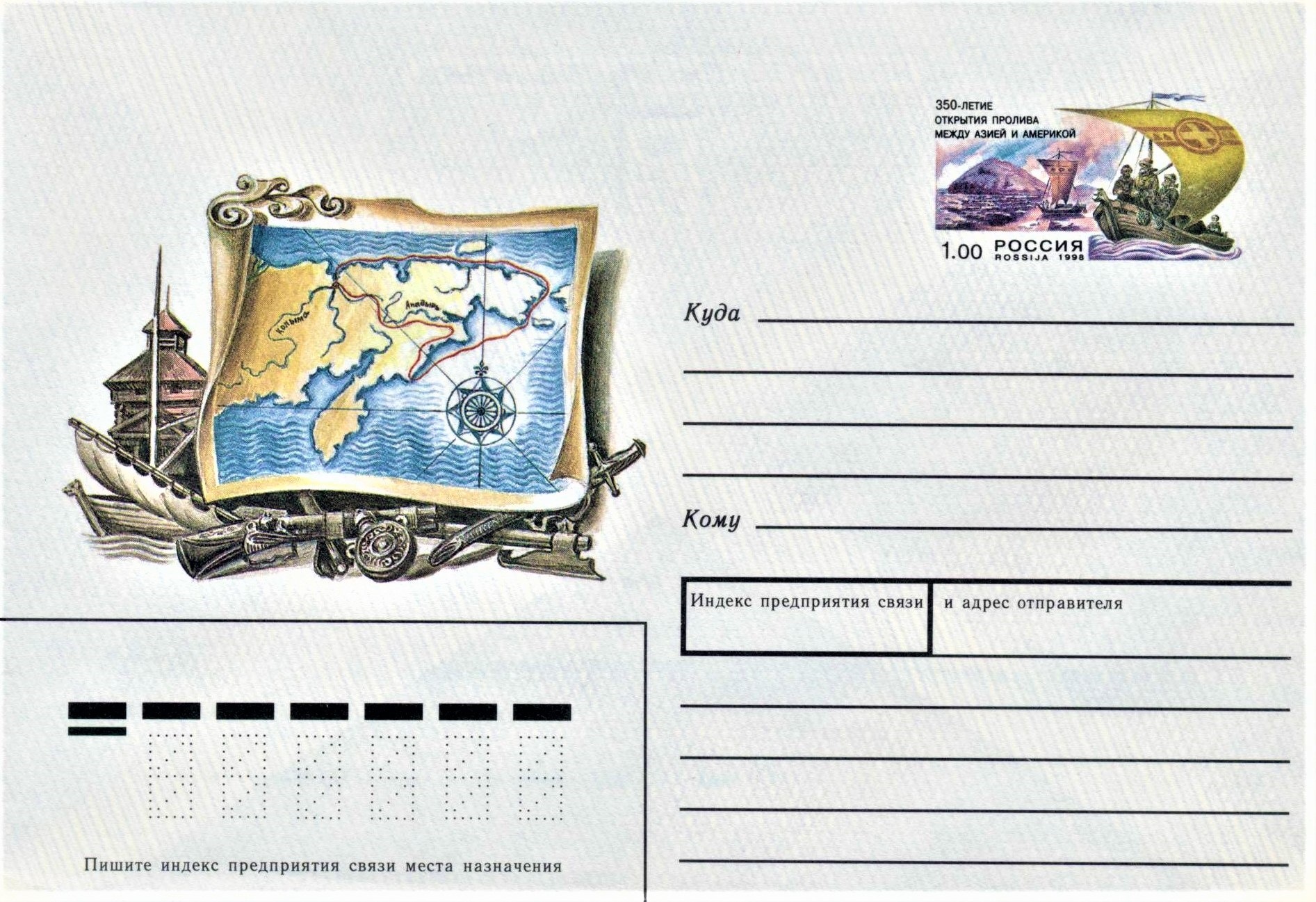

Конверт с оригинальной маркой Почты России 1998 года, посвящённый экспедиции С.И. Дежнёва

Этот момент можно назвать начальным для исследования Арктики и прокладывания новых морских путей.

Витус Беринг, Камчатская и Великая Северная экспедиции

Марки Почты СССР 1991 года, посвящённые 250-летию плавания Витуса Беринга и Алексея Чирикова

Окончательному прояснению вопроса о существовании пролива между Азией и Америкой послужила в 1733–1741 годах Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция офицера российского флота, капитан-командора Витуса Ивановича (Ионассена) Беринга (1681–1741). После экспедиции Беринга на «Святом Петре» (совместно с лейтенантом Алексеем Ильичем Чириковым (1703–1748), капитаном пакетбота «Святой Павел») пролив, названный впоследствии именем Витуса Беринга, а ранее открытый Дежнёвым, был нанесен на русские карты. Он стал продолжением будущего Северного морского пути уже в Беринговом море.

Марка Почты СССР 1957 года, на рисунке которой – портрет первооткрывателя Витуса Беринга, карта Берингова моря с маршрутом «Святого Петра» и сам пакетбот

В работе Великой Северной экспедиции, впервые комплексно и масштабно исследовавшей моря российской Арктики и руководимой вначале Витусом Берингом, в 1733–1743 годах принимали участие:

- двоюродные братья Дмитрий Яковлевич (1701–1771) и Харитон Прокофьевич (1700–1763) Лаптевы, открывшие море, названное позднее в их честь морем Лаптевых;

- начальник Западного отряда экспедиции, капитан Степан Гаврилович Малыгин (1702–1764), описавший побережье Северного Ледовитого океана от Печоры до Оби;

- офицер флота, мореплаватель, начальник Обско-Енисейского отряда Фёдор Алексеевич Минин (1709–1765);

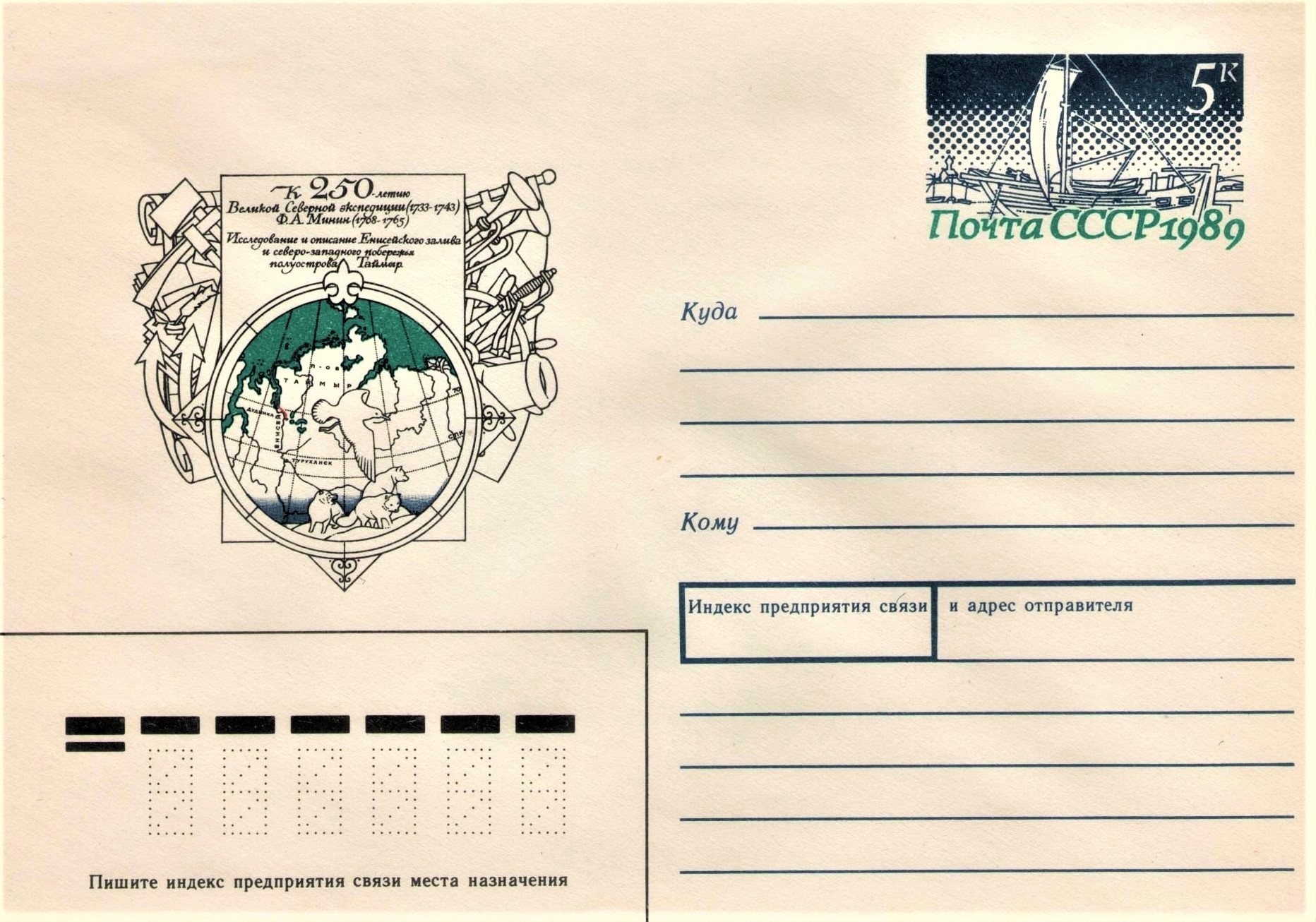

Конверт Минсвязи СССР 1989 года, посвящённый 250-летию Великой Северной экспедиции и Ф.А. Минину

- российские полярные мореплаватели и офицеры флота Семен Иванович Челюскин (1707–1764) и Василий Васильевич Прончищев (1702–1736).

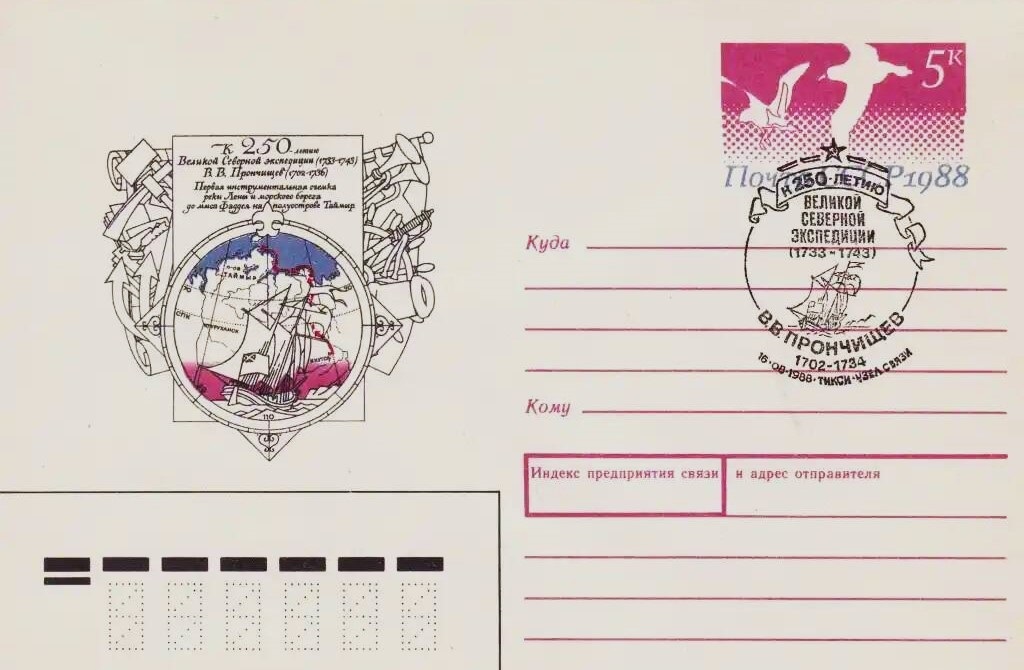

Конверт Минсвязи СССР 1988 года, посвящённый 250-летию Великой Северной экспедиции и В.В. Прончищеву

В ходе морских и пеших походов они нанесли на карту почти все русское побережье, моря и острова Ледовитого океана, изучали течения и льды.

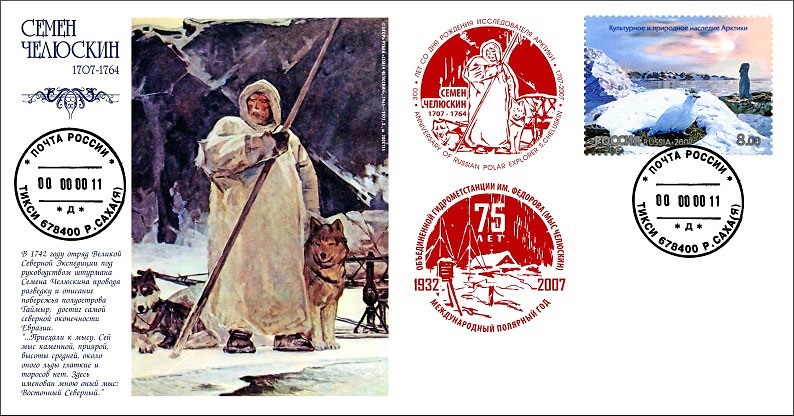

Конверт 2007 года, посвящённый Семёну Челюскину

Так, в 1741–1742 годах Семён Челюскин прошел и описал западное и северное побережье полуострова Таймыр и определил, где находится самая северная оконечность Евразии. Через столетие этот мыс был назван именем Челюскина.

Марка Почты СССР 1947 года в серии, посвящённой 100-летию Географического общества, с изображением портрета Ф.П. Литке и парусного брига «Новая Земля»

В 1821–1824 годах на парусном бриге «Новая Земля» русский мореплаватель, географ, будущий адмирал, президент Императорской Академии наук Фёдор Петрович Литке (1797–1882) в ходе ряда самостоятельных научных экспедиций описал западное побережье Новой Земли и Мурманское побережье, исследовал Баренцево и Белое моря. Эти исследования заложили основы для будущего освоения Северного морского пути и имели большое значение для дальнейшего развития судоходства по СМП.

Марка Почты России 1994 года, посвящённая экспедиции Ф.П. Литке 1821–1824 годов на Новую Землю, с его портретом и изображением легендарного брига

А на пороге был ХХ век с новыми морскими арктическими экспедициями…

***

Аркадий Романов, специально для GoArctic