Ледоколы судьбы Евгения Замятина

Для писателя-судостроителя ледокол – символ русской истории, национального характера и даже внешности

Б. Кустодиев, «Портрет Евгения Замятина». 1923 г.

«Ледокол – такая же специфически русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом беспощадной зимою – и, чтобы не быть тогда отрезанными от мира, приходится разбивать эти оковы. (…) Россия движется вперед странным, трудным путем, непохожим на движение других стран, ее путь – неровный, судорожный, она взбирается вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая».

Евгений Замятин «О моих женах, о ледоколах и о России»

Ссылка в Кемь и рождение стиля

Сын священника Евгений Иванович Замятин после окончания воронежской гимназии не стал продолжать дело отца. Как и многие поповичи на сломе эпох он родился с протестом в крови. Явный гуманитарий, автор лучших сочинения в классе, Замятин, по собственному признанию, «из упрямства» подался в «физики» – поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института Санкт-Петербурга.

В студенческой среде он быстро проникся идеями марксизма большевистского толка и даже стал членом боевой дружины Выборгского района. В 1905 году студент Замятин был арестован за антиправительственную деятельность и выслан к родителям в город Лебедянь Тамбовской области без права проживания в столице. Несмотря на запрет властей Замятин вернулся в Санкт-Петербург, где сумел не только продолжить учебу, защитить диплом, но даже получить должность преподавателя в Политехническом институте. Тогда же началась его литературная деятельность.

Впрочем, первые опубликованные рассказы внимание критиков не привлекли. Возможно, на этом литературные опыты Замятина и закончились бы, если бы не «помощь» охранного отделения. В 1911 году Замятина арестовали за нелегальное проживание и выслали в Лахту – поселение на севере Финского залива. Именно там, в глуши, оторванный от научной и революционной деятельности, Замятин написал повесть «Уездное», посвященную провинциальным нравам.

Это произведение заслужило положительные отзывы Максима Горького и особенно Алексея Ремизова, решившего даже, что за «странным» псевдонимом скрывается никто иной как Федор Сологуб. Тираж следующей повести «На куличках» был конфискован вскоре после выхода книги. В разгар Первой мировой войны властям не понравилась антивоенная направленность сочинения. Самого автора по приговору суда выслали на север – в Кемь.

Новая повесть Замятина «Алатырь» поразила Горького своей «жуткой реальностью» и, главное, самобытным стилем, который сам автор позднее связывал с «синтетизмом» – направлением в искусстве, где сочетается художественное творчество и научный подход, быт и фантасмагория, писатель и читатель. «Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты: только суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства… – изложил свое кредо Замятин в статье «О синтетизме». – Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова, — и им самим договоренное, дорисованное будет врезано в него несоизмеримо прочнее, врастет в него органически».

Вершиной замятинского синтетизма считается роман «Мы» (1920) – антиутопия, ставшая предтечей романов о тоталитарном технократическом обществе строителей «Интеграла», с уготованным для его граждан («нумеров») «математически безошибочным счастьем». Одной из реальных основ романа, как известно, была политика военного коммунизма, которая открыла глаза «большевику» Замятину на суть политических, социальных и этических преобразований диктатуры пролетариата.

Вторая основа романа критиками упоминается реже и связана с «механизированной» Англией, где Евгений Замятин пробыл в течение полутора лет – с марта 1916 по сентябрь 1917 года – в качестве представителя заказчика при строительстве нескольких ледоколов.

Причину, по которой выбор министерских чиновников пал на неблагонадежного, к тому же дважды ссыльного Замятина, биографы писателя видят не только в его высокой инженерной подготовке, но и в непосредственном участии в проектировании ледоколов. «Для "Святого Александра Невского" я делал аванпроект, – вспоминал Замятин, – и дальше ни один чертеж этого корабля не попадал в мастерскую, пока не был проверен и подписан: "Chief surveyor of Russian Icebreakers Building E. Zamiatin" (Главный инспектор строительства русских ледоколов Е. Замятин)».

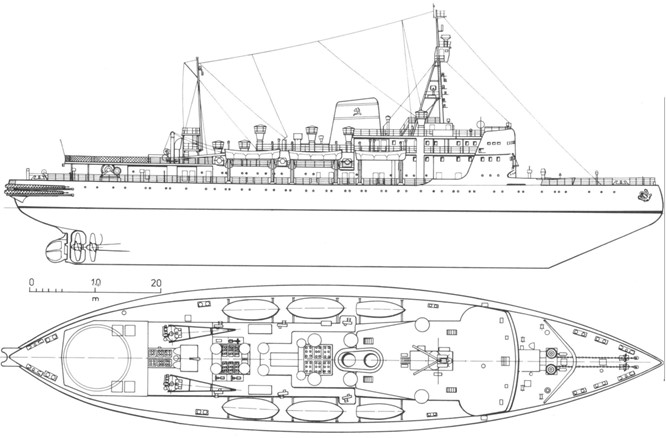

Чертеж модели ледокола «Красин». Источник: miniflot.ru

«Двоеженец»

Основной профессией Евгения Замятина, по крайней мере, до возвращения из Англии, оставалось судостроение. Инженерию он называл своей «технической женой», ей он, по собственному признанию, изменил с литературой и стал «двоеженцем», приводя в пример Антона Чехова, у которого «тоже было две жены: законная жена – медицина и незаконная – литература».

Для инженера-судостроителя Замятина ледокол – символ русской истории, национального характера и даже внешности.

«Люди, никогда не видевшие работы ледокола, обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому, должно быть, нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно; нос у него – русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим тяжелым носом ледокол вползает на лед, проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх и опять – вниз. Льдины бьют в борта, скрежещут, ломаются с пушечным треском. Через лед нужно пробиваться, как через вражеские окопы. Это – война, борьба, бой, к счастью, – не человека с человеком, а человека со стихией», – читаем в рассказе «О моих женах, о ледоколах и о России».

И далее: «Ледоколу нужны особенно крепкие ребра – "шпангоуты", особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно – нужны ледоколу, чтобы выдержать единоборство со льдом, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все же еще было бы мало: нужна особая хитрая увертливость, похожая на русскую "смекалку". Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке – вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо – и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль».

Столь объемное, проникновенное и даже любовное описание ледокола мог сделать только человек, не просто хорошо знакомый с конструкцией судна, но явно участвовавший в проектировании, монтаже и ходовых испытаниях в условиях Арктики.

Ледокол «Ленин», бывший «Святой Александр Невский». Источник: seomani.ru

Заказ на ледоколы

В России ледоколы не строили, только проектировали. Заказы размещали в Англии и в Германии. Самый большой ледокол «Ермак», построенный до революции, был в основном спроектирован вице-адмиралом С.О. Макаровым, героем Русско-японской войны.

Замятин привез в Англию заказ сразу на несколько ледоколов, которые после октябрьского переворота и стали основой советского ледокольного флота.

Самые большие ледоколы «Святой Александр Невский» и «Святогор» были переименованы в «Ленина» и «Красина», и именно под этими именами вошли в историю освоения Арктики.

«Пусть они построены за границей, пусть их пока только двенадцать, – писал Замятин в 1932 году, – но они делают свое дело: в мертвом, глухом, равнодушном льду – они пробивают дорогу от Европы к России. (…) Каждый из ледоколов делает совершенно то же самое трудное дело, какое так прославило "Красина". "Красину" только больше повезло, чем другим ледоколам: из-за Нобиле (спасение полярной экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году – ред.) за работой "Красина" следили миллионы глаз, имя "Красина" обошло весь мир. Другие ледоколы – то же, что "неизвестные солдаты" во время войны. Но разве дело "неизвестного солдата" меньше, чем известного? По-моему, даже больше: "неизвестный" не получает за свое дело платы звонкой монетой славы».

После революции в судьбе самого Евгения Замятина был период писательского успеха, активной работы в Правлении Российского союза писателей, однако после выхода романа «Мы» за границей, в котором советские цензоры усмотрели памфлет на коммунистическое общество будущего, во властных кабинетах было решено включить Замятина в список на высылку из Советской России. По какой-то причине места на «философском пароходе» в 1922 году Замятину не нашлось. Возможно, этому помешал арест и месячное заключение в тюрьме ГПУ, из которой писателю удалось выбраться только благодаря стараниям его друзей.

Литературно плодовитые 20-е годы закончились для Замятина идеологической травлей, приостановкой печати четвертого тома собрания сочинений, его выходом из Союза писателей и обращением к Сталину за разрешением выезда за границу. Ходатайство Горького позволило добиться положительного решения. В 1931 году писатель, не порывая с советским гражданством, покинул родину. Как оказалось, навсегда. Евгений Замятин скончался от сердечного приступа 10 марта 1937 года, похоронен на парижском кладбище Тье.

Ледокол «Святогор», после 1917 года и поныне – «Красин»

Судьба «Красина»

Из всех ледоколов, к строительству которых Евгений Замятин приложил руку, «Красин» по праву считается самым удачным и успешным. Помимо спасения экспедиции дирижабля «Италия» в 1929 году, «Красин» на обратном пути из Арктики сумел эвакуировать пассажиров получившего пробоину германского судна «Монте Сервантес», за что был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны ледокол сражался в составе Тихоокеанского флота. После войны, вплоть до 1971 года, участвовал в проводке судов по трассе Севморпути, после чего еще почти 20 лет проработал в системе Министерства геологии СССР в арктических регионах нашей страны.

В 2004 году «Красин» был передан на баланс Музея Мирового океана Министерства культуры РФ. С 1996 года бывший «Святогор» пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. В конце марта 2017 на «Красине» отметили 100-летие со дня подъема Андреевского флага на его борту.

***

Михаил Умнов, специально для GoArctic