Миссионеры в Арктике: школы, вера и языки

Сегодня миссионерское наследие обычно воспринимается неоднозначно, хотя…

Статуя Ханса Эгеде в Нууке. Фото: Svickova. Источник: commons.wikimedia.org

Миссионеры столетиями связывали коренных народов Арктики и европейские державы. Через религию и школы они вводили новые формы образования и письменности, фиксировали языки и предания, помогали в лечении, но местами разрушительно влияли на традиционные верования и подчиняли местные общины колониальной системе. Их деятельность в Гренландии, Канаде и на Аляске имела разные формы, но причины и мотивы были схожими.

Для государств миссии были инструментом закрепления власти на слабо освоенных территориях. Для церквей – возможностью расширить своё влияние и доказать свою значимость перед политическими элитами. Для самих миссионеров – сочетанием искренней веры, желания помочь и стремления обрести роль и авторитет там, где не существовало привычных институтов.

Гренландия: от Эгеде к моравским братьям

Начало масштабной христианизации Гренландии связано с пастором Хансом Пуулсеном Эгеде, уроженцем Норвегии. Он видел свою миссию в поиске потомков средневековых норвежцев и «возврате их в лоно христианской церкви». Поддержку экспедиции обеспечила датская корона. Для Копенгагена миссия означала не столько духовную заботу, сколько геополитическое присутствие в регионе, к которому усиливался интерес других держав.

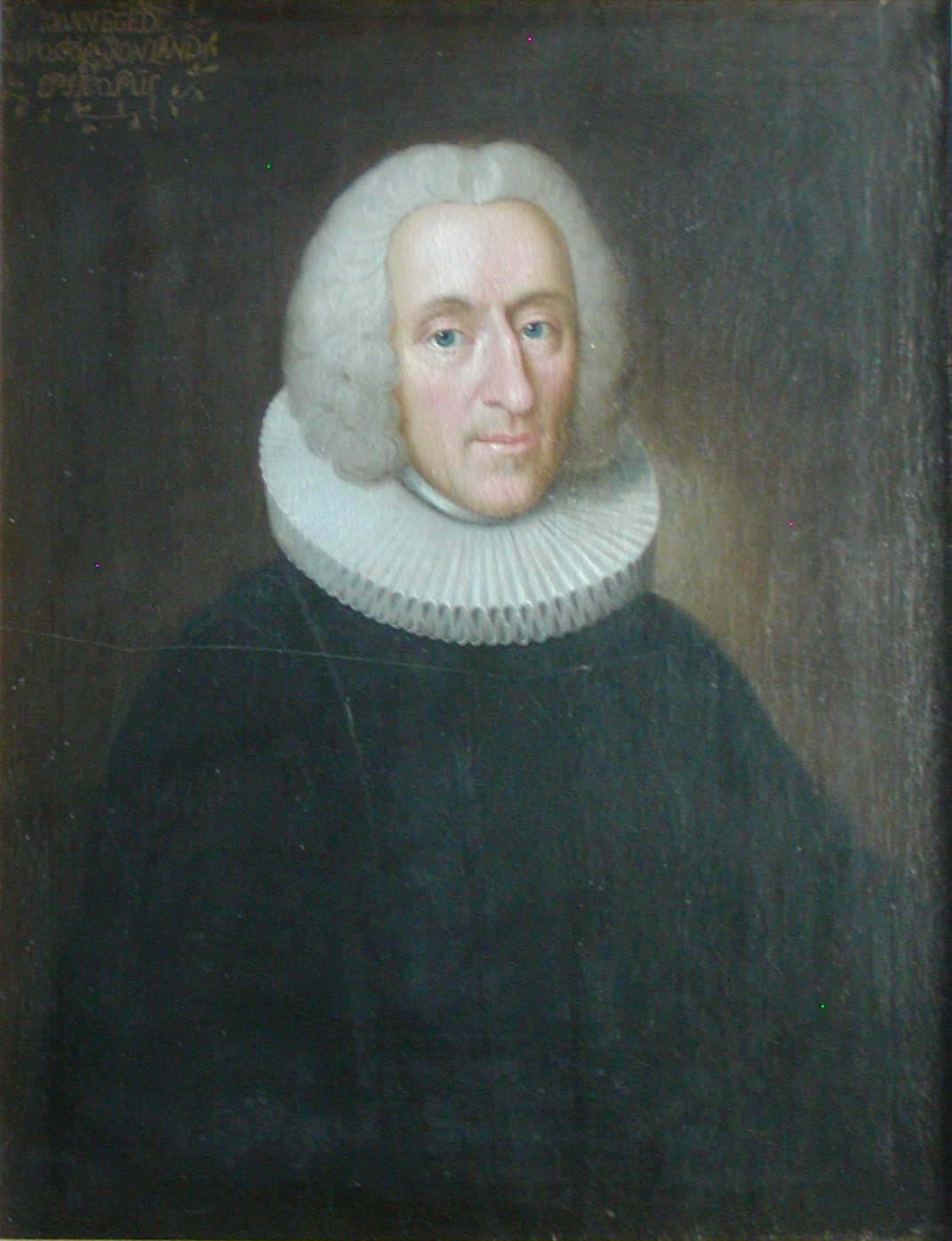

Ханс Пуулсен Эгеде. Автор портрета: Johan Hörner. Источник: commons.wikimedia.org

В 1721 году Эгеде основал колонию Готхоб (сегодня Нуук – столица Гренландии и её самый населённый город) и открыл школу для детей. Миссионер и его последовали первым делом занялись переводом литературы на местные языки, активно привлекая для этого коренное население. Адаптированные тексты распространялись в местных сообществах и использовались в школах, знакомя местных жителей Гренландии со знаниями и культурой европейских народов.

Через десять лет на остров прибыли моравские (или чешские) братья – лютеранское движение из Центральной Европы, которое считало миссионерство главным долгом христианина. Экспедиции религиозного сообщества проходили под эгидой Королевского датского миссионерского колледжа. Моравские миссии открывали церкви, школы, строили целые мастерские, где местных инуитов учили новым видам деятельности. В таком русле христианизация Гренландии продлилась два века.

_Greenland._The_Herrnhut_mission_station_Uummannaq_at_the_bay_of_Nuuk_(11727305740).jpg)

Гренландия. Миссионерская станция Хернхут Уумманнак. Фото: Th. N. Krabbe. Источник: commons.wikimedia.org

В 20-м веке миссионерская деятельность начала сходить на «нет». В 1900-х годах стали закрываться представительства моравских братьев. После Второй мировой войны Дания официально упразднила колониальный статус острова, и церковь стала частью государственной системы образования и здравоохранения. Сегодня здания моравских миссий охраняются как культурное наследие, а их архивы используются исследователями. Интересно, что многие современные проекты по возрождению языка и культуры опираются на грамматики и словари, созданные именно миссионерами 18-19-х веков.

Канада: письменность и индейские школы-интернаты

История миссионерства в северной Канаде началась с моравских братьев, прибывших на североамериканский континент в середине 19-го века. Алгоритм из работы был аналогичен гренландскому сценарию – открытие школ и культурных центров, обучение местного населения европейскому быту и порядкам. Экспедициям помогала Англия, заинтересованная в «своих людях» на отдалённом континенте.

В начале 20-го века правительство тогда ещё колониальной Канады взялось за интеграцию северных территорий, в том числе через религию. И для этих задач нашёлся подходящий кандидат – англиканский священник Эдмунд Джеймс Пек, получивший среди интуитов прозвище Укаммак (тот, кто хорошо говорит).

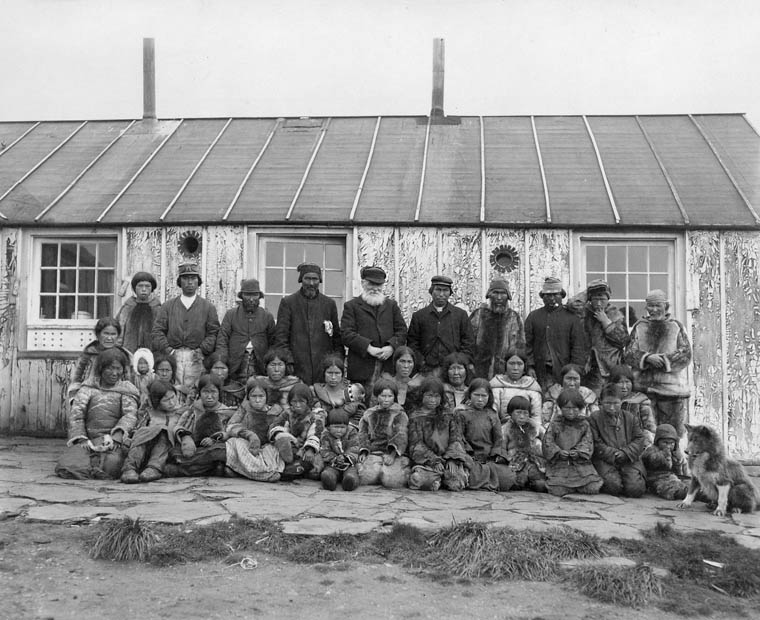

Эдмунт Пек и инуитское сообщество. Источник: data2.collectionscanada.gc.ca

Пек смог адаптировать слоговую письменность для инуктитута. Уже к 1910-м годам многие инуиты Баффиновой Земли умели читать и писать. Для миссионера это был способ донести Библию, а для страны – средство административного контроля и включения инуитов в канадскую систему. Вскоре канадское правительство взяло под свой контроль и моравских миссионеров.

Со временем открытые моравские школы превратились в индейские школы-интернаты, предназначенные для обучения и воспитания детей коренных народов Канады в духе европейско-канадской культуры. Формально образовательные заведения управлялись христианскими миссионерами, но правительство активно поддерживало их, проводя тем самым политику ассимиляции.

Во второй половине 20-го века все миссионерские школы постепенно перешли под контроль государства, а затем стали закрываться. Последняя федеральная индейская школа для инуитов закрылась в 1997 году. Сегодня миссионерское наследие воспринимается неоднозначно: с одной стороны, Пек и его последователи сохранили язык в письменной форме, с другой – индейские школы-интернаты губительно влияли на самобытную культуру коренных народов. В 2022 году Папа Римский Франциск во время визита в Канаду публично извинился за роль католической церкви в системе индейских школ и насильственной ассимиляции – символический акт, демонстрирующий хрупкость культуры арктических народностей.

Аляска: ассимиляция через язык

После продажи Аляски США в 1867 году государство фактически делегировало образовательную и культурную деятельность церквям. Протестантские и католические миссии получали поддержку федеральных властей, которые считали, что через школы и церкви можно быстрее интегрировать коренные народы в американскую систему.

В 1886 году в Нуниваке, острове в Беринговом море, появилась миссия Конгрегационалистской церкви, которая в последующем расширит своё влияние вглубь континента. При церквях открывались школы со строгими «колониальными» правилами: в учебных заведениях внедрялось правило «только английский язык», а за использование родной речи детей наказывали.

Школа католической Конгрегации Святого Креста на Аляске. Источник: digitalcollections.lib.washington.edu

После того как в 1959 году Аляска стала штатом США, школы и больницы постепенно перешли в ведение государственных структур. Многие протестантские миссии закрылись, а католические приходы стали частью обычной епархиальной сети.

Тем не менее в некоторых отдалённых сёлах до сих пор действуют миссионерские церкви, выполняя функции культурных центров. Современные миссионеры не стремятся ассимилировать коренных жителей, но продолжают заниматься образовательными и социальными программами: например, участвуют в курсах по возрождению юпикского и алеутского языков, используя старые тексты и словари 19-го века.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic