Полярная эпопея художника Фёдора Решетникова в филателии и филокартии – часть первая

Публичная творческая биография автора всем известных картин «Прибыл на каникулы» и «Опять двойка!» начиналась в арктических экспедициях на пароходах «Сибиряков» и «Челюскин». 28 июля – день рождения народного художника СССР.

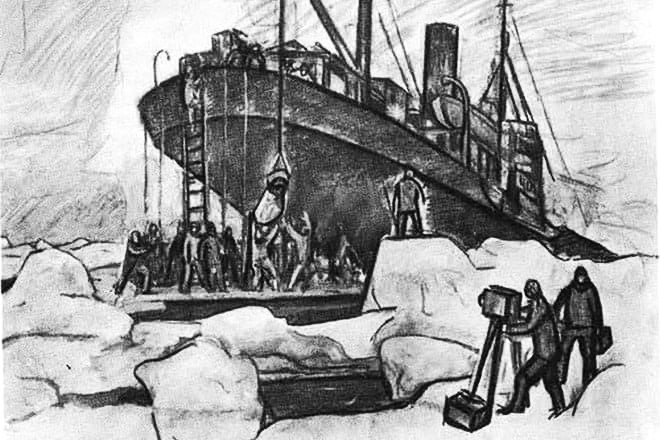

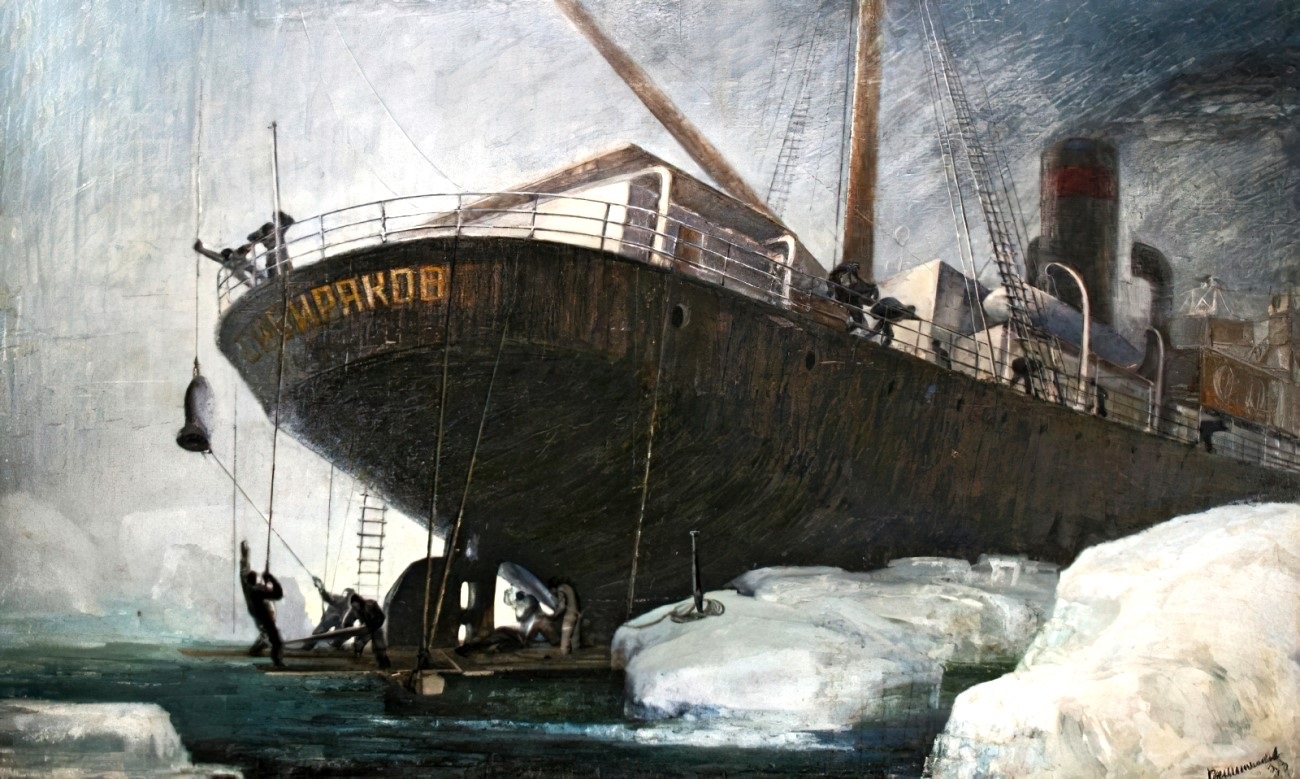

Художник Ф.П. Решетников. Ремонт «Сибирякова». Репортерская зарисовка. 1932 год. Фото из архива автора

Выдающийся советский живописец, график, скульптор, народный художник СССР, лауреат двух Сталинских (ныне – Государственных) премий, действительный член и вице-президент Академии художеств СССР, кавалер высоких государственных наград Фёдор Павлович Решетников (1906–1988) широкой публике известен прежде всего своими знаменитыми работами «Прибыл на каникулы» и «Опять двойка!».

Маркированная почтовая карточка Минсвязи СССР 1953 года с репродукцией картины художника Ф.П. Решетникова «Прибыл на каникулы»

Репродукции этих картин в своё время, побив все рекорды, разошлись по стране многомиллионными тиражами в школьных учебниках, на почтовых открытках и настенных календарях. Люди старшего поколения (и не только они) прекрасно их помнят.

Маркированная почтовая карточка Минсвязи СССР 1954 года с репродукцией картины художника Ф.П. Решетникова «Опять двойка!»

К сожалению, с арктической темой в творчестве мастера большинство знакомо весьма поверхностно или совсем не знакомо. А ведь полярный (пусть и сравнительно короткий) период жизни стал знаковым для художника, во многом определившим его путь в искусстве. Не случайно к этой теме он возвращался и сорок лет спустя, воплотив её в серьёзных живописных работах.

Сегодня я попытаюсь рассказать об этом сквозь призму филателии и филокартии – с помощью почтовых марок, конвертов, карточек, открыток...

Из семьи иконописца – во ВХУТЕИН

Фёдор Решетников родился 15 (28) июля 1906 года в селе Сурско-Литовское (ныне – на территории Днепропетровской области Украины) в семье иконописца. Глядя на то, как отец трудится над иконами, старший брат Фёдора Василий поступил в Киевское художественное училище. Однако окончить учебное заведение ему не удалось, поскольку после смерти в 1909 году обоих родителей юноша взял на себя обязанности по воспитанию и содержанию двух младших братьев.

Чтобы заработать, Василий расписывал церкви и храмы, а в свободное время, по подобию отца, писал лики святых. Еще совсем маленький Федя, которому очень нравилось всё, что было связано с процессом рисования, старался помочь старшему брату: растирал краски, готовил холсты, мыл кисти...

Затем жизнь побросала его по разным городам и весям. Из-за нехватки денег подросший Фёдор не стеснялся любой работы: он руководил музыкальным хором, был плотником, проделал путь от сапожника и маляра до шахтёра, актера и спортивного комментатора. Позднее судьба привела его в клуб железнодорожников станции Гришино, где он стал работать художником.

Его творческие способности были столь очевидны, что Фёдора в 1928 году направили на рабфак искусств в саму Москву с целью получения в дальнейшем высшего образования. После окончания рабфака, в 1929 году, Решетников стал студентом графического факультета Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН), который был образован на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества (бывшего Строгановского) и затем не раз претерпевал реорганизации.

Конверт Почты России 2017 года с изображением МГХПА имени С.Г. Строганова, чьим предшественником был ВХУТЕИН

В те годы институт был колыбелью советского академического искусства. Педагогом Решетникова в период его обучения во ВХУТЕИНе (1929–1934) был будущий выдающийся русский и советский живописец, яркий представитель русского импрессионизма, создавший также целый ряд эталонных картин социалистического реализма, мастер книжной иллюстрации и портретист, народный художник СССР Сергей Васильевич Герасимов (1885–1964), у которого он учился живописи.

Марка Почты СССР 1985 года, посвящённый 100-летию со дня рождения С.В. Герасимова

Его учителем был и замечательный русский и советский художник, признанный мастер графики, один из основоположников советского политического плаката Дмитрий Стахиевич Орлов, работавший под творческим псевдонимом Моор (1883–1946), у которого Решетников постигал искусство графики.

Конверт Минсвязи СССР 1983 года, посвящённый 100-летию со дня рождения Д.С. Моора и его знаменитому плакату «Ты записался добровольцем?»

Во время учёбы во ВХУТЕИНе Фёдор не расставался с блокнотом, непрерывно создавая наброски, шаржи и карикатуры. Острый ум и искусная рука сделали его автором юмористических журналов «Безбожник» и «Крокодил». Талант репортера и дух искателя приключений определили удивительный поворот его судьбы.

Знакомство с Отто Юльевичем Шмидтом

Легендарный полярник Отто Юльевич Шмидт, без сомнения, был одним из главных героев своего времени. О его жизни и судьбе я уже писал подробно. Определяющую роль он сыграл и в судьбе 26-летнего студента ВХУТЕИНа, будущего художника Фёдора Решетникова, который, узнав в 1932 году о готовящейся экспедиции на ледокольном пароходе «А. Сибиряков» (ему предстояло впервые в истории мореплавания пройти по Северному морскому пути за одну навигацию), куда набирали комсомольцев, загорелся идеей стать полярником.

Марка Почты СССР 1966 года, посвящённая О.Ю. Шмидту

Вот как сам Фёдор Павлович описывал свою первую встречу с известным тогда уже всей стране путешественником и исследователем Отто Шмидтом:

«Женщина с ребенком вошла в вагон трамвая через переднюю площадку и попросила кого-то из близстоящих:

– Товарищ, передайте гривенник!

Монета поплыла по рукам. Высокий человек, стоявший спиной ко мне, обернулся и сказал:

– Товарищ, передайте...

Я обомлел. Это был он, Отто Юльевич Шмидт, человек с голубыми глазами и окладистой бородой, живой Шмидт, встречи с которым я так добивался. Я взял монету с такой медлительностью, будто не в силах был пошевельнуть рукой. Билет был передан по назначению. Шмидт снова обернулся. Я протиснулся немного вперед, вынул свой блокнот и начал незаметно набрасывать его профиль. На какой-то улице он сошел. Я за ним. Он идет размашистым шагом, а я бегом сбоку и зарисовываю его. Я шел за ним, пока он не скрылся в подъезде. Примчался домой и нарисовал карикатуру: Отто Юльевич шагает по земному шару, направляясь к Северному полюсу. Торопится. Один меридиан порвал, параллели всякие за ноги цепляются. Карикатурка получилась хорошая. Может, и не очень похожая, но смешная. Показал я ее своему другу Муханову, а он – Шмидту. Шмидту понравилась карикатура. Я ему потом подарил её. После этого и произошло знакомство...»

Ф. Решетников. О.Ю. Шмидт на подступах к Северному полюсу. Дружеский шарж. 1932 год

Поскольку Фёдор был достаточно ироничен и при этом был хорошим рисовальщиком, шарж получился графически точным и по-хорошему остроумным.

Правда, несмотря на знакомство со Шмидтом, попасть на борт парохода «А. Сибиряков» оказалось для Фёдора делом непростым. Но это была мечта Решетникова, личное самоутверждение (по его же признанию) «как гражданина и как человека», представлявшего тогда молодое поколение творческих деятелей новой страны.

Сложность профессионального участия Фёдора в полярной экспедиции была в том, что в 30-е годы ХХ века в судовой роли (должностном перечне команды парохода) должность художника, как это было раньше, уже не значилась: наступила эра создания визуальных документов экспедиций с помощью технических приспособлений. В составе экспедиций теперь были штатные фотографы, иногда даже кинооператоры, а художники больше не требовались.

Ф. Решетников потом вспоминал:

«У меня к Шмидту было дело. Стал просить Отто Юльевича устроить меня на "Сибирякова" кочегаром или кем-нибудь другим, лишь бы поехать. Он смеется:

– Я кочегарами не заведую. Это нужно обращаться к Воронину. Он капитан, это по его ведомству. А Воронин в Архангельске.

Вижу – дела плохи. Обидно. Остаются три дня до отъезда. Собрал я свой чемоданчик, в институте ничего не сказал и покатил в Архангельск.

...Обращался к Воронину, он сочувствует, а помочь не может. И все так: сочувствуют, а советы дают никудышные. Фотограф Новицкий даже советовал в трюм залезть потихоньку, а среди моря вылезти. Но не хотелось мне подводить Отто Юльевича. И уже перед самым отходом корабля взяли меня. На мое счастье там большую библиотеку закупили. Понадобился человек.

Вызвал меня Отто Юльевич и говорит:

– Вы будете библиотекарем, а кроме того всякую другую работу делать будете.

Так я и попал на "Сибиряков"...»

Экспедиция на ледокольном пароходе «А. Сибиряков»

Ледокольный пароход «А. Сибиряков» на марке Почты СССР 1977 года

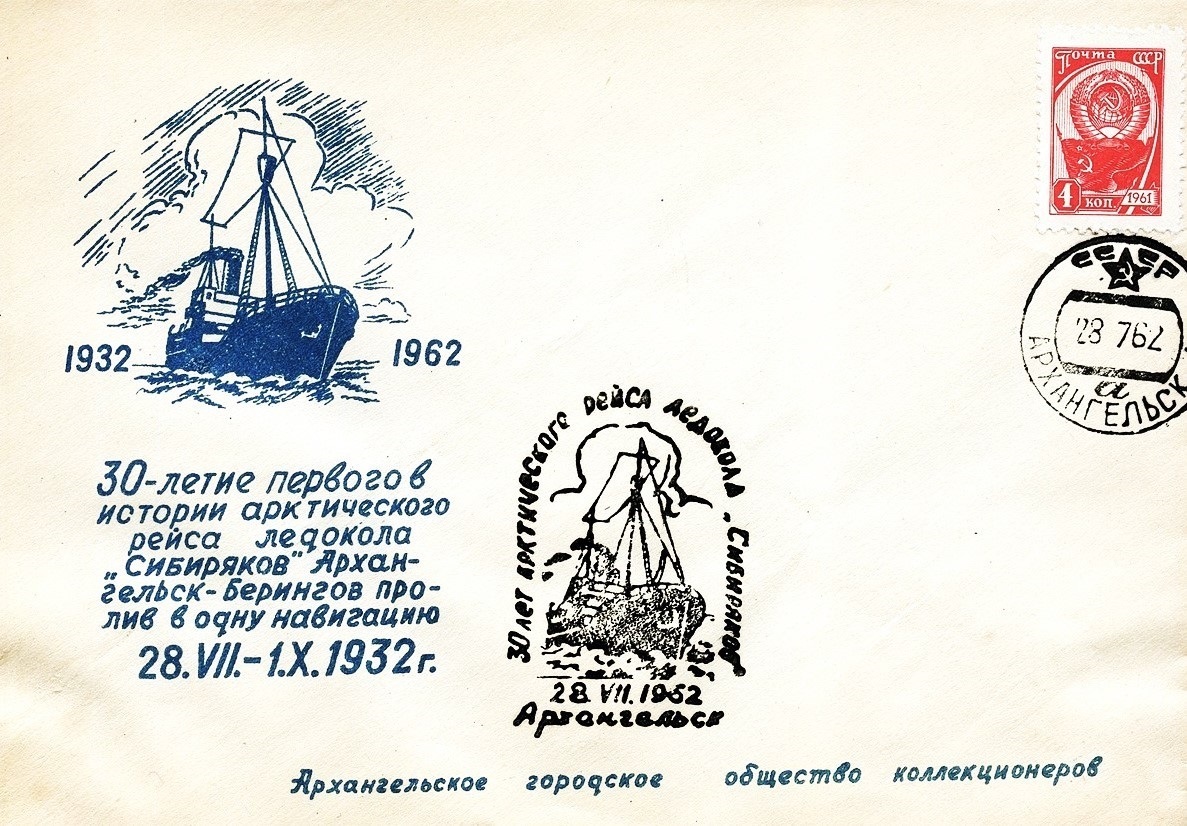

28 июля 1932 года «А. Сибиряков» под командованием капитана В.И. Воронина, начальника экспедиции академика О.Ю. Шмидта и его заместителя В.Ю. Визе вышел из Архангельска и, впервые в истории обогнув с севера архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря, где в сложной ледовой обстановке потерял часть гребного вала с винтом. Всей команде, включая библиотекаря, пришлось перетягивать тонны угля, чтобы поднять корму и разобраться с поломкой.

Как потом подсчитал Шмидт, каждый сибиряковец намного перевыполнил трудовые нормы грузчиков-профессионалов.

Правда, вскоре потеряли и новый установленный винт. Оставшись без хода, «А. Сибиряков» начал дрейфовать, но с помощью самодельных парусов к 1 октября команде удалось вывести судно на чистую воду в северной части Берингова пролива, откуда его отбуксировали в Петропавловск-Камчатский. Цель экспедиции оказалась достигнута: это было первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию. С Камчатки ледокол отправился через Тихий океан на ремонт в Японию.

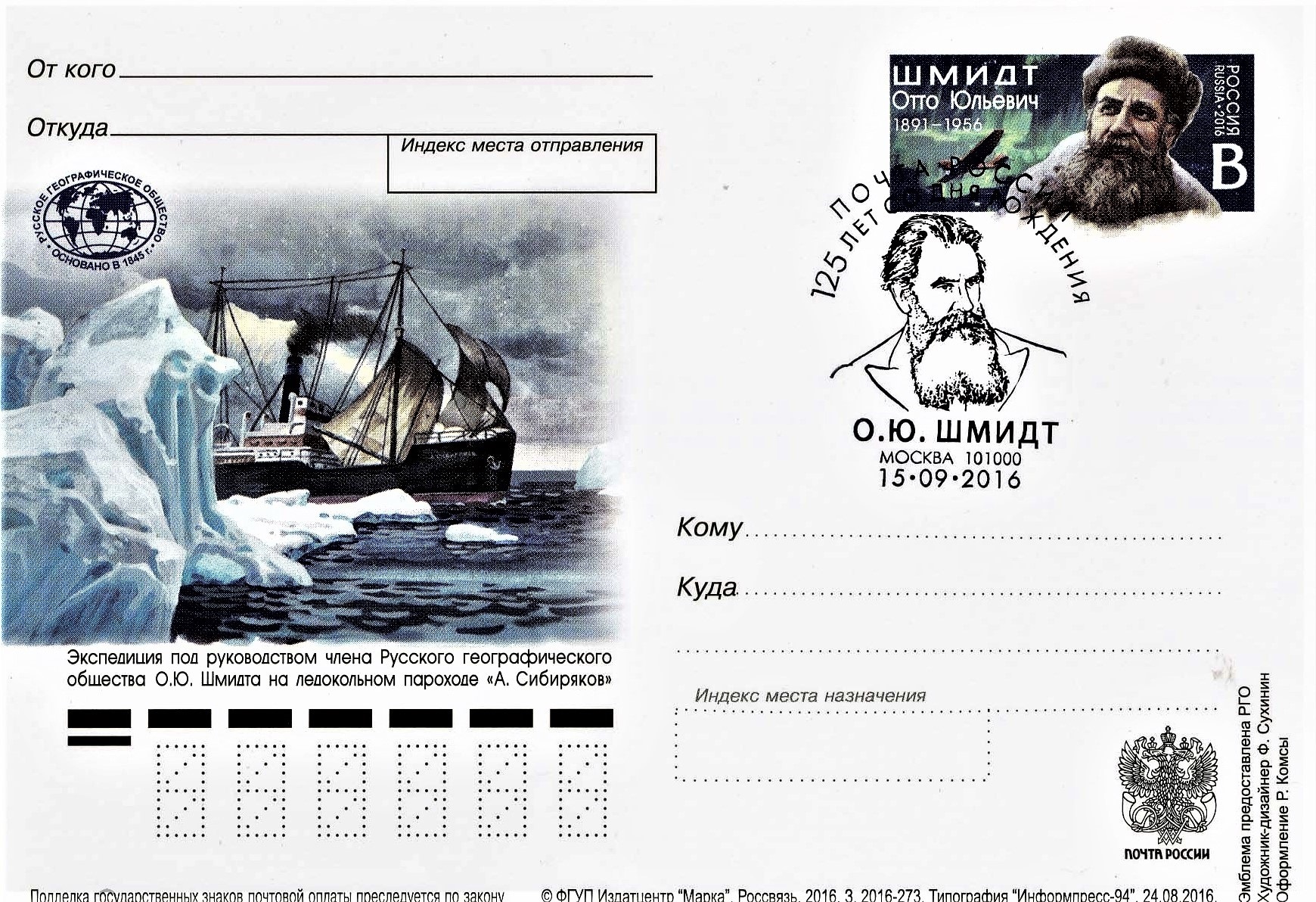

Односторонняя карточка с оригинальной маркой Почты России 2016 года, посвящённая О.Ю. Шмидту и его экспедиции на ледоколе «А. Сибиряков»

Вспоминая об этой легендарной экспедиции, Ф. Решетников буднично писал о том, что с помощью друзей привел в порядок корабельную библиотеку «Сибирякова», был создателем и активным участником театральных постановок. Помимо библиотеки он работал в бригаде Гаккеля (океанограф, участник экспедиции. – прим. Ред.) наряду со всеми в авралах по углю и выгрузке продуктов. В свободное время художник выпускал регулярную стенгазету и выходившие по тому или иному поводу листы шаржей «Ледовитый крокодил» – по сути самодельный журнал.

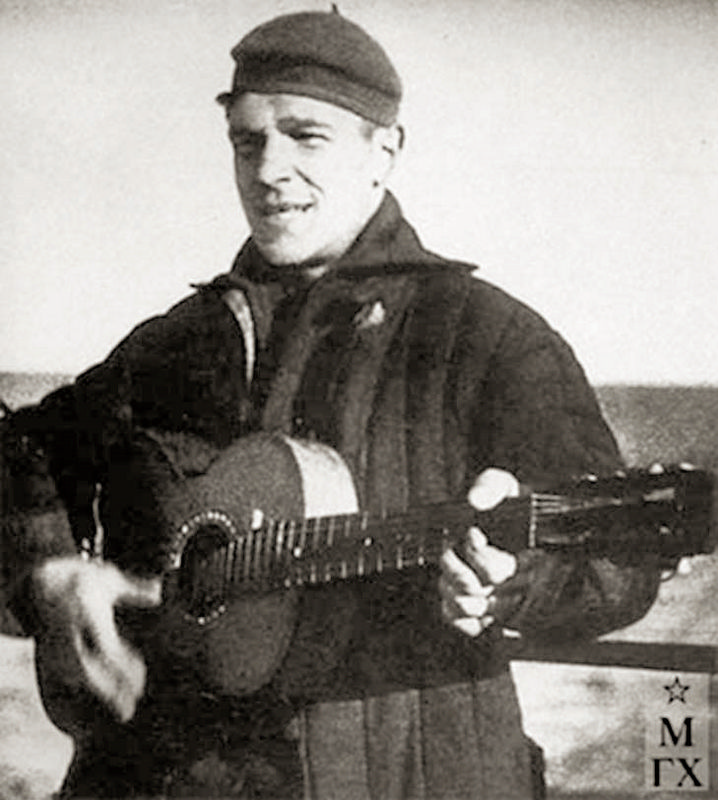

Фёдор Решетников на ледокольном пароходе «А. Сибиряков». 1932 год

Решетников писал: «Арктика произвела на меня неотразимое впечатление. Суровая природа, чистые, прозрачные тона ее красок покорили меня как художника. А как захватывает борьба со льдами! Поход "Сибирякова" всем известен; писали о нем и в кино показывали. Прошли мы благополучно; правда, конец плавания – уже под парусами, но все-таки дошли. Были мы и в Японии – в Токио. В Японии я и художник Кантарович (в судовой роли художник Кантарович числился матросом, – прим. А.Р.) устроили выставку своих путевых зарисовок. По дороге в Москву я делал из окна наброски тушью и акварелью, а из альбома тщательно перерисовывал полярные пейзажи.

О походе "Сибирякова" подготовил я еще ряд работ, собрал старые и выставил в залах "Всекохудожника" на Кузнецком мосту. Народ ходил хорошо. Не знаю, я ли их интересовал, думаю, что больше поход "Сибирякова"».

Почтовый конверт 1962 года, посвящённый 30-летию рейса ледокольного парохода «А. Сибиряков»

После возвращения в Москву Фёдора Решетникова уже хотели отчислять из института за самовольный длительный прогул. Но тут вышел указ о его награждении за экспедицию на «Сибирякове» орденом Трудового Красного Знамени. Вопрос об отчислении орденоносца отпал сам собой.

Почтовая карточка Изогиза 1938 года. Художник Ф.П. Решетников. Ремонт «Сибирякова» во льдах

Итогом первого арктического путешествия Фёдора стала его дебютная живописная работа «Ремонт "Сибирякова" во льдах», изображающая замену винта. Сюжет был переработан и стал из почти репортерской зарисовки, выполненной в стилистике конструктивистского подхода к построению образов, полноценной живописной композицией.

Живописные работы Ф. Решетникова, выполненные уже по возвращении в Москву, более традиционны в сюжетах и формально-стилистических рамках, менее динамичны и пластичны в образном языке формы исполнения, но они являются весомым дополнением к графическому материалу, созданному художником в экспедициях

***

Аркадий Романов, специально для GoArctic