Саамы и сказки

«Теперь уже никто не знает, кто такие чахкли, и когда они на свете жили. Ну, а если и были такие, то так давно, что даже сказки о них забывать стали»

Саамские сказки Кольской Лапландии / автор-составитель Е.Я Пация; художник И.В. Ситдикова; литературный редактор Н.Ю. Чернова. – Мурманск: РУСМА (ИП Глухов И.Б), 2022 – 140 с. ил.

«Книга года – 2023»

Первое издание вышло в 2022 году при грантовой поддержке ПОРА, его я и читал. В 2023-м сборник, составленный этнографом, литератором, собирательницей саамского фольклора Евгенией Пация, стал «Книгой года» и получил Гран-при на ежегодный региональном конкурсе, организованном Мурманской областной научной библиотекой при поддержке областного министерства культуры, а в этом году переиздан.

2 декабря 2022 года состоялась презентация издания в Мурманской областной научной библиотеке – об этом событии на GoArctic есть подробный репортаж. А 17 декабря 2022 года Евгения Пация трагически погибла в аварии.

Приведём её биографию из некролога, опубликованного информационно-аналитическим порталом «ХИБИНЫ.РУ».

«Евгения Яковлевна Пация, Почетный гражданин города Апатиты, «окончила в 1970 году факультет журналистики Ленинградского государственного университета по специальности "журналистика". С 1972 года работала редактором, а затем – учёным секретарём Северного филиала Географического общества СССР.

С 1986 по 1996 год – научный сотрудник Института экономических проблем КНЦ РАН. Занималась социальными проблемами коренных народов Кольского Севера.

С 1996 – зав. сектором Международного центра по развитию науки, культуры и образования (МЦНКО). Автор более 40 работ, опубликованных в научных изданиях и периодической печати.

Являлась составителем антологии саамских сказок, редактором учебного пособия на русском и саамском языке "Саамское рукоделие". Более 30 лет занималась сбором материалов для Музея-Архива истории изучения и освоения Европейского севера России, работу которого возглавляет с 1995 года. Удостоена почётного звания "Заслуженный работник культуры РФ" (2010 г.).

Евгения Яковлевна была автором книг "Кольское застолье", "Семилетний стрелок из лука", "Невеста Солнца", "Саамские сказки Кольской Лапландии" и других».

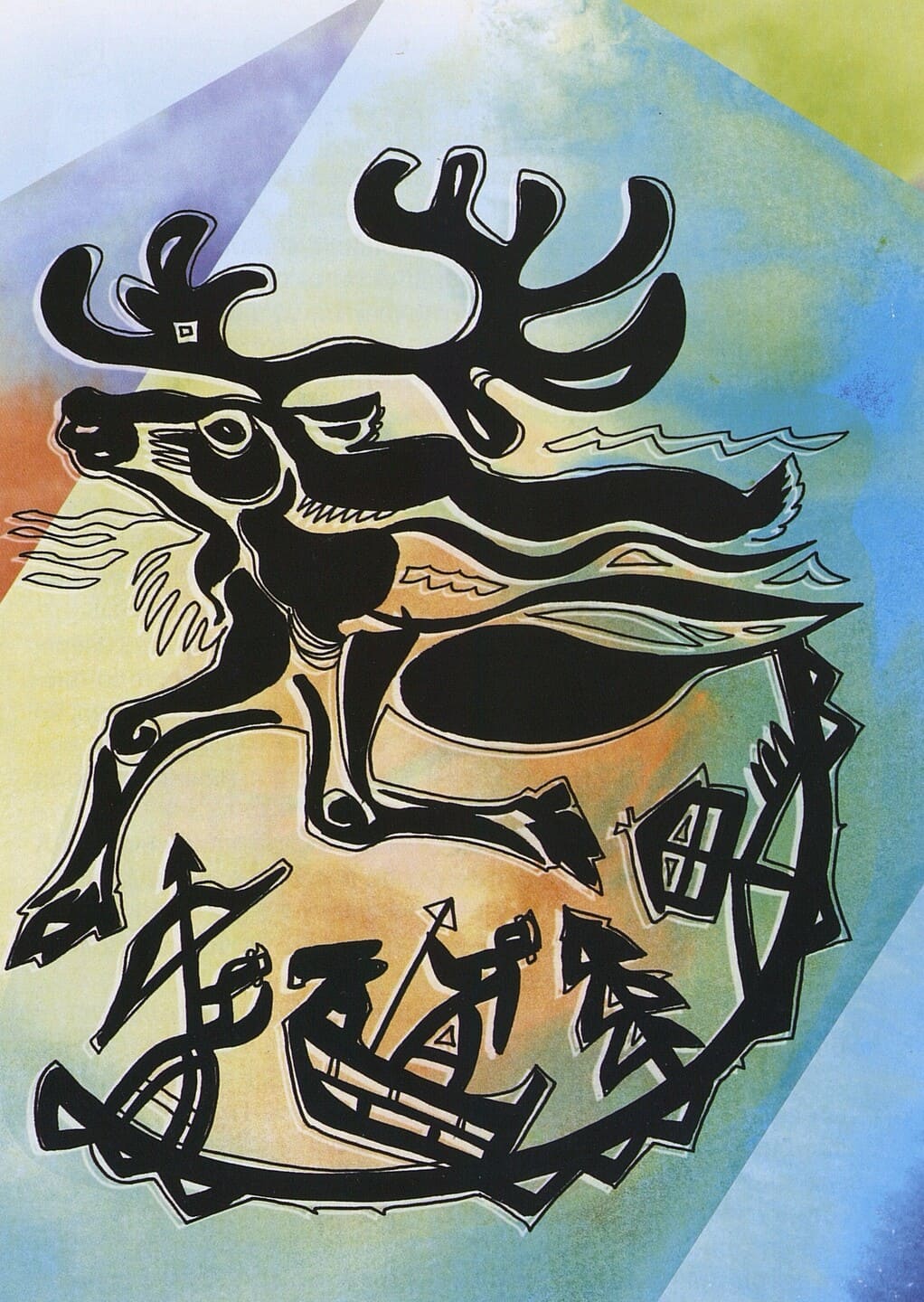

Художник: И. В. Ситдикова

Саамы и финно-угры

Саамы – малочисленный финно-угорский народ, коренной народ Северной Европы. Его представители есть в России (Кольский полуостров), Финляндии, Норвегии и Швеции. Большинство саамов России живёт в Мурманской области. Центр культурной жизни саамов России – село Ловозеро. (из Википедии)

К слову, в нашей стране много и других, родственных саамам финно-угорских народов, гораздо более многочисленных: мордва, удмурты, коми, марийцы, ханты, манси, карелы, а за пределами России – финны, эстонцы и венгры.

Столь феерическое по масштабам расселение по Евразии разнообразных финно-угорских родственных народов, хотя и носящих непохожие названия, до сих пор вызывает многочисленные научные споры: откуда они пришли и почему поселились на столь обширных территориях, отстоящих друг от друга порой на тысячи километров?

Во всяком случае, финно-угорская «кровь» присутствует во многих русских, во мне, например – с большой художественной достоверностью.

Для справки: Саамы – ещё и самый древний и самый малочисленный на сегодня коренной народ Карелии. Общее число саамов в республике не превышает 3000 человек, еще порядка 60 тысяч проживают за пределами РФ. Саамы начали заселять территории сегодняшней Карелии в VII-VI веках до н.э. сразу после окончания ледникового периода.

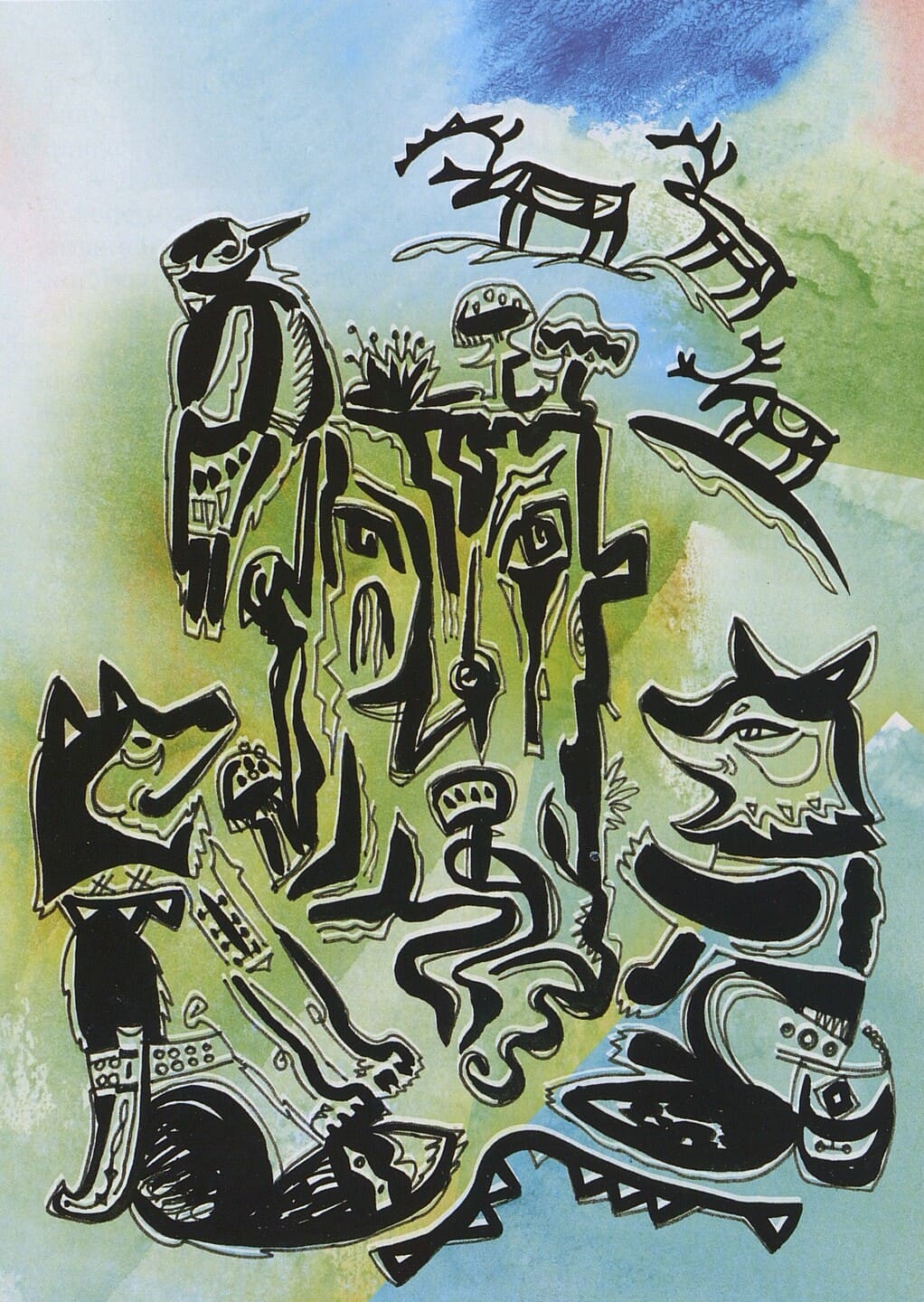

Художник: И. В. Ситдикова

У меня к саамам личное, отчасти даже «родственное» отношение, хотя и никто из моих обозримых предков и не происходит из мест их традиционного проживания, а сам я бывал на Кольском полуострове пока только в Мурманске. Зато моя жена, очень хорошая художница, которая могла нарисовать меня, не открывая глаза, как-то довольно продолжительное время работала в Карелии, откуда и привезла недостающее знание обо мне.

С детства, глядя на себя в зеркало, я подозревал, что мои далёкие предки – монголо-татары, ещё не зная, что никаких монголо-татар не существует, а есть просто татары и монголы. С этим ощущением, никак меня не отягощавшим, я жил долгие годы, пока однажды жена не вернулась из Карелии.

Едва ли не с порога она радостно заявила:

– Теперь я знаю – кто ты такой!

– И кто? – с изумлением поинтересовался я.

– Ты – саам! – её точному художническому взгляду я сопротивляться не стал и легко согласился уже на всю оставшуюся жизнь.

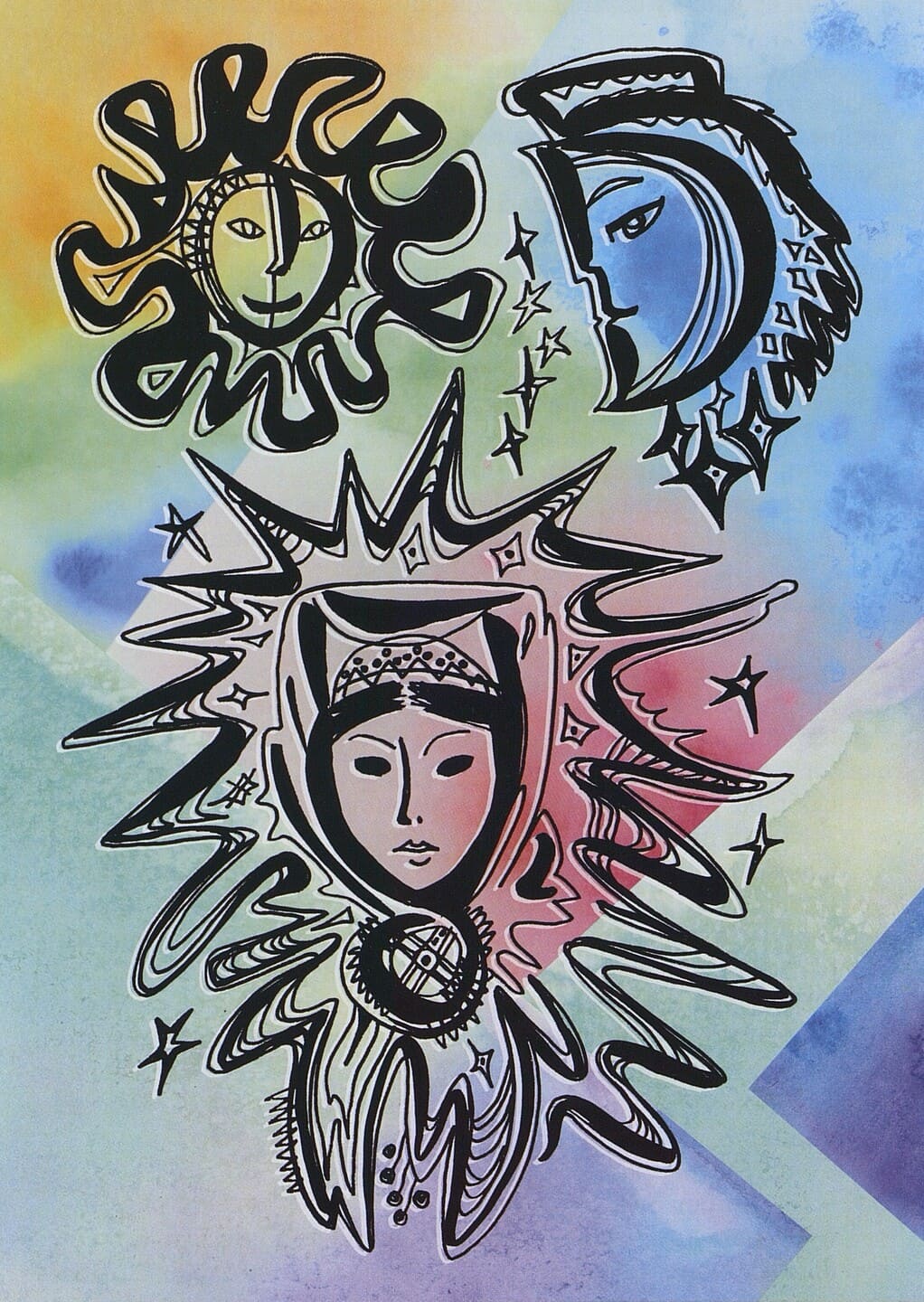

Художник: И. В. Ситдикова

Сказки, смыслы и рисунки

Но вернёмся в Кольскую Лапландию. Здешние сказки, любовно собранные и литературно обработанные – а это, поверьте, очень тонкая работа – замечательны, как и все настоящие сказки любых народов любого уголка мира.

В данном случае они ещё и познавательны: например, только из этой книги я узнал, что «погост», в русской традиции – кладбище, у саамов – просто селение. На рисованной карте Кольского полуострова в начале книги погосты обозначены и названы: Мотовский, Семиостровский, Варзино, Иокангский, Кильдинский, Нотозерский и др. Ловозеро, нынешний центр саамской культурной жизни, тоже, конечно, упомянут.

В «СЛОВАРИКЕ», завершающем книгу, можно также узнать много нового (совет внимательному читателю: с ним полезно ознакомиться прежде, чем начать погружаться в сами сказки):

«Важенка – (саам.) самка оленя, олениха.

Варака – (помор.) невысокая горушка, заросшая густым лесом.

Вежа – древнее саамское жилище, напоминающее землянку, строилось из брёвен, палок и покрывалось корой и дерном, при переезде разбиралась.

Гирвас – (саам.) олень-самец, олень-вожак.

Керёжа – древние саамские сани в виде лодки.

Кувакса – походный шалаш из жердей, бересты или оленьих шкур.

Нойд – колдун. Нойда – колдунья.

Тундра – горный массив, плоскогорье, покрытое скудной растительностью.

Чудь – враг, разбойник.

Чахкли – сказочные существа, маленькие человечки, живущие под землей».

Художник: И. В. Ситдикова

Некоторые сказки из сборника основаны на вполне архетипических сюжетах: «Дочь Солнца», например, – в некоторой степени саамский вариант всем известной «Золушки», о существовании которой финно-угорские сказители, конечно же, не подозревали.

Много сказок антропоморфного характера, когда животные или даже предметы наделяются человеческими свойствами и возможностями («Волшебный котёл», «Про диких оленей», «Лис Римне и человек», «Как лис медведя обманул»). Только у саамов «границы» между человеческим и животно-предметным гораздо более размыты, чем, к примеру, в сказках русских: животные живут, как и люди, в вежах, и охотятся, как люди, и так далее. Более того, между людьми, животными, предметами и явлениями природы возможны вполне полноценные браки, от которых рождаются дети, правда, наделённые своего рода двойственностью (они и люди, и животные, при необходимости легко принимающие соответствующий облик и сущность).

Есть и сказки не столько волшебные, сколько близкие к реальности, хотя и не без присутствия волшебства, зато с элементами нравоучительности: «Морская бабушка», «Богатый, да скупой – бедный, да щедрый», «Детский царь». Есть ландшафтно-географические – о том, как возникли те или иные горы, озёра, острова: «Заклятая гора», «Гирвас-озеро», «Айновы острова».

Рисунки художницы Ирины Ситдиковой к сказкам – немного условные, тонко соприкасающиеся с истоками: петроглифами и народными орнаментами, лубком, динамичные и многопредметные, – на мой взгляд, чудесно вступают в диалог со сказочными смыслами, не буквально иллюстрируя сюжеты, а дополняя их. И в целом книга замечательно оформлена и довольно изысканно издана: мелованная бумага, переплёт, иллюстрированные форзацы. Такую получить в подарок или подарить – в удовольствие.

А читать «Саамские сказки Кольской Лапландии» можно и онлайн, реально, с шуршанием перелистывая страницы.

***

Игорь Кузнецов, специально для GoArctic