Авиация Высокоширотных воздушных экспедиций «Север» в отечественной филателии – часть первая

На каких машинах летали в Арктике советские полярные асы ВВЭ (1948-1993)

Марка Почты СССР 1963 года, посвящённая полярной авиации. Фото из архива автора

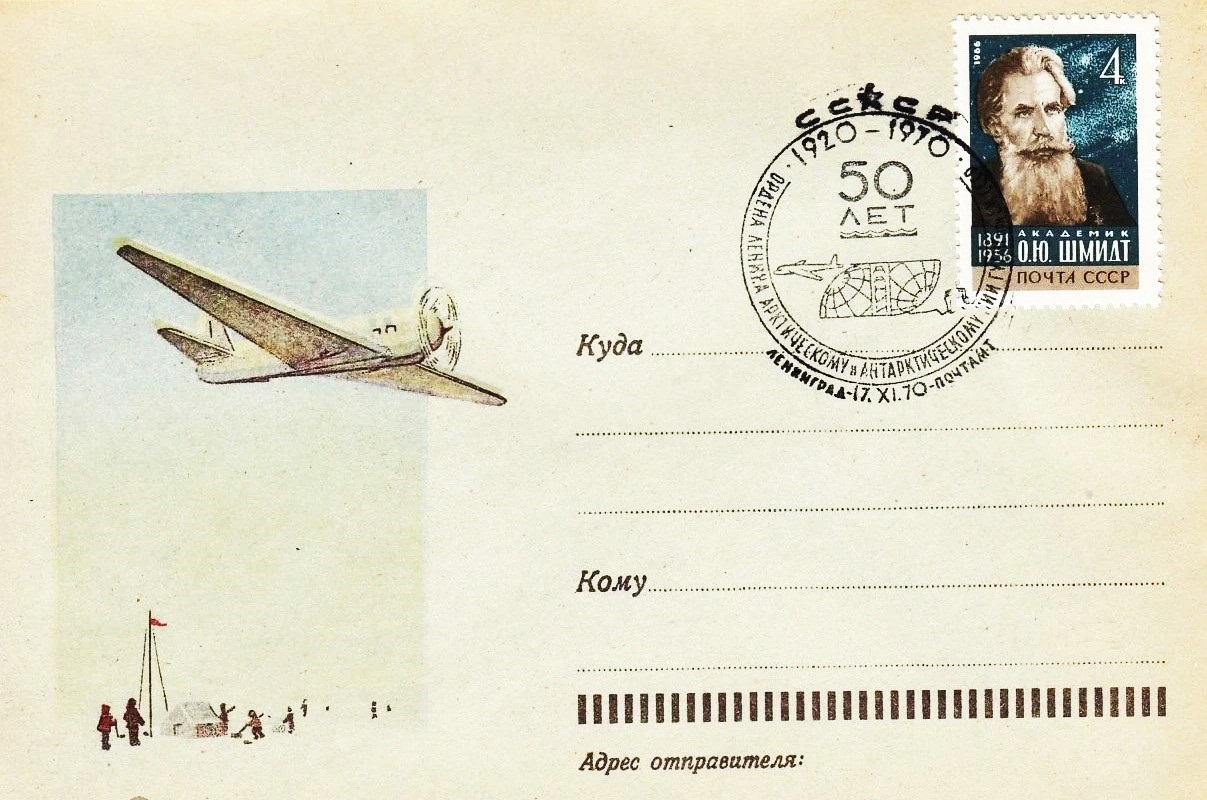

Важную роль в изучении и освоении Северного Ледовитого океана, его течений и климата, расположенных в его акватории островов, ледяных полей и прилегающих полярных территорий несомненно сыграли Высокоширотные воздушные экспедиции (ВВЭ) «Север», проводившиеся в 1948-1993 годах. Принципы их организации были разработаны руководством Арктического НИИ и Главного управления Севморпути фактически ещё до Великой Отечественной войны. За почти полувековой период было осуществлено 45 таких экспедиций, организована работа во льдах 30 дрейфующих полярных станций «Северный полюс». Движущей силой и основой ВВЭ, конечно, была авиация.

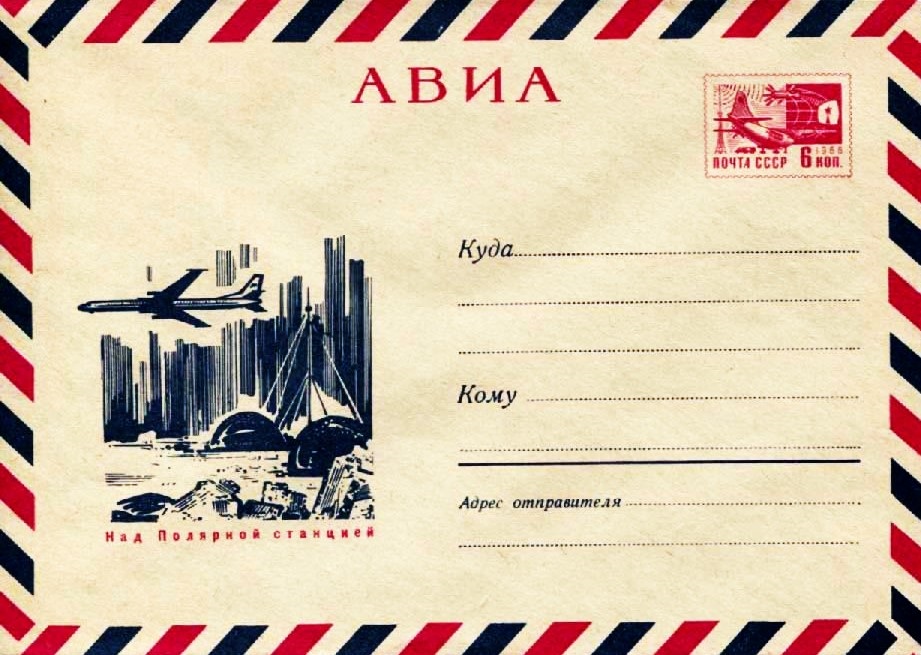

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1970 года с изображением самолёта над полярной станцией

О ней и пойдет речь в сегодняшней публикации. Точнее – о том, как эта многолетняя эпопея отражена в отечественной филателии. Мы познакомимся с почтовыми марками, карточками и конвертами, посвящёнными героическим участникам этих воздушных экспедиций, машинам, на которых летали полярные асы, памятным местам, связанным с ВВЭ...

Предыстория ВВЭ: экспедиции 1937 и 1941 годов и их участники

Без планомерного и круглогодичного исследования Центральной Арктики, её ледяных полей, морских течений, погоды говорить о безопасности судоходства по Северному морскому пути не приходилось. Это стало ясно советскому руководству уже в 30-х годах прошлого века.

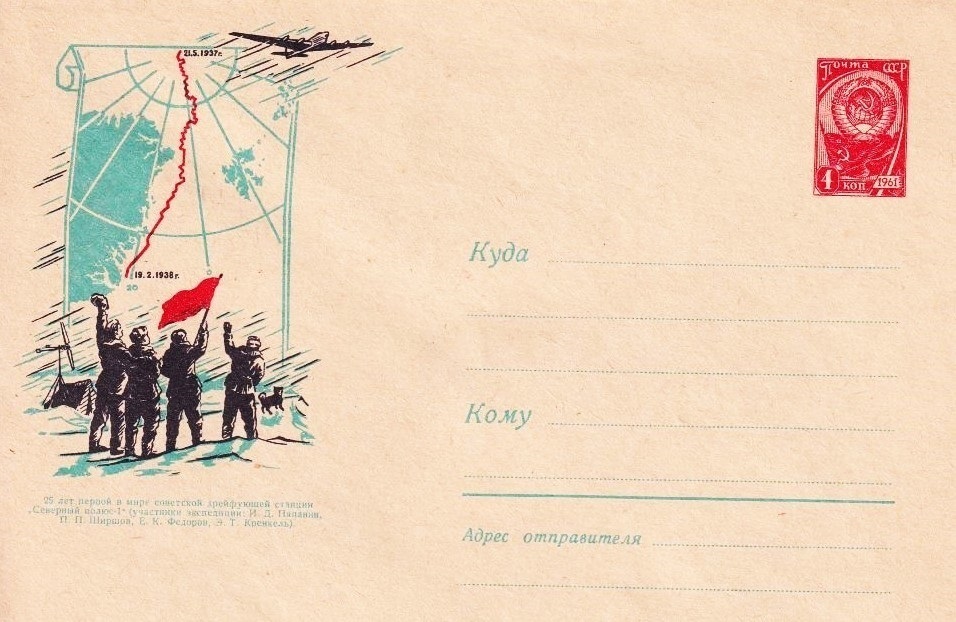

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1962 года, посвящённый 25-летию станции «Северный полюс-1»

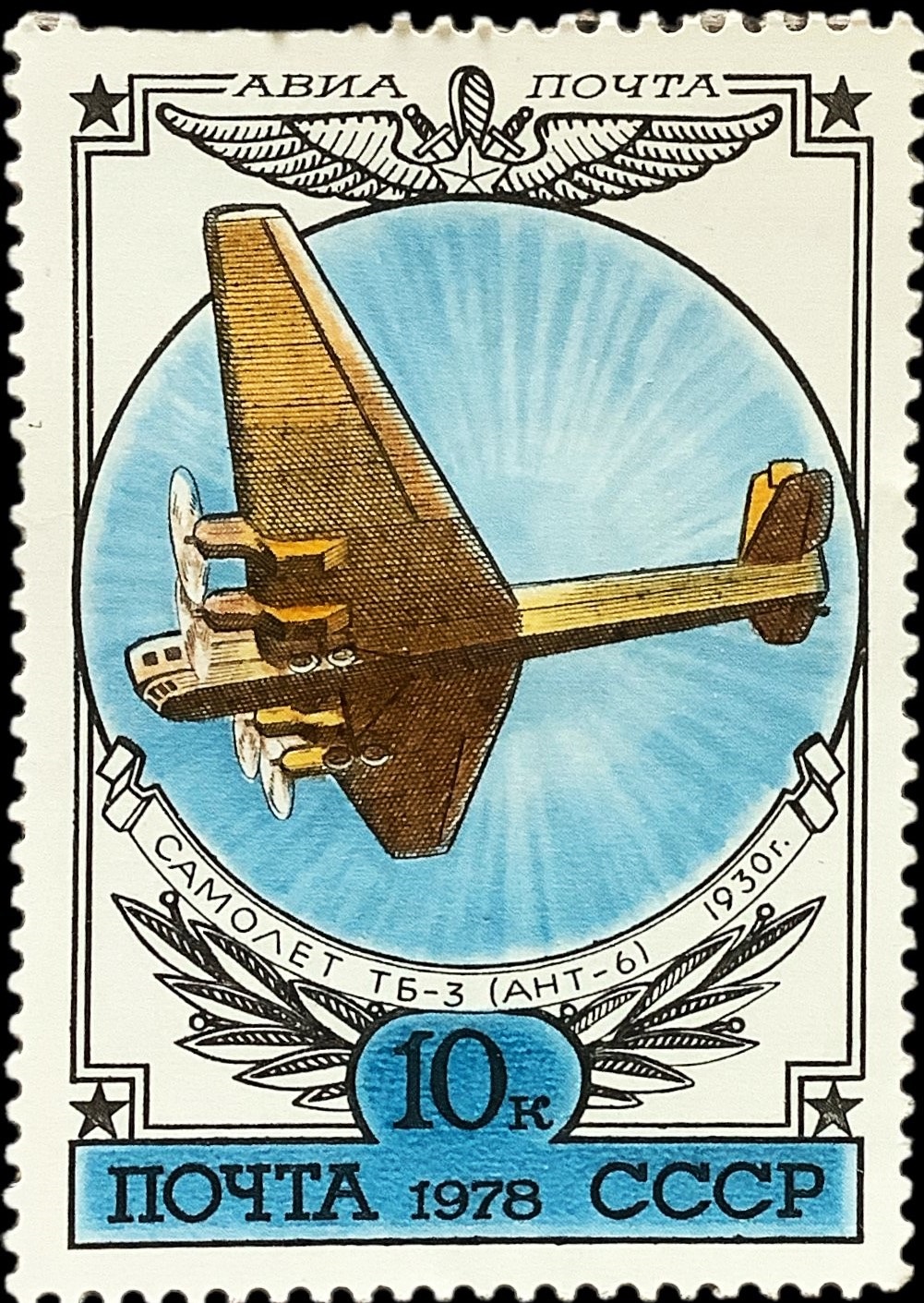

Фактически первой в СССР Высокоширотной воздушной экспедицией была высадка «папанинской» четверки на льдину в 1937 году и организация первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс», о которой я писал не раз в своих публикациях на портале GoArctic. Напомню лишь, что в эскадрилью, которая высадила экспедицию на Северном полюсе, вошли четыре четырёхмоторных самолёта АНТ-6-4М-34Р «Авиаарктика» (модернизированных на основе тяжёлого бомбардировщика ТБ-3 с учетом полярных условий) и двухмоторный разведчик Р-6 (АНТ-7). В самолётах «Авиаарктика», был переделан нос фюзеляжа, кабина лётчиков, были поставлены большие колеса вместо тележек и хвостовое колесо, трехлопастные металлические винты. Полезная нагрузка достигала 12 тонн, скорость у земли – 240 км/ч, а дальность полёта составляла более трех тысяч километров.

Марка Почты СССР 1978 года с изображением самолёта АНТ-6, выпускавшегося с начала 30-х годов

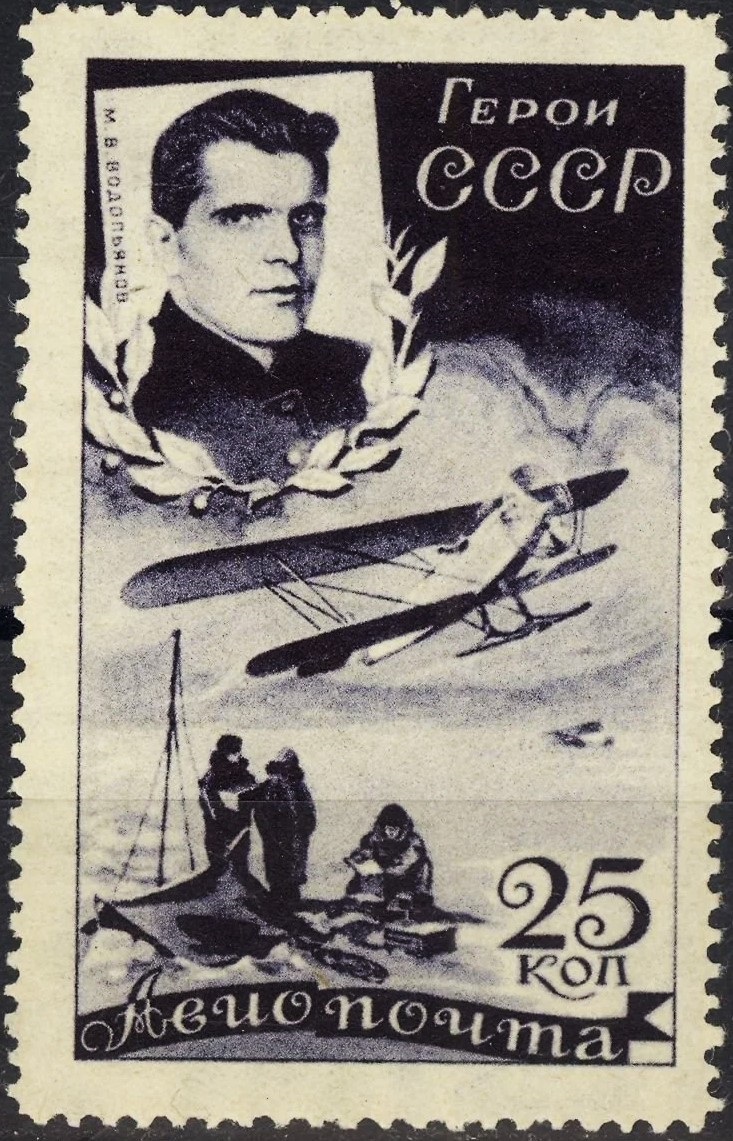

Командиром лётного отряда, отправившегося на Северный полюс, был один из первых в стране Героев Советского Союза, спасших в 1934 году со льдины экспедицию парохода «Челюскин», Михаил Водопьянов. Общее руководство было возложено на тогдашнего руководителя Главсевморпути Отто Шмидта.

Марка Почты СССР 1935 года, посвящённая М.В. Водопьянову

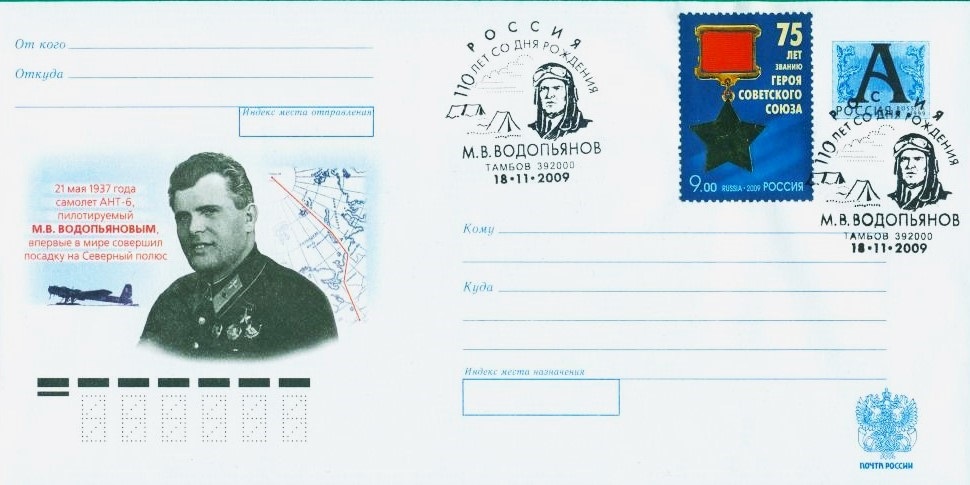

Односторонняя карточка Почты России 2009 года, посвящённая М.В. Водопьянову

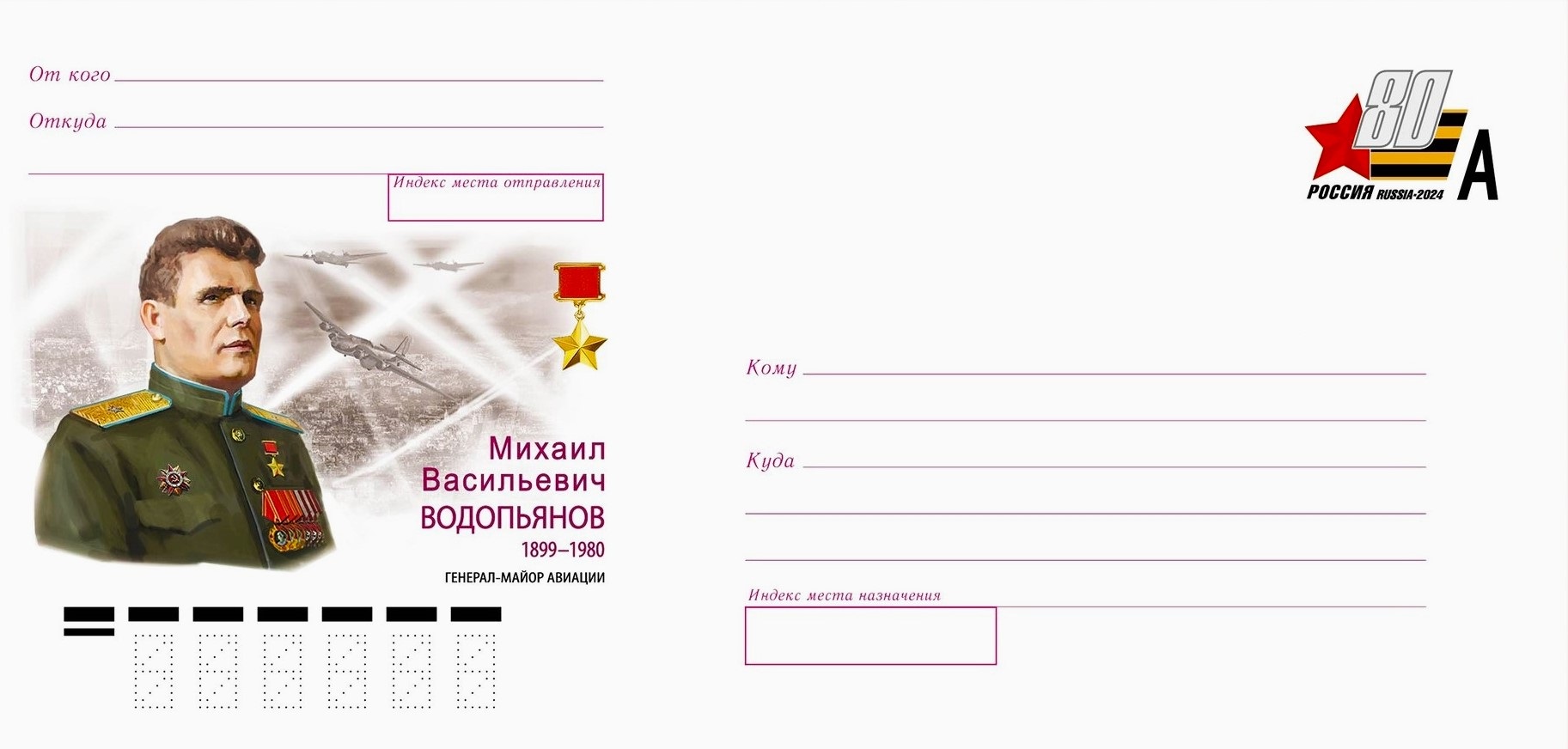

Забегая вперёд, скажу, что советский лётчик, будущий генерал-майор авиации Михаил Васильевич Водопьянов (1899-1980) воевал в годы Великой Отечественной войны в авиации дальнего действия, затем совершил немало полётов а Арктике, стал активным участником и заместителем начальника по авиации Высокоширотных воздушных экспедиций «Север», был в числе организаторов дрейфующей научной станции «Северный полюс – 2». Почтовое ведомство не раз отмечало лётчика-героя в своих выпусках.

Конверт Почты России 2024 года, посвящённый М.В. Водопьянову

Конверт Почты России 2009 года, посвящённый М.В. Водопьянову

Но вернемся к нашему рассказу о самой первой высокоширотной воздушной экспедиции. 21 мая 1937 года, перелетев 20 км за Северный полюс, на лёд опустился первый АНТ-6, пилотируемый Михаилом Водопьяновым. В следующие дни прибыли и остальные три самолёта. Здесь был разбит лагерь с палаткой для жизни и работы, двумя радиостанциями, мастерской, метеорологической будкой, теодолитом для измерения высоты солнца, складами, другими сооружениями.

Марка Почты СССР 1938 года, посвящённая воздушной экспедиции на Северный полюс 1937 года

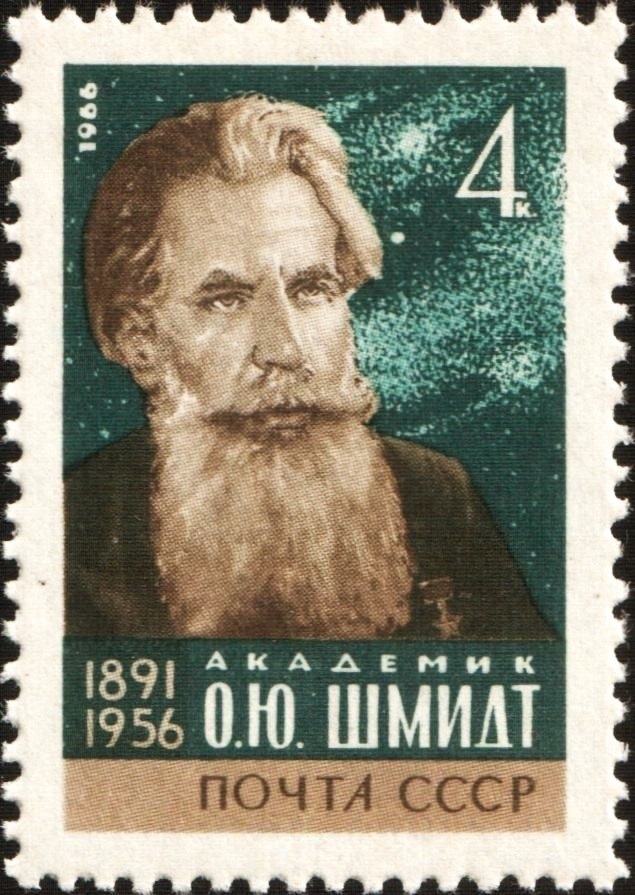

6 июня 1937 года на льдине прошёл митинг с подъёмом флага с гербом СССР и пением «Интернационала». На нём с яркой речью выступил Отто Юльевич Шмидт. Так была торжественно открыта первая в мире научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс – 1».

Марка Почты СССР 1966 года, посвящённая академику О.Ю. Шмидту

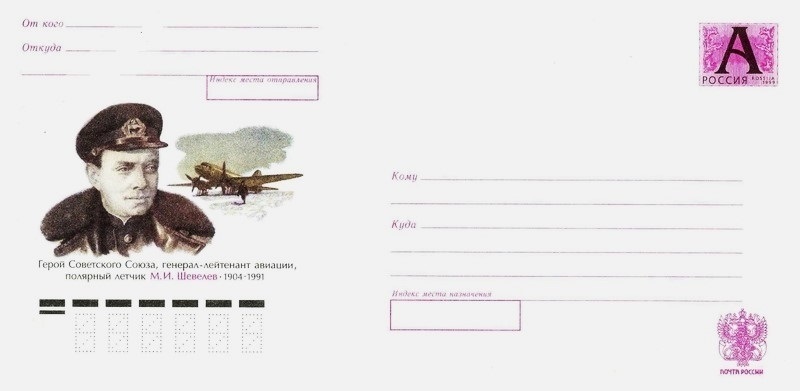

За успешную организацию и проведение экспедиции на Северный полюс, высадку станции «СП-1» на дрейфующей льдине звание Героя Советского Союза кроме «папанинской» четверки было присвоено начальнику Главсевморпути О.Ю. Шмидту и его заместителю по авиации М.И. Шевелёву.

Кстати, полярный летчик, будущий генерал-лейтенант авиации Марк Иванович Шевелёв (1904-1991) – фигура знаковая для Высокоширотных воздушных экспедиций «Север». Начальником Полярной авиации Главсевморпути он был с 1933-го до 1938 года. Причём, – «летающим начальником», во многие районы Советского Севера именно он первым прилетал на самолётах, нередко – в кресле пилота. В годы Великой Отечественной Шевелёв воевал в авиации дальнего действия, участвовал в перегоне самолетов с Аляски по ленд-лизу, строил аэродромы в отдалённых районах Дальнего Востока, в том числе - на Чукотке. В ноябре 1955 года Марк Иванович был откомандирован для работы в народном хозяйстве (с оставлением в кадрах Вооружённых Сил СССР) и вновь назначен начальником Полярной авиации – заместителем начальника Главсевморпути. С 1960 года (после реорганизации ведомств) до 1971-го – начальник Полярного управления Гражданской авиации СССР. Со второй половины 1950-х годов был участником 24-х арктических и одной антарктической советских высокоширотных экспедиций, в том числе – руководителем 15-ти высокоширотных экспедиций. Одним словом – настоящая легенда полярной авиации!

Конверт Почты России 2004 года, посвящённый 100-летию со дня рождения М.И. Шевелёва

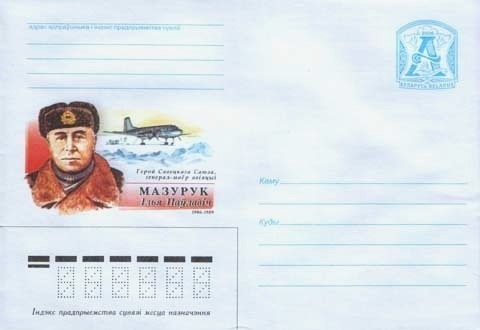

Еще одним участником высадки дрейфующей научной станции «Северный полюс – 1» в качестве командира самолёта Ант-6, также удостоенным звания Героя Советского Союза, был советский полярный лётчик, будущий генерал-майор авиации Илья Павлович Мазурук (1906-1989).

Конверт Почты Республики Беларусь 2020 года, посвящённый И.П. Мазуруку

С июля 1938-го по июль 1941 года И.П. Мазурук занимал пост начальника Управления полярной авиации Главсевморпути. Участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах в качестве командира полярной авиагруппы, руководил перегонкой с Аляски американских самолётов, поставленных по ленд-лизу. С июля 1944 года служил заместителем начальника Главсевморпути при СНК СССР и одновременно вновь – начальником Управления полярной авиации Главсевморпути. Находился на этих должностях и после войны на протяжении двух лет. С ноября 1949 года И.П. Мазурук – начальник лётной инспекции, заместитель начальника Управления полярной авиации Главсевморпути. Лично совершил 254 полёта на дрейфующие станции. В 1950 году был участником ВВЭ «Север-5». Его роль в организации и проведении воздушных высокоширотных экспедиций поистине огромна.

Конверт Почты Республики Беларусь 2006 года, посвящённый И.П. Мазуруку

***

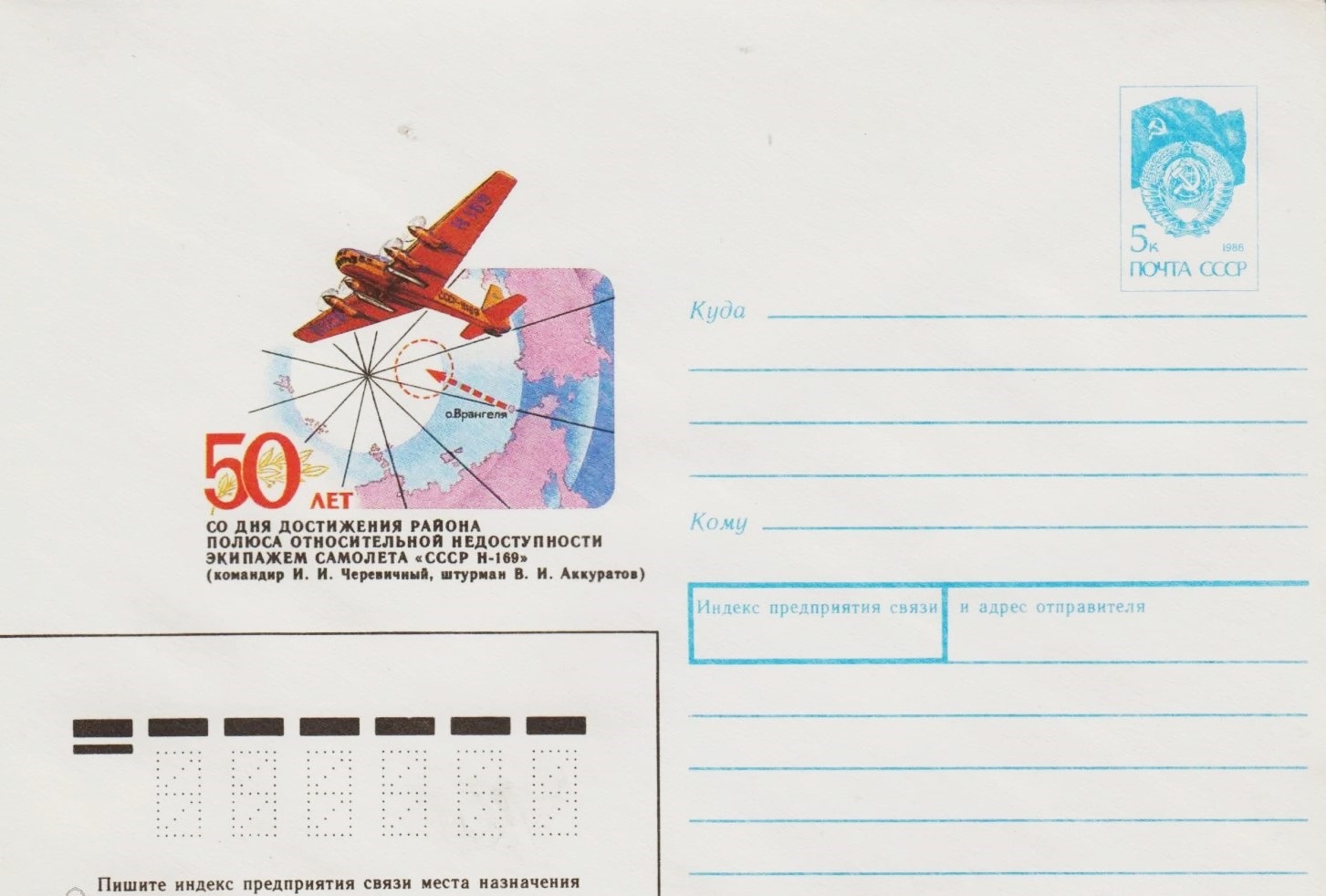

В апреле-мае 1941 года Арктическим научно-исследовательским институтом впервые в мире была организована Высокоширотная воздушная экспедиция на самолете «СССР Н-169» в район «Полюса относительной недоступности» (до того неизведанной человеком территории в центре Арктики площадью около трех миллионов квадратных километров, в полутора тысячах километрах к северо-востоку от острова Врангеля с координатами – 84°03′ с. ш. 174°51′ з. д.), где он совершил несколько посадок. «Н-169» фактически был уже знакомым нам четырехмоторным АНТ-6, созданным на основе дальнего тяжелого бомбардировщика ТБ-3.

Марка Почты СССР 1937 года с изображением самолёта АНТ-6

В районе Северного полюса в трёх точках сотрудниками Арктического института Яковом Либиным, Михаилом Острекиным и Николаем Черниговским были проведены океанографические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Всего экспедиция пробыла на дрейфующих льдах 15 суток. Самолёт «Н-169» пилотировал Иван Черевичный, а штурманом был Валентин Аккуратов. За 144 летных часа воздушная машина покрыла расстояние в 26 000 км. Это был не просто мировой рекорд и техническое достижение, но и важное для науки событие. По оценкам известных полярных исследователей О.Ю. Шмидта и И.Д. Папанина, это была победа, соизмеримая с покорением Северного полюса.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1991 года, посвящённый 50-летию достижения самолётом «СССР Н-169» «Полюса относительной недоступности»

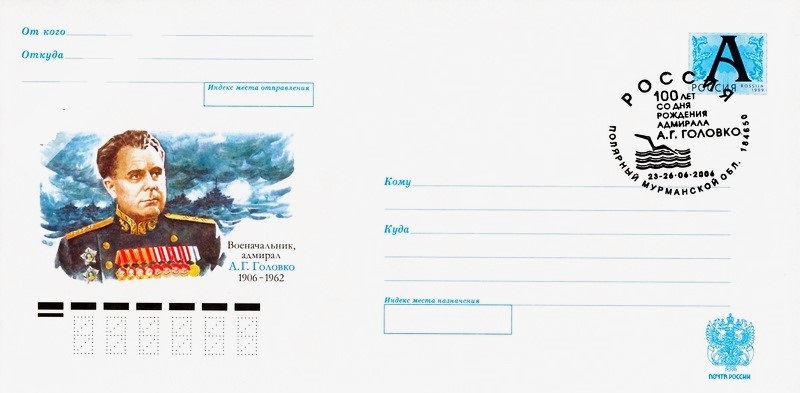

Командир экипажа «Н-169», военный летчик Иван Иванович Черевичный (1909-1971) ещё с апреля 1934 года служил пилотом и командиром корабля в Управлении полярной авиации Главсевморпути. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в боевых действиях на севере, занимался проводкой во льдах судов, спасением полярников с уничтоженных фашистами арктических станций и потопленных судов. Затем продолжил летную работу в Арктике и Антарктике, участвовал в нескольких Высокоширотных воздушных экспедициях, за что в 1949 году был удостоен звания Героя Советского Союза. Командующий Северным флотом, адмирал Арсений Григорьевич Головко так оценивал лётчика: «Летает Черевичный блестяще и, несомненно, принадлежит к числу тех людей, у которых чувство полета является шестым чувством».

Конверт Почты России 2006 года, посвящённый 100-летию со дня рождения адмирала А.Г. Головко

А известный полярный исследователь Зиновий Каневский добавлял: «Про Ивана Ивановича Черевичного можно сказать то, что при жизни человека обычно не говорят: Черевичный был одним из самых выдающихся летчиков нашего богатого на героев времени. Он был летчиком милостью Божией!». К сожалению, личности этого выдающегося человека отведено весьма скромное место в отечественной филателии.

Конверт 2009 года, посвящённый 100-летию со дня рождения летчика И.И. Черевичного

Интересна судьба и другого участника экспедиции 1941 года на «Полюс относительной недоступности», ровесника своего командира, советского арктического штурмана Валентина Ивановича Аккуратова (1909-1993). В полярной авиации он с 1934 года, участвовал в высадке на лёд дрейфующей станции «СП-1», в поисках пропавшего в Арктике самолёта лётчика Сигизмунда Леваневского в 1937 году. Прошёл всю Великую Отечественную войну, совершив более 208 боевых вылетов. В октябре 1945 года, в составе экипажа лётчика М.А. Титлова и ледового разведчика М.М. Сомова, совершил беспосадочный полёт от мыса Челюскина до Северного полюса и оттуда к Новосибирским островам. Целью экспедиции была дальняя ледовая разведка и испытание навигационного оборудования самолета в период перехода полярного дня в полярную ночь. В целом за 15 часов 30 минут полёта по ломаному маршруту мыс Челюскин – мыс Молотова – Северный полюс – мыс Анисий – пос. Чокурдах преодолели 4370 км. Этот первый осенний полёт в высокие широты доказал возможность осуществления ледовых авиаразведок на большой площади в короткий срок. Начиная с этого времени в арктических морях стали проводиться систематические круглогодичные ледовые авиаразведки.

С 1947-го по 1971 год Валентин Иванович – флаг-штурман (другими словами – главный штурман) Полярной авиации, участвовал в Высокоширотных воздушных экспедициях, в высадках дрейфующих станций «СП», исследовал Северный Ледовитый океан. В 1967 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный штурман СССР». Всего в воздухе на месте штурмана он провёл 26 тысяч часов!!!

Конверт 2009 года, посвящённый 100-летию со дня рождения штурмана В.И. Аккуратова

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война на несколько лет прервала все полярные исследования.

«Север» – название ВВЭ на долгие годы

Научные работы в Центральном бассейне Арктики были возобновлены в марте 1948 года. Перед Высокоширотными экспедициями «Север» – под таким кодовым названием операции 1948-1952 годов значились в секретных документах – была поставлена задача провести комплексные научные исследования труднодоступных районов Центрального полярного бассейна. Тематический план экспедиционных работ был утвержден секретным постановлением Совета Министров СССР и включал изучение как практических вопросов обеспечения уверенного самолетовождения и плавания на трассе Севморпути, так и теоретических проблем океанографии, физики атмосферы, геомагнитного поля и истинной фигуры Земли. Решением Совмина от 25 марта 1948 года планировалось строительство по всему Крайнему Северу вдоль трассы Северного морского пути 14 аэродромов, отвечающих самым высоким требованиям.

Служебный конверт ААНИИ 1991 года, посвящённый ледовой разведке и научно-оперативному обеспечению мореплавания в Арктике, с отметкой ВВЭ «Север»

Целью военно-технической подпрограммы операции было первоначальное освоение арктического театра военных действий: определение возможности базирования и действий боевой авиации и сухопутных войск во льдах и на побережье Северного Ледовитого океана, а также испытания новой техники (самолетов, аппаратуры навигации и связи, систем бомбометания, методов минно-взрывных работ, способов и средств маскировки и т.п.).

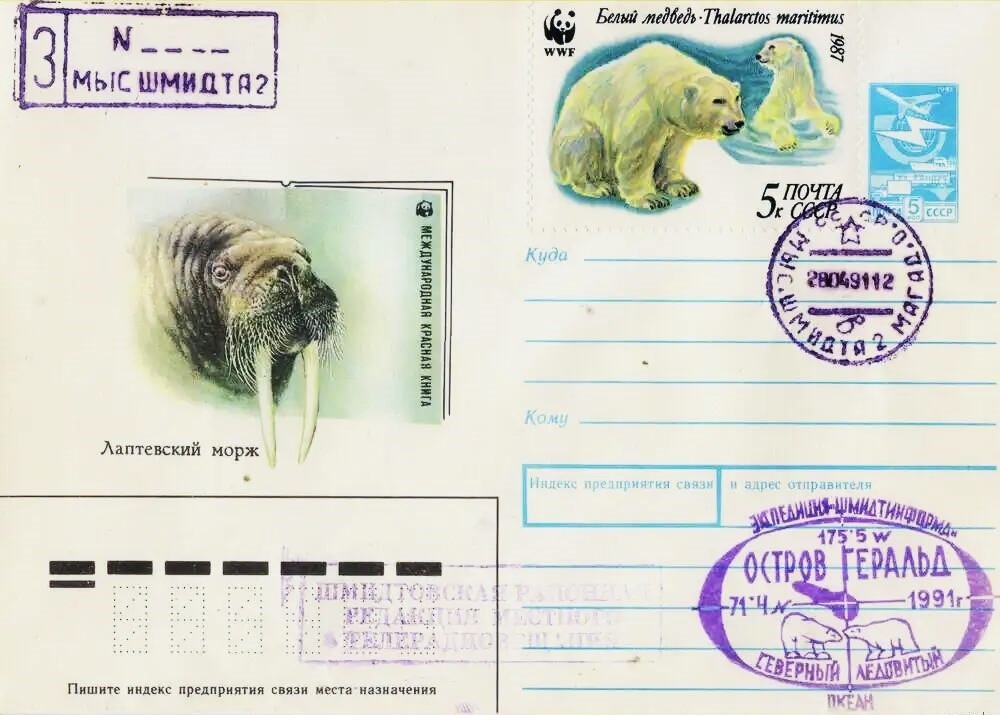

Основные базы экспедиции размещались в районах: поселок Тикси – остров Котельный (Новосибирские острова) и поселок Мыс Шмидта – остров Врангеля, куда в конце марта 1948 года было доставлено все необходимое – снаряжение, горючее. Там же были подготовлены аэродромы.

Почтовый конверт Минсвязи СССР с почтовыми отметками поселка Мыс Шмидта 1991 года

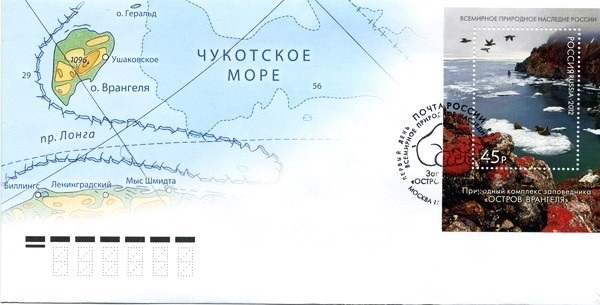

Конверт «Первого дня» с блоком Почты России 2012 года, посвящённый острову Врангеля

Отсюда личный состав, снаряжение, горючее двумя меридиональными маршрутами в направлении полюса доставлялись на три промежуточные ледовые базы, а затем через аэродромы «подскока» в намеченные планом «научные точки».

Конверт Почты России 1996 года, посвящённый архипелагу Новосибирские острова с о. Котельный

На острове Котельный – самом крупным из архипелага Новосибирские острова, расположенного в Северном Ледовитом океане между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским, в 1949 году специально для ВВЭ был построен аэродром «Темп», действовавший до 1993 года, затем заброшенный и вновь возрождённый в 2013 году.

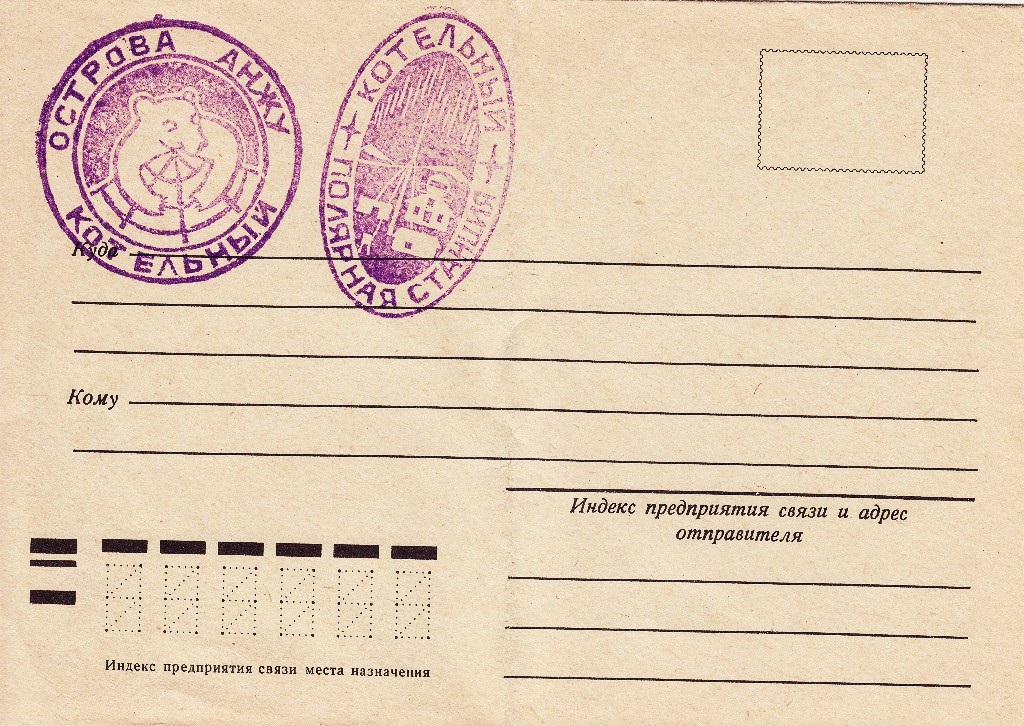

Почтовый конверт с отметками острова Котельный

Руководителем Высокоширотной воздушной экспедицией 1948 года, получившей кодовое наименование «Север-2», стал зам. начальника Главсевморпути, генерал-майор авиации А.А. Кузнецов. Об этом человеке, сделавшем невероятно много для возрождения и продолжения исследований и освоения Арктики в послевоенный период, необходимо сказать особо.

Генерал А.А. Кузнецов – на почтовой открытке

Советский лётчик военно-морской авиации, будущий Герой Советского Союза и генерал-лейтенант Александр Алексеевич Кузнецов (1904-1966) летать начал ещё в конце 20-х годов. Участвовал в национально-революционной войне испанского народа 1930-х годов, воевал на советско-финской, командовал ВВС Северного флота, уже в 1940 году стал генерал-майором. На Великой Отечественной войне – с июня 1941 года. Являясь командующим ВВС СФ, генерал лично совершил 70 боевых вылетов. Авиация Северного флота под его командованием внесла большой вклад в оборону Заполярья, срыв двух немецких наступлений на Мурманск в 1941-м и в 1942 году, в надёжную защиту с воздуха арктических конвоев и всего северного пути поставки грузов по ленд-лизу в СССР.

С января 1946-го по май 1947 года генерал-майор А.А. Кузнецов – начальник Управления полярной авиации Главсевморпути, а затем – с 1948-го по 1953 год – начальник Главного управления Севморпути при Совете Министров СССР.

По заданию правительства им были организованы высокоширотные арктические воздушные экспедиции Главсевморпути «Север-2», «Север-4», «Север-5» в Центральном полярном бассейне Арктики. Он не только успешно руководил работой по подготовке совместных операций военной и полярной авиации в Арктике, но и сам неоднократно вылетал на разведку для определения районов будущих ледовых аэродромов и полярных станций, демонстрируя при этом образцы мужества и героизма.

Вот, как говорилось об этом в недавно рассекреченном представлении его к званию Героя Советского Союза 1949 года: «Кузнецов А.А. …умело и мужественно проводил ледовую разведку по изучению районов, пригодных для ледовых аэродромов и организации на них научных станций. Лично проводил посадки на эти аэродромы. В самый критический момент работы экспедиции на Северном полюсе сжатием разломало лёд, что поставило под угрозу потери находящихся там самолётов и научного оборудования. Товарищ Кузнецов лично вылетел в этот район и произвел посадку на колёсном самолёте на неподготовленную льдину… Своим смелым руководством обеспечил вылет самолётов и спасение научного оборудования. В 1949 году товарищ Кузнецов А А. руководил экспедицией, проводившейся в значительно большем масштабе и в более сложных метеорологических условиях… Лично совершал разведывательные полёты и первый совершал посадку в наиболее трудных ледовых районах для организации на них станции научных работ. По окончании работы экспедиции на тридцати двух ледовых аэродромах последним покинул район работы и совершил беспосадочный перелёт Северный полюс – Москва…».

Звание Героя было присвоено ему закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года. А в январе 1951-го А.А. Кузнецов получил очередное воинское звание – генерал-лейтенант авиации. В этом бы не было ничего особенного, не занимай он в то время «штатскую» должность начальника Главсевморпути.

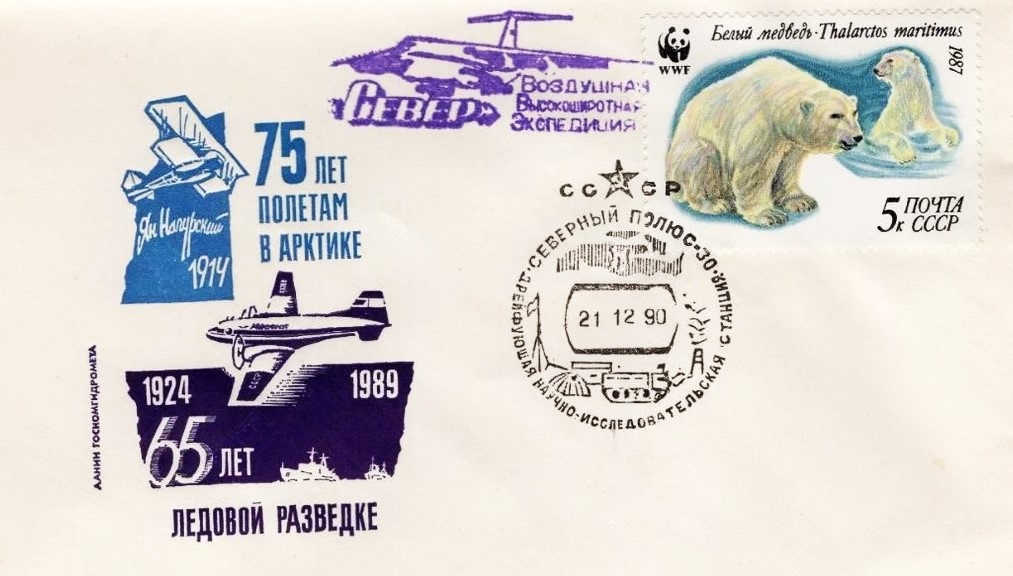

Служебный конверт ААНИИ 1989 года, посвящённый ледовой разведке и 75-летию полётов в Арктике, с отметкой ВВЭ «Север»

Вот что вспоминал о нём известный полярник Виталий Волович: «Будучи начальником одной из экспедиций под кодовым названием "Север" (1949 г.), А. Кузнецов носил китель морского летчика с золотыми генеральскими погонами, ладно сидевший на его атлетической фигуре. Его моложавое обветренное лицо и ярко-синие глаза странно контрастировали с густыми, слегка вьющимися, совершенно седыми волосами. Ходил он присущим только ему уверенным шагом, что придавало его походке некую весомость и неповторимость. Особой отличительной чертой было то, что при всей мужественности и решительности облика говорил он, никогда не повышая голоса, сохраняя внешнее спокойствие даже "снимая стружку". Видно поэтому полярные летуны между собой называли Александра Алексеевича ῝тишайшим῝... Чего стоило ему быть таким, пройдя столько испытаний и по-прежнему неся на плечах груз высочайшей ответственности за порученное дело государственной важности – знал только он один...».

***

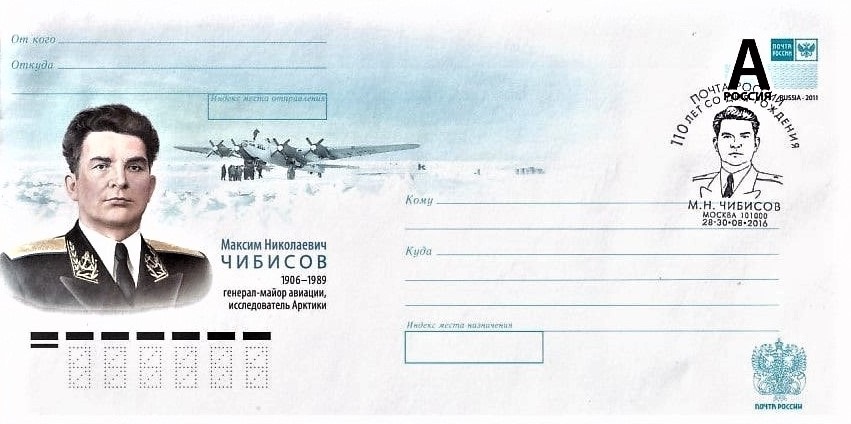

В штаб руководимой А. Кузнецовым Высокоширотной воздушной экспедицией 1948 года «Север-2» вошли уже знакомые нам опытнейшие полярные лётчики И. Черевичный, М. Водопьянов, И. Мазурук, штурман В. Аккуратов и другие. Подготовкой экспедиции по линии Управления полярной авиации с июля 1947 года занимался его новый начальник полковник М. Чибисов, вступивший в эту должность по просьбе А. Кузнецова в мае 1947 года. Чтобы оценить ситуацию перед проведением ВВЭ, Чибисов лично, за штурвалом самолёта проинспектировал маршрут Москва – Диксон – Игарка – Дудинка – Хатанга – Тикси – Кресты Колымские (позднее – посёлок Черский) – бухта Провидения – Угольная – Котельный – Москва, проведя в воздухе 203 часа.

Советский военный лётчик, будущий генерал-майор Максим Николаевич Чибисов (1906-1989) начал летать ещё в 1931 году, служил на Дальнем Востоке, в годы Великой Отечественной войны защищал в небе Ленинград, был командиром авиационной группы специального назначения по перегонке гидросамолетов «Каталина» из США в СССР (1944-1945 годы), а после войны стал начальником Управления полярной авиации СССР. На этом посту он сделал немало для освоения Арктики.

Маркированный конверт Почты России 2016 года, посвящённый 110-летию со дня рождения полярного лётчика М.Н. Чибисова

Был среди сподвижников А.А. Кузнецова и командир авиаотряда Управления полярной авиации Главсевморпути, младший лейтенант запаса, участник Великой Отечественной войны, опытнейший лётчик Михаил Алексеевич Титлов (1913-1998). В 1943 году его перевели в полярную авиацию, и с тех пор вся его жизнь неразрывно связана с Арктикой. В ходе ВВЭ «Север-2» 1948 года Титлов был командиром флагманского Ил-12. Известный полярный летчик М. Водопьянов так отзывался о нем: «Его мужество – в спокойствии, в выдержке. Титлов никогда не рисуется, ему совершенно чужды мелкое тщеславие, зазнайство, эгоизм, стремление показать свое превосходство, он никогда не выпячивает себя и, делая большое и важное, всегда скромен...».

Напомню, что ещё в октябре 1945 года М. Титлов со штурманом В. Аккуратовым совершил выдающийся полет на обычном двухмоторном транспортном самолете на Северный полюс. А 13 декабря 1946 года он из-за отказа мотора самолёта был вынужден совершить посадку на льдину в Арктике и провёл 16 суток в океане в ожидании эвакуации.

Герой Советского Союза М.А. Титлов – на почтовой открытке

С марта 1947 года младший лейтенант Михаил Титлов уволился в запас, но продолжил работу в Управлении Полярной авиации Главсевморпути, став одним из выдающихся советских полярных лётчиков. Он – участник Высокоширотных воздушных экспедиций «Север-2» (1948), «Север-4» (1949). Обеспечивал воздушные мосты с дрейфующими станциями «Северный полюс», носящими порядковые номера 2, 3, 4, 5, 6. При этом Михаил Алексеевич неоднократно проявлял выдающееся мужество и героизм. Так, 25 октября 1950 года при приближении самолёта к станции «Северный полюс-2» он получил сообщение, что подвижками льда напополам разломило 800-метровую ледовую взлетно-посадочную полосу. Тем не менее Титлов и командир второго экипажа мастерки посадили свои самолёты на обломок полосы. Затем Титлов взлетел благополучно, а второй самолёт потерпел аварию. Получив об этом сообщение, он развернул свою машину, вторично произвёл посадку, забрал раненых членов экипажа второго самолёта и вновь взлетел. Всё это происходило при непрерывных подвижках льда! Более того, когда он доставил раненых на Большую Землю, оказалось, что одному из них нужна срочная операция. М.А. Титлов немедленно вылетел с ним в ближайший посёлок (около 500 километров), где имелась больница. Всего в эти сутки он налетал более 22 часов!

В 1955 году М.А. Титлову за «успешное выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и отвагу» было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Всего же за двадцать лет работы он налетал около 10 тысяч часов, преодолев около трех миллионов километров.

Видимо, из-за первоначальной секретности происходившего такие легенды, как А.А. Кузнецов и М.А. Титлов, к сожалению, не нашли должного отражения в отечественной филателии.

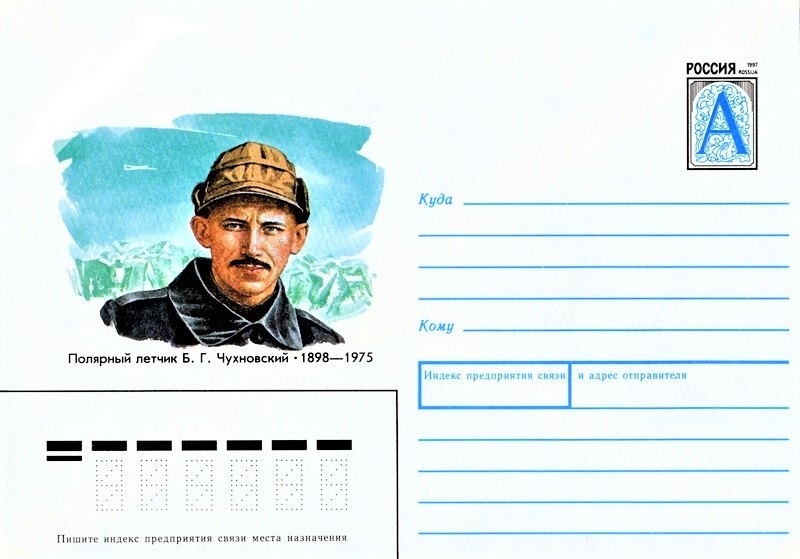

Кстати, был в команде А.А. Кузнецова и ещё один человек-легенда полярной авиации, опытнейший арктический лётчик, впервые совершивший полёты в район Новой Земли аж в 1924 году, а позднее, в 1928 году, участвовавший в экспедиции по спасению экипажа потерпевшего катастрофу в Арктике дирижабля «Италия» Умберто Нобиле, затем – в ледовой разведке Северного морского пути, в Третьей экспедиции особого назначения, – Борис Григорьевич Чухновский (1898-1975). Он участвовал в Великой Отечественной войне в должности заместителя командира авиаполка Северного флота, дослужился до звания полковника. После войны ещё 10 лет Борис Григорьевич работал в Управлении полярной авиации инспектором и консультантом. Его опыт был весьма востребован в ходе проведения ВВЭ.

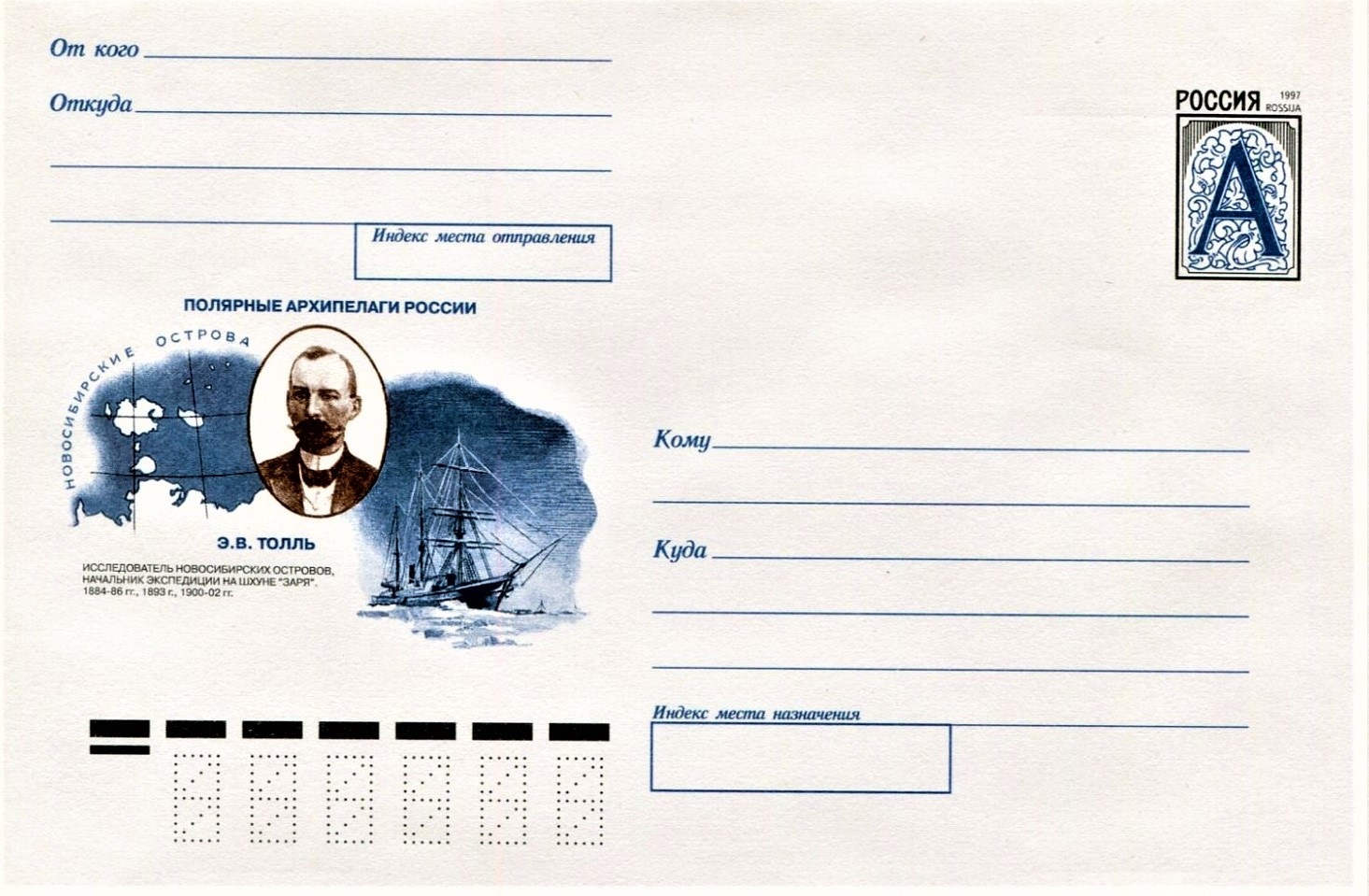

В 1997 году Почта России выпустила маркированный конверт с портретом Б.Г. Чухновского, посвящённый 100-летию со дня его рождения

Всего в Высокоширотной воздушной экспедиции «Север-2» 1948 года участвовали: 251 человек, в том числе от Главсевморпути – 120 человек, от военной авиации – 125 человек, а также 23 самолёта, в том числе 15 – от ВВС. В состав ВВЭ вошли переоборудованный бомбардировщик Пе-8, шесть Ли-2 на лыжах, четыре только что запущенных в серию Ил-12.

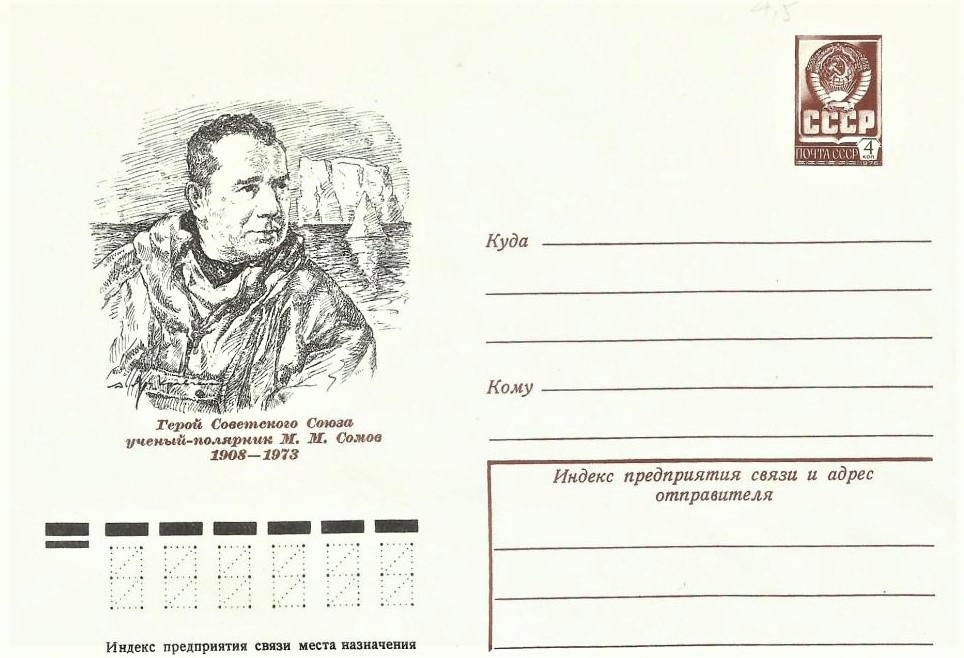

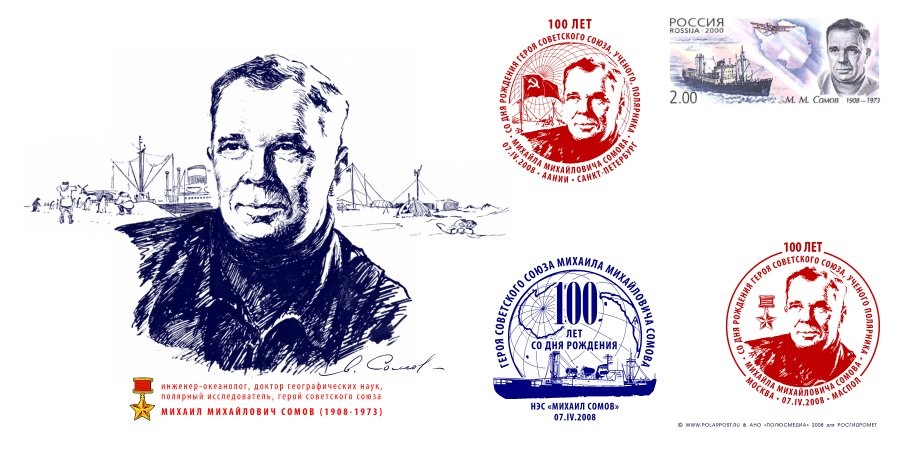

В ходе экспедиции использовались и так называемые «прыгающие» отряды. Метод их работы заключался в следующем: два самолёта с научной группой на борту и облегчёнными приборами совершали посадку на дрейфующую льдину в намеченной точке и выполняли комплекс наблюдений в течение 1–3 суток. После этого они перебазировались или «перепрыгивали» в следующую точку. Этот метод так и стали называть – «метод прыгающих групп». Работой этих отрядов руководил уже знакомый по моим предыдущим публикациям на портале океанолог, Герой Советского Союза Михаил Михайлович Сомов (1908-1973). Напомню лишь, что он работал в Арктике с 1938 года, был начальником дрейфующей станции «Северный полюс – 2» (1950-1951), стал один из первооткрывателей подводного хребта Ломоносова в Северном Ледовитом океане. Занимал пост заместителя директора Арктического научно-исследовательского института. Позднее занимался изучением Антарктики. Ему посвящен целый ряд филателистических артефактов.

Маркированный почтовый конверт Минсвязи СССР 1977 года, посвящённый М.М. Сомову

В 2008 году, к 100-летию со дня рождения М.М. Сомова, появилось сразу два филателистических сувенира, в том числе – от Почты России

Всего в период работы экспедиции «Север-2» в апреле-мае 1948 года самолёты совершили 121 посадку на ледовые аэродромы на дрейфующих льдах в 10 пунктах Центральной Арктики, были организованы восемь временных баз на льду.

6 мая 1948 года три самолёта Ил-12 под общим командованием майора И.Г. Севостьянова достигли Северного полюса (лётчик был удостоен за это звания Героя Советского Союза) и приземлились там. Затем несколько часов на льдине в месте посадки работали сотрудники Арктического института. На этом первая послевоенная ВВЭ завершилась.

***

Следующей должна была стать Высокоширотная воздушная экспедиция «Север-3», но этот номер был присвоен океанографической экспедиции на ледорезе «Литке», которая работала летом 1948 года в северной части Карского моря и северо-западной части моря Лаптевых в сравнительно высоких широтах. Поэтому весной 1949 года в Центральную Арктику решили отправить Высокоширотную воздушную экспедицию «Север-4». Район её работ был значительно расширен по сравнению с 1948 годом, почти втрое увеличено количество пунктов проведения научных исследований на льду. Экспедиция состояла из трёх подвижных отрядов под руководством М.М. Сомова, А.Ф. Трёшникова и П.А. Гордиенко.

Алексей Федорович Трёшников (1914-1991) – академик, возглавлял многие полярные экспедиции, руководил дрейфующей станцией «Северный полюс – 3» (1954-1955), с 1960-го по 1991 год был директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института, с 1977 по 1991 год – президент Географического общества СССР, Герой Социалистического труда.

Марка Почты России 2000 года. посвящённая А.Ф. Трёшникову

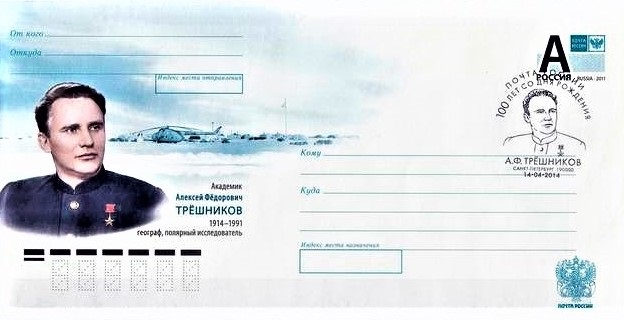

В 2014 году Почта России выпустила маркированный конверт с портретом А.Ф. Трёшникова и 14 апреля 2014 года провела в Санкт-Петербурге спецгашение, посвящённое 100-летию со дня его рождения

Павел Афанасьевич Гордиенко (1913-1982) – участник гидрологических экспедиций на полуостров Чукотка в 30-е годы, начальник полярной станции «Мыс Шмидта», почетный полярник. Один из четырех первых в мире полярников, которые в 1948 году ступили своими ногами на лед в географической точке с 90 градусами северной широты – на самом Северном полюсе. С 1941-го по 1982 год П.А. Гордиенко работал в Арктическом научно-исследовательском институте, участвовал в девяти высокоширотных воздушных экспедициях «Север», в 1955-1956 годах руководил дрейфом научно-исследовательской станции «Северный полюс – 4».

Марка Почты России 2000 года, посвящённая П.А. Гордиенко

Филателистический сувенир 2013 года, посвящённый 100-летию со дня рождения П.А. Гордиенко

Начальником экспедиции «Север-4» по-прежнему был глава Главсевморпути А.А. Кузнецов, его заместителем по лётной части – М.Н. Чибисов. Личный состав по линии Главсевморпути был утверждён в количестве 221 человека, из них – 50 научных сотрудников и 94 человека лётного состава.

Обслуживать ВВЭ выделили 14 самолётов: восемь Ли-2, два Ил-12, один Пе-8 и два военных. Кроме того, к экспедиции были приписаны несколько человек из ВВС ВМФ и самолёт Министерства обороны Си-47, оборудованный специальной аппаратурой для выполнения аэромагнитной съёмки.

Весной 1949 года в ходе Высокоширотной воздушной экспедиции «Север-4» И.И. Черевичный, М.А. Титлов и другие полярные асы высаживали учёных на лёд уже в 30 точках, а Виталий Волович и Андрей Медведев успешно совершили первый в мире прыжок с парашютом на Северный полюс.

В 1950 году экспедицией «Север-5» была организована дрейфующая станция «Северный полюс – 2», которая проработала ровно год.

***

После окончания секретных экспедиций 1948-1950 годов работы в центральной части Арктики были ненадолго приостановлены. В 1951 году ВВЭ «Торос» работала в районе пролива Вилькицкого и западной части полуострова Таймыр. В 1952 году состоялись ещё две ВВЭ с шифром «А-128» и «А-129» в восточном секторе Арктики. При этом экспедиция «А-128» действовала в Айонском ледяном массиве, где проводились гидрологические работы в Чаунской губе, в районе искусственного канала во льду и между островами Большой Раутан и Айон.

С 1954-го по 1993 год работа ВВЭ «Север» проходила в интересах народного хозяйства, в научных целях по определённой программе. Экспедиции стали ежегодными. Обеспечивающий авиаотряд находился с очередной дрейфующей станцией «Северный полюс» (а их число за этот период перевалило за 30) практически весь период её работы, начиная от ледовой разведки и нахождения подходящей льдины для организации основной базы станции, доставки с материка людей, оборудования и всевозможных грузов, снабжения продуктами и топливом, заканчивая эвакуацией персонала и оборудования в случае чрезвычайной ситуации.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1968 года с изображением самолёта над полярной станцией

На льдине основной базы строилась ледовая взлётно-посадочная полоса для приёма транспортных самолётов Ли-2 и Ил-14, организовывался диспетчерский пункт руководства полётами. По нормативам её размер должен был быть не меньше 900 на 50 метров, а толщина льда не менее 75 сантиметров. Если льдина не позволяла оборудовать ВПП нужного размера, ледовый аэродром строился на подходящей льдине в максимальной близости к базовой станции.

Научные группы (так называемые «прыгающие отряды») на прикреплённых к экспедиции самолётах, а позднее и вертолётах, имея определённую программу действий, выбирали по маршруту подбором с воздуха подходящую льдину, высаживались на неё на короткий период – от нескольких часов до трёх-пяти дней, выполняли научные наблюдения и потом отправлялись на следующую точку. После выполнения задания возвращались на основную базу дрейфующей полярной станции, где и производилась обработка результатов исследований.

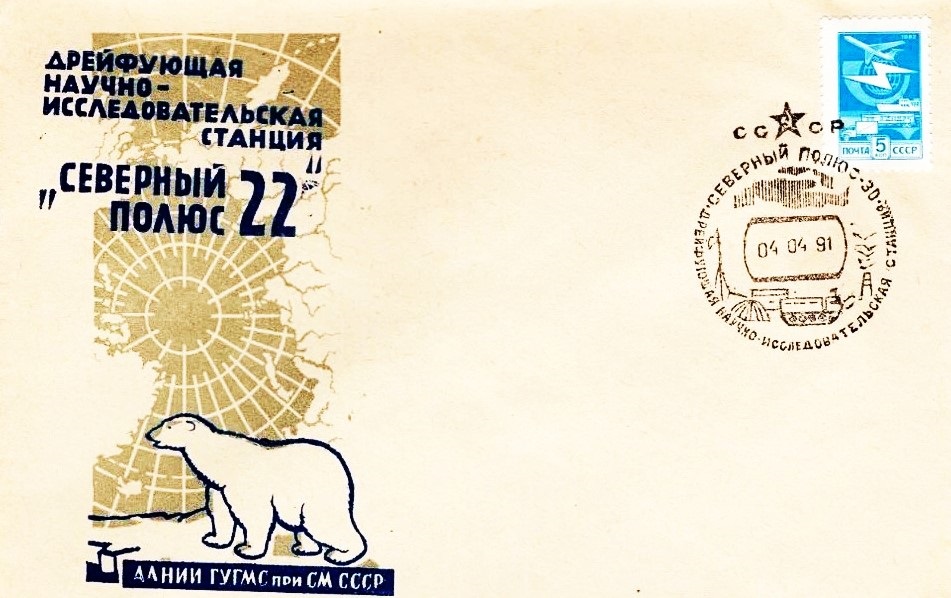

Итак, с 1954 года дрейфующие станции «Северный полюс» стали действовать постоянно, иногда даже одновременно друг с другом. В среднем каждая станция функционировала около двух лет, но были и рекордные отклонения. На большинстве станций работали самые настоящие почтовые отделения со всей полагающейся атрибутикой – почтовыми штемпелями, приемкой и отправкой корреспонденции. Сейчас такие послания – украшение коллекций многих почитателей полярной филателии.

Служебный конверт станции «Северный полюс-22», погашенный уже на предпоследней советской «СП-30» 4 апреля 1991 года – в день окончания её работы

Служебный конверт станции «Северный полюс-30», погашенный 4 апреля 1991 года – в день окончания её работы

Самой «долгоиграющей» за всю историю стала станция «Северный полюс – 22», руководил которой В.Г. Мороз. Она продрейфовала во льдах с 13 сентября 1973 года по 8 апреля 1982 года (почти девять лет!) и преодолела путь в 17 тысяч километров (вместо стандартных для таких станций 3-5 тыс. км).

Почтовая открытка, отправленная со станции-рекордсмена «Северный полюс-22» 21 апреля 1976 года

В моей коллекции есть открытка, отправленная с рекордсмена «СП-22» 21 апреля 1976 года и отмеченная всеми имеющимися на станции штемпелями. Шла она с Северного полюса до города Иваново всего полмесяца.

***

Работа авиаторов в Высокоширотных воздушных экспедициях «Север» была в общем-то стандартной, но чёткой, плановой и не лишённой того повседневного героизма, который чаще всего сами полярные лётчики героизмом не считают, они к этому привычны.

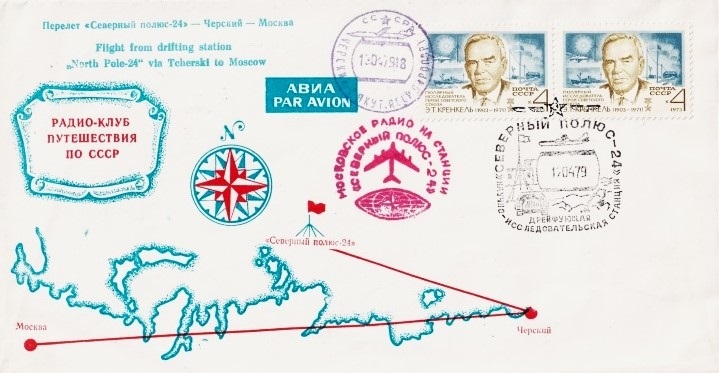

После передачи в январе 1960 года полярной авиации в ведение Главного управления Гражданского воздушного флота (с 1963 года – Министерство гражданской авиации СССР) авиационное обеспечение ВВЭ выполняли авиаотряды его Полярного управления. С 1968 года обязанность авиационного обеспечения дрейфующих научных станций «Северный полюс» была возложена на самолёты и вертолёты Нижнеколымского авиапредприятия (пос. Черский), позднее ставшего Колымо-Индигирским объединённым авиаотрядом.

Конверты 1979 года с почтовыми штемпелями посёлка Черский, где располагался основной авиаотряд, и дрейфующей полярной станции «Северный полюс-24»

В 1970 году программа высокоширотных экспедиций «Север» под руководством А. Трёшникова была значительно усовершенствована и получила название «Полярный эксперимент» (ПОЛЭКС). Экспедициями «Север» были начаты океанографические съёмки Северного Ледовитого океана по программе «Полярный эксперимент», связанные с изучением процессов взаимодействия атмосферы и океана.

***

Аркадий Романов, специально для GoArctic