Авиация Высокоширотных воздушных экспедиций «Север» в отечественной филателии – часть вторая

На каких машинах летали в Арктике советские полярные асы ВВЭ (1948-1993)

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1960 года с изображением самолёта Ил-18 в Арктике. Фото из архива автора

Важную роль в изучении и освоении Северного Ледовитого океана, его течений и климата, расположенных в его акватории островов, ледяных полей и прилегающих полярных территорий несомненно сыграли Высокоширотные воздушные экспедиции (ВВЭ) «Север», проводившиеся в 1948-1993 годах. Движущей силой и основой ВВЭ, конечно, была авиация. Продолжаем начатый здесь рассказ о том, как эта многолетняя эпопея отражена в отечественной филателии.

Самолёты и вертолёты экспедиций «Север»

Основными воздушными судами первых засекреченных высокоширотных экспедиций «Север-2», «Север-4», «Север-5», проходивших в районах Центральной Арктики, были самолёты Ли-2, Ил-12, Пе-8 и военные.

По инструкции в целях безопасности первичные посадки на лёд разрешалось производить только при совместном полёте двух самолётов. Выполнялся «пристрелочный» заход с посадочным курсом со сбросом дымовой шашки. При посадке один из членов экипажа, закреплённый страховочным ремнём, наблюдал через открытую заднюю дверь за касанием и следом от самолётной лыжи. При мокром следе самолёт уходил, не теряя скорости, на взлёт для продолжения поиска поблизости пригодной льдины. При сухом следе с самолёта, рулящего на минимальной скорости, выпрыгивали гидрологи с ледовым буром и лёдомерной рейкой и инструментально замеряли толщину льда. В случае недостаточной толщины льда гидрологи принимались экипажем на борт, и самолёт, не останавливаясь, должен был взлетать. При достаточной толщине льда самолёт прекращал движение, давалось «добро» на посадку второму (ведомому) самолёту.

***

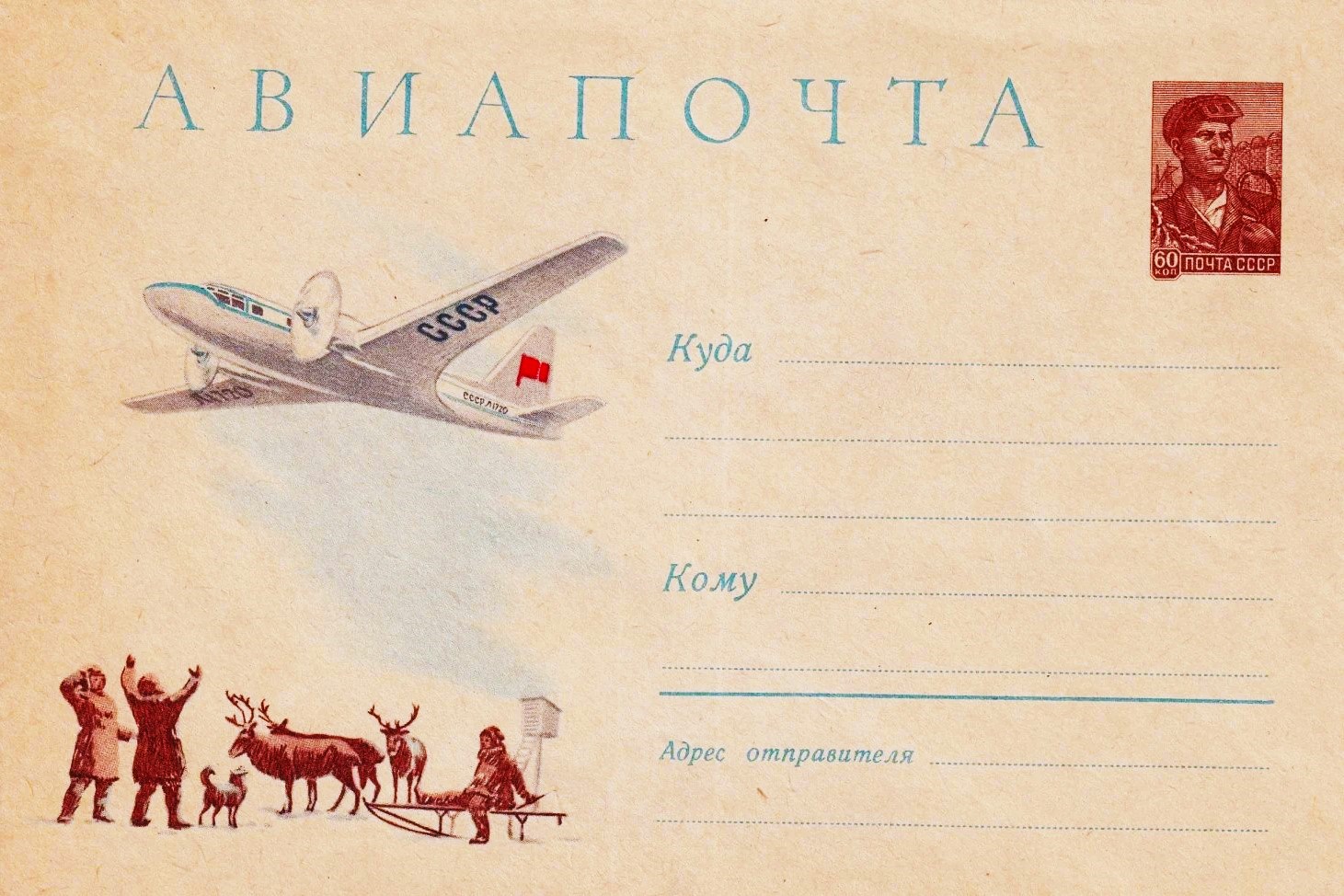

Ставший целой эпохой полярной авиации советский поршневой двухмоторный пассажирский и транспортный самолёт средней дальности Ли-2 (первоначально – ПС-84, главный конструктор – В. М. Мясищев) производился в СССР с 1939-го до 1953 года, а эксплуатировался до середины 1970-х. Самолёт был надёжен, пользовался популярностью у пилотов. Он отлично проявил себя ещё в годы Великой Отечественной войны, когда использовался не только для перевозок, но и для полётов за линию фронта к партизанам и диверсионным группам, для выброски парашютных десантов и как дальний ночной бомбардировщик.

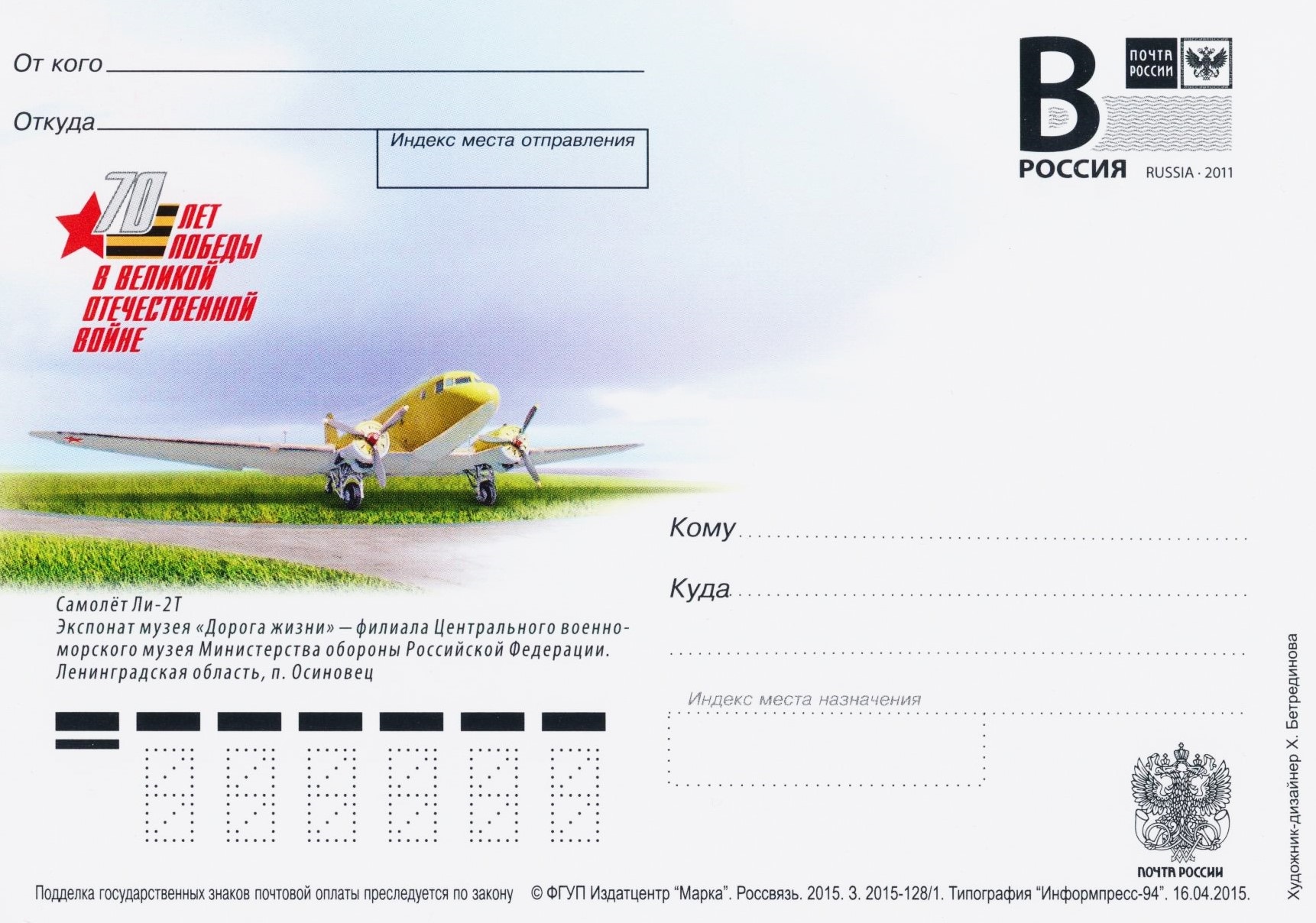

Односторонняя карточка Почты России 2015 года, посвящённая транспортному самолёту Ли-2

Ли-2 мог нести максимальную полезную нагрузку 2800 кг на расстояние до 1100 км (без груза – 2500 км) с максимальной скоростью 300 км/час. Система отопления обеспечивала температуру в негерметичном пассажирском салоне в районе 12-15° тепла, при температуре за бортом минус 30°. Лётный экипаж составляли четыре человека: два лётчика, радист и бортмеханик. В работе ВВЭ «Север» Ли-2 принимал участие до 1977 года, перевозил грузы и участников экспедиций.

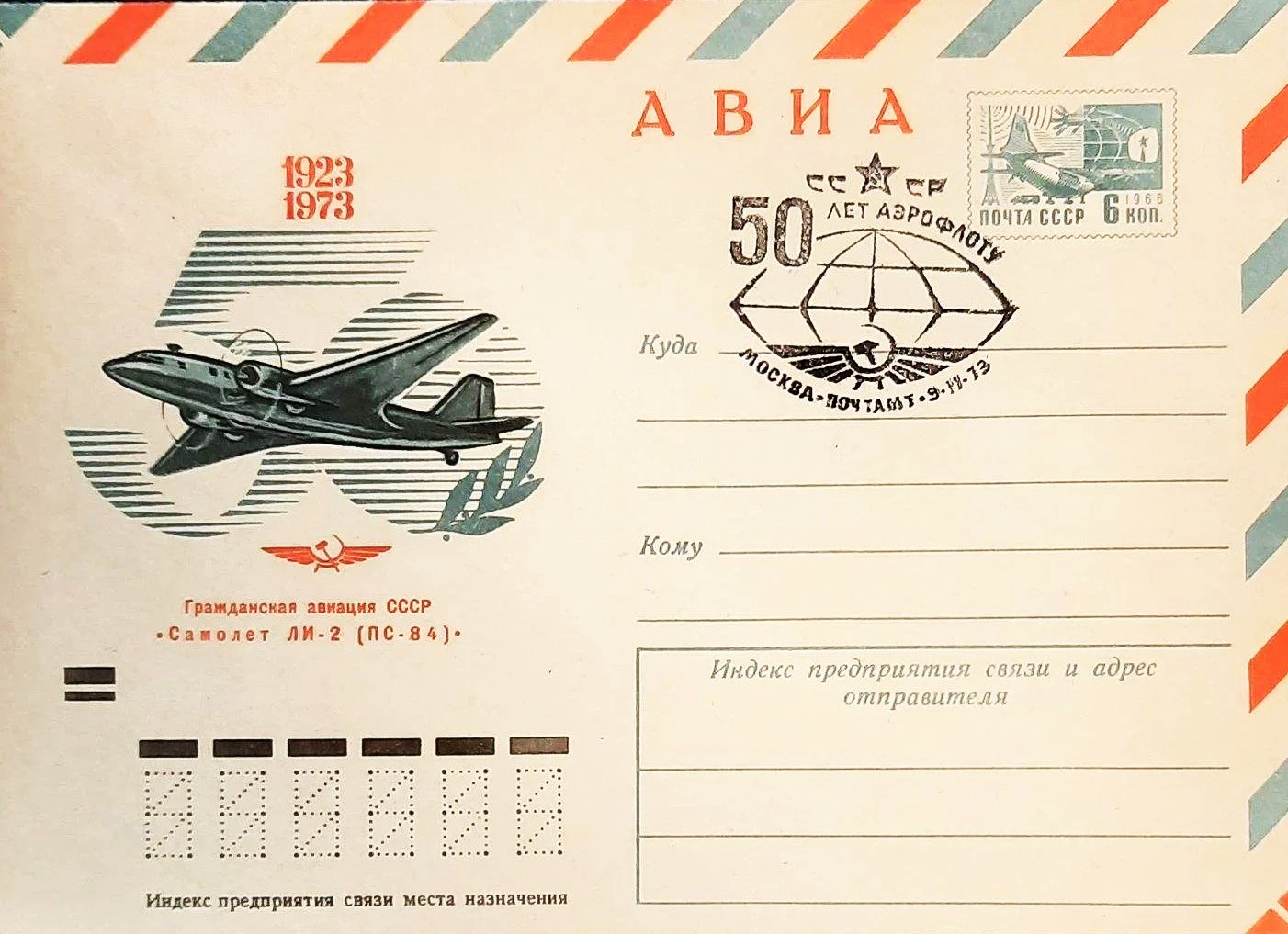

Самолёт Ли-2 (ПС-84) на почтовом конверте Минсвязи СССР 1972 года

***

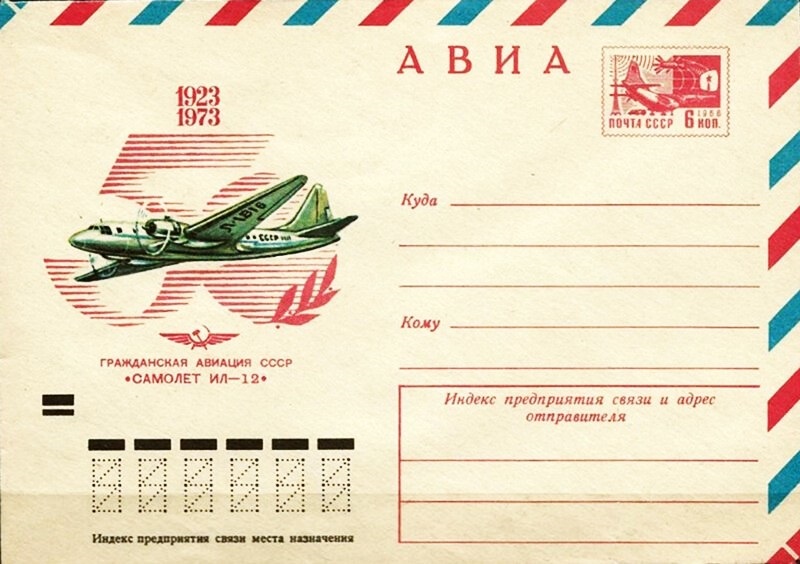

Ещё одним почетным ветераном Арктики был другой поршневой двухмоторный пассажирский (транспортный) самолёт Ил-12 (главный конструктор – С.В. Ильюшин). Первый полёт он выполнил 15 августа 1945 года под командованием известного лётчика-испытателя, будущего дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки (1904-1985), а в серийную эксплуатацию был введён в 1947 году. Кстати, В.К. Коккинаки испытывал и последующие машины Ильюшина.

Марка Почты России 2004 года, посвящённая В.К. Коккинаки и испытанным им самолётам

Ил-12 мог нести уже максимальную полезную нагрузку 3700 кг на расстояние до 1500 км (без груза – 3000 км) с максимальной скоростью 400 км/час. Экипаж также состоял из четырех-пяти человек, но кабина пилотов и пассажирский салон были герметичными, что позволяло ему летать выше стратосферы. Пассажировместимость могла достигать 32 человек.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1973 года с изображением самолёта Ил-12

В СССР самолеты этой модели эксплуатировались до 1968 года, в других странах – до середины 1990-х. В работе ВВЭ «Север» Ил-12 принимали участие до 1959 года, по бортам носовой части фюзеляжа у них была надпись «Полярная авиация». Также была предусмотрена замена колёсного шасси лыжными (лыжное шасси в полёте не убиралось). Напомню, что 6 мая 1948 года три Ил-12 под командованием майора И.Г. Севостьянова сели на Северном полюсе и высадили там учёных.

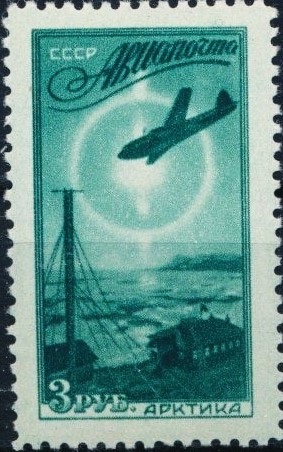

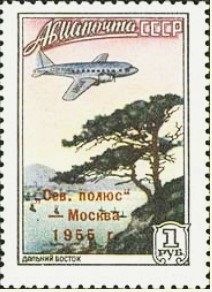

Легендарный самолёт не раз появлялся на советских почтовых марках без упоминания названия, а в 1949 году Ил-12 была посвящена целая серия «Воздушные линии Аэрофлота», включавшая сразу 8 знаков почтовой оплаты, запечатлевших воздушное судно в разных уголках страны, в том числе – и над Арктикой.

Марки Почты СССР 1949 и 1955 годов с изображением самолёта Ил-12

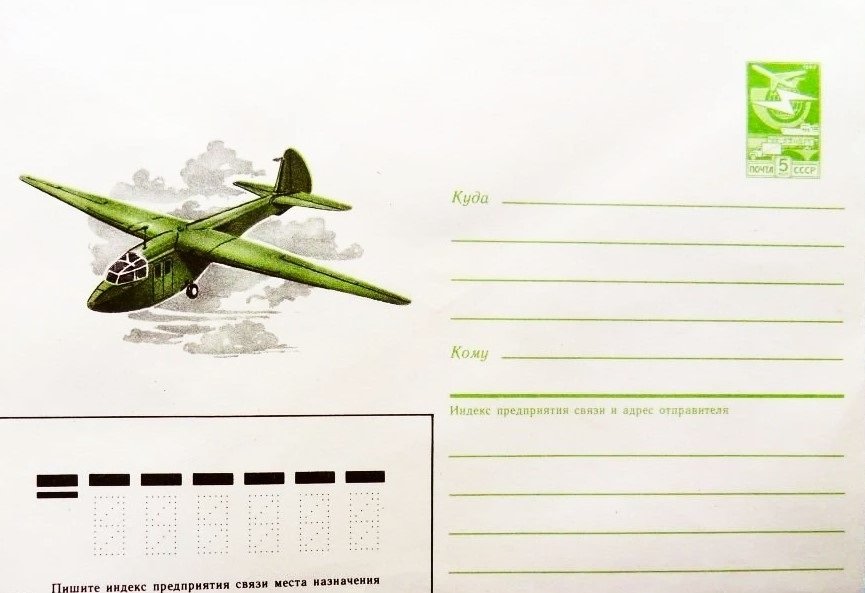

Самолёт Ил-12 мог буксировать грузовые планеры Як-14. Правда, в арктической истории известен только один случай их применения для транспортировки грузов. В марте 1954 года планеры Як-14 использовались для доставки оборудования (включая бульдозеры) на дрейфующую на льдине полярную станцию «Северный полюс – 4».

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1986 года с изображением планера Як-14

Доставить бульдозер в разобранном виде на станцию «СП-4» было решено одним планером, но при этом пошли на нарушения, так как вес на 700 кг был больше грузоподъемности Як-14. В другие планеры загрузили двигатели с электрогенераторами, буровой станок и РЛС системы посадки. Четыре грузовых «аэропоезда» вылетели с мыса Шмидта. Через 4 часа 40 минут планеры произвели успешную посадку на ледовом аэродроме «СП-4», а буксировщики Ил-12 после отцепки вернулись на остров Врангеля. Правда, больше с использованием планеров Як-14 в Арктике решили не рисковать.

***

Важную роль в ВВЭ «Север» сыграл советский четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик дальнего действия периода Второй мировой войны Пе-8 (первоначально – ТБ-7, генеральный конструктор В.М. Петляков), который начал выпускаться серийно в конце 1939 года. Производился он до 1945-го, а в 1954 году был снят с эксплуатации.

Марка Почты СССР 1946 года с изображением самолёта Пе-8 времён Великой Отечественной войны

После войны наименее изношенные машины были переоборудованы в транспортные самолёты для применения в условиях Крайнего Севера, на них ставилось спецоборудование для полярных полётов. Всего было переоборудовано пять Пе-8 (один сразу разбился), которые активно использовались в высокоширотных воздушных экспедициях. Груз весом до 15 тонн такой самолёт мог перевозить со скоростью 400 км/час на расстояние до 3600 км. В экипаж входили 8-12 человек.

Так, в мае 1949 года Пе-8 в ходе эвакуации экспедиции «Север-4» осуществил беспосадочный перелёт Северный полюс – Москва, а затем обеспечивал работу полярных станций «Северный полюс-3» и «Северный полюс – 4». А в 1952 году Пе-8 «Н-556» перевез под своим фюзеляжем первый советский серийный многоцелевой вертолёт Ми-1 к месту базирования в районе полярных зимовок, так как ресурса добраться своим ходом винтокрылой машине не хватило. Доставка прошла успешно, но вскоре Ми-1 разбился из-за ошибки пилота и поработать в районе Ледовитого океана не успел.

Марка Почты России 2009 года с изображением вертолёта Ми-1

А самолёт Пе-8 последний раз использовался в ВВЭ в 1954 году.

***

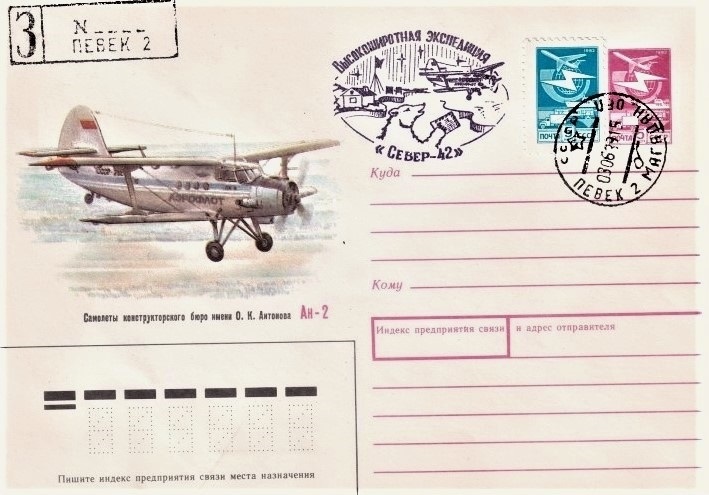

Самый известный и надёжный трудяга-ветеран, лёгкий многоцелевой одномоторный поршневой самолёт-биплан Ан-2 (главный конструктор – О.К. Антонов) производился серийно с 1949 года, а эксплуатируется до наших дней. Экипаж – 1-2 человека, в зависимости от комплектации. Полезная нагрузка до 1600 кг или 12 человек в пассажирском варианте. Скорость – 236 км/час (при максимальной взлётной массе), практическая дальность – 990 км.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1989 года с изображением самолёта Ан-2, почтовым штемпелем Певека и отметками ВВЭ «Север-42»

Будучи простым в эксплуатации, пригодным для взлёта и посадки с неподготовленных площадок и обладая малым разбегом и пробегом, самолёт был незаменим на Крайнем Севере. В Арктике Ан-2 начал использоваться ещё в ходе высокоширотных воздушных экспедиций «Торос», «А-128», «А-129» (1951-1952 гг.), но основным участником ВВЭ стал с 1954 года. Именно тогда известный полярный лётчик Михаил Каминский лично привёл Ан-2 в Арктику и испытал его во время проведения ВВЭ «Север-6». Это по его предложениям на Ан-2 установили автономный источник электроэнергии, бензиновую печку для отопления салона и обогрева двигателя, дополнительный инвентарь, необходимый в полярных широтах: якорь, разборные стремянки, заправочные средства.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1975 года с изображением самолёта Ан-2

В штатный состав экипажа полярных «аннушек» (так машину прозвали в народе) были введены штурман и бортрадист. Самолёт также оборудовали лыжными шасси с тормозами и электрообогревом. Во многом именно благодаря М. Каминскому полярный Ан-2 стал «воздушным каюром» – лучшим другом северян и незаменимой «рабочей лошадкой» на дрейфующих полярных станциях. С Ан-2 «прыгающие отряды» расставляли радиовехи, дрейфующие автоматические радиометеорологические станции, проводили гидрологические и гляциологические работы.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1976 года с изображением самолёта Ан-2

В работе ВВЭ «Север» Ан-2 принимал участие до 1992 года, практически до их окончания, перевозил грузы и участников экспедиций. Последней для него стала эпопея «Север-43», завершившаяся в декабре 1991-го, в дни, когда перестал существовать СССР. Легендарная «Аннушка» провела на полярной вахте четыре десятилетия.

Марка Почты СССР 1946 года с изображением самолёта По-2 времён Великой Отечественной войны

В ВВЭ «Торос», работавшей в районе пролива Вилькицкого и в западной части Таймырского полуострова в марте-мае 1951 года, кроме уже знакомых нам Ли-2 и Ан-2 принимал участие советский многоцелевой одномоторный поршневой биплан По-2 (до 1944 года – У-2, главный конструктор Н.Н. Поликарпов), который был запущен в серию ещё в 1928-м и производился до 1954 года. Это – один из самых массовых самолётов в мире, всего было построено 33 000 машин. В Великой Отечественной войне он участвовал в основном как легкий ночной бомбардировщик, разведчик и самолёт связи.

Марка Почты СССР 1978 года с изображением самолёта У-2 (По-2)

Экипаж По-2 состоял из двух человек. Скорость – до 130 км/час, дальность полёта – до 350 км, масса полезной нагрузки – 300 кг. «Небесный тихоход» мог совершать взлёт и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках. В Арктике два По-2 использовались как самолёт-разведчик и для доставки членов экспедиции.

Марка Почты СССР 1969 года с изображением самолёта По-2

***

В 1951 году в СССР приняли программу развития национального вертолётостроения. Уникальные свойства этих летательных аппаратов, позволяющие осуществлять вертикальный взлет, посадку и висение, грех было не использовать в Арктике. Особенно ценным было то, что вертолет мог базироваться на судах и выполнять посадку на неподготовленные площадки, в том числе льдины.

С 1954 года в ходе высокоширотных воздушных экспедиций вертолёты начали использоваться массово. Первыми были многоцелевые Ми-4 (главный конструктор М.Л. Миль), которые серийно выпускались в СССР в 1952-1968 годах, а эксплуатировались до середины 1980-х годов. Их крейсерская скорость – 140 км/час, дальность полёта – 465 км. Экипаж состоял из трех человек. Просторный отсек вмещал 1600 кг груза или 16 пассажиров. Ми-4 работали на дрейфующих станциях «Северный полюс» № 3 и 4. Вертолеты выкрасили в красный цвет, как самолеты Полярной авиации. В отличие от серийных машин, на них устанавливался дополнительный бензобак, что позволяло значительно увеличить дальность полета.

Марка Почты СССР 1955 года с изображением вертолёта Ми-4

Вот как описывал свое знакомство с новым летательным аппаратом руководитель «СП-3» А.Ф. Трёшников: «В чудесный солнечный день 18 апреля над лагерем появились два самолета и летательный аппарат необычной формы, без крыльев, с длинными лопастями, поднимающими снежный вихрь. Появление вертолёта у Северного полюса было большим событием. Многие впервые видели подобную машину. Было удивительно смотреть, как она сначала висела в воздухе, затем начала пятиться назад, в сторону и вдруг плавно села на лед...»

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1970 года с изображением вертолёта Ми-4

Экипаж майора А.Ф. Бабенко в 1954 году первым на вертолёте Ми-4 достиг Северного полюса, налетав более 300 часов. Лётчику было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1955 году на двух Ми-4 был совершён рекордный перелёт протяжённостью более 5000 км из Москвы до полярной станции «Северный полюс-5». Вертолёты Ми-4 работали в ВВЭ «Север» до 1966 года.

Марка Почты СССР 1960 года с изображением вертолёта Ми-4

С 1956 г. советские вертолеты типа Ка-15 и Ми-4, базировавшиеся на ледоколах, стали систематически привлекаться к проведению ледовой авиаразведки.

Немаркированный конверт Почты России 2008 года с изображением вертолёта Ка-15

***

Вклад в освоение Арктики вертолётов первого поколения трудно переоценить. В дальнейшем к поршневым вертолётам присоединились винтокрылые собратья, оснащенные газотурбинными двигателями, позволившими иметь гораздо лучшие лётно-технические и эксплуатационные характеристики. В Арктику пришли новые вертолёты, такие как Ми-2, Ми-6, Ми-8, которые постепенно вытеснили своих поршневых предшественников. Например, Ми-2 использовались для ближней тактической ледовой разведки и базировались в том числе на ледоколах.

Советский тяжёлый многоцелевой вертолёт Ми-6 (разработчик – ОКБ М.Л. Миля) стал первой в мире серийной винтокрылой машиной, оснащённой двумя турбовальными двигателями со свободной турбиной. Он производился в 1959-1980 годах, а эксплуатировался до начала 2000-х. На счету Ми-6 – несколько мировых авиационных рекордов.

Марка Почты СССР 1980 года с изображением вертолёта Ми-6

Вертолёт Ми-6 был выполнен по классической схеме, с одним несущим и одним рулевым винтом. Максимальный вес перевозимого груза: внутри – до 12 тонн, на внешней подвеске – до 8 тонн, скорость – 250 км/час. Экипаж состоял из шести человек. Ми-6 использовался в ходе высокоширотных воздушных экспедиций 1978-1984 годов.

Марка Почты СССР 1980 года с изображением вертолёта Ми-8

Его младший собрат – советский средний многоцелевой вертолёт Ми-8 (главный конструктор – также М.Л. Миль) стал самым массовым в истории авиации двухдвигательным вертолётом в мире. Он производится и эксплуатируется с 1965 года и по сей день, выпущено уже более 12 тыс. экземпляров. Имеет грузовой и пассажирский варианты.

Марка Почты России 2009 года с изображением вертолёта Ми-8

Скорость Ми-8 – 240 км/час, максимальная дальность полёта – 365 км, грузоподъемность на внешней подвеске - до 3000 кг. Ми-8 различных модификаций вместе с самолётами Ан-2 выполняли основной объём научных и транспортных работ в ходе высокоширотных воздушных экспедиций 1969-1993 годов. Сейчас такие вертолёты есть и на атомных ледоколах.

***

Но вернемся к самолётам. В ВВЭ «Север» с 1957 года и до их завершения в 1990-х работал известный многим читателем старшего поколения ближнемагистральный двухмоторный самолёт, последний советский пассажирский лайнер с поршневыми двигателями Ил-14 (главный конструктор – С.В. Ильюшин), который выпускался в 1953-1959 годах, а эксплуатировался в гражданской авиации до 2005 года. Ил-14 по технике пилотирования и выполнению посадки был проще, чем Ил-12.

Марка Почты СССР 1958 года с изображением самолёта Ил-14

Средняя скорость Ил-14 составляла 400 км/час, дальность полёта – 1250 км, пассажировместимость – до 36 мест. Эти небольшие лайнеры поддерживали связь между Большой землёй и полярными станциями, осуществляли доставку людей и грузов, вели разведку льдов и проводку в них морских судов. Из-за своих характеристик, неприхотливости и надёжности в работе Ил-14 был незаменим в Арктике. Поэтому назначенный ресурс самолёта постоянно продлевался.

Марка Почты России 2019 года с изображением самолёта Ил-14

В 1962 году был испытан арктический вариант самолета Ил-14П с убирающимся лыжным шасси. Успешной эксплуатации Ил-14 в полярной авиации способствовали экономичные двигатели, обеспечивавшие длительные полеты в условиях Арктики при температурах -70 °С и сильном обледенении, возможность взлетать и садиться на ограниченные, в том числе, выбранные с воздуха, ледовые площадки, простота в обслуживании.

***

В 1978-1980 годах в высокоширотных воздушных экспедициях «Север-30», «Север-31» и «Север-32» работал четырёхмоторный турбовинтовой дальнемагистральный самолёт Ил-18 (главный конструктор – также С.В. Ильюшин), который выпускался в 1957-1985 годах, а эксплуатировался в гражданской авиации до 2002 года.

Марка Почты СССР 1958 года с изображением самолёта Ил-18

Хотя ещё в марте 1958 года Ил-18 под управлением известного нам лётчика-испытателя Владимира Коккинаки выполнил первый контрольный полет по маршруту Москва – станция «Северный полюс – 6» – Москва, положивший начало его регулярным полетам в Арктику.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1970 года с изображением самолёта Ил-18 и штемпелем «СП-18»

Экипаж Ил-18 составляли пять человек, пассажировместимость – до 122 мест, грузоподъёмность – до 15 тонн (в грузовом варианте), средняя скорость – 650 км/час, практическая дальность – 6500 км. Самолёт перевозил грузы на полярные станции и участников экспедиций.

Марка Почты России 2019 года с изображением самолёта Ил-18

***

Всего в одной экспедиции – «Север-12» весной и осенью 1960 года принял участие среднемагистральный многоцелевой четырехмоторный турбовинтовой самолёт Ан-10 (главный конструктор – О.К. Антонов). Машина производилась в 1957-1960 годах, а эксплуатировалась до начала 1980-х годов. Его экипаж состоял из пяти человек. Ан-10 мог перевозить 112 пассажиров со средней скоростью 600 км/час на расстояние до 2000 км или до 10 тонн в грузовом варианте.

Марка Почты СССР 1958 года с изображением самолёта Ан-10

6 апреля 1960 года начальник Управления полярной авиации гражданского воздушного флота СССР, Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации М.И. Шевелёв устроил пресс-конференцию для советских журналистов. Он сообщил, что в ночь на 6 апреля турбовинтовой транспортный самолет Ан-10 совершил полет с грузом 8,5 тонн на станцию «Северный полюс-8» и произвел посадку на плавающую льдину. Разгрузка машины продолжалась всего 15 минут. Возвратившись на базу, утром 6 апреля, самолет совершил второй полет на «СП-8» и доставил такое же количество груза. Для перевозки этого груза на самолетах Ил-14, которые обслуживали тогда полярные станции, нужно было бы совершить вместо одного шесть рейсов.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1977 года с изображением самолёта Ан-10

В 1959 году на базе Ан-10 был создан его полностью грузовой вариант – Ан-12. Этот турбовинтовой четырехмоторный транспортный самолёт мог перевозить крупногабаритные грузы общим весом до 20 тонн с крейсерской скоростью свыше 600 км/час на расстояние более 3000 км. Воздушные суда этой марки эксплуатируются до сих пор.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1974 года с изображением самолёта Ан-12

Ан-12 зарекомендовал себя как очень надёжный летательный аппарат, способный работать в сложных климатических условиях, и неприхотливый в обслуживании. Не случайно в 1962 году за его разработку конструкторы удостоились Ленинской премии, а О.К. Антонову в 1966 году присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Марка Почты России 2006 года с изображением самолёта Ан-12

С 1966-го по 1984 год самолёты Ан-12 активно использовались в высокоширотных экспедициях в Арктике по обеспечению работы научных дрейфующих станций «Северный полюс».

***

Марка Почты СССР 1965 года с изображением самолёта Ан-24

Ещё один турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт ОКБ О.К. Антонова получил обозначение Ан-24. Он впервые поднялся в воздух в октябре 1959 года, выпускался до 1979-го, а эксплуатируется по сей день. У этого лайнера крейсерская скорость – 450 км/час, дальность полёта – до 2 тыс. км, коммерческая загрузка – 50 пассажиров. Особенностью Ан-24 была его способность производить взлёт и посадку с грунтовых аэродромов, благодаря чему самолёт стал одной из самых массовых машин Аэрофлота. В 1967 году было изготовлено и пять специальных самолётов ледовой разведки Ан-24ЛР «Торос».

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1976 года с изображением самолёта Ан-24

В мае 1972 года командир авиаотряда Александр Евдокимов блестяще посадил первый Ан-24 на взлётно-посадочную полосу дрейфующей станции «Северный полюс – 21». Фактически тот полёт был испытательным – до того дня такие самолёты не эксплуатировались на ледовых ВПП. Евдокимов принял решение, выполнил посадку и только после этого запросил официальное разрешение в ОКБ Антонова на посадку самолётов этого типа на дрейфующие льды. Естественно, получил выговор, но зато значительно ускорил применение в Арктике Ан-24, которые впоследствии заменили Ли-2 и Ил-14 и взяли на себя основной объём перевозок в высокоширотных воздушных экспедициях вплоть до 1989 года.

Марка Почты России 2006 года с изображением самолёта Ан-24

Грузовым аналогом Ан-24 был транспортный Ан-26 почти с такими же характеристиками (добавилась грузоподъёмность – 5,5 тонн), который начал своё участие ВВЭ «Север» в 1977 году.

***

Завершает эту линейку уникальный двухтурбинный многоцелевой среднемагистральный самолёт из «антоновского семейства» – Ан-74, созданный специально для применения в условиях Крайнего Севера. Его экипаж состоит из 4-5 человек. Воздушный лайнер позволяет перевозить груз до 10 тонн, в том числе до 52 пассажиров в зависимости от модификации, с крейсерской скоростью 550-700 км/час на расстояние до 2700 км. Ан-74 можно эксплуатировать в любое время года с бетонных, галечных, ледовых и снежных аэродромов.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1989 года с изображением самолёта Ан-72

Ан-74, первоначально имевший обозначение Ан-72А («Арктический»), совершил первый полёт в 1983 году. Он был разработан и предназначен специально для эксплуатации в суровых климатических условиях с температурой воздуха на аэродромах до минус 60 градусов, для перевозки грузов, техники и людей. Ан-74 может выполнять следующие специализированные задачи: проводку судов по СМП, организацию и обслуживание дрейфующих станций, проведение научно-исследовательских работ в высоких широтах Арктического бассейна, визуальную ледовую разведку. В составе ВВЭ «Север» Ан-74 успел поработать в 1985-1991 годах, в гражданской авиации эксплуатируется и в наши дни.

Марка Почты России 2006 года с изображением самолёта Ан-74

***

И наконец знакомый всем тяжёлый транспортный самолёт с четырьмя турбореактивными двигателями Ил-76 (разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством Г.В. Новожилова), который начал эксплуатироваться в 1974 году, а различные его модификации производятся до сих пор. Экипаж тяжеловоза состоит из семи человек.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1974 года с изображением самолёта Ил-76

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять (в зависимости от модификации) грузы массой 28-60 тонн на расстояние до 6700 км с крейсерской скоростью 770-800 км/час. Может выполнять посадку на ледовых аэродромах: длина разбега на взлёте – 1500-2000 м, а пробег при посадке – 930-1000 м. Ил-76 позволяет доставлять грузы в труднодоступные места, в том числе на дрейфующие научные станции в Северном Ледовитом океане, используя при этом различные способы их парашютного десантирования.

Марка Почты СССР 1979 года с изображением самолёта Ил-76

В ВВЭ «Север» самолёт этой марки использовался с 1982 года и практически до завершения экспедиций в начале 1990-х. Ил-76 изображён и на почтовом штампе ВВЭ. Местом его базирования был аэродром Черский (Колымо-Индигирский объединенный авиаотряд). Но порой в направлении Северного полюса взлетали и из Певека.

Служебный конверт последней советской дрейфующей станции «Северный полюс-31» 1991 года с почтовыми отметками и штампом ВВЭ «Север» с изображением самолёта Ил-76

Например, 8 декабря 1983 года самолет Ил-76 с бортовым номером 76473 в темноте полярной ночи с ювелирной точностью, в несколько заходов сбросил на парашютах грузы для терпящей бедствие (продовольствие и топливо были на исходе) дрейфующей станции «Северный полюс-25» с 19 зимовщиками. Операция была уникальная, прошла успешно, но без шумихи в прессе. А станция после поддержки с воздуха продолжила работу. И это лишь один пример из славной биографии Ил-76.

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1985 года с изображением самолёта Ил-76

Последняя Высокоширотная воздушная экспедиция «Север-45» состоялась в апреле-июне 1993 года. При её проведении из авиации использовались только вертолёты Ми-8.

Конверт с отметками последней Высокоширотной воздушной экспедиции «Север-45» 1993 года

***

В наши дни работает Высокоширотная арктическая экспедиция (ВАЭ) – оперативно производственный логистический отдел Арктического и антарктического научно-исследовательского института. ВАЭ – правопреемница отдела научных экспедиций и Высокоширотной воздушной экспедиции «Север», проводившейся в 1940-1990-х годах.

Основные научные и научно-практические задачи работ, проводимых ВАЭ: выполнение комплекса научных исследований для решения задач по гидрометеорологическому обеспечению хозяйственной деятельности в Арктическом регионе, изучение региональных и глобальных изменений климата, а также осуществление мониторинга загрязнения природной среды.

Дрейфующие станции «Северный полюс» теперь высаживаются с помощью одноимённой самодвижущейся платформы, а в научных экспедициях всё чаще используется беспилотная авиация.

Только в 2024 году на счету ААНИИ – 13 арктических экспедиций и более 60 высокоширотных научно-исследовательских проектов. Исследование Арктики продолжается.

***

Аркадий Романов, специально для GoArctic