Как микропластик из сибирских рек распространяется в арктических морях: учёные показали механизмы и траектории его движения

В новосибирском Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН провели исследование

Фото: Сергей Карпухин / GeoPhoto

Ученые Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН) выяснили, что происходит с микропластиком, когда он попадает в арктические моря из сибирских рек: с помощью математического моделирования им удалось показать, что вмерзание фрагментов пластикового мусора в морской лед и их биообрастание существенно влияют на траектории распространения микропластика в Арктике. Результаты исследования опубликованы в журналах Water и Applied Sciences, информирует издание «Наука в Сибири».

Каждый год, по словам научного издания, в Мировой океан попадает от 8 до 13 миллионов тонн пластиковых отходов. Под воздействием ультрафиолета и среды, от трения пластиковый мусор измельчается и превращается в микропластик – кусочки размером менее пяти миллиметров. Как давно предупреждают природоохранные организации и учёные, – микропластик представляют угрозу для окружающей среды, животного мира и самого человека (частицы микропластика обнаруживают уже в тканях человеческого мозга; быстрее, чем идут научные исследования, непредсказуемо меняются микроорганизмы, разрушающие пластик и тд). Микрофрагменты пластика находят в поверхностном и глубинном слоях океана, на дне и в морском льду.

Учёные предполагают, что для обнаружения скопления частиц пластика в Мировом океане – в дополнение к наблюдениям в экспедициях необходимо применять численное моделирование. Проведённая учёными Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН работа сфокусировала внимание на физических процессах, которые необходимо изучить – для лучшей оценки рисков загрязнения микропластиком.

Модельные траектории для отдельных частиц размером 0,5 мм (слева) и 0,01 мм (справа), выброшенных на шельф Карского моря в течение 2016 года: март (пурпурный), май (зеленый), октябрь (коричневый), декабрь (голубой). Вставки в углах рисунка иллюстрируют временные ряды глубины погружения для каждой частицы. Положительные значения глубины указывают на то, что частица вмерзла в лед Модельные траектории для отдельных частиц размером 0,5 мм (слева) и 0,01 мм (справа), выброшенных на шельф Карского моря в течение 2016 года: март (пурпурный), май (зеленый), октябрь (коричневый), декабрь (голубой). Вставки в углах рисунка иллюстрируют временные ряды глубины погружения для каждой частицы. Положительные значения глубины указывают на то, что частица вмерзла в лед. Изображения предоставлены исследователями. Источник: sbras.info

Моделирование переноса и осаждения микропластика в арктических морях проводилось с использованием физико-математической трехмерной модели океана и морского льда SibCIOM (Siberian Coupled Ice-Ocean Model), разработанной в ИВМиМГ СО РАН: модель на основе сценарных данных рассчитывает время и поля течений, температуры и солености океана, толщину и дрейф льда, и может определить возможные области накопления загрязняющих веществ. При проведении эксперимента важно было задать источники поступления микропластика в океан: среди сибирских арктических рек, впадающих в арктические моря, наиболее загрязненными считаются Обь и Енисей. Потом уже система морских течений распространяет загрязнение, но если отходы вмерзают в лед, то начинают переноситься уже дрейфом льда, а циркуляция льда может отличаться от циркуляции верхнего слоя океана. В области проливов, связывающих Арктику с Северной Атлантикой, лёд движется быстро, и лёгкие частицы, выйдя за пределы Карского моря, могут распространяться достаточно далеко, по словам исследователей. Тяжелые же пластиковые частицы быстро оседают поблизости от устья реки, не успев вмерзнуть в ледяной покров, и переносятся системой придонных течений на небольшие расстояния по Карскому морю.

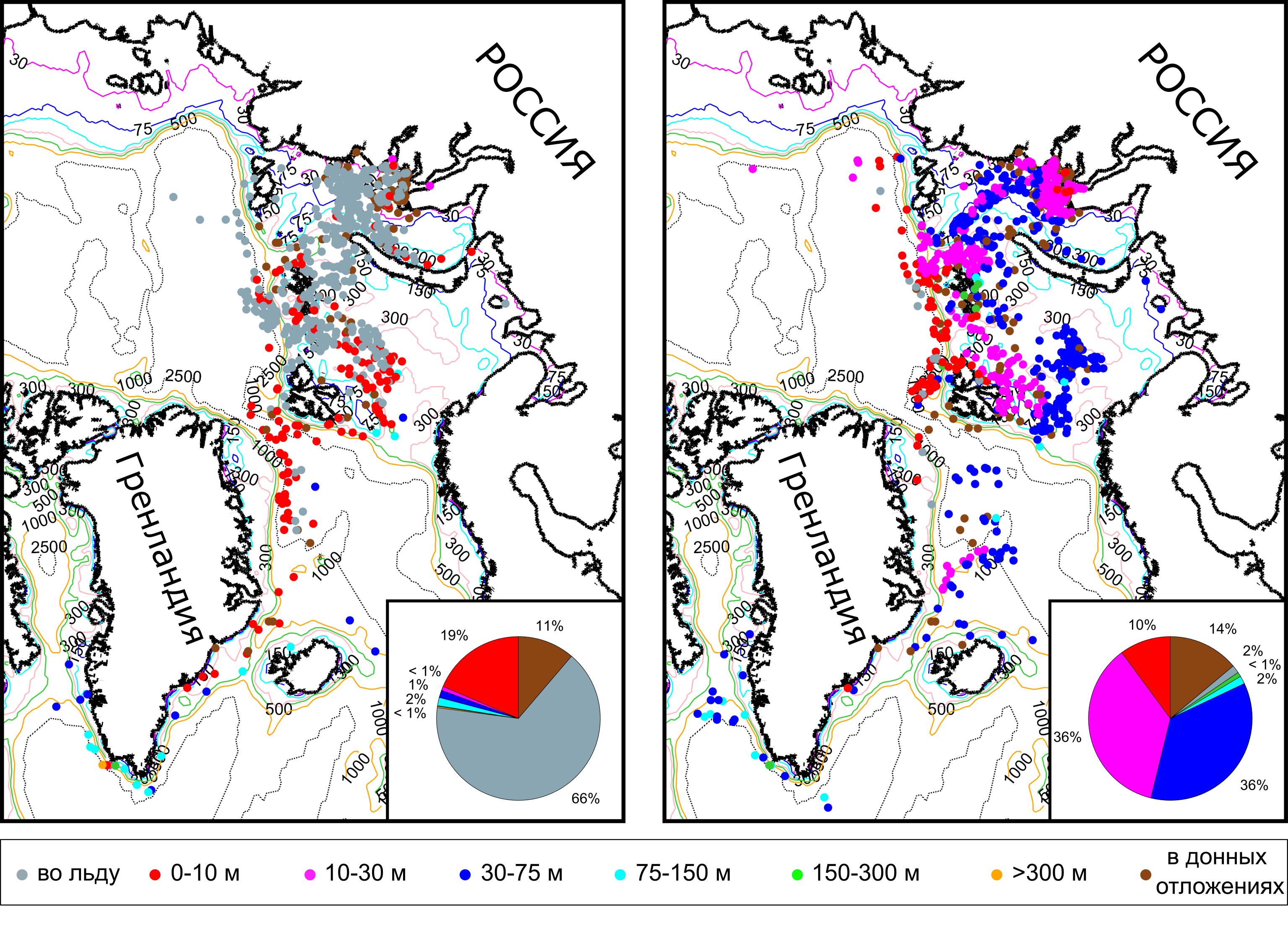

Модельное распределение частиц микропластика после пяти лет непрерывного стока с речными водами. Результаты эксперимента для частицы размером 0,5 мм зимой (слева) и летом (справа). Цвет частицы определяется глубиной ее погружения, показанной на панели ниже. Круговые диаграммы показывают процентное содержание частиц в каждом слое Модельное распределение частиц микропластика после пяти лет непрерывного стока с речными водами. Результаты эксперимента для частицы размером 0,5 мм зимой (слева) и летом (справа). Цвет частицы определяется глубиной ее погружения, показанной на панели ниже. Круговые диаграммы показывают процентное содержание частиц в каждом слое. Изображения предоставлены исследователями. Источник: sbras.info

Кроме распространения самих частиц микропластика, существует проблема их биообрастания – накапливания на их поверхности живых организмов: создающаяся биоплёнка имеет большую плотность, чем морская вода, поэтому даже легкие частицы, накопив биомассу, меняют глубину погружения траекторию движения и скорость осаждения на дно.

Как сообщает издание: «Проведенное моделирование продемонстрировало сложный характер перемещения частиц по вертикали. Легкие частицы микропластика, обрастая водорослями, постепенно погружаются в нижележащие слои океана. Однако на определенной глубине, где условия становятся менее благоприятными (понижается температура воды, уменьшается количество проникающего света и доступного хлорофилла), эти водоросли теряют способность размножаться и биопленка постепенно отмирает. Очищенная частица всплывает ближе к поверхности, где может снова накопить биомассу».

И тогда проявляется неочевидное поведение микрочастиц: «Характер вертикального движения свойственен частицам разных размеров, однако чем мельче частица, тем больше времени занимает процесс ее всплытия, – поясняет главный научный сотрудник ИВМиМГ СО РАН, доктор физико-математических наук Елена Голубева. – Относительно крупные частицы (около 0,5 мм в диаметре) за летний сезон многократно колеблются между поверхностью и глубиной эвфотической зоны – освещаемой солнцем верхней толщи воды. При этом в зимний период, полностью потеряв биопленку и поднявшись вверх, они могут быть вморожены в лед. В таком случае их дальнейшая траектория определяется системой дрейфа льда. В то же время более мелким частицам (0,01 мм) после очищения требуется около года, чтобы подняться к поверхности. В период подъема они перемещаются под действием глубоководных морских течений, направления которых отличаются от циркуляции поверхностного слоя и дрейфа льда».

В дальнейших исследованиях учёные должны будут учитывать в расчётах более широкие условия моделирования, включающие и формы частиц микропластика, и способы перемещения – к примеру, биомиграцию в поглощающих их организмах.