Война и мир в Арктике. Может ли одно мешать другому

Противостояние, от которого нельзя отказаться.

Утром 23 марта японский контейнеровоз под панамским флагом «Ever Given» длиной 400 метров и шириной 59 метров (один из самых больших в мире), следуя курсом из Китая в Голландию по Суэцкому каналу, попал в песчаную бурю. Предположительно, капитан и неотдохнувшая команда (из-за ковида морякам запрещается покидать судно) в сложных погодных условиях не справились с управлением, громадное судно село на мель, его развернуло, и оно по диагонали полностью перегородило Суэцкий канал, который в этом месте не имеет дублёра. Спустя почти неделю, используя высокий прилив в полнолуние и в общей сложности семнадцать буксиров, контейнеровоз водоизмещением 220 000 тонн удалось сдвинуть с места и поставить на фарватер. (Разгружать контейнеровоз владельцы изначально не собирались и оставляли такую возможность лишь на самый крайний случай). Как скоро удастся действительно освободить проход – пока точно неизвестно, при благоприятном раскладе это произойдёт уже сегодня, но на входе в канал скопилась очередь из более чем 360 судов. Мировая экономика теряла на простое и нарушении логистических цепочек до 10 млрд долларов в день…

Среди судов, которые ожидают сейчас прохода через Суэцкий канал, чтобы возобновить маршрут следования, находятся несколько десятков танкеров с нефтью и сжиженным природным газом. Правда, часть из них уже отправились длинным путём – вокруг Африки, как плавали из Европы в Индию мореплаватели прошлого.

Весь этот хаос, разумеется, не мог не повлиять на желание агентов мировой торговли найти альтернативные пути транспортировки. На сегодняшний день в выигрыше оказались «Российские железные дороги». Так, представитель транспортной компании Fesco Герман Маслов заявил:

Итак, главный российский сухопутный перевозчик – РЖД – от «пробки» на Суэцком канале выиграл. А как же Северный морской путь? Ведь ещё начиная с XVI века голландские и британские мореплаватели именно эту дорогу через Ледовитый океан (предполагаемую, ненайденную!) рассматривали как альтернативную возможность поскорее попасть на изобилующий товарами Восток…

Российский МИД, как только стало понятно, что быстро стронуть застрявший контейнеровоз с места не удастся, начал ковать железо пока горячо и заявил, что более активное использование Северного морского пути – первое, о чём стоит задуматься ввиду кризиса на Суэцком канале. Посол по особым поручениям МИД по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов сказал даже, что альтернативы СМП, если мы хотим избежать серьёзных издержек в экономике, не существует:

То же мнение высказал и генеральный директор ООО "Русатом карго" (входит в Росатом) Александр Неклюдов:

Увеличение грузоперевозок по СМП в связи с «суэцким кризисом» прогнозирует и Минэнерго:

По данным Минэнерго, в 2020 году грузопоток по Северному морскому пути превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа.

Существует государственный план по увеличению грузопотоков по СМП до 80 млн – или, по корректировке Росатома, 60 млн – тонн к 2024 году, так что нет ничего удивительного в том, что возникшая форс-мажорная ситуация рассматривается как благоприятная для России.

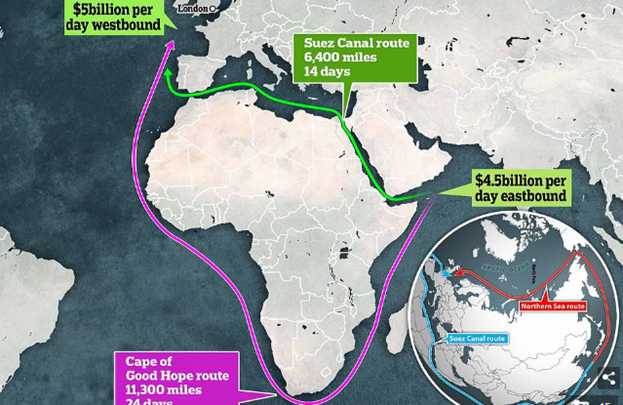

В западных СМИ обратили внимание на аргументы, которые приводил «Росатом» в соцсети «Твиттер»: если вы застрянете во льдах, у нас есть ледоколы, чтобы вас разблокировать. Кроме того, «Росатом» сразу указал, что блокировка канала может затянуться. Теперь британцы вполне серьёзно сравнивают длину северного и южного маршрутов и видят, что северный, несомненно, короче:

Источник: Daily Mail.

А мировой лидер в области контейнерных перевозок -- датская компания Maersk -- подтверждает, что готов задуматься над изменением логистических цепочек.

Тем не менее, март – не тот месяц, когда Северный морской путь представляется удобным выбором. И хотя затянувшийся близ Красного моря хаос сделал красивую рекламу альтернативному маршруту в Ледовитом океане – настоящих возможностей Севморпути сейчас недостаточно, чтобы принять на себя значительную часть нагрузки Суэцкого канала, и тому есть объективные причины. Портовая инфраструктура СМП слабо развита, а проливы Карские Ворота и Санникова мелкие для того, чтобы по ним мог пройти громадный контейнеровоз. Поэтому перспективы составить конкуренцию Суэцу – даже с учётом увеличения возможностей навигации в Арктике благодаря потеплению – до устранения инфраструктурных недостатков остаются мечтой.

***

Зато очень убедительно были на минувшей неделе продемонстрированы российские военные возможности в Арктике. "Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров", -- заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов. Также, по его словам, была впервые проведена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением её техническими средствами и подъёмом на поверхность".

Над Северным полюсом пролетели два дальних перехватчика МиГ-31, совершив дозаправку в воздухе. С декабря 2020 года перехватчики МиГ-31 были размещены в Анадыре, а регион Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

В январе же 2021 года МиГи-31БМ разместили на Новой Земле. Таким образом, опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле сейчас отрабатывается впервые.

В России эти действия в Арктике напрямую связывают с безопасностью в регионе. По словам генерала армии Валерия Герасимова, сказанным в конце декабря 2020 года, Россия даёт ответ на действия США и НАТО, которые увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России. Генерал утверждает, что российское присутствие в Арктике "связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

В Пентагоне за происходящим в Арктике «внимательно наблюдают», но не комментируют. Тем не менее, в западных СМИ отмечают, что контролируя Артику, Россия подчёркивает своё военное присутствие в регионе, содержащем до четверти ещё не открытых мировых запасов нефти и газа. Обращается внимание и на то, что происходит демонстрация силы на фоне усилившегося противостояния с США. Даже заметка про всплывшие на полюсе российские субмарины в Daily Mail называется «Очень холодная война».

Одна из трёх российских подлодок, которые всплыли на Северном полюсе, проломив полутораметровый лёд.

Когда в январе этого года Армия США опубликовала стратегию под названием «Восстановление арктического господства» [полностью с документом можно ознакомиться здесь] -- это был прямой вызов России. Заявленная цель – обретение контроля над ресурсами и ключевыми маршрутами для судоходства. Кроме того, предполагается «укреплять связи с нашими арктическими союзниками и обеспечивать наши национальные интересы и стабильность в регионе». Не делается секрета из того, что Россия и даже Китай рассматриваются как соперники США в Арктике и как «центральная проблема». В стратегии прямо заявлено, что таяние льдов в Арктике США рассматривают как возможность – и с точки зрения доступа к ресурсам, и с точки зрения открытия новых путей, -- которой следует воспользоваться.

Американские силы на Аляске сосредоточены в трёх главных локациях: Форт Уэйнрайт в Фербанксе, База Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и Форт Грили приблизительно в полутораста километрах к юго-востоку от Фербанкса. Отсюда.

Россия в американской стратегии «Восстановление арктического господства» упоминается сорок четыре раза, часто – в паре с Китаем, и практически всегда – как угроза. Враждебный контекст в документе доминирует, и отношения с Россией последовательно противопоставляются «партнёрству» и «сотрудничеству» с другими арктическими странами:

Американцы отдают себе отчёт в том, что наложенные на Россию «санкции» только подтолкнули её к партнёрству с Китаем – тому самому партнёрству, что рассматривается ими как угроза – но это обстоятельство представлено не как повод ослабить санкции, а как повод усилить собственное военное присутствие. Они вполне понимают значение Арктики для России и для её статуса как великой державы:

Таким образом, американцы одновременно понимают значение Арктики для России – и при этом нисколько не скрывают, что их собственная цель – обрести контроль над этим пространством, а российский контроль, который они к тому же связывают с энергетической подпиткой и усилением Китая, -- ограничить.

Структура американских вооружений на Аляске, источник – Стратегия «Восстановление арктического господства».

В контексте таких заявлений и нескрываемых намерений нет ничего удивительного, что Россия считает нужным демонстрировать силу в Арктике. Также это означает, что «война» будет по-прежнему оттягивать на себя часть ресурсов, выделяемых на развитие этой огромной территории, в том числе и в ущерб проектам мирного развития.

Подготовила Татьяна Шабаева