Алексей Калишин, полярный геофизик: «Если решил заняться физикой, то должен посвятить этому всю свою жизнь»

Как радиолюбительское дело приводит в Арктику, что такое космическая погода и при чём здесь коспирология

А.С. Калишин

Алексей Сергеевич Калишин – физик, заведующий отделом геофизики Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Кандидат технических наук. Специалист в области воздействия на космическую погоду. Работает в ААНИИ с 2006 года. Ездит в высокие широты с 2008. Соавтор более 100 научных публикаций.

Жизнь в радиоволнах

В Заполярье Алексея Калишина привело его детское увлечение, хотя и окольными путями. Ещё в школе он увлёкся радиолюбительским делом и решил, что сделает это своей профессией.

«Регулярно собирал схемки, читал журнал ῝Радио῝, паял, и, наверное, началось-то именно всё с этого. С радиохулиганства в эфире: выходил в радиоэфир на самодельной аппаратуре, и меня всегда больше всего интересовала радиоэлектроника. Учился я в университете аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге. Мне было довольно интересно учиться, потому что до этого я регулярно что-то паял, собирал, а тут учат тебя непосредственно, как это всё разрабатывать».

На четвертом курсе Алексей принял участие в конкурсе студенческих разработок. Его команда сделала проект антенны для космического аппарата и заняла с ним первое место. После этого один из его преподавателей пригласил Калишина поработать в Арктическом и антарктическом институте.

«И вот он подходит ко мне и говорит – знаешь, есть вот такой институт, у меня там работает жена, ей в лаборатории нужны молодые специалисты. Приходи, займёшься любимым делом, будешь что-то собирать, паять на коленке, потому что аппаратура вся экспериментальная, она делается под эксперименты по распространению радиоволн. Я тогда ещё не понимал, что это такое. И я говорю, ну давайте. Так, будучи на 4 курсе, я пришёл в институт в лабораторию радиофизических исследований, где занял должность инженера и начал конструировать различные эксклюзивные вещи. То есть, они делаются специально для проведения экспериментов по распространению радиоволн, по исследованию ионосферы радиофизическими методами».

После окончания университета Алексей начал работать в Арктическом институте уже на полной ставке и параллельно поступил в аспирантуру. И занялся уже не радиоэлектроникой, а радиофизикой, поскольку она изучает фундаментальные законы природы, в то время как электронные приборы являются лишь инструментом для проведения исследований. И в 2008 году Калишин отправился в свою первую высокоширотную поездку – в Ловозеро Мурманской области.

«Природа мне сразу понравилась, это, конечно, впечатляло – такие огромные просторы, тундра, полярная ночь, полярные сияния. Это было очень интересно. А с другой стороны, в то время начиналось только восстановление арктической сети наблюдений, и всё было в удручающем состоянии – лабораторные корпуса, сами помещения, они были без ремонта. Вся штукатурка сыпется – было довольно неприятно».

Глобальная лаборатория «Земля»

Специфика работы радиофизиков такова, что они не ездят в длительные экспедиции. Их задача – собирать, обобщать и анализировать информацию, которая поступает им со всей планеты. А делать это гораздо удобнее, находясь в институте.

«Для нас Земной шар – это одна большая лаборатория. В Арктике, например, у нас 11 пунктов наблюдения. На каждом пункте стоит несколько технических средств, которые измеряют магнитные возмущения, параметры ионосферы на разных высотах, контролируют условия распространения радиоволн между различными точками. В Антарктиде такая же ситуация. Но все данные в реальном времени у нас аккумулируются в Арктическом институте, в Полярном геофизическом центре. И именно находясь в институте, мы можем получить картину, которая происходит во всех полярных регионах – как на южной шапке, так и на северной. Поэтому у нас такие кратковременные выезды, для того чтобы обслуживать, ремонтировать, устанавливать аппаратуру на объектах. А вся научная деятельность по систематизации этих данных, обработке, интерпретации – это происходит в стенах института».

А.С. Калишин, Тикси

Выезжать в полярные области физикам всё равно приходится, хоть и ненадолго. Пункты наблюдения и станции необходимо регулярно обслуживать. Самая длительная поездка Алексея заняла три месяца. Именно столько времени потребовалось, чтобы провести необходимые профилактические работы на Антарктических станциях.

«Это делается на базе метеорологических станций Росгидромета, либо это полевые базы, как Мыс Баранова. На архипелаге Шпицберген и ледостойкой самодвижущейся платформе, где непосредственно на территории станции, буквально в 200-300 метрах от неё, разворачивается комплекс оборудования. Это антенны огромные такие 30-метровые коротковолнового диапазона, специальная магнитометрическая аппаратура, которая измеряет вариации магнитного поля Земли, то есть магнитные возмущения. Вся наши аппаратура боится индустриальных помех. Например, к магнитометру нельзя близко подходить с магнитными предметами, поэтому она выносится как можно дальше от жилых и рабочих помещений на станции. Такая же ситуация с аппаратурой, которая измеряет космический шум либо проводит зондирование ионосферы».

Задачи перед Алексеем и его коллегами стоят максимально масштабные. Они изучают ни много ни мало – космическую погоду.

«У нас целый отдел, он занимается космической погодой, и радиофизика – это всего лишь отдельное направление, которое занимается космической погодой. Радиофизическими методами, то есть при помощи радиоволн мы исследуем околоземное космическое пространство в высоких широтах, то есть в Арктике и в Антарктиде. Измеряя параметры радиоволн, мы можем сказать о тех или иных процессах, которые происходят на высоте примерно от 60 километров и до 1000 километров».

Из-за особенностей расположения магнитных силовых линий Земли, которые в районе полюсов входят в неё практически вертикально, все самые значимые процессы и физические явления происходят именно в полярных районах. Например, полярное сияние.

Магнитное поле Земли

«Такие явления большое влияние оказывают на распространение радиоволн, на работу систем связи, радиолокации, навигации, спутниковые системы связи и радиолокации. Очень сильно влияют на спутники, потому что магнитные бури, например, могут увеличивать или уменьшать электронную концентрацию в околоземном космическом пространстве, тем самым это сильно сказывается на цикле жизни космического аппарата. Если увеличивается электронная концентрация, то космический аппарат сильнее тормозится. Поэтому на орбите он проведет меньшее количество времени, может сойти с орбиты, поэтому требуется корректировка орбиты. Для космических аппаратов, орбитальной станции очень важно знать, например, параметры ионосферной плазмы, потому что они летают в этой плазме».

Управление погодой

Учёные наблюдают за космической погодой, но предсказывать её пока не могут. Погода в околоземном космическом пространстве зависит от солнечной активности. Чтобы наблюдать за Солнцем и анализировать его поведение, нужны специальные спутники.

«В Российской Федерации таких спутников, к сожалению, нет. Например, в НАСА такие системы эксплуатируются более 30 лет, но вероятность правильного прогноза у них около 80%. То есть каждый пятый прогноз, который они дают о том, что солнечная вспышка произошла, у нас начинается магнитная буря – он недостоверен. Поэтому это актуальный вопрос, над которым все работают. Мы проводим комплексные исследования в Арктике по изучению строения ионосферы, магнитосферы, влияние солнечного ветра на параметры околоземного космического пространства, для того чтобы научиться делать достоверный прогноз о влиянии космической погоды на процессы жизнедеятельности человека».

Отдельным направлением исследований являются искусственные – преднамеренно создаваемые, воздействия на процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве. Учёные до сих пор не знают всех принципов возникновения и распространения искусственных возмущений, поэтому в этой сфере до сих пор регулярно происходят научные открытия.

А.С. Калишин за пультом управления радаром нагревного стенда SPEAR, Шпицберген

«Нашей группе радиофизиков удалось зарегистрировать искусственное радиоизлучение ионосферы, мы его вызвали умышленно, то есть создали мощный радиолуч нагревного стенда, который электростатические волны сгенерировал в ионосфере, и мы смогли зарегистрировать их на расстоянии более 1200 километров от этой возмущенной области. Это было сделано впервые, это опубликовано в статьях, поэтому да, такое возможно. Это новое явление, у которого даже теории нет до сих пор. Прошло более 10 лет, а теории, как это происходит однозначно – нет. Теоретики спорят, как это мы получили, а это повторяемые результаты, мы показали, как они зависят, например, от мощности радиоизлучения, которое его порождает, от различных физических факторов».

Нагревной стенд – это комплекс уникального оборудования, который позволяет нашим учёным проводить опыты в космическом пространстве. Нагревным он называется потому, что может при помощи радиоволн увеличить температуру электронов в ионосфере.

«Группа наших специалистов очень много лет уже, порядка 35, работает на нагревном стенде. Нагревной стенд – это специальная установка, у которой только антенны занимают площадь размером с футбольное поле. Они создают узкий радиолуч мощностью в сотни мегаватт и направляют его в ионосферу, где осуществляется искусственная модификация. То есть, например, таким узким радиолучом можно изменить ионосферную плазму, то есть повлиять на состояние космической погоды».

Радиокомплекс HAARP, Аляска

Подобных радиокомплексов в мире всего несколько. Наиболее известный из них – это HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), расположенный на Аляске. Кроме него ещё есть стенды EISCAT/ Heating (European Incoherent Scatter Radar Site – Европейский радар некогерентного рассеяния) в Норвегии и многофункциональный радиокомплекс «Сура» в Нижегородской области.

«Мощный радиолуч способен изменять параметры космической плазмы на значительном расстоянии, то есть установка находится на Земле, она закачивает сотни мегаватт мощности узким, шириной в несколько градусов, лучом в космос, и на высоте 200–300 километров способна вызвать большой комплекс различных явлений. В результате проведения таких экспериментов группе наших исследователей впервые удалось модифицировать плазму, увеличить резко концентрацию её электронов, что было, кстати, сделано также впервые, опубликовано нами ещё, наверное, в году 2012-м. Это очень сильно влияет на условия радиосвязи – такие вот неоднородности плазмы могут быть использованы для организации или разрушения каналов связи, которые проходят через ионосферу».

Существуют конспирологические теории, о том, что подобные установки могут влиять не только на космическую погоду, но и на обычную – вызывать осадки или даже потепление атмосферы. Но на самом деле таких технологий пока не существует.

«Мы можем создавать искусственное полярное сияние такими установками. Мы можем влиять на работу спутников. Мы можем вызывать локальные высыпания электронов либо магнитные возмущения, то есть локальные магнитные бури. А как всё-таки повлиять на погоду, например, на атмосферные явления до высоты 11 километров – это сейчас довольно интересная задача, над которой работают, в частности, на HAARP».

Контроль радиоэфира

Одна из лабораторий Арктического и антарктического института находится на полевой базе «Ладога». Здесь учёные наблюдают за ионосферой с помощью обычных радиотрансляций, которые принимают со всего мира.

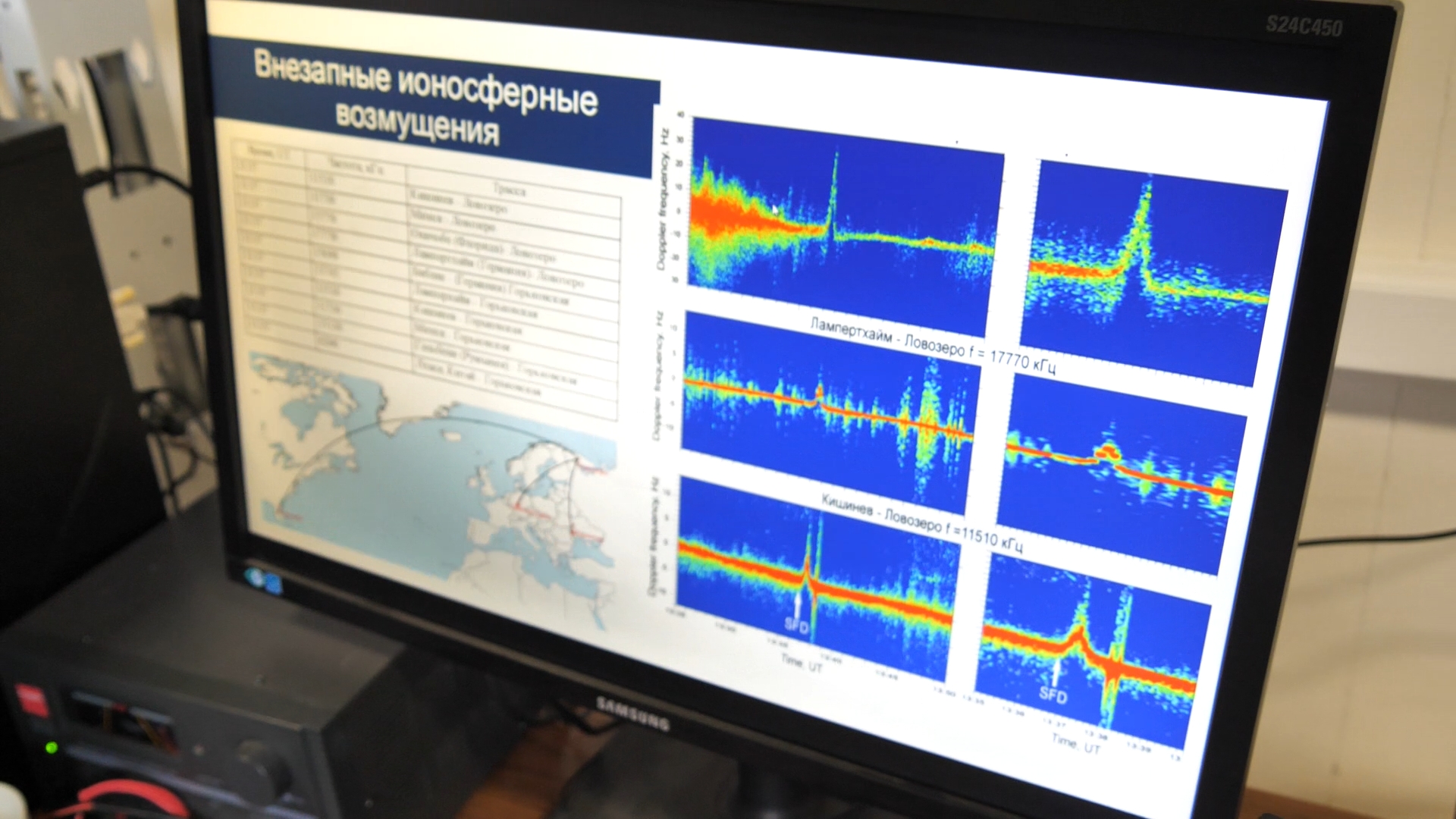

«На этой карте как раз показаны радиотрассы тех сигналов, которые мы сейчас принимаем. Вот центр радиопередающий, который находится во Флориде в Окичоби. Это КВ-вещательная радиостанция. Вот трасса. Вот здесь вот пункт приема, где мы находимся. И вот мы принимаем сигнал, вот такой водопадик. Оценивая параметры этого сигнала, мы можем сказать о тех физических явлениях, которые происходят на протяжении всей этой радиотрассы. Также принимаем второй сигнал. Это радиостанция, которая находится в Урумчи. Это Китай. И также принимая с этого направления сигнал, мы можем сказать, что творится у нас в ионосфере на высоте примерно 200 километров на протяжении вот этой трассы…

Если бы сейчас произошла солнечная вспышка, то на сигнале, который мы принимаем, на спектрограмме мы бы видели резкий выброс. Здесь представлены спектры на трёх радиотрассах, соответственно, "Флорида – Мурманская область", "Лампертхайм (Германия) – Мурманская область" и "Кишинёв – Мурманская область". Соответственно, на всех трёх трассах одновременно во время солнечной вспышки происходят такие выбросы. Это так называемая девиация частоты. Вот это называется внезапное ионосферное возмущение, которое вызвано солнечной вспышкой. Такие вспышки и вызываемые ими возмущения очень сильно влияют на условия распространения радиоволн и функционирование систем радиосвязи, загоризонтной радиолокации. Поэтому научиться прогнозировать такие явления – это очень актуальная задача. Ну и, собственно, мониторинг таких явлений и своевременные предупреждения, что да, произошло такое событие – это очень важно».

Радиосигналы

Аппаратуры здесь немного, а сердцем лаборатории является антенна, без которой её функционирование невозможно.

«Поскольку мы используем радиофизические методы, то все исследования проводятся при помощи анализа радиоволн, принимаемых либо излучаемых, потом отражаемых от ионосферы. В качестве антенны для наклонного зондирования ионосферы используются такие установки – мачта и логопериодическая антенна, установленная на этой мачте. Антенна направляется в ту сторону, где у нас находится приемник или передатчик. Соответственно, для более качественного приема эту антенну можно повернуть в заданном направлении для исследования параметров космической плазмы, условий распространения радиоволн в нужном направлении».

Уникальные возможности

Как и многие другие подразделения института, отдел геофизики заинтересован в привлечении молодых специалистов, но сейчас их поток сократился по объективным причинам.

«До 2022 года молодых специалистов приходило намного больше, чем сейчас. После 22 года, соответственно, государство стало активно финансировать организации, которые работают на оборонно-промышленный комплекс, и там стали предлагать очень хорошие зарплаты молодым специалистам. Конечно, мы ощутили на себе отток студентов, потому что большинство из них уходит именно туда, там интересная работа, большие зарплаты. У нас тоже работа очень интересная, но, конечно, не такое финансирование, как в той области».

Но институту есть что предложить молодым учёным, кроме денег. Например – возможность заниматься наукой, используя уникальную техническую базу ААНИИ.

«Я думаю, только у нас есть уникальная возможность посетить практически любую точку в Арктике или в Антарктиде, поучаствовать в экспедиции в высоких широтах. И это делать регулярно, например, для проведения собственных исследований. Таких возможностей в других организациях практически нет. То есть ты у нас можешь принять участие в экспедиции, например, на ЛСП и провести комплекс уникальных экспериментов. Потом все эти данные обработать и опубликовать. А можешь поехать в Антарктиду и провести там тоже уникальные исследования.

Оборудование у нас в штучном экземпляре, причём это не один прибор – у нас совокупность этого оборудования. Ты можешь взять данные с одного прибора, второго, третьего, объединить их. Можешь посмотреть какие-то данные из открытых источников зарубежных коллег, обменяться с ними данными в области геофизики и, соответственно, провести свою какую-то работу. Мне кажется, это [возможно] только в арктическому институте».

А ещё в ААНИИ приветствуется настоящая любовь к выбранной профессии. Здесь с удовольствием принимают людей, которые «болеют» своей работой. Ведь именно такие увлечённые специалисты и совершают в итоге открытия, которые оказываются навечно вписанными в историю мировой науки.

А.С. Калишин

«В Арктике и в Антарктиде обычные люди, наверное, не нужны. Ты должен поехать туда высококлассным специалистом в своей области. То есть если ты занялся физикой, то занимайся физикой до конца, посвяти этому все свое время. Вот как у меня так совпало, что у меня работа совпадает с хобби. Я этому посвящаю все свое время, как бы я работаю на работе, прихожу домой и продолжаю, работать. То есть мне повезло, но не повезло моим близким, которые все это терпят. На самом деле, чтобы стать специалистом и глубоко погрузиться в область, я желаю всем обзавестись хобби и потом работать по этому направлению, чтобы работа совпадала с хобби. Именно такие люди нужны – физики, химики, метеорологи, гидрологи, специалисты в области связей. Вот именно высококлассные специалисты нужны в таких труднодоступных условиях».

Благодарим за помощь в организации съёмок Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург.

***

Максим Упиров, специально для GoArctic

публикации по теме

Подписка оформлена, спасибо!

далее в рубрике