«Государственное пиратство» – история морских грабежей и разбоев в Арктике

Пиратство в северных морях в корне отличалось от «классического» и проявлялось прежде всего в форме агрессивного освоения территорий, правового произвола, рейдерских действий в отношении конкурентов и эксплуатации коренного населения

Голландские китобои рядом на Шпицбергене. Абрахам Сторк, 1690. Рейксмюсеум / Wikimedia Commons

Классические разбои на море, совершаемые частными лицами вне государственной юрисдикции, в Арктике встречались крайне редко. Причины очевидны – малое судоходство, суровый климат, отсутствие регулярных торговых маршрутов, а также невозможность организовать долговременные операции.

Однако регион не был свободен от насилия. Напротив, арктические воды на протяжении столетий становились ареной скрытой борьбы за ресурсы, в которой действовали китобои, охотники, нелегальные промысловики, а часто – и сами государства. Их действия включали вооружённые налёты, нападения на коренных жителей, конфискацию грузов и работу под поддельными флагами. Такое своеобразное пиратство в Арктике связано с особенностями экономической экспансии региона и отсутствием устойчивых институтов власти.

«Государственные пираты» Шпицбергена

Одним из первых задокументированных эпизодов насилия в северных морях связан с противостоянием за контроль над Шпицбергеном. В начале 17-го века, после открытия архипелага голландским мореплавателем Виллемом Баренцем, сюда начали стекаться английские, голландские и, чуть позднее, французские и датские китобои. Официальные лицензии на промысел выдавались коронами, и каждое государство таким образом заявляла об исключительных правах на регион. С возросшей конкуренцией промысловики стали бороться привычными на тот период времени методами.

В 1613 году промысловики под английским флагом атаковали голландских и испанских китобоев у берегов Шпицбергена, заявив об исключительных правах на регион от имени Московской компании (так называлась государственная английская компания, обладавшая монополией на торговлю с Россией). Несмотря на отсутствие формального права собственности, англичане объявили эти воды своей «эксклюзивной» зоной и захватили несколько иностранных судов. Нападения сопровождались артиллерийскими перестрелками, конфискацией грузов и уничтожением сезонных баз.

Китобойный промысел в Северном Ледовитом океане. Абрахам Сторк. Рейксмюсеум / the-low-countries.com

На протяжении следующих десятилетий архипелаг находился в состоянии «плавающего конфликта», в котором военно-коммерческие структуры вели себя как узаконенные пираты, устраняя своих конкурентов. Промысловые лагеря – временные базы китобоев и моржовых охотников – часто становились объектами налётов конкурентов. Уничтожение бочек с жиром и шлюпок, сжигание складов носили систематический характер. Археологические находки в бухтах Шпицбергена подтверждают следы насильственного разрушения стоянок, о чём свидетельствуют остатки сгоревших строений и оружейные фрагменты.

В конце 17-го века задокументирован случай, когда французский отряд напал на англо-голландские китобойные суда у острова Медвежий (южная часть архипелага Шпицберген), уничтожив их припасы и снаряжение. Эти действия были частью геополитического давления Франции, но, по сути, представляли собой военное пиратство под видом государственного патронажа. Часто такие экспедиции сопровождались захватами ресурсов, сжиганием временных баз и насильственным изгнанием конкурентов.

К началу 18-го века пиратская активность вокруг Шпицбергена стала менее явной, но не исчезла. Прямые нападения сменились нарушением лицензий, нелегальной добычей и контрабандой. Капитаны судов, действовавшие без разрешений, часто выдавали себя за представителей других стран, особенно в районах, где отсутствовало постоянное наблюдение.

С переходом архипелага под де-факто норвежское влияние в 19-м веке и особенно после ратификации Шпицбергенского трактата 1920 года «государственное пиратство» ушло в прошлое, оставив странам лишь борьбу с нелегальным арктическим промыслом.

Источник: quebecblogue.com

Североамериканские пираты

Североамериканская история пиратства также носит государственный характер и связана с ключевым игроком в регионе – британской Компанией Гудзонова залива. Организация владела эксклюзивными правами на огромную территорию, включавшую весь бассейн Гудзонова залива. Она быстро установила ряд торговых форпостов на побережье. Эти базы стали не только центрами пушной торговли, но и военными укреплениями: нападения со стороны французов, голландцев, независимых торговцев и враждебных племён были не исключением, а нормой. В арктических водах Америки даже был свой пират, хоть и под скрытым патронажем Франции – Пьер Ле Муан д’Ибервиль.

Пьер Ле Муан д’Ибервиль. Неизвестный автор. Национальная библиотека Квебека / Wikimedia Commons

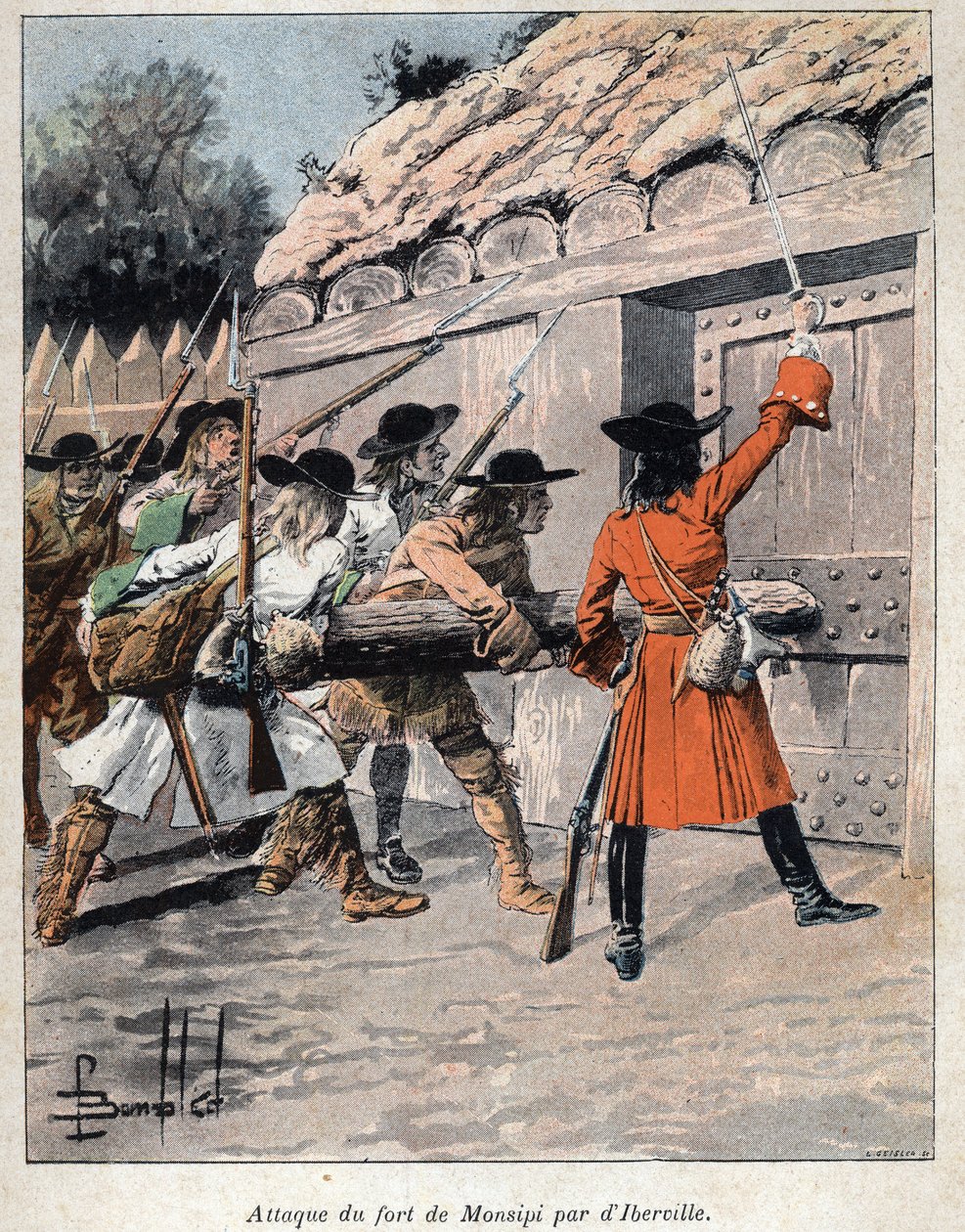

В 1686 году флот Пьера Ле Муана совершил серию нападений на британские фактории вдоль залива Джеймса (южная часть Гудзонова залива), захватив два форта. Всё было подстроено как серия частных рейдов, направленных на перехват торговли и захват трофеев. Ибервиль стал центральной фигурой в ряде квазипиратских операций конца 18-го века, действовавших при финансировании французских властей. В 1697 году он на военном корабле вступил в бой с английским фрегатом у устья реки Нельсон Гудзонова залива. В результате сражения английский корабль был потоплен, а французами был временно захвачен Форт Йорк – крупнейшая британская база в регионе.

Пьер Ле Муан д’Ибервиль штурмует форт в 1686 году. Источник: meisterdrucke.com

На протяжении 18-го века торговля пушниной оставалась главным объектом конфликтов в северных водах. Помимо государственных компаний в регионе действовали так называемые педлеры – независимые английские и американские торговцы, которые часто нарушали монополию Компании Гудзонова залива, действуя без лицензий. Они проникали в арктические воды под видом китобоев или рыболовов, организовывали временные базы и вступали в торговлю с инуитами, обменивая оружие и алкоголь на меха. Всё это сопровождалось периодическими конфликтами с представителями британской короны, включая уничтожение припасов, увод охотничьих собак, угон судов, подкуп местных чиновников. Так педлеры организовали своё пиратство в североамериканской Арктике.

Ко второй половине 19-го века пиратские действия в Арктике стали более замаскированными. Международная конкуренция принимала форму юридических споров, дипломатических демаршей и экономического давления. Однако случаи насильственного захвата промыслов, грабежей стоянок и репрессий всё ещё происходили. Например, в 1880-х годах канадские экспедиции в районе острова Элсмир, на севере Гренландии, неоднократно жаловались на американских охотников, которые уничтожали запасы и похищали нарты и оленей у инуитов. В таких разбоях участвовали не моряки, а сухопутные охотничьи отряды, но принцип оставался такой же: силовой контроль над ресурсами при слабом или отсутствующем государственном надзоре.

К концу 19-го века практика насильственных действий на море в Арктике постепенно сошла на нет, чему способствовало расширение государственных функций и развитие береговой охраны. Однако само представление о пиратстве в этих водах требует переосмысления. Оно не выражалось в классических абордажах, а проявлялось в форме агрессивного освоения территорий, правового произвола, рейдерских действий в отношении конкурентов и эксплуатации коренного населения. Пиратство в Арктике – это история скрытого насилия под видом торговли, где слабость институтов власти создавала почву для произвола и безнаказанности.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic