Подземная Арктика

Здесь в глубинных искусственных пространствах хранят ценности человечества - от семян до генетического и цифрового архивов, а иногда туннели используют просто для комфортного перехода из одного здания в другое

Научно-исследовательский центр Черчилля, Канада. Фото: Университет Манитобы

Экстремальные климатические условия Арктики формируют особые требования к инфраструктуре. Низкие температуры, нестабильность вечной мерзлоты и удалённость от логистических узлов делают наземные сооружения уязвимыми. Подземные объекты, напротив, обеспечивают долгосрочную стабильность температурного режима, а также защиту от атмосферных и антропогенных воздействий.

Всё это делает их оптимальной формой размещения стратегически важных систем. В последние десятилетия подземная Арктика трансформировалась: от пространства военных экспериментов и неудачных инженерных проектов – к точкам хранения генетического, цифрового и экологического наследия человечества.

Сельскохозяйственное и цифровое наследие Шпицбергена

Наиболее известный подземный объект современности – Всемирное семенохранилище на Шпицбергене (Global Seed Vault), функционирующее с 2008 года. Оно представляет собой туннель глубиной 130 метров, прорубленный в скальной породе горы Платоберге рядом с Лонгйир, крупнейшим населённым пунктом архипелага. Объект рассчитан на хранение 4,5 миллионов образцов сельскохозяйственных культур. К 2025 году в семенохранилище размещено 1,35 миллиона образцов из более чем 100 стран.

Температура в камерах поддерживается на уровне −18°C с помощью системы охлаждения, а в случае отключения питания естественный холод скалы сохраняет семена при температуре около −3,5°C. Хранилище уже доказало свою практическую ценность: в 2015 году был впервые осуществлён возврат семян сирийскому генетическому банку, утратившему доступ к своим основным хранилищам из-за военных действий. После подтопления входного тоннеля в 2017 году объект модернизировали, усилив гидроизоляцию, дренаж и улучшив климат-контроль.

Неподалёку, в заброшенном угольном руднике, размещён Всемирный арктический архив (Arctic World Archive) – цифровое хранилище, предназначенное для сохранения информации на тысячелетия. Оно расположено в вечной мерзлоте на глубине 300 метров и использует специальную долговечную аналоговую плёнку, способную сохранять данные без доступа к интернету или энергии. Среди заархивированных сведений – исторические документы Ватикана, материалы ЮНЕСКО, национальные архивы Бразилии и многих других стран. Условия вечной мерзлоты и геополитическая стабильность Шпицбергена делают его одним из немногих регионов, подходящих для хранения информации в формате «на случай глобального сбоя».

Всемирный арктический архив. Фото: Arctic World Archive

Канадские эксперименты

На северо-западе Канады, в городе Даусон (территория Юкон), в начале 20-го века активно использовались подземные проходы и подвальные системы в коммерческих и жилых зданиях. Это объяснялось необходимостью сохранения тепла и защиты от суровых зим. Торговые помещения, склады и мастерские часто располагались ниже уровня земли. В период золотой лихорадки население Дауcона превышало 30 000 человек (по переписи 1898 года), и значительная часть городской инфраструктуры строилась с расчётом на зимнюю эксплуатацию. Некоторые из подземных сооружений сохранились до сих пор и используются как музеи или складские помещения.

В Черчилле (Манитоба, Канада), на побережье Гудзонова залива, с середины 20-го века правительство страны развивало сеть исследовательских комплексов. Одним из первых стала Северная научно-исследовательская лаборатория, созданная в 1947 году и действовавшая до 1965 года. Её частично заглублённые модули были предназначены для тестирования техники, экипировки и реакций человека в условиях вечной мерзлоты. Особое внимание уделялось инженерным решениям, предотвращающим таяние грунта, – использовались сваи, теплоизоляция и подземные коммуникации. В лаборатории изучали влияние холода на материалы, логистику в условиях низких температур, а также особенности местной биофауны, включая насекомых и микроорганизмы.

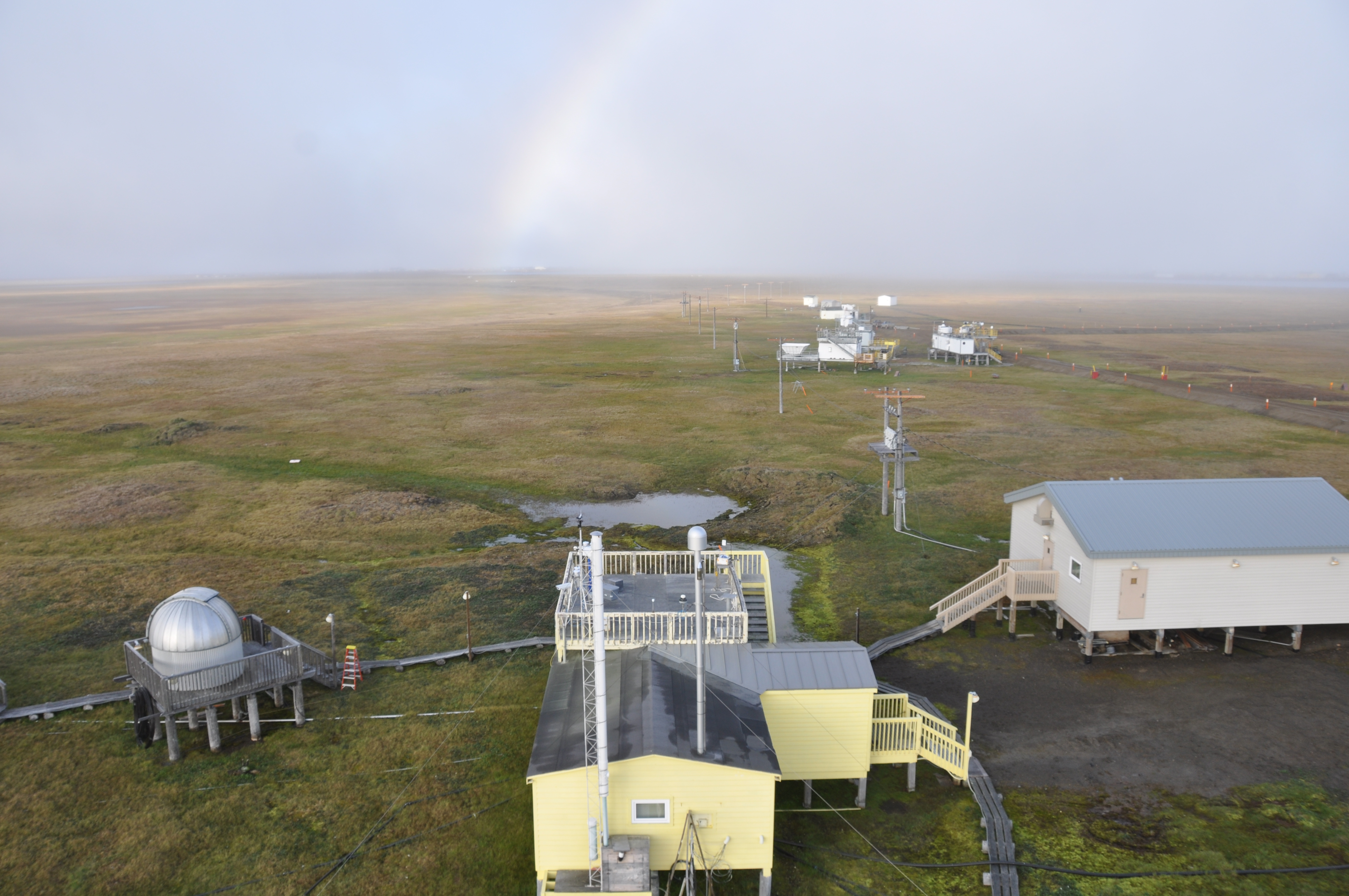

Наследником лаборатории стал Научно-исследовательский центр Черчилля, открывшийся в 1976 году. Современный центр оснащён лабораториями, жилыми модулями, автономной инфраструктурой и частично заглублённой инженерной сетью, стабилизированной в условиях вечной мерзлоты. Центр стал крупнейшей в Канаде платформой для научных проектов по арктической биологии, климатологии, экологии и взаимодействию человека с северной природой, когда большая часть исследований проходит под толщами вечной мерзлоты.

Научно-исследовательский центр Черчилля. Фото: Университет Манитобы

«Подземный мир» Аляски

Одним из наиболее известных подземных объектов на Аляске является здание больницы в городе Джуно. Фактически это тоннель длиной около 150 метров, построенный в 1960-х годах и соединяющий главный корпус госпиталя с другим зданием через склон горы. Его задача – обеспечить бесперебойный и защищённый от погодных условий переход для персонала и оборудования. Система использовалась для транспортировки пациентов, поставок медикаментов и логистики при экстремальных погодных условиях. Хотя объект не является глубоко подземным в классическом смысле, он иллюстрирует подход к использованию пространства в условиях холодного и нестабильного климата Аляски.

Крупнейшая исследовательская лаборатория США в Арктике – станция Барроу (ныне Уткиагвик), самая северная точка Аляски. Здесь, начиная с 1950-х годов, Национальное управление океанических и атмосферных исследований и университеты создавали подземные ледовые камеры и лаборатории, обеспечивающие изоляцию от внешней температуры. Целью было изучение микробиологических процессов, геокриологии и климатических изменений. Объекты находились на глубине 2–3 метров под слоем мерзлоты. Исследования на базе станции продолжаются и в настоящее время, но подземные части используются ограниченно. Исследовательские центры Уткиагвика прославились оживлением бактерии Carnobacterium pleistocenium возрастом около 25 000 лет. Это событие стало одним из первых подтверждённых случаев восстановления древней микрофлоры.

Станция Барроу. Фото: NOAA

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic