На "Ермаке" к Шпицбергену

Материалы дневника участника плавания 1899 года художника Евгения Столицы.

Ледовый поход первого российского ледокола «Ермак» к северу от Шпицбергена – яркая страница полярных исследований конца XIX века. Это героическое плавание, в основном, известно по книге адмирала Степана Макарова «Ермак во льдах» (1901). Куда менее известны записки другого участника похода – живописца Евгения Столицы. Макаров так описал своё знакомство с последним:

Художник Евгений Столица пишет этюд на борту ледокола «Ермак». Фото 1899 г.

Несколько слов о Е.И. Столице

Евгений Иванович был уроженцем Херсонской губернии. В 1888 году поступил в Петербургскую академию художеств, где сразу проявил себя как талантливый живописец. После окончания Академии остался в мастерской Куинджи - «для усовершенствования». После знаменитой экспедиции на «Ермаке» 1899 года Столица вернулся на родину, где усиленно работал над своими полярными этюдами. Его картина «Ледокол «Ермак» с успехом экспонировалась на выставке в Академии художеств, а затем была отправлена в Париж на Всемирную выставку (1900). Затем «Ермак» с триумфом «зашагал» по Европе: в 1901 году картина уже экспонируется в Берлинском Национальном музее, который её в итоге и приобрёл. Другие полотна на арктические темы – «В царстве белых медведей», «Звероловы о. Шпицберген», «Блуждающий медведь», «Полярное лето» - постоянно участвовали в различных выставках.

С 1892 года – вплоть до революции – Столица был постоянным участником выставок Академии Художеств. Со временем картины живописца украсили экспозиции ряда крупных советских галерей Горького, Куйбышева, Пензы, Казани, Днепропетровска, Николаева.

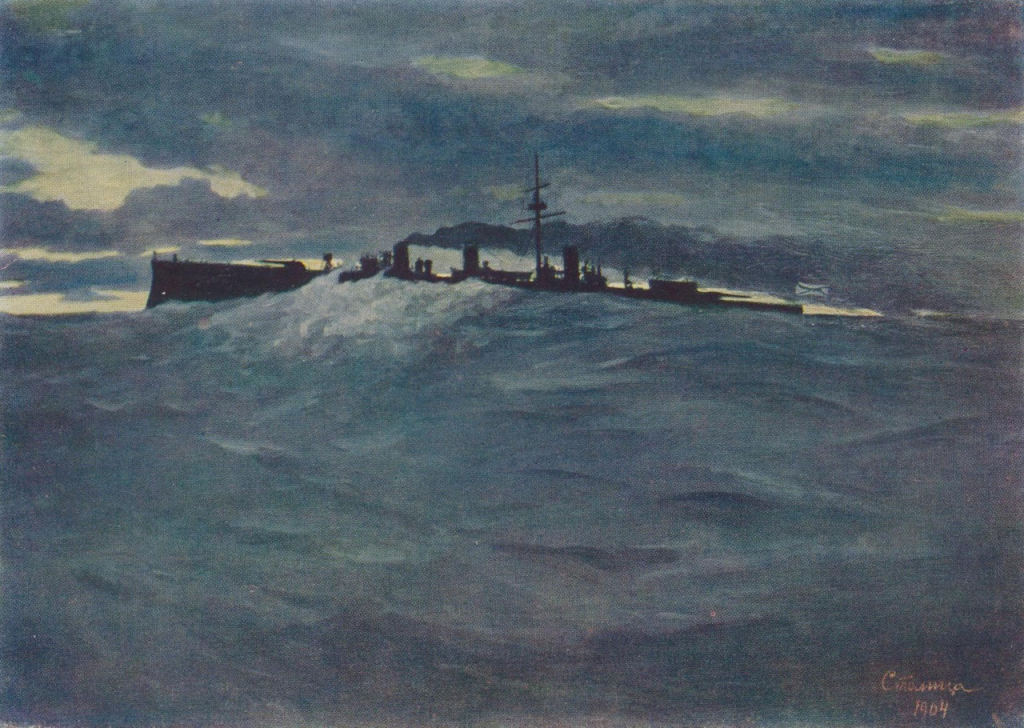

Во время Русско-японской войны (1904-1905) Столица находился в Порт-Артуре, где создал ряд батальных полотен. В 1908 году ему присвоили звание академика живописи. В советскую эпоху художник продолжил активно работать: За свою творческую жизнь Столица создал около 4000 тысяч картин. Скончался живописец в 1929 году.

И всё же полярная тематика не стала у художника основной, как, например, у Александра Борисова. Тем интереснее работы Столицы, выполненные им в его краткий «арктический» период: они редки, и найти их изображения трудно даже в альбомах по искусству.

Евгений Столица. Крейсер «Новик». 1904 г.

Дневник перехода на «Ермаке»

В начале своих «Записок» о походе в Арктику, Столица замечает, что «Ермак» был заказан царским правительством и построен в Англии под наблюдением адмирала Макарова. Поход на Север настолько впечатлил живописца, что он прозорливо замечает, что «недалеко то время, когда на судах подобного типа любителями сильных ощущений будут совершаться прогулки к Северному полюсу. Такие прогулки для человека со здоровыми нервами полны захватывающего интереса. Величие природы выступает здесь с особой силой. Никакие, даже самые яркие описания не в состоянии передать действительности этого царства вечных льдов, туманов, снежных бурь и белых медведей».

Далее Столица «прокладывает» для читателя маршрут своего будущего путешествия: он сообщает, что сначала предполагалась «проба» ледокола во льдах у северо-западных берегов Шпицбергена, откуда судно должно было идти к Мурманскому берегу и затем через Карское море подойти к устью Енисея. Там планировалось определить фарватер и некоторые геодезические пункты, на которых необходимо установить железные вехи. На обратном пути «Ермак», пополнив запасы угля в Екатерининской гавани, должен был направиться дальше на север.

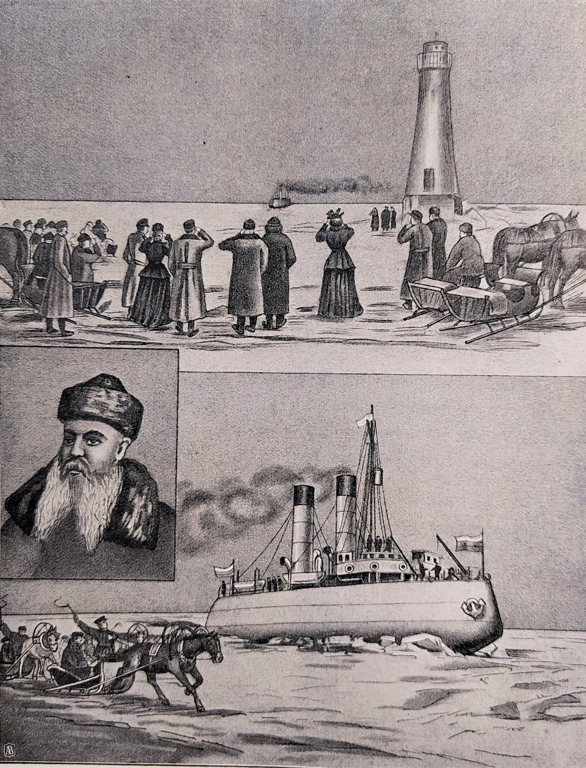

Столица не упоминает, что, сойдя со стапелей Ньюкасла (Англия), судно совершило пробный переход до Кронштадта, где произвело настоящий фурор. Это хорошо видно по фотографиям 1899 года. Петербургская пресса даже опубликовала рисунок, где санный экипаж, пытается обогнать ледокол.

29 мая 1899 года «Ермак» вновь вышел из Ньюкасла и взял курс на север: ледокол намеревался достигнуть полюса.

С погодой экипажу повезло: переход через Северное море[1] в Атлантику совершался при благоприятных условиях: солнце, отсутствие туманов и циклонов. Однако кораблю пришлось за это расплачиваться: благодаря своим обводам, ледокол был основательно подвержен качке и даже от незначительной зыби кренился так, что у неподготовленных членов команды захватывало дух. Иногда казалось, что «Ермак» вот-вот опрокинется… Спасала судно остойчивость, которая зависела от ширины ледокола. И всё же Столица был разочарован:

Впрочем, даже при такой непрерывной качке члены экспедиции работали не покладая рук: замеряли глубину, доставали со дна морских животных, раковины и растения, производили метеорологические наблюдения. Столица отмечает, что особенно интересной была процедура опускания на глубину (до четырёх вёрст) сети особого устройства – так называемой драги. Экземпляры животных, поднятые с такой глубины, скоро погибали, вследствие разницы в давлении воды у дна и в верхних слоях.

По мере того, как «Ермак» продвигался к северу, дни увеличивались, ночи становились светлее, туман всё чаще заволакивал горизонт. Столица замечает, что туманы – обычное явление в море. В северных же широтах они достигают наибольшей «густоты и непроницаемости». Команде часто приходилось наблюдать так называемую туманную радугу, которая на фоне ночной мглы кажется ослепительно белой и, отражаясь в море, представляет собой великолепное зрелище.На пятые сутки ледокол миновал Лофотенские острова, а на следующий день судно вошло в норвежский фьорд, где в ожидании почты простояло несколько часов. Пользуясь остановкой, часть команды высадилась на берег, где ружейной пальбой всполошила всё пернатое царство.

Не взирая на ливень, вокруг российского судна сновали типично норвежские лодки, которые по своей конструкции и окраске напомнили ладьи викингов.

Из соседнего Тромсё прибыл небольшой пароход, который доставил на «Ермак» почту; он же принёс сведения, что в тридцати милях показался лёд. Получив последние метеорологические сводки, ледокол поднял якорь и направился в океан. В качестве лоцмана на «Ермак» был взят норвежец, хозяин китобойного судна.

Дождь ливший трое суток, наконец, перестал, проглянуло солнце. Полуночный диск произвёл на команду сильное впечатление:

По мере приближения к Шпицбергену ясная погода сменилась густым непроницаемым туманом. Ледоколу пришлось продвигаться буквально «на ощупь», беспрестанно оглашая пустынное пространство протяжными гудками. Впрочем, эта предосторожность, по мнению части команды, больше была для очистки совести: никаких судов в этом районе не было.

Столица с удовлетворением отмечает, что, благодаря Гольфстриму, море у западных берегов Шпицбергена в летнее время свободно ото льда до 80 градусов северной широты, тогда как в других местах плавучие глыбы встречаются на несколько сотен километров южнее. Именно этим обстоятельством пользовались многие полярные экспедиции, обыкновенно избиравшие путь вдоль западного побережья Шпицбергена.

По мере продвижения на север, температура воды начала понижаться: всё это указывало на близкое присутствие льда. Последний в самом деле показался очень скоро: следующим утром, когда туман испарился, на горизонте обозначилась ослепительная полоса льда. По крайней мере, так показалось нашему герою. Впрочем, один из бывалых матросов пояснил, что это не сам лёд, а т.н. «ледяной блеск», который появляется от отражения льда в нижних слоях воздуха. Для опытного шкипера такой блеск – лучший сигнал к тому, что пора быть начеку…

Лишь через несколько часов хода «Ермак» подошёл к границе арктических льдов. Прибой волн у этой ледяной границы показался художнику грандиозным:

Живописец с изумлением отмечает, что полярный лёд совершенно не похож на лёд, который он привык видеть бесцветным и прозрачным, как стекло. На самом деле он матово-голубого цвета, малопрозрачен и в изломе напоминает куски расколотой сахарной головы. Столица объясняет это тем обстоятельством, что, когда льдина даёт трещину, - вода тут же заполняет её, и лёд из нежно-голубого цвета переходит в яркий изумрудный. Сами же нагроможденья глыб льда издают какое-то необъяснимое лучистое сияние.

Наш герой пишет, что лёд предохраняет от таяния плотный слой снега. Тут он не может удержаться от критики Нансена, который утверждал, что полярный лёд за лето «стаивает» примерно, на метр. Другие наблюдения, по сведениям, Столицы, свидетельствуют, что тает лишь лёд, уносимый течением к югу. Лёд же, который остаётся в северных широтах, лишь слегка размягчается, а с наступлением зимы отдельные льдины вновь сходятся в сплошное ледяное пространство.

Другое дело – айсберги… Все они -- глетчерного происхождения и встречаются в огромном количестве у берегов Новой Земли, Гренландии и Шпицбергена.

Уже будучи на Шпицбергене, в так называемом ледяном фьорде, художнику довелось видеть образование ледяных гор, отрывающихся от целого ряда громадных глетчеров, сползающих с высоких гор далеко в море.

Столица с сожалением пишет, что, немного не дойдя до архипелага, «Ермак» неожиданно развернулся и взял обратный курс. Как выяснилось, у ледокола оказались «недочёты», и капитан принял нелёгкое решение вернуться в Англию для производства некоторых гарантийных ремонтных работ. Такое решение явилось полной неожиданностью для нашего героя: на его взгляд, судно показало полную пригодность в борьбе с полярными льдами: ледокольный нос «Ермака» легко обращал в «прах» встречающиеся торосы, и четырёхметровые глыбы льда буквально рассыпались на глазах команды...

Материал подготовил А.Ю. Епатко, ст. научный сотрудник Государственного Русского музея.

[1] Столица именует его «Немецким».

[2] Открытый в 1596 году голландцем Баренцом, о. Медвежий был окончательно потерян для России в 1924 году, когда представитель СССР в Норвегии сообщил, что Советский Союз признаёт суверенитет Осло над о. Медвежий. В 1944 году, воспользовавшись непростым положении скандинавской страны, Сталин попытался присоединить остров к советским владениям, однако Осло отбило «атаки» Молотова, которые тот вёл с министром иностранных дел Норвегии. Любопытно, что в 1944-1945 гг. на Медвежьем располагалась немецкая метеостанция с персоналом из двух человек, эвакуированная незадолго до конца войны после гибели одного из них.