Долганская мозаика

Народ со множеством имён. Почему долган иногда называют «аристократами тундры»

Продолжаем знакомить вас с публикациями из коллекции GoArctic, регулярно пополняемой редакцией при погружении в наши обширные арктические архивы.

Сегодня предлагаем вашему вниманию статью, опубликованную в декабре 2022 года, посвящённую одному из коренных северных народов. Живут долганы на Таймыре и северо-западе Якутии. Автор подробно описывает их историю, быт и традиционную культуру, национальную одежду и орнаменты, рассказывает он и о долганской литературе, как народной, так и профессиональной, авторской.

«Путешествуя» по страницам интернет-портала GoArctic, я обнаружил ряд статей о долганах – одном из народов Крайнего Севера, с представителями которого мне часто приходилось встречаться. Долганы живут на Таймыре и северо-западе Якутии. Их около восьми тысяч человек. Долганский язык близок якутскому, но есть в нём слова из русского языка и языка эвенков. Традиционные занятия – охота, рыбная ловля, оленеводство. Публикации в GoArctic напомнили мне о том, что я видел собственными глазами, когда работал на Севере, и я тоже решил рассказать читателям портала о долганах. Рассказ получился фрагментарным, «мозаичным», но, смею надеяться, некоторый интерес он всё-таки представляет.

От Енисея до Анабара

Посёлки, где живёт большинство долган, расположились от енисейских низовий до Анабара – не столь протяжённого, как Енисей, но тоже широкого и полноводного.

Анабар берёт начало на Анабарском плато и впадает в море Лаптевых неподалёку от восточного побережья Таймыра. Весь почти тысячекилометровый путь реки, от истока до устья, проходит по Заполярью. Впрочем, вся территория, где проживают долганы, находится за Полярным кругом. В этом заключается одно из отличий этого народа от абсолютного большинства других коренных этносов Севера. Их в нашей стране больше сорока, но для того, чтобы посчитать, сколько живёт только в Заполярье, достаточно пальцев одной руки.

Ещё одна особенность долган заключается в том, что территория их расселения, протянувшаяся с запада на восток на полторы тысячи километров, относительно неширока. Расстояние от её южных границ до северных меньше раз в пять.

Объяснение этим любопытным фактам следует искать в этнической истории долган. Не буду излагать её в деталях – об этом подробно написано в статьях Ларисы Стрючковой и Николая Плужникова, – отмечу только, что сформировался этот народ в XVII – XIX веках в результате смешанных браков между эвенками, самодийцами (предками нынешних ненцев, энцев и нганасан), а также якутами и русскими. Процесс сложения нового этноса проходил в той части Крайнего Севера, где с середины XVII столетия существовала «Большая русская дорога». Соединяла она русские поселения в низовьях Енисея с посёлками на берегах Лены. Проезжали по ней торговцы и «служивые люди». Называли дорогу также «Хатангским трактом», поскольку на Таймыре значительная её часть шла вдоль реки Хатанга, текущей с запада на восток. Хатангский тракт был арктическим аналогом ямской конной службы, перевозившей путников в центральных районах России. На Большой русской дороге на удалении 30-40 километров друг от друга были построены «станки», где жили две-три семьи, содержавшие оленей. Когда на станок приезжал очередной гость, оленей меняли на свежих, и упряжка вновь отправлялась в путь. Вот, собственно, почему территория расселения долган, чьи предки обслуживали Хатангский тракт, лежала за Полярным кругом и представляла собой сравнительно неширокую полосу, протянувшуюся вдоль Большой русской дороги от Енисея на восток, в сторону Анабара, Оленёка, Лены.

Сколько названий у народа?

Этнографы знают, что у многих народов есть не одно, а несколько названий – самоназвание и названия, данные другими этносами. Так, например, на Таймыре соседи долган, нганасаны, называют себя «няа», а самоназвания населяющих те же края ненцев и энцев – «ненэй ненэчь» и «могади». Та же история на северо-западе Якутии. Самоназвание живущих вместе с анабарскими долганами якутов – «саха», а других здешних жителей, эвенков, называли вплоть до недавних пор тунгусами.

Что касается долган, они и тут отличаются от остальных северян. У этого народа особенно много имен. В наши дни самоназвание долган, живущих в западной части Таймыра – «хака», а на востоке полуострова и в Якутии долганы называют себя «саха», то есть так же, как якуты. О том, что означает этноним саха/хака, существует множество гипотез. Приведу только две из них. Согласно первой версии, слово «саха» восходит к древним тюркским понятиям, означавшим «человек», «люди». Сторонники второй точки зрения полагают, что происходит оно от одного из древнеякутских имён солнца – «Сах».

Название долганы стало официальным именем народа, по меркам истории, недавно, на рубеже 1920-30-х годов, когда на Крайнем Севере прошла перепись населения, и был создан Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ. К той информации, что сообщает об этом на страницах портала GoArctic Лариса Стрючкова, добавлю, что слово долганы упоминалось в донесениях русских отрядов, завоёвывавших Сибирь, уже с XVII века. Так назывался большой тунгусский род, кочевавший в низовьях Вилюя, притока Лены. Сегодня это территория Якутии, а триста-четыреста лет назад в этих таёжных местах жили преимущественно тунгусские племена – эвенки и их близкие родственники эвены. Род, называвший себя «долган», был, как полагают исследователи, эвенским. После вхождения Ленского края в состав Российского государства и обложения северян ясаком, долганы, уклоняясь от выплаты дани, стали расселяться по более дальним окраинам империи. Часть из них оказалась на Амуре, часть у побережий Охотского и Берингова морей, часть ушла на северо-запад Якутии и на Таймыр. На Таймыре, как отмечалось выше, долганы смешались с эвенками и самодийцами, уже проживавшими здесь, а позднее с другими переселенцами – якутами и русскими.

Становление новой этнической общности и её расселение по новым землям сопровождалось появлением у предков современных долган новых самоназваний. Вот только некоторые из них: «тыа кисите» – «лесные люди», «тыа лар» – «люди тундры». Широко был распространён и этноним «затундренские крестьяне». Об этом названии стоит рассказать особо.

«Затундрой» (в одно слово!), сообщает петербургский этнолог Владимир Дьяченко, называли в XVIII-XIX веках природную зону, которую мы зовем «лесотундрой». Второе слово в названии «затундренские крестьяне» означало не род занятий, а религиозную принадлежность – христиане. Так в одном из наименований новой этнической общности, сложившейся вдоль Хатангского тракта, нашёл отражение тот факт, что в её формировании активно участвовали выходцы из европейских районов России.

Влияние русских традиций на культуру молодого долганского этноса было очень велико и проявилось, в частности, в распространении среди долган православия. В 1705 году в станке, на месте которого стоит современный посёлок Хатанга, построили Свято-Богоявленский храм. Деревянное здание церкви сохранялось до начала 1970-х годов. В 1993 – 2001 годах храм был восстановлен в первоначальном виде. Возвели его из той же местной тонкоствольной лиственницы, из которой была построена первая хатангская церковь.

«Аристократы тундры»

«Аристократы тундры» тоже одно из названий долган, но неофициальное. Придумали его этнографы и искусствоведы. Есть в богатой культуре потомков «затундренских крестьян» черты, которые, действительно, выделяют их из общего ряда народов Севера. В первую очередь, национальная одежда. Её цветовая гамма изыскана и строга. Построена она на сочетании тёмного, нередко чёрного фона с многоцветьем вышивок и аппликаций. Фоном служит сукно – долганы издавна покрывают им меховые шапки и шубы; вышивку выполняют цветными нитями и бисером, аппликацию – полосками разноцветной ткани.

Нетрудно представить себе, как торжественно выглядит одежда долган большую часть года, когда Таймыр и Якутия покрыты снегом. Но и коротким арктическим летом среди зелёной травы и белой пушицы она тоже смотрится очень эффектно.

На этой фотографии мы видим долганок в парках, сшитых собственными руками. Это мастерицы из Саскылаха – районного центра Анабарского (долгано-эвенкийского) улуса Якутии. В середине Л.Е. Алексеева, учительница здешней школы, а вокруг её ученицы, бывшие и нынешние, те, кому Лидия Егоровна на протяжении многих лет передаёт секреты традиционного долганского рукоделия.

Фотографию анабарских мастериц мне прислала Аана Зверева, народный художник Республики Саха (Якутия). Недавно в Москве, в Музее Востока, проходила выставка её работ. На стенах музейных залов были развешены ковры и панно, а в витринах, кроме одной, размещены выполненные Ааной реплики старинной одежды якутов. В той же витрине, что стояла чуть в стороне, лежали книги о народном искусстве Севера, автором которых является А.Н. Зверева. В 2013 году Аана Николаевна побывала у якутских долган, познакомилась с местными швеями и вышивальщицами, и в результате в Санкт-Петербурге вышел из печати её альбом «Элдэн Сухума. Декоративно-прикладное искусство долган Анабара».

Художник всегда остается художником, даже когда берётся за работу искусствоведа, и поэтому из поездки на север своей республики Зверева привезла в Якутск не только материалы для новой публикации, но также идею создания нового настенного ковра. Назвала его Аана «Земля Анабар».

Используя разные технические приёмы, разные материалы – ткань, бисер, цветные нити, латунь, – изображая солнце и луну, оленей и чумы в глубоко архаичной манере, так, как когда-то изображали их долганы, Аана Зверева погружает зрителя в таинственный мир традиционных религиозных представлений народов Арктики. О том, что перед нами персонажи, пришедшие из далёкого прошлого, свидетельствует также перечёркнутый остроконечными линиями овал в центре композиции. Это изображение шаманского бубна и магических стрел, которыми, как считалось, был вооружён «избранник духов». Подобные символы можно увидеть в этнографических музеях на чехлах, в которых в XVIII-XIX веках хранили свои бубны шаманы – долганские, нганасанские, эвенкийские.

Каждый из нас по-своему воспринимает произведения искусства. Для меня ковёр «Земля Анабар» – напоминание о многовековой истории долган. Подчеркну – «многовековой», а не только той, которую нам удаётся проследить лишь с XVII века. Долганская этническая общность, начавшая формироваться в эту эпоху, – сумма многих слагаемых, у каждого из которых была своя длительная история. Став единым народом, долганы не вычеркнули из памяти древние верования своих разноязычных предков и сумели объединить воедино традиции тунгусов и самодийцев, якутов и русских. Не по этой ли причине долганская культура стала ярким феноменом, а её носители заслужили право именоваться «аристократами тундры»?

«Северное сияние»

Вернёмся к фотографии долганок, сидящих в цветах и травах летней анабарской тундры. На парках двух женщин, крайних справа, хорошо виден узор, который включает в себя крупную, изломанную линию. Точно такой же рисунок мы видим на одежде симпатичных девушек из Дудинки, участниц фестиваля народного искусства.

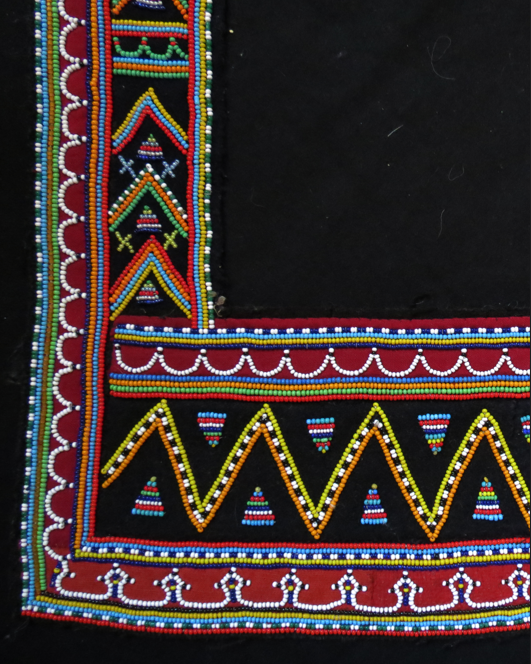

Многоцветная, зигзагообразная линия – один из самых характерных мотивов долганского орнамента. Где бы ни жили долганы, на берегу Енисея или в Якутии, на подолах их женских парок всегда присутствует этот яркий, ритмичный, притягивающий взгляд узор. Таймырские мастерицы, с которыми мне приходилось беседовать в середине 1980-х годов, называли его «северное сияние». Эту информацию подтверждает и А.Н. Зверева, побывавшая у долган Анабара уже в настоящее время. По-долгански северное сияние «элдэн сухума». Два этих слова, как, возможно, отметил читатель, присутствуют в названии альбома, составленного Ааной Николаевной после поездки в Анабарский улус. Среди иллюстраций, помещенных в нём, есть фотография фрагмента одной из парок с узором элдэн сухума. Выполнен он из бисера, а вышивка бисером – весьма трудоёмкий процесс.

Зверева, будучи искусной вышивальщицей, знает об этом как никто другой. Наблюдая за работой долганских мастериц, она восхищается их «выдержкой и упорством», пишет, что «женщины как будто намерено стремятся не упростить, а усложнить свою задачу». Проявляется это в тщательном подборе бисера по цвету, в многообразии орнаментальных мотивов и композиционных решений.

Наряду с вышивкой бисером, цветными нитями, подшейным оленьим волосом, наряду с аппликацией, долганки издавна владеют ещё одной техникой украшения изделий из «мягких материалов». Я имею в виду искусство создания меховой мозаики – искусство, возможно, ещё более сложное, чем вышивка и аппликация.

Снова обратимся к альбому Ааны Зверевой. Автор рассказывает на его страницах о том, как мастерица вначале тщательно выбирает кусочки оленьего, песцового, лисьего меха, хорошо сочетающиеся по цвету, фактуре, характеру ворса. Затем вырезает из них детали будущего узора и сшивает их друг с другом сухожильными или цветными нитями. В последнем случае, когда шов состоит из ярких цветных ниток, он тоже становится компонентом декора, дополняя его звучными цветовыми сочетаниями.

Нередко долганские вышивальщицы, создавая меховую мозаику, не ограничиваются включением в неё цветных нитей и дополняют композицию небольшими вставками разноцветного сукна. Это могут быть синие, красные, зелёные лоскутки, как, например, на коврике из оленьего меха, фотография которого помещена в альбоме «Элдэн Сухума…».

Каким образом закреплялись суконные лоскутки на меховых изделиях? Какие новые штрихи вносили в их художественный облик? Вот что рассказывает об этом другая исследовательница декоративно-прикладного искусства долган – московский искусствовед Н.И. Каплан. «Нужно было для каждого кусочка ткани проделать шильцем крохотную дырочку в мездре, вдеть туда лоскуток с лицевой стороны и тщательно закрепить его с тыльной. В результате получался эффект как бы природной инкрустации: орнамент выглядел так, как будто штрихи красного и синего цвета сами собой образовались в оленьей шкуре».

Специалисты по народному искусству северян не раз обращали внимание на различия в орнаментальных мотивах, выполненных в техниках вышивки бисером и меховой мозаики. В последнем случае узор был более лаконичным. Как пишет А.Н. Зверева, преобладали в нём простейшие геометрические фигуры – прямоугольник, квадрат, ромб, расположенные в строгом, шахматном порядке. Однако какими бы ни были по своей конфигурации долганские орнаментальные мотивы, у них всегда был определённый смысл, вполне конкретное содержание. Как практически у всех народов мира, орнамент у долган имел магическое, охранительное значение и нёс в себе разностороннюю информацию о владельцах шапок, шуб, унтов.

Создание декоративных узоров – один из трудовых процессов, с помощью которого люди с давних времён реализовывали свои эстетические потребности. Его обычно сравнивают с изобразительным искусством, но рискну предположить, что повторяемость и ритмичность орнаментальных мотивов имеют нечто общее и с поэтическим творчеством.

Долганская поэзия и проза

Народная поэзия у долган была неотделима от музыки и пения, а значит, ритм и многократные повторы играли в ней важную роль. Сюжеты музыкально-поэтических произведений были столь же многообразными, как узоры на национальной долганской одежде. По наблюдениям этнографов, ещё в относительно недавнем прошлом у долган бытовали эпические сказания олонгко, песни-соревнования женихов, «песни парня», «песни девушки», «личные песни», которые мог сочинить для себя любой человек в любом возрасте.

Время неумолимо изменяет культуру, уходят в небытие одни её пласты, на смену им приходят другие. Во второй половине ХХ века у долган стала формироваться современная поэзия. У истоков её стояла Евдокия Егоровна Аксёнова (1936–1995) – Огдо, Огдуо, Дуся, как называли её на Таймыре. Огдо родилась в стойбище охотников и оленеводов. После школы заведовала «красным чумом» в Хатанге, а затем долгое время была редактором Таймырского национального радиовещания. В 1973 году вышла из печати первая поэтическая книжка Аксёновой (всего же таких публикаций было у неё шесть), а в 1976 году её приняли в Союз советских писателей. Мне повезло: я был знаком с Евдокией Егоровной и храню о ней самые тёплые воспоминания.

Аксёнова завораживала своей искренностью, непосредственностью, добротой. Общаться с ней было необычайно легко. Такими же светлыми и нежными были её стихи. Приведу два коротких отрывка из стихотворений Огдо, переведённых с долганского Леонидом Яхвиным.

Есть у долган такой обычай:

Делиться первою добычей.

Запомни, мальчик!

Дай гостью лучший из кусков.

Второй кусок – для стариков.

Запомни, мальчик!

Поверье древнее гласит:

Удача у того гостит,

Кто от людей её не прячет.

Запомни, мальчик!…

Это были строки из стихотворения «Первая добыча», следующий фрагмент из стихотворения «Весна».

Бараксан, весна-красна,

Очертила светлый круг,

Пробудила ото сна

Всё дремавшее вокруг.

На мехах у ездоков

Стынуть иней перестал.

На руках у облаков

Спит Полярная звезда…

Евдокия Егоровна была человеком удивительно скромным. Во время наших встреч в Дудинке и Москве она рассказывала об обычаях своего народа, вспоминала родителей, друзей детства и только случайно и отнюдь не от неё самой я узнал, что Аксёнова была инициатором создания долганской письменности и одним из авторов первого букваря для долганских ребятишек и первого словаря языка долган.

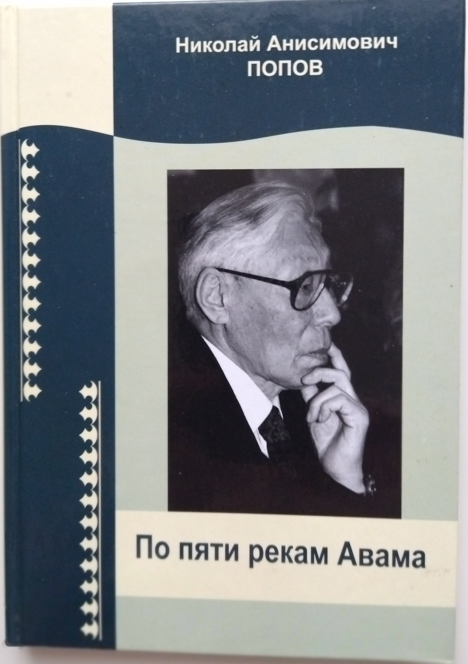

Если с именем Огдо Аксёновой связано появление современной долганской поэзии, то родоначальником долганской прозы стоял другой коренной житель Таймыра – Николай Анисимович Попов (1929–2009). Его детство тоже прошло в тундре и школе-интернате. Потом были Игарское педучилище, Ленинградский педагогический институт (факультет народов Севера), Красноярская высшая партийная школа. С 1960-х годов главным местом работы Николая Попова стала Дудинка – Таймырское радио и газета «Советский Таймыр».

Попов и Аксёнова внешне заметно отличались друг от друга. Невысокая, подвижная Евдокия Егоровна и статный, немногословный Николай Анисимович. По-разному сложились и творческие судьбы основоположников современной долганской литературы. Свои рассказы и повести Попов писал не только на долганском, но и на русском языке. Первая книга писателя увидела свет лишь в 1989 году, когда её автор был уже далеко не молод. Но было, несомненно, и много общего, что объединяло Аксёнову и Попова. Общим, в первую очередь, было стремление обогатить духовную культуру своего небольшого народа. У Евдокии Егоровны это нашло выражение в работе над словарями и учебниками, у Николая Анисимовича – в переводе на долганский сказок Пушкина. В 1990-х годах Попов поставил перед собой ещё одну большую задачу: перевести на язык долган Библию. На рубеже нового века были опубликованы его переводы на долганский «Евангелия от Марка», «Евангелия от Луки», ряда других библейских текстов.

В последние годы жизни Н.А. Попов всё чаще обращался к истории своего народа в наиболее трудные для долган времена коллективизации и Великой Отечественной войны. Уже после смерти писателя увидела свет книга «По пяти рекам Авама», в которой Николай Анисимович делился с читателем раздумьями о прошлом и настоящем своих соплеменников, с тревогой и надеждой всматривался в их будущее.

Тревога и надежда – чувства, которые испытывают сегодня многие из нас. Но каким бы сложным ни был наш сегодняшний день, мы не должны забывать о культуре народов Крайнего Севера, живущих на протяжении столетий в экстремально тяжёлых условиях. Сохранить её лучшие черты – задача, важная не только для самих северян. Она важна для современного урбанизированного сообщества, утратившего связь с природой и ручными ремеслами с их вековыми художественными традициями. О том, что практически забыто современной городской цивилизацией, но сохранено коренными жителями высоких широт, напоминает нам яркая мозаика долганской культуры, сложившейся в результате взаимодействия аборигенных народов Арктики и русского народа.

***

Михаил Бронштейн, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Государственного музея Востока, специально для GoArctic

Фотографии предоставлены А.Н. Зверевой и Государственным музеем Востока.

Литература:

-

Аксёнова Е.Е. Бараксан. Красноярск, 1973

-

Зверева А.Н. Элдэн Сухума. Декоративно-прикладное искусство долган Анабара. СПб, 2013

-

Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока. М., 1980

-

Попов Н.А. По пяти рекам Авама. СПб., 2009

-

Тюркские народы Восточной Сибири. М., 2008