Лётчик Каминский против тэрыкы

Как советская власть повлияла на чукотскую мифологию.

Не было ничего страшнее для охотника, чем оказаться на льдине, унесённой в океан. Плавать чукчи и эскимосы не умели. Да и если бы умели – в ледяной воде долго не протянешь. Согласно чукотским поверьям, охотник, унесённый море становился тэрыкы – странным существом, покрытым короткой шерстью, как у лахтака. Даже если бы он чудом выжил и вернулся, назад ему пути уже не было.

Страшный вой тэрыкы

«Едва ступив на берег, Гойгой почувствовал такую усталость, что дальше не мог идти. Повалился на колени и дальше уже пополз, помогая себе руками. Выполз на покрытую свежим снегом тундру, приник к жёлтым травинкам и заплакал, нюхая землю. Томимый жаждой, он нашёл подёрнутый тонким ледком бочажок, разбил лёд и приник воспалёнными губами к желтоватой, пахнущей мхами воде. Он пил, закрыв глаза, изредка отрываясь передохнуть. Напившись, взглянул на своё отражение и… отшатнулся! Он не мог поверить своим глазам! Осторожно, чтобы не зарябить зеркало воды взволнованным дыханием, Гойгой снова наклонился над бочажком и не мог сдержать вопля ужаса: на него смотрело обросшее жёсткой шерстью лицо тэрыкы-оборотня.

Ещё не веря своим глазам, Гойгой отвернул лохмотья рукава, но и руки тоже были покрыты такой шерстью… Гойгой обнажал одну часть тела за другой и везде видел одно и то же: короткую, жёсткую и густую шерсть. Так вот почему он больше не чувствовал холода!

Вцепившись зубами в шерсть на руке, Гойгой попытался оторвать её, но она держалась крепко.

В отчаянии Гойгой поднял голову к низкому небу, навстречу падающим снежинкам, и завыл, заплакал в голос, далеко оглашая притихшую тундру, медленно надевающую свой белый зимний наряд».

В повести Рытхэу люди убивают своего брата-тэрыкы, и, пронзённый стрелами, он обретает перед смертью первоначальный облик. Вместе с молодым охотником погибает и его жена, оставшаяся верной ему, даже когда он превратился в оборотня.

Другой чукотский писатель и краевед Владлен Леонтьев излагает историю тэрыкы с реальными подробностями:

Рационалист Леонтьев делает соответствующий вывод:

Итак, согласно Леонтьеву, в основе представлений о тэрыкы лежит боязнь чужака. Но почему тогда чукчи не принимали своего сородича, вернувшегося из смертельного путешествия на дрейфующей льдине? Гибель охотника во льдах была трагедией для его семьи и племени. Но трагедией привычной, обыденной. Такое повторялось из поколение в поколение. Таков был суровый закон мира арктических зверобоев. Пришелец с того света нарушал привычный порядок и потому считался оборотнем, потерявшим свою человеческую сущность. Таких людей было страшно принять обратно в семью и поселение. Трагический парадокс. Выживший на льдине был обречен на изгнание и смерть тем, что чудом победил свою судьбу и неминуемую гибель[1].

В жизни Наукана – крупнейшего эскимосского поселения на оконечности мыса Дежнёва, – гибель охотника во льдах была суровой и повседневной реальностью. Так погиб Кайкатегин, участник Великой Отечественной войны, награждённый орденом Красной Звезды[2]. «Во время охоты на припае зимой Кайкатегина унесло... Его носило на льдине несколько месяцев. В 1947 году его обнаружила семья Ринтына, которая проезжала из Энурмино в Нешкан <…> Они сделали остановку за Энурмино[3], как вдруг отец увидел в прибитой к берегу льдине вмёрзшего человека. Оказалось, что это был Кайкатегын. Глава семейства снял с него ремень, решил утром похоронить. А когда проснулись, льдины не оказалось на месте, её унесло. В таких случаях говорят, что погибший решил показать себя <…>, чтобы родственники узнали, что с ним» (Наукан и науканцы / Сост. В.Г. Леонова. Владивосток, 2014. С. 15). Кайкатегын не нарушил установленный порядок, он погиб и явился, чтобы рассказать о своей смерти.

Остатки каменных яранг Наукана. Фото С.Ю. Шокарева.

Кусок сырого мяса под матрасом

Говорят, что историю пишут победители. Для истории советизации Чукотки, приобщения чукчей и эскимосов к новому быту и новой идеологии эта максима подходит весьма кстати. Распространение советской власти и перестройка традиционного общества морских охотников чукотского побережья долгое время описывалось теми, кто непосредственно этим занимался. Оптика такого повествования была простой: до революции чукчи и эскимосы были бедным и забитым народом, которого угнетали шаманы и спаивали представители царской администрации и американцы. Пользуясь дикостью и наивностью местных жителей капиталисты наживали на Чукотке баснословные барыши, забирая себе всю прибыль от хищнической разработки местных природных ресурсов. Великий Октябрь изменил это ужасное положение. Советская власть принесла туземцам свободу от эксплуатации, новые условия труда и быта, просвещение и равноправие женщин. Теперь чукчи и эскимосы под руководством своих наиболее продвинутых соплеменников (комсомольцев, а затем и коммунистов) и опытных советских руководителей дружно влились в братскую семью народов СССР, преодолевают свою отсталость и участвуют в общем процессе построения социализма.

После перестройки оказалось, что процесс советизации отнюдь не абсолютное благо. Распространяя новый быт и новую идеологию, советская власть выкорчёвывала традиционный уклад чукчей и эскимосов, насильственно устанавливала непривычные и неудобные условия жизни. Итоги этого – утрата самобытности, распространение алкоголизма, вымирание народов Севера. Борьба с шаманами, объявленными главными врагами нового строя, не ограничивалась дискуссиями в «красной яранге». В 1937 г. были расстреляны шаманы Тамени (Тамнэ), Таюге, Анкауге и Хотлю. «Открытый суд» над шаманами происходил на Лаврентьевской культбазе (впоследствии – село Лаврентия, столица Чукотского района). Репрессирован прославленный писателем Т.З. Семушкиным шаман Алитет («Алитет уходит в горы»). Был расстрелян и знаменитый на всю Чукотку шаман Франк, живший в Уэлене, дед Юрия Рытхэу[4]. В поздних произведениях писатель, отойдя от бодрого социалистического реализма, говорит о борьбе советской власти с шаманами и традиционным укладом жизни береговых охотников как о трагедии своего народа.

Ломка касалась не только верований и обычаев, но самых простых, повседневных вещей. Учеников школы-интерната на лаврентьевской культбазе (ныне – село Лаврентия, центр Чукотского района) учили умываться и мыться, спать на кроватях, есть европейскую пищу и т.д. О том, как происходил этот процесс, бесхитростно повествует дневник учительницы лаврентьевской школы, включённый Тихоном Семушкиным в свою книгу «Чукотка».

В этом отрывке идёт речь о дочери чукотского торговца, ингуша по происхождению Магомета Добриева (1886—1938), рано умершей Мэри.

Будет неверно, однако, оценивать советизацию исключительно как негативный процесс. Часть нововведений успешно укоренилась на береговой Чукотке и оказалась созвучна старинным обычаям. Например, колхозные бригады морзверобоев, созданные в Наукане, стали новой формой традиционной родовой организации во время морской охоты. Только вместо байдары охотники садились в моторный вельбот, а пойманная добыча учитывалась в планах и отчётах колхоза им. Ленина.

Происходила сложная трансформация традиционного уклада, в которой жестокая и жёсткая ломка старинных обычаев происходила параллельно с успешным заимствованием всего полезного. В результате выросли странные симбиозы каменного века с социалистическим строем: морзверобойные колхозы и урны для голосования, развозившиеся на собачьих упряжках.

Охотники на льдине и бой шаманам

Летная науканская эпопея 1936 года как будто призвана иллюстрировать достижения советской власти на Чукотке и пропагандировать новый технологичный и гуманистический уклад. Именно так и описал её один из участников по спасению науканских охотников, унесённых в море на льдине, полярный лётчик Михаил Николаевич Каминский (1905—1982). К сожалению, книга Каминского «В небе Чукотки. Записки полярного летчика» (1973) изобилует враждебной риторикой 1930-х годов. Особенно досталось от лётчика науканским шаманам. Борьба с ними виделась ему важнейшей задачей советской власти на Чукотке, частью последнего и решительного боя за коммунизм. Об учительнице науканской школы Елене Ольшевской он писал: «В свои двадцать лет она изучала классовую борьбу не по книгам и знала, на чьей стороне ей быть». Выходит, классовая борьба, по Каминскому, продолжалась и в Наукане, уже почти двадцать лет являвшемся частью Советской Чукотки, хотя и самой отдалённой.

Экспедиция по спасению науканских охотников состоялась в апреле 1936 г., к этому времени советские лётчики дважды успешно спасали людей со льда. В октябре-ноябре 1933 г. Фёдор Кузьмич Куканов на трехмоторном самолёте «Юг-1» (СССР-Н-4) спас 93 пассажира с затёртых льдами недалеко от мыса Биллингса судов Северо-Восточной экспедиции Наркомвода -- «Север», «Анадырь» и «Хабаровск». Смелый авиатор совершил тринадцать рейсов, вывозя больных и обессиленных людей, некоторые из них уже не могли шевелиться. За этот беспримерный подвиг Куканов не получил награды, потому что спас заключённых Дальстроя. Однако при спасении челюскинцев опыт Куканова стал одним из решающих аргументов для организации вывоза людей из лагеря Шмидта по воздуху. В свою очередь, челюскинская эпопея уже задавала новый стандарт – спасение людей со льдины не только возможно, но и необходимо.

История спасения науканцев началась с другой спасательной операции. 19 декабря 1935 г. в верховьях реки Амгуэмы потерпел катастрофу самолёт командира Чукотской авиагруппы Г.Н. Волобуева. В поисках Волобуева и его товарищей 20 апреля 1936 г. в Уэлен прибыли самолёты М.Н. Каминского и В.С. Богданова. На глазах Каминского и его товарищей разыгралась трагедия:

Уэленцы волновались, но спасать науканских охотников не спешили. Каминский винит в этом религиозные предрассудки:

Как известно, под именем келе скрываются разные духи чукотской мифологии, и чаще всего злые. Не вдаваясь в тонкости туземной мифологии, Каминский приписал боязнь уэленцев страхам перед могущественным Келе. Трудно сказать, что на самом деле останавливало жителей Уэлена от того, чтобы броситься на спасение науканских охотников – боязнь мести со стороны келе, понимание того, что перед ними волею неумолимой судьбы жители соседнего посёлка превращаются в оборотней-тэрыкы или коварные льды, грозящие раздавить байдару… По словам Каминского, взволнованные чукчи прибежали просить помощи у русских начальников, опасаясь злых духов. Перед Каминским и Богдановым встала задача, осложнённая дрейфом льда и контингентом спасаемых. Каминский передаёт следующие возражения, высказанные секретарем Чукотского райкома, заявившим, что проект снятия науканцев со льдины неосуществим:

«Потому что челюскинцы сидели на матёром, сплочённом льду. Они могли вырубить площадку даже для большого самолёта Ляпидевского. Среди них были лётчики и вообще люди грамотные и опытные. А здесь не лёд, а каша. Неизвестно, сумеют ли науканцы перебраться на большую льдину, а если и сумеют, то сделают ли они площадку. Ведь они впервые видят самолёт, и то только в воздухе!»

Однако прежде чем спасать, науканцев ещё надо было найти. Каминский писал:

Одномоторный самолёт Р-5. На таком самолёте М.Н. Каминский совершал полёты из Уэлена над дрейфующей льдиной с науканскими охотниками.

Найти льдину, на которой терпели бедствие шестнадцать охотников, удалось Каминскому только с третьего раза:

Каминский сбросил на льдину одежду и продовольствие. На следующий день к льдине слетали уже два самолёта, Каминского и Богданова. Уточнив ледовую обстановку, они предложили смелый план посадки на лёд. Для этого науканцам предстояло приготовить аэродром. Лётчики предложили сбросить им кирки и лопаты, а также «инструкцию на эскимосском языке». План посадки на льдину начинал приобретать конкретные очертания. Одобрил его реализацию и начальник Главсевморпути О.Ю. Шмидт, прислав из Москвы телеграмму на имя зам. начальника Чукотской авиагруппы Е.М. Конкина.

В следующий раз лётчиков сопровождал председатель науканского колхоза Аёек, по словам Каминского, «огромного роста эскимос, судя по иссеченному временем индейскому лицу, лет шестидесяти, сильный, подвижный». В этот раз авиаторы нашли льдину почти сразу и сбросили на лёд новые посылки для науканцев. Полёт Аёека, по словам Каминского, имел огромное значение для борьбы старого и нового в Наукане.

На этой патетической ноте спасательная экспедиция для Каминского закончилась. 26 апреля он потерпел аварию и повредил самолёт. Однако судьба охотников решилась без авиации: «Утешало только то, что моя авария не отразилась на судьбе науканцев, 29 апреля, на шестой или седьмой день дрейфа, подул ветер с норда и прижал лёд к берегу. В 80 километрах от Уэлена науканцы покинули лёд и оказались в ярангах чукчей. Выяснилось, что, формируя посылки, мы упустили из виду защитные очки. Почти все эскимосы сошли на берег, поражённые слепотой. Однако через несколько дней они оправились, и чукчи доставили их к родным очагам».

Итак, девять дней ледового дрейфа. Трудно сказать, достаточно ли это для того, чтобы в старые добрые времена шестнадцать охотников превратились в оборотней. Однако в 1936-м году местная советская власть крепко ухватилась за эпопею несостоявшихся тэрыкы. Тема оборотней сразу же отошла на второй план. Полёты Каминского и Богданова было решено сделать важным средством пропаганды, своего рода челюскинской операцией местного масштаба. С одной стороны, лётчики действительно не дали охотникам погибнуть – двое их них замёрзли бы без сменной одежды. А с другой – налицо были могущество техники и забота партии и правительства о жителях самого отдалённого селения Страны Советов.

5 мая состоялось заседание науканского колхоза, посвящённое спасению охотников.

По словам Каминского, шаманы потерпели сокрушительное поражение. Пригласили выступить и самого авиатора, который объявил, что главный герой спасательной операции – это заботливая советская власть, которая готова и самих эксимосов и чукчей научить летать на самолётах. Решением собрания науканский колхоз и ещё сорок человек-науканцев стали членами Анадырского аэроклуба. Летать из них, кажется, никто не стал. Но один из первых чукотских лётчиков – Тимофей Андреевич Елков (1914—1944), герой Великой Отечественной войны, был уроженцем соседнего Уэлена. Его отец – местный торговец -- стал членом Общества друзей воздушного флота ещё в 1924 г., вместе с вышеупомянутым М. Добриевым и другими выдающимися людьми Чукотского уезда[6].

Спасательная операция Каминского—Богданова не получила широкой популярности. Однако в процессе советизации Наукана она сыграла свою роль. Об этом, в частности, вспоминал охотник Тенетегин на Районном чрезвычайном Съезде Советов в Уэлене (с 25 сентября по 2 октября 1936 г.). Языком протокола его речь передана так:

Впоследствии, науканцы гордились своей школой. Веру в тэрыкы советская власть, несмотря на героизм Каминского, не победила. Однако причудливый симбиоз культуры морских арктических зверобоев с новыми советскими реалиями оказался устойчивым и успешно просуществовал до закрытия Наукана в 1958 г.

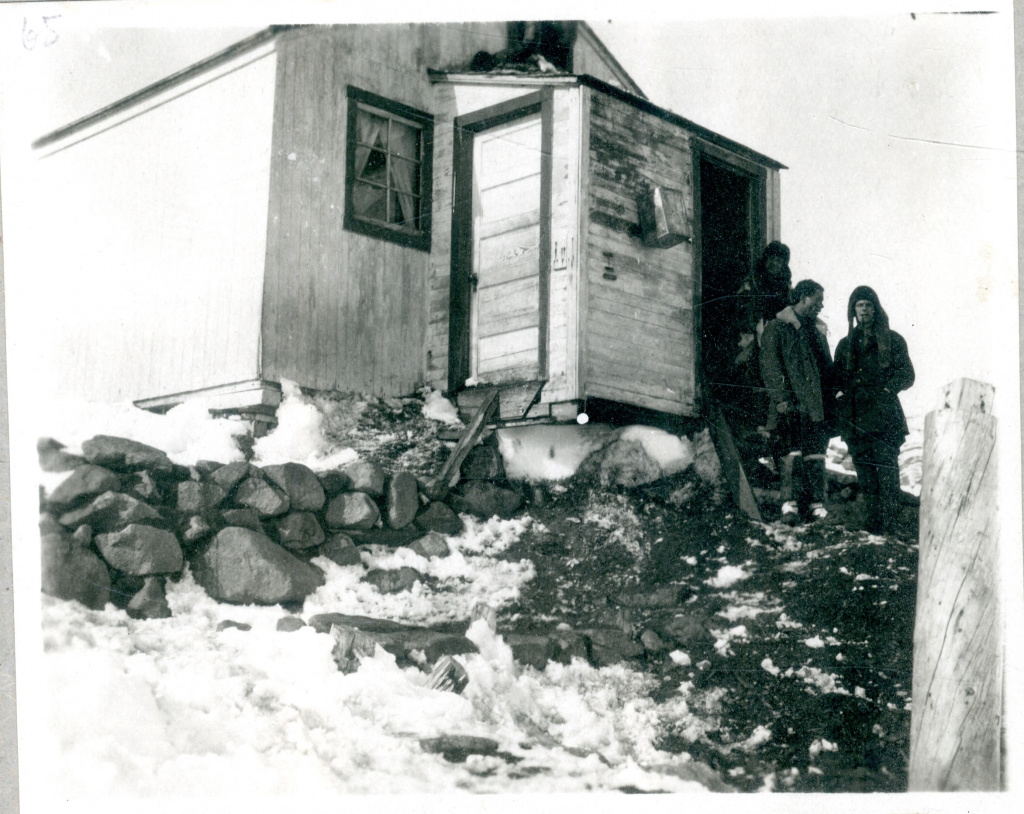

Науканская школа. Учитель Е. Головин, переводчик Тевлянки и сотрудник Лаврентьевской культбазы. Апрель 1931 г. Фото из альбома сотрудника ОГПУ А.А. Кампана (Государственный архив Российской Федерации)

Науканская школа. Учитель Е. Головин, переводчик Тевлянки и сотрудник Лаврентьевской культбазы. Апрель 1931 г. Фото из альбома сотрудника ОГПУ А.А. Кампана (Государственный архив Российской Федерации)

Автор: Шокарев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения Историко-архивного института РГГУ.

[1] В.Г. Богораз сообщает, что возвращенцы с того света имели шанс выжить: «У приморских жителей бывают случаи гибели в море. Тела погибших редко находят. Погибшим на море приносят специальные жертвоприношения у края воды. Одно и то же место берега служит для жертвоприношений в память всех погибших в море. Каждая семья имеет два “погребальных очага” – “ограды”, на которых приносят жертвы умершим: один – на кладбище для умерших на суше и другой — на берегу, около воды, для погибших в море. Бывают случаи, когда человек, которого сочли погибшим, возвращается по совершении обряда. В таком случае он должен пройти через очистительный обряд. Его обвязывают ремнем и “у края воды” приносят в жертву морю собаку. Затем очищаемого приводят к семейной “куче отбросов”, где он должен лечь на землю и кататься по щебню» (Богораз В.Г. Чукчи. Т. II. Л., 1939. С. 194). Свидетельство уважаемого этнографа противоречит жестоким картинам, описанным Ю. Рытхэу и В. Леонтьевым. Трудно сказать, кто из них прав – Богораз, который ни был ни в Уэллене, ни в Наукане или уроженцы этих мест, но не учёные, а литераторы.

[2] В документах Министерства обороны он назван как Михаил Калискатегин, стрелок, воевал в составе 302-го стрелкового полка на Дальнем Востоке. Приказ о награждении от 18.09.1945 г. (см. эл. ресурс «Память народа»).

[3] Расстояние между Науканом и Энурмино около 150 км по направлению на север.

[4] Щербакова Т.И. Последние шаманы Чукотки: лидерство как долг // Лидерство в архаике: условия и формы проявления: [Сборник]. СПб., 2011. С. 176—178.

[5] Квашенное сырое мясо моржа.

[6] Государственный архив Чукотского автономного округа (далее – ГАЧАО). Ф. Р-186/32. Оп. 1. Д. 1. Л. 55.

[7] ГАЧАО. Ф. Р.-155. Оп. 1. Д. 4. Л. 183.