Север под чужим языком: политика ассимиляции коренных народов Арктики в Гренландии, Канаде и на Аляске

Деколонизации через культуру, «исправление» коренных народов, English only policy и вывески на двух языках

Источник: dzenrus.ru

На протяжении двух столетий Арктика была не только географическим рубежом, но и полем для социальных экспериментов – от миссионерства до масштабной политики ассимиляции. Государства, осваивавшие северные территории, стремились не просто управлять землями, но и изменить самих их обитателей: приобщить к европейскому образу жизни, языку и вере. Цели звучали благородно – образование, развитие, «цивилизация», – но на деле это часто приводило к разрушению культурных систем, утрате языков и травматическому опыту, последствия которого ощущаются до сих пор.

Ассимиляция в Арктике имела разные формы: школы-интернаты, запрет родных языков, насильственное переселение детей, лишение прав на традиционные промыслы. Однако нельзя отрицать, что именно в этот период были созданы письменности для инуитских языков, развивались медицинские и образовательные структуры, а государственные архивы сохранили множество данных о жизни северных народов, ставших частью национальной истории.

Гренландия

Первые миссии и школы, основанные в 18-м столетии Хансом Эгеде и его последователями, заложили основу для новой системы образования, в которой датский язык и европейские нормы поведения рассматривались как путь к «цивилизованности».

В 19-м веке Копенгаген закрепил своё господство над островом административно. Управление Гренландией стало частью Министерства по делам колоний, а образование – инструментом интеграции. Датские учителя и священники организовывали школы в прибрежных поселениях, где детей учили чтению, письму и гигиене, и в то же время отучали от родного языка и традиций. Местный инуитский язык рассматривался как «бытовой» и не имел официального статуса. В 1925 году была принята школьная программа, предусматривающая, что все предметы преподаются исключительно на датском.

Датское правительство посредством политики «одного народа» стремилось превратить гренландцев в полноправных граждан королевства через унификацию языка и образования. Однако для самих жителей острова ассимиляция означала потерю культурной самобытности: к середине 20-го века выросло целое поколение инуитов, не знавших родного языка.

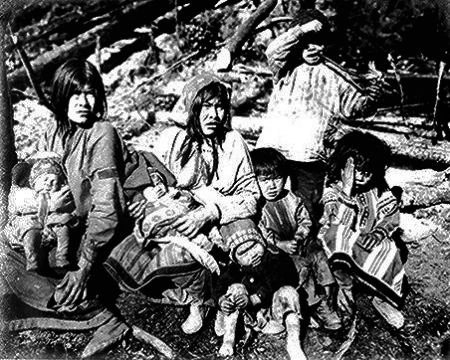

Гренландские эскимосы, 1917 год. Фото: George R. King / Scan of the National Geographic Magazine

Экономическая и социальная политика также способствовала ассимиляции. В 1950-е годы Дания запустила программу модернизации, которая включала переселение семей из мелких поселений в «перспективные» города. Это сопровождалось разрушением традиционного уклада: охота и рыболовство уступали место работе на промышленных предприятиях, зависимых от метрополии. Одновременно миссии и церкви продолжали действовать как центры не только веры, но и административного контроля.

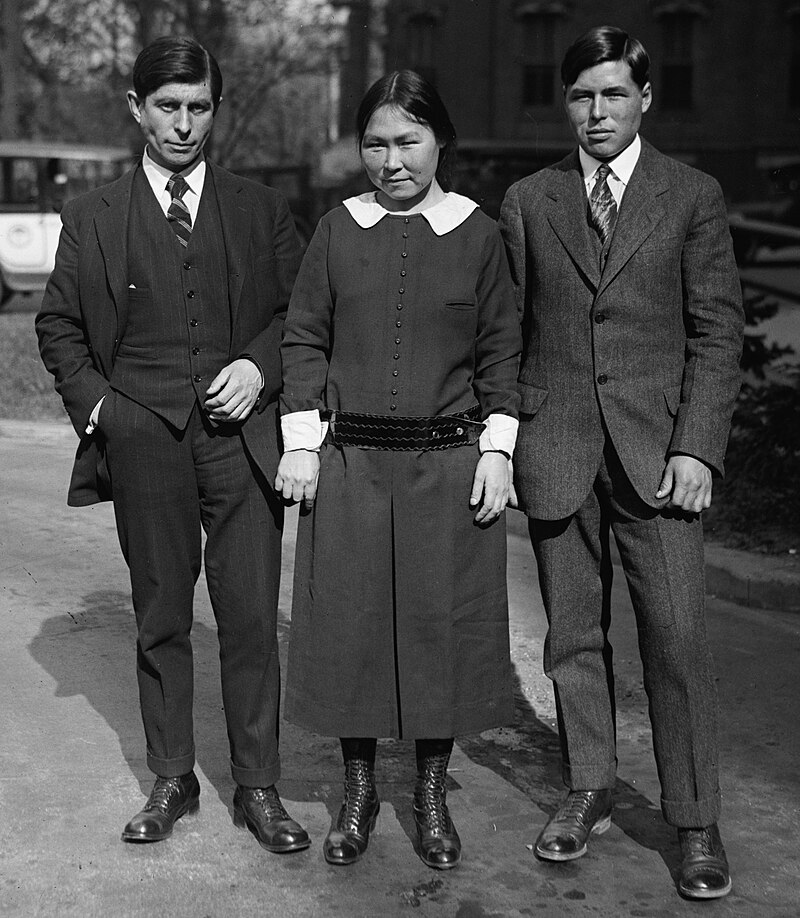

Датско-гренландский исследователь Кнуд Расмуссен (1879-1933) со спутниками-инуитами, г-жой Арналулунгуак и г-н. Митек, 3 ноября 1924 года. Источник: Wikimedia Commons

Противоречие между формальной заботой государства и реальной утратой идентичности со временем породило движение за автономию. В 1979 году Гренландия получила право на внутреннее самоуправление, а в 2009 году – статус самостоятельного субъекта в составе Датского королевства. Тогда же гренландский язык стал единственным официальным на острове. Начались программы по возвращению языка в школы, подготовке местных педагогов и созданию учебников на инуитских диалектах.

Сегодня в Гренландии работает целая сеть культурных инициатив – от Национального института языка в Нууке до радиостанции KNR, вещающей на гренландском. Несмотря на всё пережитое, Гренландия стала редким примером успешной «деколонизации через культуру». Здесь ассимиляция не уничтожила идентичность окончательно – напротив, через осознание своего прошлого гренландцы выстроили новую модель независимости, в которой язык и традиции стали символами современности, а не пережитками.

Канада

Если в Гренландии политика ассимиляции постепенно сменилась движением к культурной автономии, то в Канаде этот процесс приобрёл куда более жёсткий и драматичный характер. Здесь ассимиляция превратилась в масштабную государственную систему, целью которой было «исправление» коренных народов и включение их в единую канадскую нацию.

Система строилась прежде всего на сети школ-интернатов, создаваемых с конца 19-го века при участии католической и англиканской церквей. Под лозунгами просвещения и воспитания скрывался насильственный контроль. Детей забирали из семей и увозили за сотни километров от родных поселений, запрещая им говорить на родном языке и следовать традициям. Воспитание сводилось к дисциплине, молитвам и труду: мальчиков учили ремеслу, девочек – шитью и уборке.

Школа-интернат в Кросс-Лейк. Фото: Dept. Indian and Northern Affairs / Library and Archives Canada / Reuters

Политика ассимиляции подкреплялась и законом. «Индейский акт» 1876 года закрепил право государства вмешиваться в дела общин, контролировать браки, собственность и даже возможность покидать резервации. К середине 20-го века ассимиляция стала официальной целью правительства, а школы – её главным инструментом.

Через систему индейских школ-интернатов за всё время её существования прошло около 150 000 детей – в основном из семей индейцев, метисов и инуитов. В разные годы по всей стране действовало 139 школ, а около 6 000 учеников умерли от болезней, голода или жестокого обращения.

Школа-интернат Купер-Айленд. За своё расположение на острове получила прозвище «Алькатрас» по аналогии с тюрьмой. За время существования школы умер 121 её ученик. Фото: Dept. of Indian and Northern Affairs / Library and Archives Canada / Reuters

Но школы были лишь частью системы. Государство ограничивало охоту и рыболовство, передавая промысловые территории под контроль компаний. Многие семьи были вынуждены переселяться в посёлки и работать на рыболовных предприятиях, что лишало их экономической самостоятельности. В 1940–1950-х годах в северных провинциях проводились медицинские программы и эксперименты по питанию среди детей-иннуитов, позже признанные нарушением прав человека. Всё это становилось частью «гуманной» политики, целью которой было «улучшение условий жизни», но на деле – разрушение традиционного уклада.

В послевоенные десятилетия подход начал меняться. Под давлением правозащитников и самих общин в 1969 году церковные учреждения передали под государственный контроль, а в 1990-е началось поэтапное закрытие школ-интернатов. Последняя федеральная школа прекратила работу в 1997 году.

Акция в память о детях, погибших в школе-интернате для коренных народов в Камлупсе. Фото: Dennis Owen / Reuters

В 2008 году была создана Комиссия по правде и примирению (Truth and Reconciliation Commission), которая признала политику ассимиляции «культурным геноцидом». В рамках национальной программы компенсаций выплаты получили более 79 000 бывших учеников, ещё свыше 30 000 человек получили компенсации за тяжёлые случаи насилия.

Канада не ограничилась извинениями и выплатами. Начались масштабные программы по восстановлению языков, культур и памяти. В северных провинциях действуют школы, где обучение ведётся на инуитских языках, открываются культурные центры и музеи, где бывшие воспитанники рассказывают о своём опыте. В университетах появились кафедры коренных исследований, а в парламенте депутаты выступают на инуктитуте.

Стивен Харпер, премьер-министр Канады с 2006 по 2015 год (на фото в центре), 11 июня 2008 года принес официальные извинения за ущерб, нанесенный коренным народам системой школ-интернатов. Фото: Todd Korol / Reuters

Аляска

После продажи Аляски США в 1867 году судьба коренных народов региона – алеутов, юпиков, инуитов и аляскинских индейцев – оказалась тесно связана с политикой ассимиляции, проводимой федеральным правительством и религиозными миссиями. Американские власти видели в христианизации и образовании ключ к «цивилизованному» обществу и поручили церквям заниматься воспитанием и обучением местных детей.

Уже в 1880-х годах на Аляске начали работать школы, созданные Конгрегационалистской, Епископальной и Католической церквями. Их деятельность поддерживалась государством за счёт субсидий и кадров. Именно здесь впервые внедрили правило «только английский язык» (English only policy): детям запрещалось говорить на родных языках, и за нарушение этого правила следовали наказания. Учебники, молитвы и песни велись исключительно на английском, чтобы «вырвать детей из дикости».

Тлинкитская семья, конец XIX века. Источник: althistory.fandom.com

В конце 19-го века на территории Аляски действовало более 60 миссионерских школ, а к середине 20-го века их число превысило сотню. В некоторых регионах – особенно на Алеутских островах и побережье Берингова моря – школы стали единственными центрами жизни: они совмещали роль церкви, больницы и администрации.

Культурное влияние миссий сочеталось с экономическим контролем. Федеральные власти вводили лицензии на охоту и рыболовство, ограничивали торговлю мехом и навязывали систему товарообмена через государственные фактории. Это подрывало традиционные формы хозяйства и делало местные сообщества зависимыми от поставок с материка.

Алеутская женщина с ребёнком, Аляска, 1941 год. Фото: Malcolm Greany / en.wikipedia.org

После Второй мировой войны США начали политику унификации образования на всей территории штата. В 1950-х миссионерские школы постепенно стали переходить под государственный контроль. Однако даже после этого обучение оставалось англоязычным, а использование местных языков – нежелательным. Только в 1972 году федеральный закон о языковом образовании (Bilingual Education Act) открыл возможность создавать двуязычные программы для коренных народов, и Аляска одной из первых воспользовалась этой реформой.

В 1971 году Конгресс США принял Акт о претензиях коренных народов Аляски (Alaska Native Claims Settlement Act) – крупнейшее соглашение с коренными народами в истории страны. Оно предусматривало передачу общинам 178 000 км² земель и выплату 962 миллионов долларов компенсаций. Впервые за столетие аляскинские инуиты и алеуты получили юридическое признание своих прав.

Однако культурные последствия ассимиляции ощущаются до сих пор. К 1980-м годам большинство коренных детей уже не говорили на языке своих предков: из более чем 20 аляскинских языков к началу 21-го века 14 оказались под угрозой исчезновения, а часть – фактически утрачена.

Современные алеуты в традиционных праздничных костюмах. Источник: ushistory.ru

Сегодня в Аляске действует широкая сеть программ по возрождению языков и культурных традиций. В университетах работают курсы по алеутскому, тлингитскому и юпикскому языкам, а школьные программы всё чаще включают элементы традиционного знания. На фасадах школ и муниципальных зданий можно увидеть вывески на двух языках, а радиостанции вещают на юпикском и инуитском наречиях.

Ассимиляция на Аляске, задуманная как способ «воспитать американцев», в итоге породила обратный эффект: она пробудила стремление к культурному возрождению и самоуважению. Сегодня коренные народы штата используют язык – когда-то запрещённый и наказуемый – как главный символ свободы и идентичности.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic