Великая Отечественная война в Заполярье в филателии – часть первая

Ожесточенные бои войны, которая завершилась 80 лет назад, шли и в суровых арктических морях, и на сухопутных, порой труднодоступных северных территориях страны

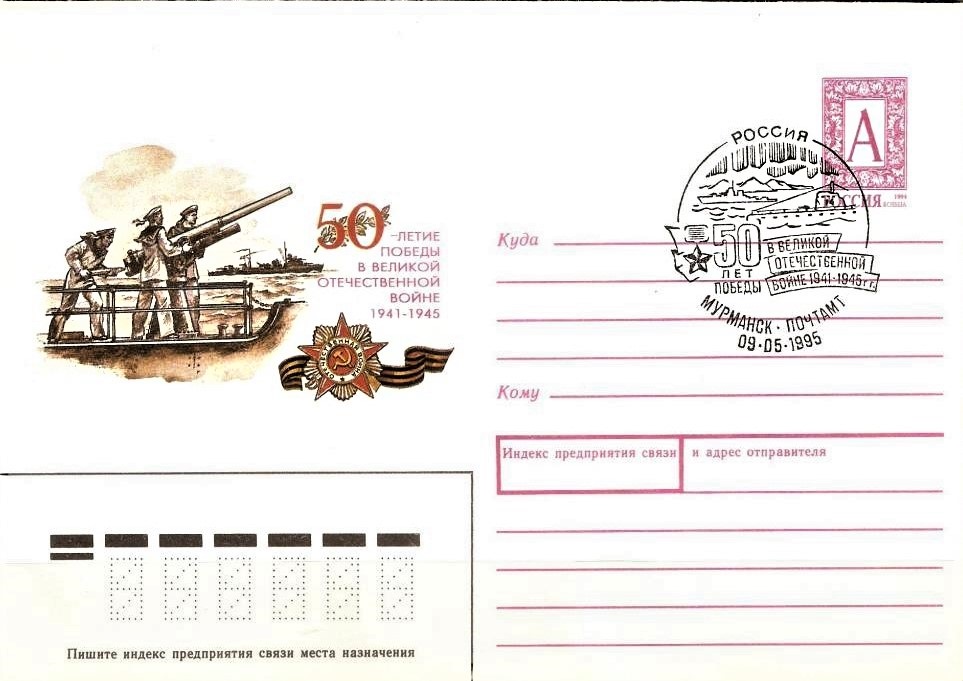

Конверт Почты России 1995 года со спецгашением Мурманска, посвящённый 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фото из архива автора

Так уж сложилось: когда говорят о Великой Отечественной войне, чаще всего (конечно – абсолютно заслуженно) вспоминают оборону Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, сражение на Огненной дуге, форсирование Днепра и ряд других знаменитых операций. О них знают или слышали даже дети. В то же время весьма немногие могут сказать что-то конкретное о войне на советском Севере: на Кольском полуострове, в Карелии, в Баренцевом, Белом, Карском морях и даже на Диксоне. А у некоторых все представления о событиях в этих местах ограничиваются лишь фильмом (безусловно – замечательным, талантливым и правдивым) режиссёра Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...» о подвиге пятерых девушек-зенитчиц и их командира, старшины Васкова в карельских лесах. Но в фильме – лишь маленький эпизод грандиозной военной эпопеи...

.jpg)

Конверт Минсвязи СССР 1973 года, посвящённый фильму «А зори здесь тихие...»

Сегодня, накануне Дня Победы, я постараюсь подробнее рассказать об этой неизвестной для многих странице Великой Отечественной войны. Точнее – о том, как события 1941-1944 годов в Советском Заполярье отражены в отечественной филателии. Мы познакомимся с почтовыми марками, карточками, открытками и конвертами, посвящёнными героическим участникам той северной войны, её основным операциям и сражениям, памятным местам, связанным с обороной Заполярья, конвоям союзников и т.д.

Планы гитлеровского командования на советском Севере и Карельский фронт

Согласно плану «Барбаросса», захват Мурманска и всего Кольского полуострова являлся одной из первоочередных задач немецкого командования. Для ее выполнения была создана армия «Норвегия», укомплектованная немецкими и финскими солдатами, прошедшими специальную подготовку для действий в условиях Крайнего Севера.

Кольский полуостров занимал большое место в агрессивных планах немецкого военно-политического командования. Во-первых, Берлин интересовали города Мурманск (единственный незамерзающий порт на русском Севере), и Полярный – основные базы Северного флота СССР. Кроме того, Мурманский порт с основной частью страны соединяла Кировская железная дорога, это давало возможность получать по морю грузы военного характера и быстро доставлять их в центральную Россию. Поэтому, немцы планировали захватить порт и перерезать железную дорогу в кратчайшие сроки.

.jpg)

Конверт Минсвязи СССР 1974 года, посвящённый вокзалу Кировской железной дороги в Мурманске

.jpg)

Конверт Почты России 1999 года, посвящённый 100-летию города Полярный

Во-вторых, Гитлера привлекали богатые природные богатства Кольской земли, и особенно месторождения никеля – металла, необходимого для германского военно-промышленного комплекса и экономик союзников Германии.

Сразу отмечу, что немецкому командованию не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. Несмотря на отдельные начальные успехи, немецкие войска не смогли выйти к Кировской железной дороге ни на одном участке, а также захватить базы Северного флота. Армии противника на севере удалось проникнуть внутрь границ СССР всего на 50 км.

Первые бои «на земле» начались 29 июня 1941 года, когда немецкие и финские войска двинулись от границы в наступление на Мурманск. Им противостояли части войск Северного фронта. Из них, а также 7-й, 14-й и 23-й армий, оборонявшихся на линии от Баренцева моря до Ладожского озера, 23 августа 1941 года директивой Ставки Верховного Главнокомандования был образован Карельский фронт. Местом расположения штаба фронта был определён город Беломорск Карело-Финской ССР.

.jpg)

Конверт Почты России 2018 года, посвящённый городу Беломорск на Белом море

В оперативном подчинении фронта находился Северный флот. Фронт создавался с целью обеспечить стратегический фланг обороны на Севере страны. К сентябрю 1942 года в составе фронта были сформированы 19-я, 26-я и 32-я армии, а к концу года и 7-я воздушная армия.

Карельский фронт имел самую большую протяжённость среди всех советских фронтов Великой Отечественной войны – до 1600 км в 1943 году. При этом он был единственным из фронтов, не имевшим сплошной линии соприкосновения с противником. Про особо сложные северные природно-климатические особенности я уже и не говорю – в основном, горная тундра, с множеством озёр, труднопроходимых болот и обширных пространств, загромождённых валунами. В дополнение ко всему – длинная полярная ночь.

И ещё «самости». Карельский фронт (также единственный из всех фронтов Великой Отечественной) не отправлял в тыл страны на ремонт военную технику и вооружение. Всё это делалось в специальных частях и на предприятиях Карелии и Мурманской области. И только на Карельском фронте для подвоза грузов использовался такой вид транспорта, как оленьи упряжки.

Марка Почты России 2025 года, посвящённая использованию оленьих упряжек в ходе Великой Отечественной войны

15 ноября 1944 года, после выхода Финляндии из Второй мировой войны, фронт был расформирован. Но на Параде Победы 24 июня 1945 года сводный полк Карельского фронта промаршировал первым. С тех пор традиционно на парадах 9 Мая штандарт Карельского фронта несут первым среди штандартов фронтов.

Почтовая открытка, на которой изображён штандарт Карельского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Теперь о руководстве. Командующим Карельским фронтом с 1 сентября 1941-го до 21 февраля 1944 года был генерал-полковник Валериан Александрович Фролов (1895-1961). Ещё до начала Великой Отечественной войны он грамотно оценил ситуацию и своим решением выдвинул войска к границе, несмотря на строгий приказ сверху «не поддаваться на провокации». Его 14-й армии пришлось столкнуться с горно-стрелковыми частями немцев, стремившимися прорваться к Мурманску и перерезать Кировскую железную дорогу. К середине июля 1941 года Фролов остановил обескровленного врага в 20-30 километрах восточнее границы. Самый правый фланг войны оказался самым прочным: несмотря на все усилия, продвинуться вперед немцы так и не смогли. Затем Валериан Александрович принял решение занять жесткую оборону.

Почтовая открытка, посвящённая генерал-полковнику В.А. Фролову

Активно маневрируя скудными резервами, неожиданно для неприятеля нанося контрудары, к концу 1941 года советский генерал смог сорвать планы фашистов.

Почти три года Карельский фронт сковывал примерно половину финской армии и крупные силы немецких войск. Слаженность соединений, подготовленных генералом Фроловым и имевших опыт ведения боевых действий в суровых условиях Заполярья, очень пригодилась в ходе победных операций на этом фронте летом-осенью 1944 года.

Марка Почты СССР 1977 года, посвящённая К.А. Мерецкову

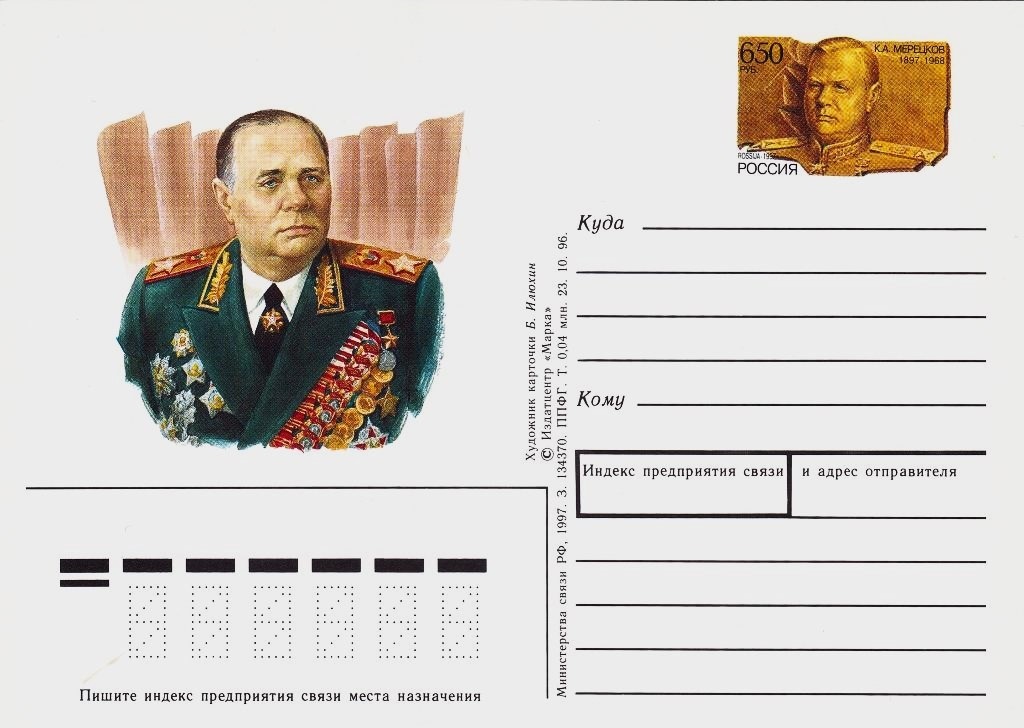

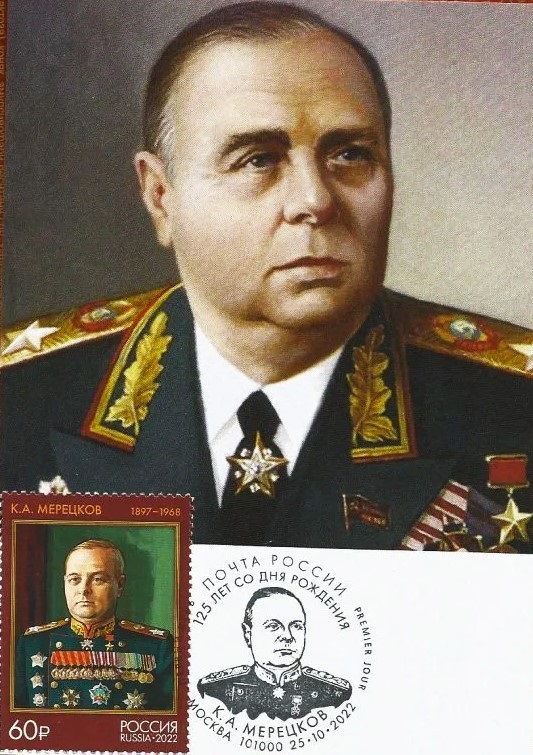

А 22 февраля 1944 года Ставка назначила командующим Карельским фронтом уже известного к тому времени военачальника, Героя Советского Союза, будущего Маршала Советского Союза и кавалера ордена «Победа» Кирилла Афанасьевича Мерецкова (1897-1968). Он пробыл в этой должности сравнительно недолго – до 15 ноября 1944 года, но успел поставить победную точку в боях за оборону Советского Заполярья. Его заместителем всё это время был прежний командующий фронтом – В.А. Фролов.

Односторонняя почтовая карточка с оригинальной маркой Минсвязи РФ 1997 года, посвящённая К.А. Мерецкову

В июле-августе 1944 года во главе войск фронта при поддержке Ладожской и Онежской военных флотилий К.А. Мерецков провел Свирско-Петрозаводскую операцию, в сентябре – преследование противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, в октябре при поддержке Северного флота – Петсамо-Киркенесскую операцию. Тогда на северо-западе СССР была восстановлена государственная граница с Финляндией и Норвегией. Кстати, обе операции вошли в историю, и о них мы ещё поговорим позднее.

Марка Почты России 2022 года и картмаксимум, посвящённые К.А. Мерецкову

Бои на Кольском полуострове и оборона Мурманска

Но вернемся к началу войны. Кольский полуостров (Мурманское направление) стал ареной важнейших сражений, в ходе которых удалось остановить противника в 30 км от границы. А один из участков Карельского фронта – хребет Муста-Тунтури на полуострове Рыбачий – стал единственным местом на всём протяжении советско-германского фронта, где фашисты за всё время войны так и не смогли перейти государственную границу СССР.

Марка Почты России 2021 года, посвящённая полуострову Рыбачий

Про полуостров Рыбачий – самую северную часть Кольского полуострова, открывающий вход в заливы – Кольский, Мотовский и Печенегский, сейчас знают в основном благодаря песне военных лет «Прощайте, скалистые горы». Она посвящена морякам Северного флота, которые вышли в поход, чтобы защищать Мурманск с моря. Про тех, кто защищал город с суши, песен не сложено. А между тем героические защитники полуостровов Рыбачий и Средний, лишенные сухопутной связи с Большой землей, более трех лет (если точно – 1273 дня), до осени 1944 года, прочно удерживали оборону. И это в суровых условиях Заполярья, когда полтора месяца в году полярная ночь, холод, голод, когда даже у здорового человека вылезают все забытые и залеченные болячки, а от недостатка витаминов у бойцов – хроническая цинга.

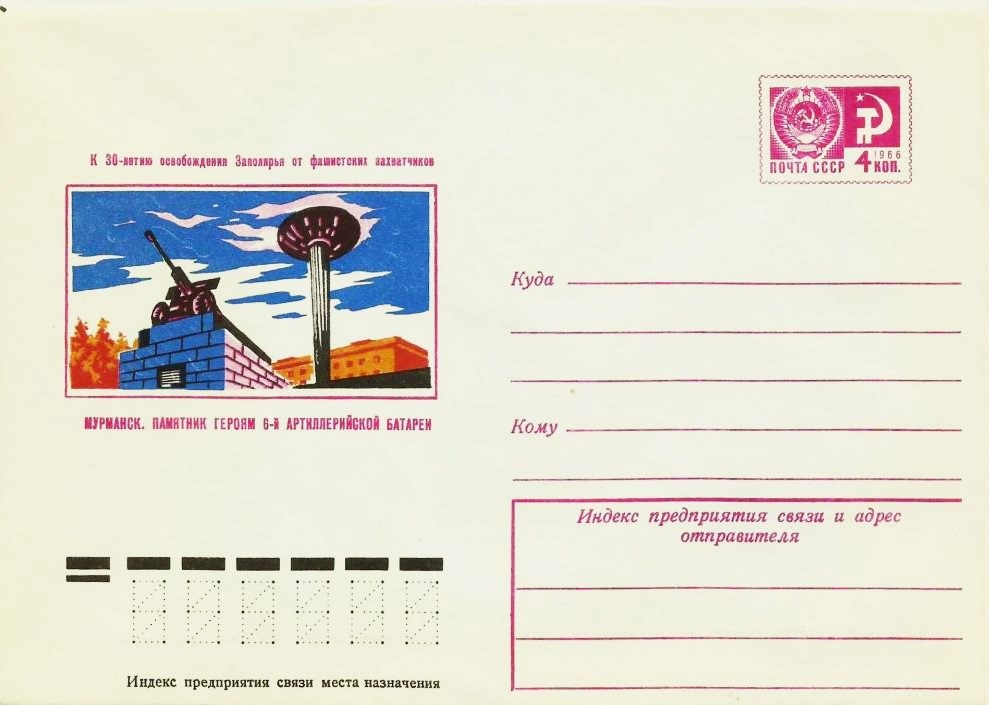

В сентябре 1941 года, в районе реки Западная Лица совершили свой бессмертный подвиг воины 6-й артиллерийской батареи 143-го полка 14-й стрелковой дивизии под командованием лейтенанта Григория Лысенко. С 8 сентября 1941 года, находясь на огневой позиции на самом острие немецкого наступления на Мурманск, воины батареи в течение недели мужественно отражали атаки противника. В неравном единоборстве с врагом они не дрогнули и выполнили приказ командования – во что бы то ни стало задержать немцев до прихода подкрепления. Батарея оказалась в окружении, из четырёх гаубиц осталась одна. Но, сражаясь до последнего, они уничтожили более тысячи солдат и офицеров противника. Днём 14 сентября батарея замолчала. На следующий день подошло подкрепление, которое отбросило немцев на исходные рубежи.

Маркированный конверт Минсвязи СССР 1984 года с изображением памятника воинам 6-й героической комсомольской батареи в Мурманске

Командование Карельского фронта присвоило подразделению почетное наименование - 6-я героическая комсомольская батарея. Памятник её воинам (автор – архитектор Д.К. Водолажский) был открыт в Мурманске 6 ноября 1959 года. Он представляет собой устремляющийся ввысь постамент, на котором установлена 76-миллиметровая пушка ЗИС-3. Долгое время памятник был главным военным мемориалом города. В 1991 году здесь были перезахоронены останки воинов. В 1994 году установлена плита с 71 фамилией погибших на батарее героев.

***

Потерпев неудачу в наземной наступательной операции на Мурманск, германское командование решило уничтожить его с воздуха, совершая до 15-18 налетов в день. За годы обороны города на него было сброшено 185 тысяч бомб в ходе 792 авиационных налетов. Таким образом, Мурманск стал вторым после Сталинграда по количеству использованных взрывчатых веществ на квадратный метр территории.

При этом было принято решение использовать порт для приёма поставок союзников по ленд-лизу. Мурманчане круглосуточно загружали и разгружали корабли, ремонтировали военную технику, изготавливали оружие. Всего за время войны Мурманский порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных грузов. Было отремонтировано 645 боевых кораблей и 544 торговых судна, переоборудовано 55 гражданских судов в тральщики и вспомогательные корабли. За три года рыбакам удалось выловить 850 тысяч тонн рыбы, которой снабжали весь фронт.

18 июня 1942 года Мурманск был подвергнут очередной варварской бомбардировке: немецкие самолёты сбрасывали на деревянный город зажигательные бомбы, а чтобы затруднить борьбу с пожарами, использовали также осколочные и фугасные бомбы.

Тем не менее запланированное немецкое наступление было сорвано, и фронт в Заполярье стабилизировался до октября 1944 года.

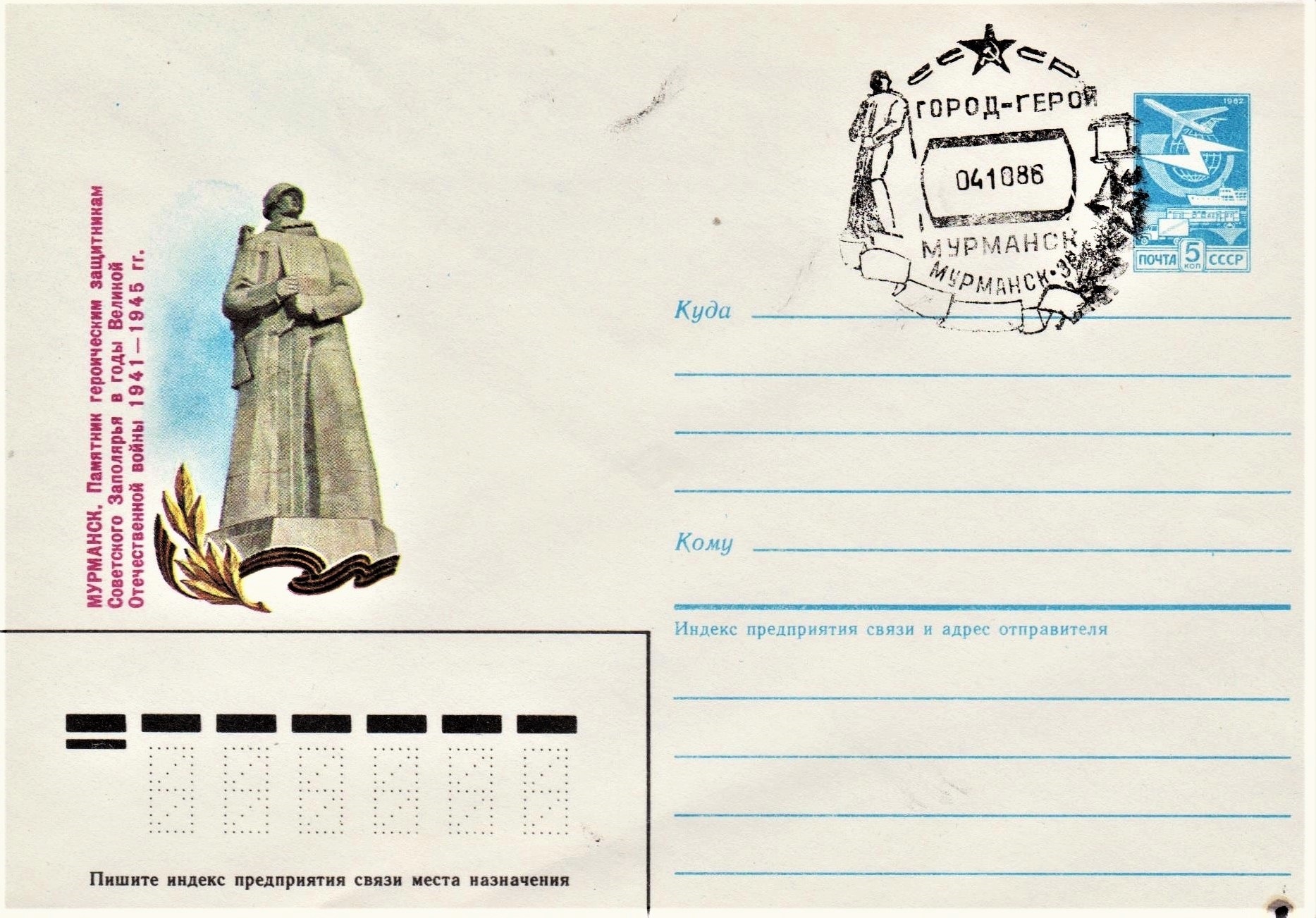

...К 30-летию освобождения Заполярья от нацистских войск, 19 октября 1974 года, в Мурманске был открыт мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (авторы – скульптор И.Д. Бродский, архитектор И.А. Покровский). В народе известный как Алеша, 35-метровый памятник представляет собой фигуру солдата в плащ-палатке с автоматом, смотрящего в сторону Долины смерти (ныне Долина Славы), где в годы войны шли самые тяжелые бои за город. Это – главная вертикаль в ландшафте города: его видно почти из любой точки Мурманска. Монумент расположен на сопке Зеленый мыс, здесь раньше располагалась зенитная батарея, защищавшая город от бомбежек. У постамента Алеши – Вечный огонь, чуть поодаль – трехгранная пирамида, символизирующая боевое знамя, приспущенное в знак скорби. Дополняют ансамбль гранитная стела с названием воинских частей, пограничных и партизанских отрядов, воевавших за Мурманск и зенитные орудия, служившие защитой портового города. К мемориалу ведет Аллея городов-героев Советского Союза.

Маркированный конверт Минсвязи СССР 1986 года с изображением мемориала «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске и спецгашением города-героя

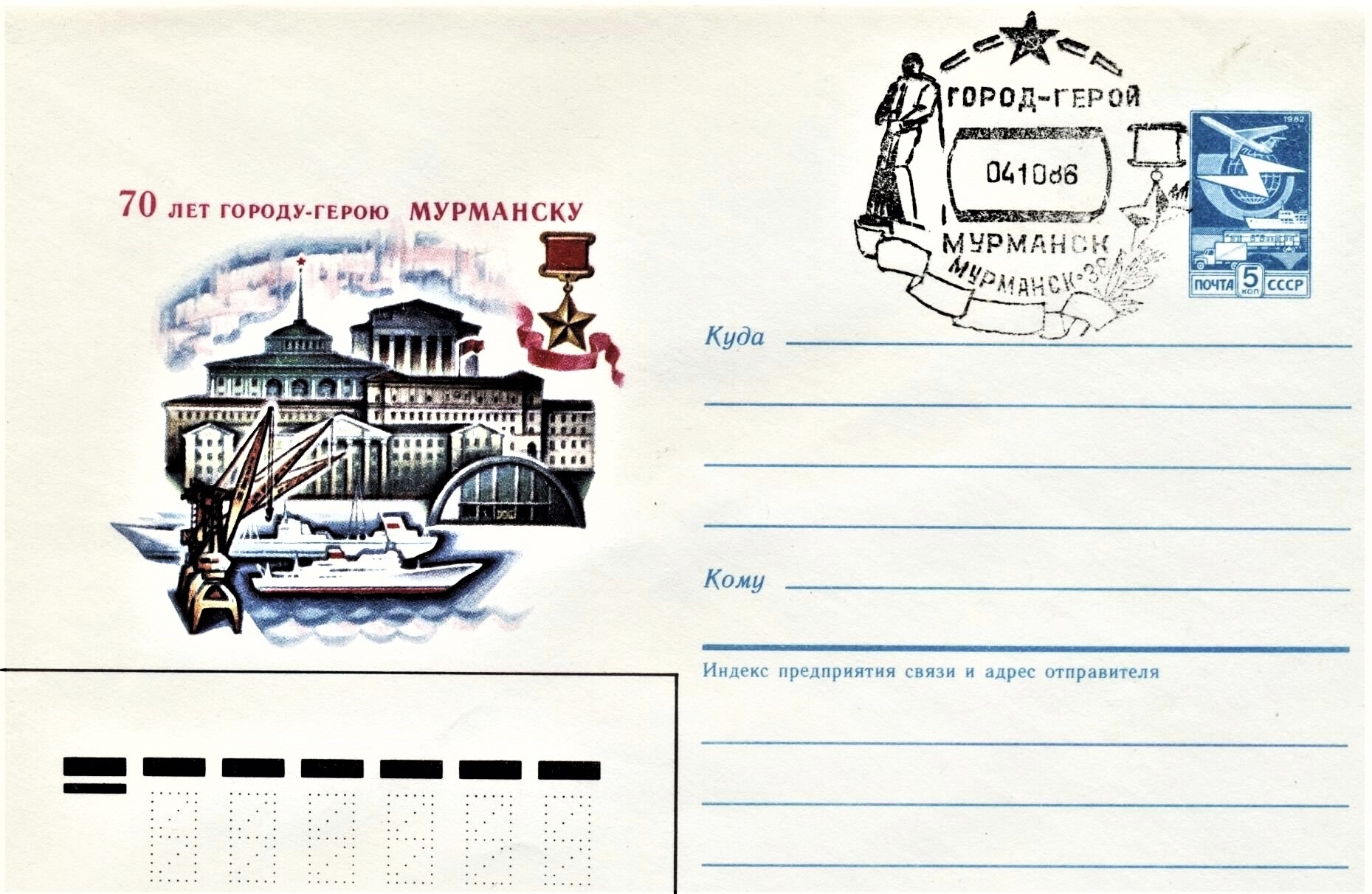

В 1985-м, в год 40-летия Победы, Мурманску было присвоено звание «Город-герой».

Конверт Минсвязи СССР 1986 года, посвящённый городу-герою Мурманск

Односторонняя почтовая карточка с оригинальной маркой Минсвязи СССР 1987 года, посвящённая городу-герою Мурманск

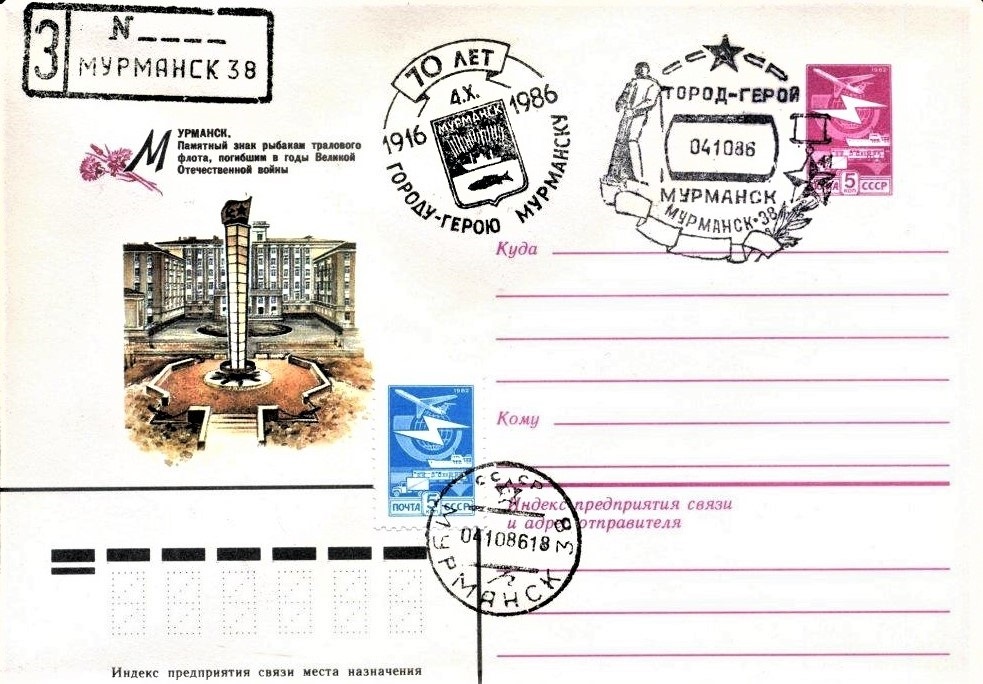

9 мая 1975 года в Мурманске, перед зданием ДМО (Дом междурейсового отдыха моряков) на улице Шмидта, в торжественной обстановке состоялось открытие памятника в честь рыбаков и кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны (автор – архитектор Р.И. Бальжан). Монумент представляет собой постамент, огражденный парапетом с якорями, где в обрамлении цепей возвышается стела, покрытая плитами из особого стекла. Стела задумана, как стилизованный столб морской воды от взрыва бомбы, с установленной внутри оригинальной подсветкой. Нижняя часть памятника опоясана кольцом из нержавеющей стали с выгравированной надписью: «Вечная слава морякам тралфлота, погибшим при защите Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Рядом с мемориалом два больших постамента и 25 гранитных досок с силуэтами судов и названиями 32 погибших траулеров. С помощью установленной внутри памятника аппаратуры во время смены судовых вахт исполняется песня Е. Жарковского на слова Н. Букина «Прощайте, скалистые горы».

Маркированный конверт Минсвязи СССР 1985 года с изображением памятника в Мурманске честь рыбаков и кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны

Северный флот и Беломорская флотилия

Блок Почты России 2008 года, посвящённый Северному военному флоту

Огромную роль в военных действиях Великой Отечественной в Арктике сыграл Северный флот, который оперативно подчинялся Карельскому фронту. Основными базами СФ были Мурманск, Полярный, Ваенга (с 1951 года – Североморск). Первоначально в состав флота входили: бригада эскадренных миноносцев, включая 7 эсминцев, 15 подводных лодок, 2 торпедных катера, 7 сторожевых кораблей («сторожевиков»), 2 тральщика, 14 малых охотников и 116 самолётов.

Марка Почты СССР 1974 года, посвящённая морскому тральщику времён войны

Конечно, этот состав на протяжении войны постоянно менялся и пополнялся. Только в июне-августе 1941 года по мобилизационному плану в состав Северного флота зачислили 29 сторожевых кораблей и 35 тральщиков, переоборудованных из рыболовных траулеров, 4 минных заградителя и 2 СКР – бывшие ледокольные пароходы, 26 сторожевых катеров и 30 катеров-тральщиков, переоборудованных соответственно из дрифтерботов и мотоботов. Даже легендарный арктический ледокол «Красин» превратился в боевой корабль и прошёл всю войну. И не только он один из ветеранов полярного флота.

Марка Почты России 2017 года, посвящённая 100-летию легендарного ледокола «Красин»

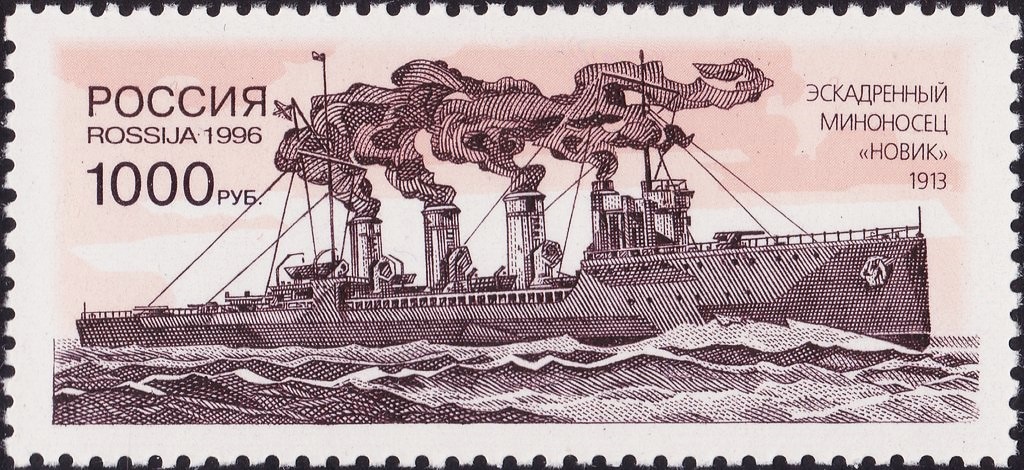

В боевых действиях на Баренцевом море принимали участие и эскадренные миноносцы типа «Новик» (изображён на марке Почты России 1996 года)

Свою весомую лепту в военные действия в советском Заполярье в составе Северного флота внесла Беломорская военная флотилия, главной базой которой был Архангельск. В 1941 году в БМФ входили дивизион эсминцев и сторожевых кораблей, дивизион минных заградителей, бригада траления. Основными задачами флотилии были защита внутреннего мореплавания на севере и прибывающих союзных конвоев. Для обороны проливов Карские Ворота, Югорский Шар, портов и полярных станций в составе флотилии в конце августа 1941 года был создан Северный отряд (базы – Амдерма, остров Диксон), в который наряду со сторожевыми кораблями и береговыми батареями входили авиагруппа и отряд ледоколов. Впоследствии в связи с расширением операционной зоны в составе Беломорской военной флотилии были сформированы Новоземельская (в губе Белушья, 1942 год) и Карская (на острове Диксон, 1944 год) военно-морские базы.

Почтовая открытка 2013 года с изображением «морского охотника» Северного флота

Северный флот вёл активную боевую деятельность у берегов противника, стараясь сорвать морские перевозки немцев вдоль побережья Северной Норвегии. Если в 1941-1942 годы в этих операциях был задействован в основном подводный флот, то со второй половины 1943 года первую скрипку стали играть силы морской авиации. Всего за 1941-1945 годы Северный флот, в основном усилиями ВВС СФ, уничтожил более 200 кораблей и вспомогательных судов врага, свыше 400 транспортов общим тоннажем в 1 млн. тонн и около 1,3 тыс. самолетов. Только для охраны конвоев союзников корабли Северного флота совершили 838 выходов...

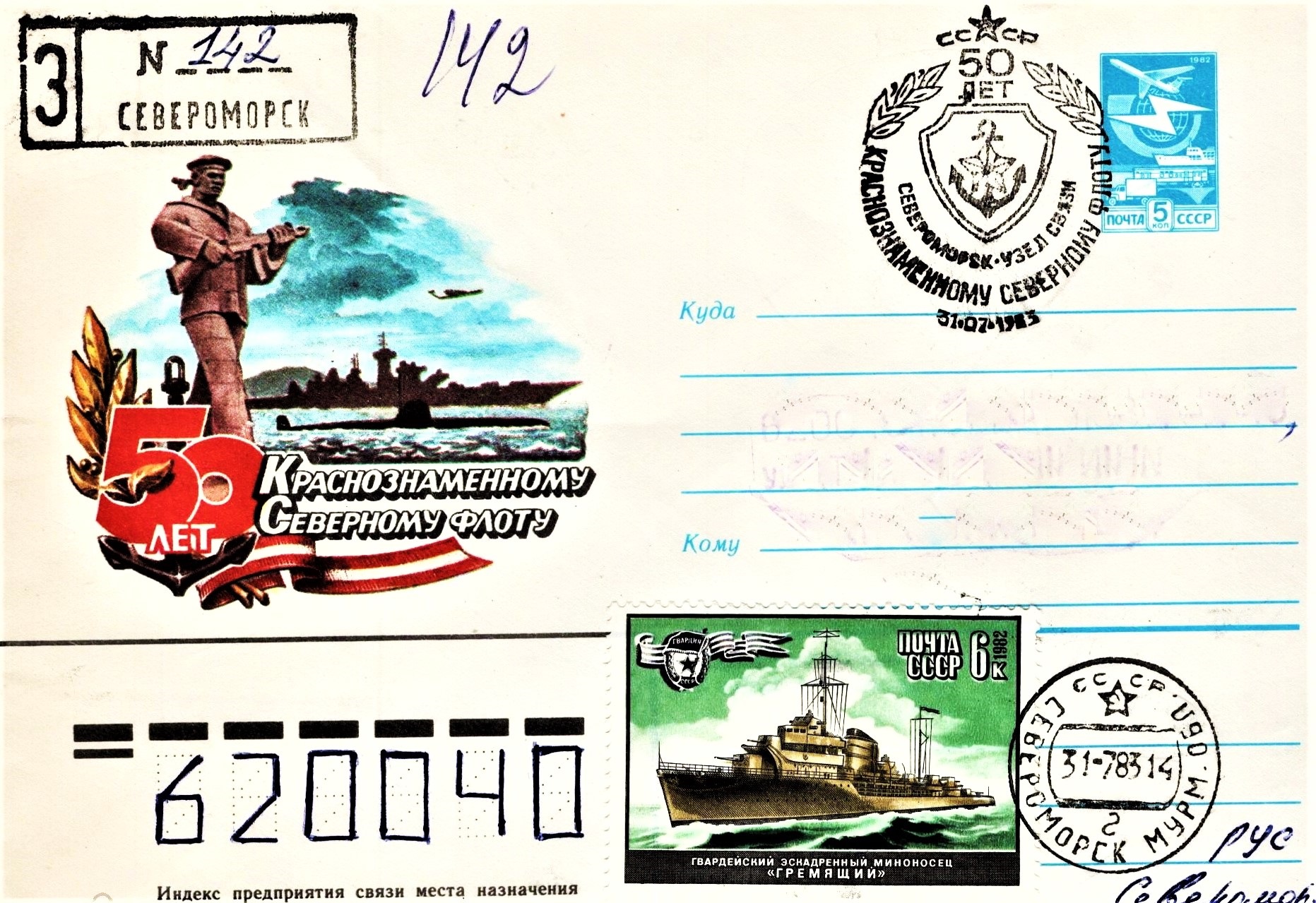

Маркированный конверт Минсвязи СССР 1983 года, посвящённый 50-летию Северного флота, с изображением памятника «Героям-североморцам – защитникам Советского Заполярья»

Памятник «Героям-североморцам – защитникам Советского Заполярья» (народное название – «Матрос Алеша») был открыт в городе Североморск Мурманской области на центральной Приморской площади в 1973 году. Как известно, теперь здесь расположена основная база Северного флота. Памятник изображает матроса с автоматом в руках. Его фигура высотой 17 метров установлена на десятиметровом постаменте, выполненном в виде рубки подводной лодки. По бокам постамента размещены бронзовые барельефы, на которых перечисляются соединения, части и корабли, отличившиеся в годы войны. Авторы – скульпторы Г.В. Нерода и Ю.Г. Нерода, архитекторы А.Н. Душкин и А.А. Шашков.

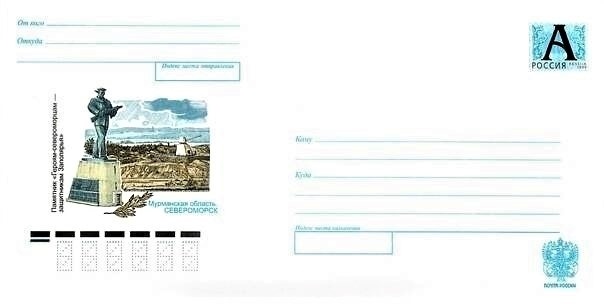

Конверт Почты России 2000 года с изображением памятника «Героям-североморцам – защитникам Советского Заполярья» в Североморске

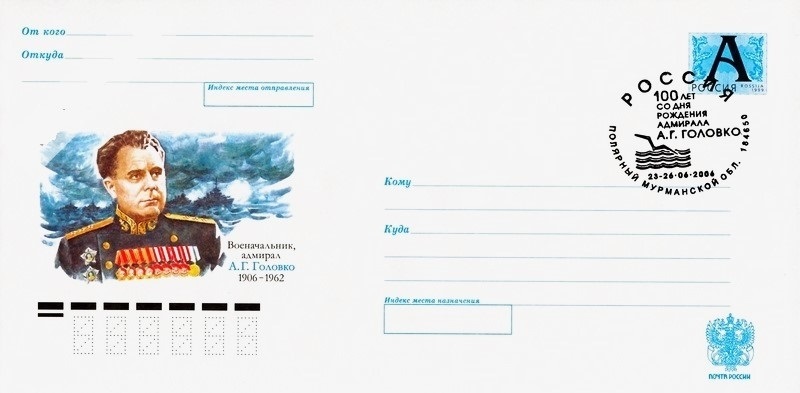

...В 1940-1946 годах (т.е. весь период войны) командующим Северным флотом был прославленный советский флотоводец, адмирал Арсений Григорьевич Головко (1906-1962). В начале Великой Отечественной войны ему было всего 35 лет. «Он спас, а не погубил флот и людей в первые дни войны, и за это на него надо было повесить все четыре золотые звезды Жукова», – несколько эмоционально говорил известный кинорежиссер Алексей Герман. Головко приказал увести корабли и транспорты Северного флота с базы в Полярном еще 19 июня 1941-го и рассредоточить их по бухтам Кольского залива. И корабли Северного флота не разделили участи советских самолётов, уничтоженных на аэродромах при первых же вражеских бомбёжках.

Его отвага не была бездумной, напротив. Но, не испугавшись всесильного Берии, Арсений Григорьевич освободил заключенных, вооружил их и послал на передовую. И Сталин не стал судить победителя: его участок фронта был единственным, на котором фашисты продвинулись в глубь СССР всего на 40 километров!

Конверт Почты России 2006 года, посвящённый 100-летию со дня рождения адмирала А.Г. Головко

7 июня 1941 года А.Г. Головко под свою ответственность принял решение перевести флот в боевую готовность № 2 из-за участившихся разведвылетов немецкой авиации над базами флота. Бессменно командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной войны. Под его руководством флот участвовал в обороне Мурманска и в обороне всего Советского Заполярья, в обеспечении проводки северных морских конвоев союзников и внутренних конвоев, в борьбе на коммуникациях германских войск у Северной Норвегии, в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.

***

Аркадий Романов, специально для GoArctic