Великая Отечественная война в Заполярье в филателии – часть вторая

Ожесточенные бои войны, которая завершилась 80 лет назад, шли и в суровых арктических морях, и на сухопутных, порой труднодоступных северных территориях страны

Конверт Почты России 2019 года, посвящённый Выборгско-Петрозаводской операции. Фото из архива автора

Сегодня, накануне Дня Победы, продолжаю начатый здесь рассказ о войне на советском Севере – на Кольском полуострове, в Карелии, в Баренцевом, Белом, Карском морях и даже на Диксоне – этой неизвестной для многих странице Великой Отечественной войны. Точнее о том, как события 1941-1944 годов в Советском Заполярье отражены в отечественной филателии. Мы знакомимся с почтовыми марками, карточками, открытками и конвертами, посвящёнными героическим участникам той северной войны, её основным операциям и сражениям, памятным местам, связанным с обороной Заполярья, конвоям союзников и т.д.

Подвиги военных моряков, артиллеристов и лётчиков Северного флота

Боевой счёт Северного флота уже 22 июня 1941 года открыла 221-я морская артиллерийская береговая батарея под командованием старшего лейтенанта Павла Фёдоровича Космачева (1911-1962), находившаяся на скалистом полуострове Средний. Из своих орудий она потопила вражеский корабль – минный тральщик – в Печенгском заливе Баренцева моря. Грозные залпы батареи гремели до последних дней войны в Заполярье в 1944 году. Десятки потопленных и поврежденных транспортов и кораблей противника, сотни уничтоженных фашистов – таков её боевой счет. Гитлеровцы неоднократно бомбили и обстреливали батарею, пытаясь ее уничтожить. Только за первые два года войны по боевым позициям батареи было выпущено 17 тысяч снарядов и сброшено 7 000 авиабомб. Случались дни, когда батарею бомбило до 30 самолетов и обстреливало несколько батарей противника. Но она выстояла, и 23 октября 1942 года была награждена орденом Красного Знамени и стала Краснознаменной.

Конверт Минсвязи СССР 1973 года с изображением памятника Героям-артиллеристам 221-й Краснознамённой батареи в Североморске

А 6 ноября 1961 года на Северной сопке у Приморской площади Североморска был открыт памятник Героям-артиллеристам 221-й Краснознамённой батареи Северного флота – один из самых известных в городе. Это – 130-миллиметровое корабельное орудие на бетонном постаменте.

***

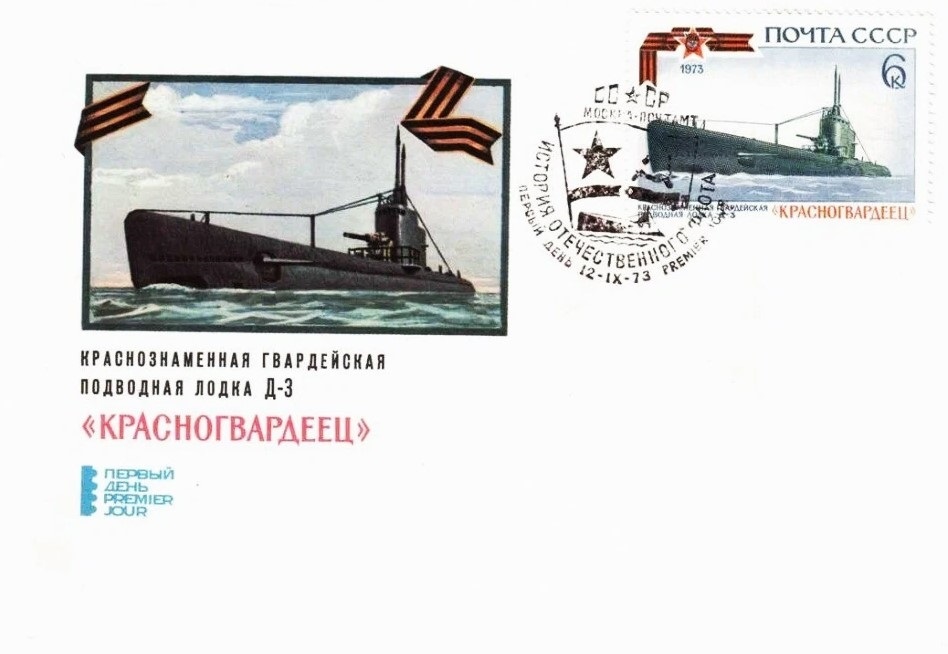

Уже на второй день войны, 23 июня 1941 года, вышла в боевой поход подводная лодка «Д-3» – «Красногвардеец» (до 29 октября 1941 г. командир – капитан-лейтенант Ф.В. Константинов, затем – капитан 3 ранга М.А. Бибеев).

Марка и конверт «Первого дня» Почты СССР 1973 года, посвящённые подводной лодке «Д-3» – «Красногвардеец»

В сентябре–октябре 1941 г. в районе Петсамовуно она в течение одного боевого похода, применяя залповый метод стрельбы, уничтожила три вражеских транспорта. 17 января 1942 г. первой из подводных кораблей ВМФ была награждена орденом Красного Знамени, а 3 апреля 1942 г. в числе первых советских кораблей удостоена гвардейского звания. Таким образом, «Красногвардейцу» выпала честь стать первым в советском ВМФ гвардейским краснознаменным кораблем. Всего за годы войны «Д-3» совершила 10 боевых походов, потопив 10 вражеских кораблей и судов и два повредив.

Односторонняя почтовая карточка Почты России 2014 года, посвящённая герою-подводнику И.И. Фисановичу

Первым среди командиров-подводников Северного флота, кто потопил транспорт противника в его порту, был капитан-лейтенант Израиль Ильич Фисанович (1914-1944). На подводной лодке «М-172» 22 августа 1941 года он потопил крупный транспорт, стоявший под разгрузкой на рейде вражеской гавани Лиинахамари.

Марка Почты СССР 1977 года, посвящённая подводной лодке «М-172»

А 15 мая 1942 года в 22 часа 15 минут у западного побережья Варангер-фьорда подводной лодкой «М-172» под командованием тогда уже Героя Советского Союза, капитана 2-го ранга Израиля Фисановича было обнаружено госпитальное судно противника «Бирка» и танкер «Гердмор». Их охраняли два сторожевика и три тральщика. Фисанович пробрался прямо внутрь охранения и с минимальной дистанции выпустил торпеду по транспорту (неизвестно – по госпитальному судну или танкеру). Но неудачно, и торпеда попала в сторожевик. Зато немцы сразу начали бомбить лодку глубинными бомбами. Из-за повреждений образовался топливный след и вражеские сторожевики видели его. Они продолжили атаку лодки глубинными бомбами и повредили её в 110 местах. Но Фисанович смог уйти от смертельных атак и 16 мая вернуться под защиту советских батарей на полуострове Рыбачий.

Односторонняя карточка Почты России 2015 года, посвящённая подводной лодке «М-172»

Всего под командованием Израиля Фисановича подлодка «М-172» совершила 18 походов и потопила несколько фашистских транспортов.

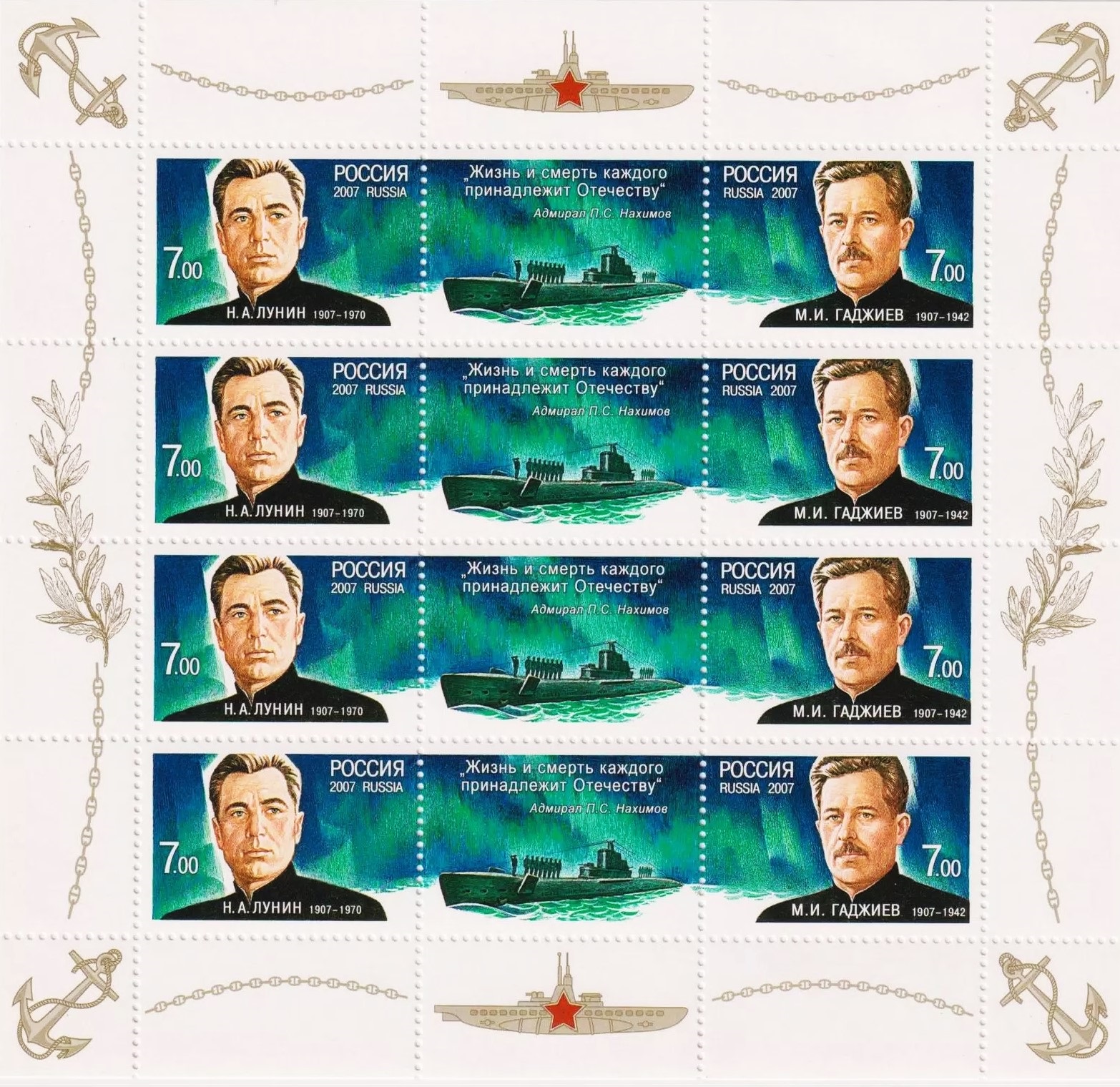

Ещё одним героем-подводником Северного флота был Магомет Имадутинович Гаджиев (1907-1942). 30 июля 1941 года ему было присвоено звание капитана 2 ранга. С начала войны он участвовал в 12 боевых походах подлодок дивизиона в Баренцевом море. На личном боевом счету Гаджиева к лету 1942 года числилось 10 потопленных транспортов противника. Он ввёл в практику подводников потопление вражеских транспортов не только торпедами, но и из артиллерийских орудий, которыми была оснащены лодки типа «К». Кроме того, Гаджиев – автор ещё одной традиции подводников: салюта из орудия в знак того, что экипаж одержал очередную победу в море. Обе эти традиции родились одновременно: 4 декабря 1941 года после атаки на конвой подлодка «К-3» с комдивом на борту была атакована противолодочными кораблями и легла на дно с течью соляра и поступлением воды в корпус. По приказу Гаджиева «К-3» всплыла и приняла артиллерийский бой против трёх сторожевиков противника. Артиллерийская дуэль продолжалась 7 минут. В результате один сторожевик врага взорвался и затонул, два других были повреждены и вышли из боя. «К-3», вернувшись 6 декабря из боевого похода, впервые произвела орудийный салют.

Марка Почты СССР 1962 года, посвящённая герою-подводнику М.И. Гаджиеву

12 мая 1942 года подводная лодка «К-23», на которой находился Гаджиев, атаковала конвой, а затем вступила в бой с охранявшими суда тремя противолодочными кораблями. Силы оказались неравны, и попытавшаяся уйти в подводном положении лодка, оставлявшая на поверхности след соляра, была потоплена глубинными бомбами с большого охотника противника. Магомету Гаджиеву приписывают фразу: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают». Фраза оказалась пророческой: из находившихся на борту К-23 не уцелел никто. Звание Героя Советского Союза было присвоено М.И. Гаджиеву 23 октября 1942 года посмертно. В честь него назван город Гаджиево в Мурманской области – ныне база подлодок Северного флота.

Марочный лист Почты России 2007 года, посвящённый героям-подводникам Н.А. Лунину и М.И. Гаджиеву

Чтут на Северном флоте и память командира-подводника, контр-адмирала, Героя Советского Союза Николая Александровича Лунина (1907-1970), который успел заявить о себе ещё до начала Великой Отечественной войны. Правда, в 1938 году его арестовали по ложному обвинению, исключили из ВКП(б), год продержали в тюрьме, потом судили по 58-й статье, но на заседании военного трибунала полностью оправдали и в партии восстановили. В апреле 1940 года Лунин принял под свое командование новую лодку – недавно сошедшую со стапелей «Щ-421». Командование поставило перед Луниным сложную задачу – скрытно проникнуть в бухту, где находилась база противника, и атаковать его корабли. Лунин сумел провести лодку в бухту так, что она осталась незамеченной ни надводными кораблями, ни самолетами, ни береговыми наблюдателями.

Конверт Почты России 2007 года с марками, посвящёнными героям-подводникам Н.А. Лунину и М.И. Гаджиеву

В ноябре 1941 года в районе Петсамовуно его «Щ-421», действуя на западном участке вражеских коммуникаций, потопила танкер и три транспорта противника. Всего в ходе войны Н.А. Лунину было засчитано потопление 17 вражеских кораблей и судов. В феврале 1942 года Военный Совет Северного флота представил капитана 3 ранга Н.А. Лунина к званию Героя Советского Союза. В начале апреля 1942 года подлодка «Щ-421» была награждена орденом Красного Знамени.

Штемпель спецгашения Почты России 2007 года в поселке Гаджиево Мурманской области, посвящённый 100-летию со дня рождения героя-подводника Н.А. Лунина

Отличился в Арктике и экипаж подводной лодки «С-56» под командованием капитан-лейтенанта, будущего вице-адмирала и Героя Советского Союза Григория Ивановича Щедрина (1912-1995). Субмарина, совершив полугодовой переход из Владивостока в Полярный через Тихий и Атлантический океаны, весной 1943 года вошла в состав СФ. За полтора года участия в боевых действиях «С-56» совершила 8 боевых походов, произвела 13 атак с выпуском 30 торпед, потопив 10 кораблей и транспортов противника, нанесла серьёзные повреждения, не совместимые с живучестью ещё 4 кораблям. 31 марта 1944 года подлодка была награждена орденом Красного Знамени, а 23 февраля 1945 года удостоена гвардейского звания.

Марка Почты СССР 1982 года, посвящённая подводной лодке «С-56»

Советский эскадренный миноносец проекта 7 «Гремящий» – самый известный эсминец этой серии, удостоенный звания «гвардейский». Начало Великой Отечественной войны корабль встретил на базе Северного флота в Полярном. По приказу командующего флотом немедленно перешёл в Ваенгу. 15 июля 1941 года корабль открыл свой боевой счет – его зенитчики сбили немецкий самолёт. Общий боевой итог «Гремящего» за годы войны: 90 боевых походов в основном по эскортированию конвоев и караванов. Им пройдено почти 60 тысяч морских миль, отбито 112 атак немецкой авиации на корабль, сбито (по советским данным) 14 самолётов и повреждено свыше 20, выполнено около 20 обстрелов береговых целей, атакованы 6 немецких подводных лодок (сброшено свыше 60 глубинных бомб).

Марка Почты СССР 1982 года, посвящённая эсминцу «Гремящий»

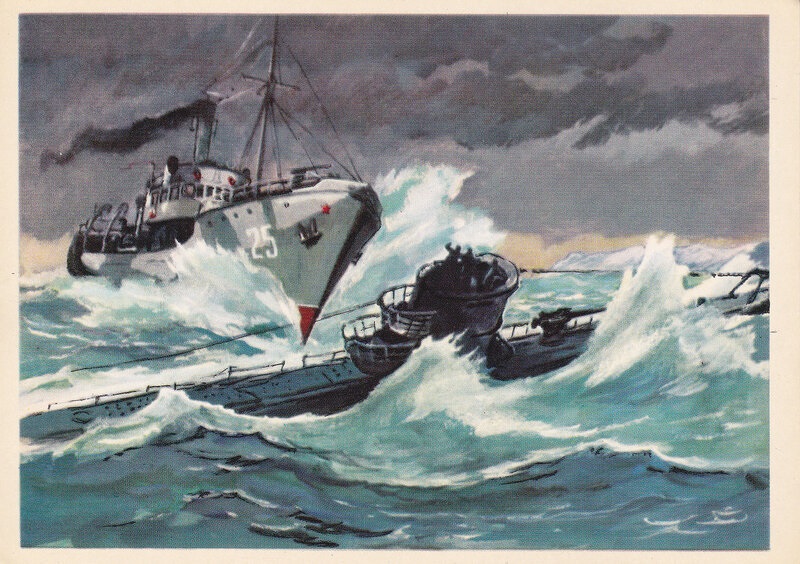

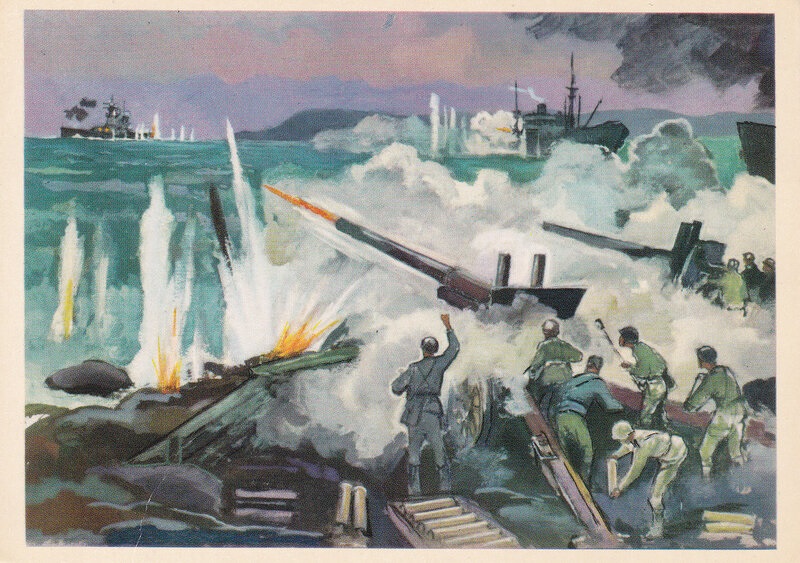

И ещё об одном подвиге моряков-североморцев. 25 ноября 1941 года корабль-сторожевик СКР-25 «Бриз» (бывший рыболовный траулер) под командованием старшего лейтенанта Всеволода Алексеевича Киреева (1903-1990) совершил первый на Северном флоте таран немецкой подводной лодки. А дело было так.

«Бриз» ночью дежурил на линии дозора, соединяющей мысы Святой Нос и Канин Нос. Его задача - своевременно обнаружить надводные корабли или подводные лодки, сообщить об этом командованию и ни при каких условиях, даже жертвуя собой, не пропустить противника через охраняемый рубеж.

Утром в условиях плохой видимости был обнаружен силуэт немецкой подводной лодки U-578. «Самый полный вперёд!» – последовала команда Киреева на таран вражеской субмарины. Рулевой направил «Бриз» в середину лодки. Одновременно выстрелом из носового орудия был поражён борт U-578. Лодка стала быстро погружаться, но корабль с ходу врезался в неё. Удар пришёлся по кормовой надстройке, сторожевик на полном ходу в течении минуты тащил лодку вперед. Затем «Бриз» дал полный назад и вырвал форштевень из корпуса лодки. Она полностью ушла под воду. На месте её погружения были сброшены три большие глубинные бомбы.

Открытка издательства «Изобразительное искусство» 1974 года, посвящённая подвигу сторожевика «Бриз»

За совершённый подвиг весь экипаж корабля был награждён орденами и медалями. В.А. Киреев получил орден Красного Знамени.

***

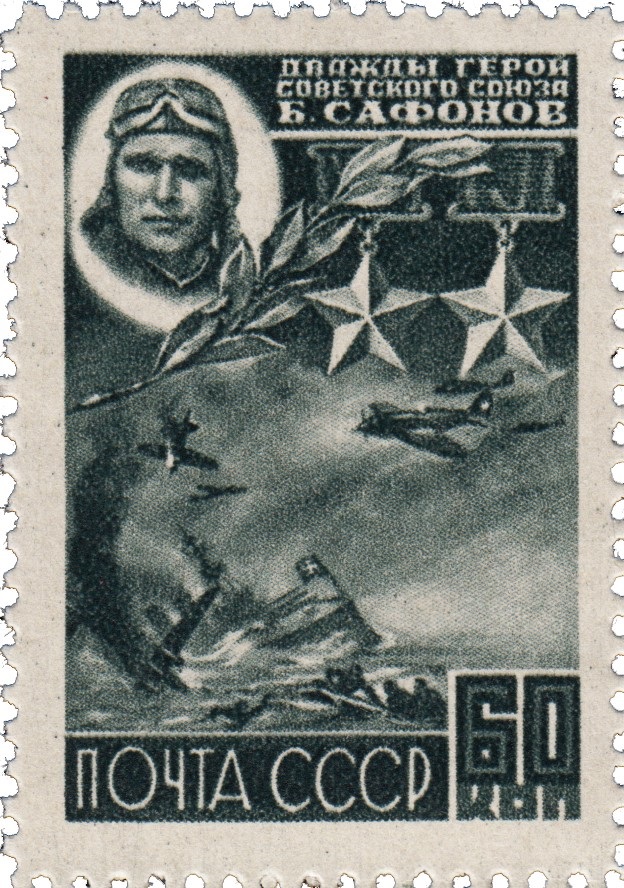

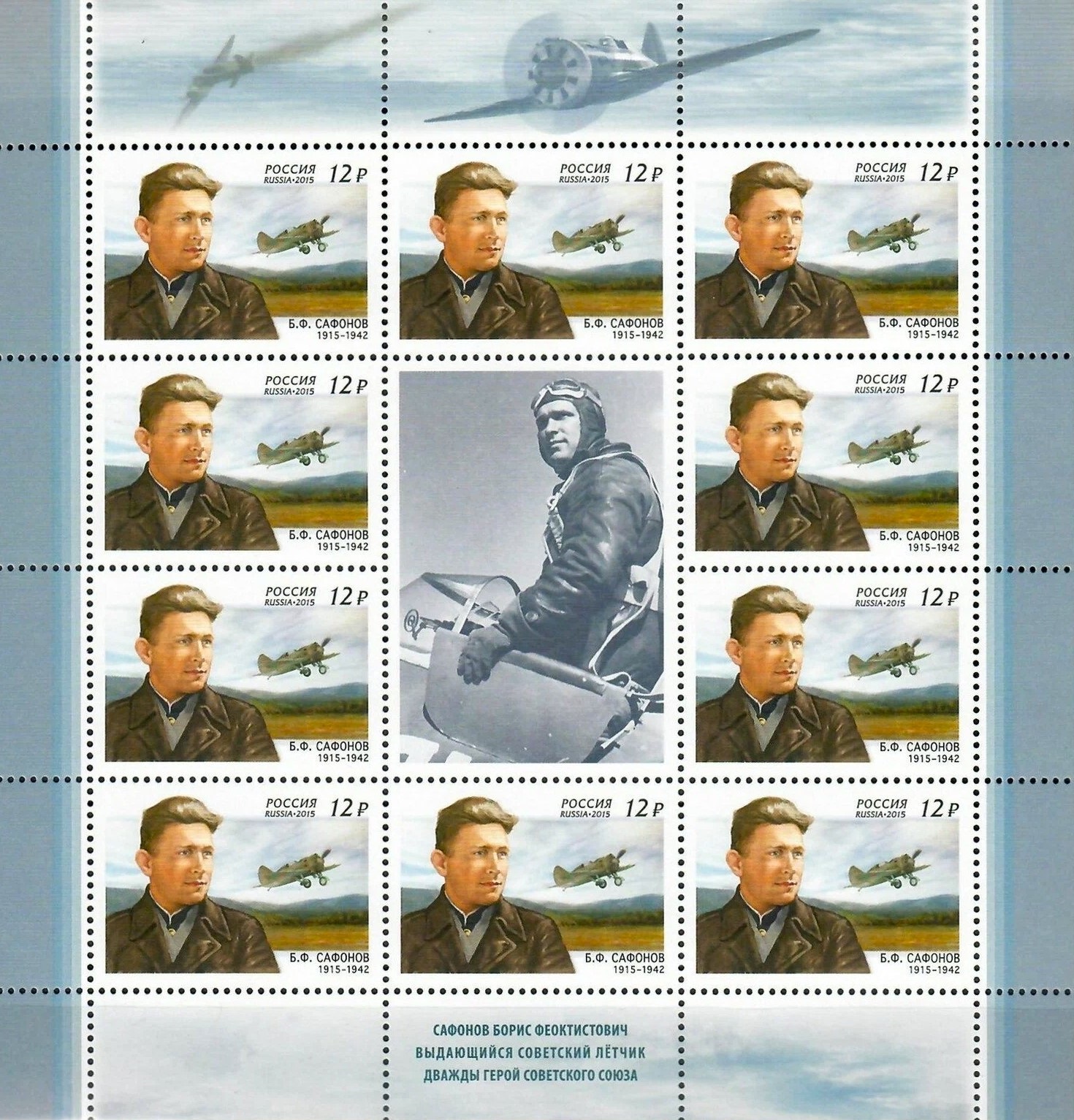

Марка Почты СССР 1944 года, посвящённая дважды Герою Советского Союза Б.Ф. Сафонову

Самым известным советским лётчиком-асом истребительной авиации Северного флота был гвардии подполковник Борис Феоктистович Сафонов (1915-1942). Он стал первым среди военнослужащих Красной Армии, кому за подвиги в начале Великой Отечественной войны дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.

Конверт «Первого дня» с маркой и спецгашением Почты России 2015 года, посвящённые 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, лётчика Б.Ф. Сафонова

Уже в первые дни войны он отличился в воздушных боях с люфтваффе. А 24 июня 1941 года, сбив немецкий Не-111, открыл боевой счёт лётчиков Северного флота и вообще советской авиации в Заполярье. 15 сентября 1941 года семёрка истребителей во главе с Сафоновым вступила в бой с 52 вражескими машинами. Итог боя - 13 сбитых вражеских самолётов, наши же вернулись на свой аэродром без потерь. 16 сентября 1941 года летчику было присвоено звание Героя Советского Союза. Затем он командовал двумя авиаполками СФ, по-прежнему совершая боевые вылеты.

Марочный лист Почты России 2015 года, посвящённый 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, лётчика Б.Ф. Сафонова

30 мая 1942 года подполковник Сафонов погиб в воздушном бою с превосходящими силами противника, сбив при этом три бомбардировщика «Юнкерс». Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 (а по некоторым данным – 30) вражеских самолётов и пять – в составе группы. Представление на вторую звезду Героя Советского Союза, которой он был награждён посмертно, ушло наверх ещё до гибели лётчика.

Карточка Почты России 2015 года, посвящённая Б.Ф. Сафонову, со штемпелем Музея ВВС СФ в посёлке Сафоново Мурманской области

Именем героя назван посёлок – Сафоново в Мурманской области, где расположен Музей ВВС Северного флота.

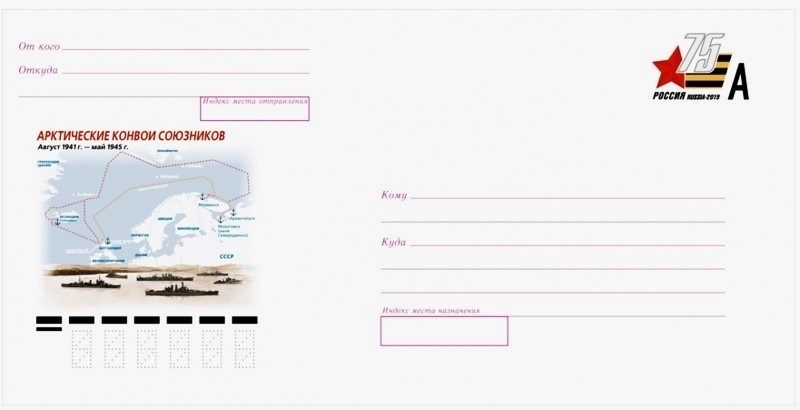

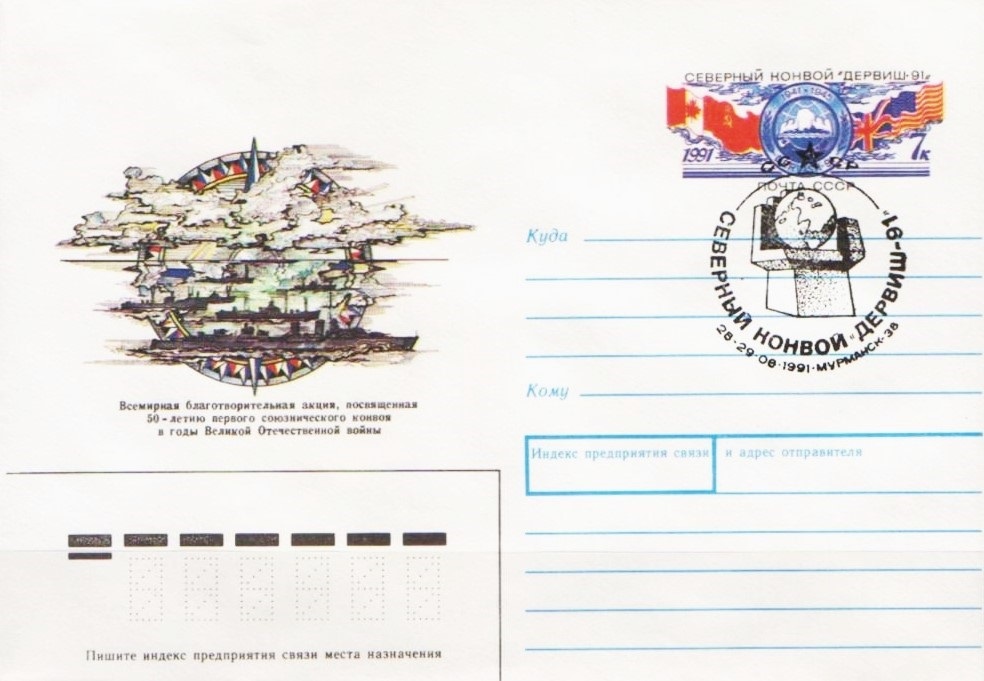

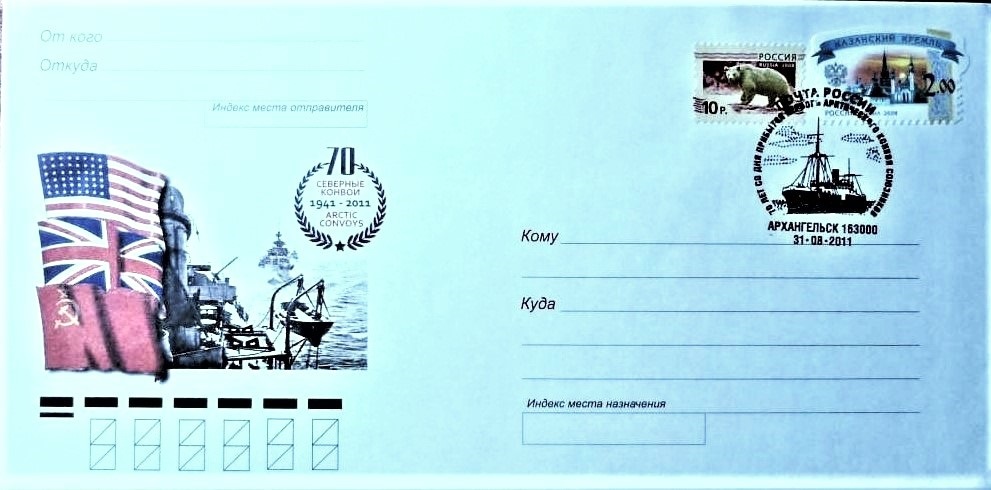

Северные конвои союзников

Значительную роль в ходе Великой Отечественной войны сыграли Северные или арктические (союзные) конвои – специальные формирования судов с грузами и кораблями охраны, созданные в годы Второй мировой войны союзниками СССР для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, поставками по ленд-лизу и иными соглашениями, США и Великобритания поставляли в порты СССР вооружение, военную технику, оборудование, продовольствие и другие гуманитарные грузы.

Конверт Почты России 2019 года, посвящённый арктическим конвоям союзников

Марочный лист Почты России 2017 года, посвящённый северным конвоям союзников

Конвой представлял собой корабельное соединение, состоящее из нескольких десятков транспортных судов (от 10 до 40 единиц) и трех видов охранения из боевых кораблей: ближнего или непосредственного, состоящего из нескольких эсминцев, корветов и тральщиков (с начала 1943 года в его состав включали эскортный авианосец с противолодочными самолётами); мобильной группы, состоящей из 2-4 крейсеров, следовавших на расстоянии 30-40 миль от каравана транспортов, задачей которой было отражение атак надводных кораблей противника; дальнего, действовавшего на расстоянии 150-300 миль от каравана и состоявшего из одного линейного корабля, 2-3 крейсеров и 3-5 эсминцев; его задачей являлось отражение атак тяжёлых кораблей противника. Переходы совершались за 10-14 суток (в зависимости от метеоусловий) в зоне досягаемости вражеских подводных лодок и надводных кораблей.

Конверт Почты России 2011 года со спецгашением, посвящённые 70-летию северных конвоев

Первый союзный конвой, прибывший в Архангельск 31 августа 1941 года, именовался «Дервиш» – позже получил шифр PQ-0 (после введения литерных обозначений для союзных арктических конвоев). Он состоял из 6 транспортов, 1 судна обеспечения (танкера) и кораблей охранения: 1 авианосца, 2 крейсеров, 2 эскадренных миноносцев, 4 сторожевых кораблей и 3 тральщиков.

Конверт Минсвязи СССР с оригинальной маркой 1991 года в честь Всемирной акции, посвящённой 50-летию первого арктического конвоя союзников

Почтовый конверт 2016 года со спецгашением, посвящённые 75-летию первого северного конвоя союзников в Архангельск – ныне город воинской славы

Во время нахождения в открытом море конвои часто подвергались налётам немецкой авиации и нападениям немецкого флота. Конечно, были потери. И серьезные. Как транспортов, так и кораблей охранения. Основная нагрузка по защите конвоев была возложена на силы британского флота, а в наших пределах – на советский Северный флот и его авиацию. С этой целью корабли Северного флота совершили 838 выходов в Баренцево море.

Конверт «Первого дня» с маркой Почты России 2017 года, посвящённой 75-летию Великой Победы и северным конвоям союзников

В годы Великой Отечественной войны именно по Баренцеву морю была обеспечена проводка 78 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охранения. По внутренним коммуникациям Ледовитого океана тогда было проведено 1548 конвоев. Всего за время войны из портов Англии, Исландии и Шотландии в Мурманск, Архангельск и Молотовск (ныне – Северодвинск) пришло 42 союзных конвоя (722 транспорта), из Советского Союза было отправлено 36 конвоев (достигли портов назначения 682 транспорта). Арктические конвои доставили в СССР около половины всех грузов по ленд-лизу.

7 мая 1975 года на улице Челюскинцев в Мурманске был открыт памятник в честь боевого содружества стран антигитлеровской коалиции в годы второй мировой войны, в память северных конвоев союзников. Авторы памятника – архитекторы А. Ганин и В. Андреев. Монумент создан в виде руки, удерживающей на раскрытой ладони земной шар.

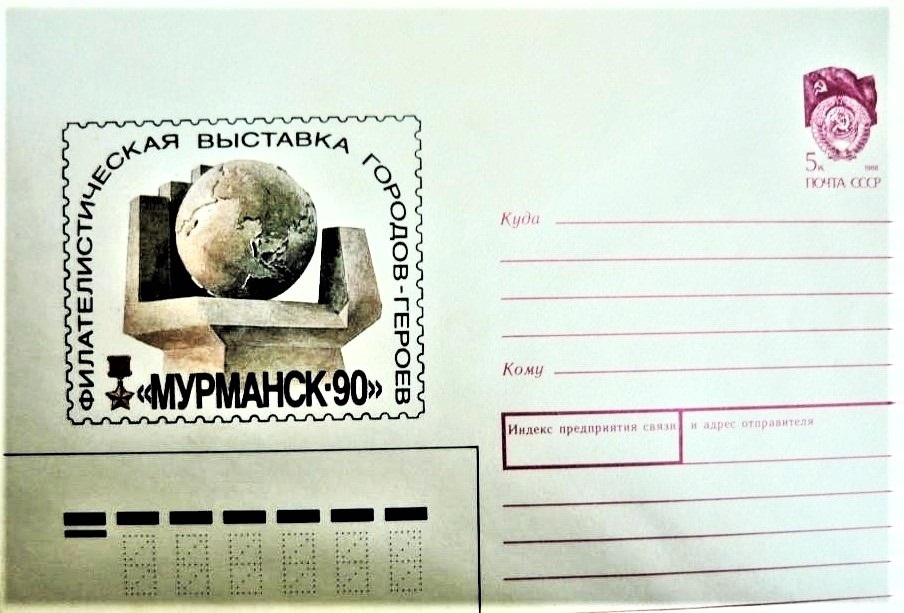

Почтовый конверт Минсвязи СССР 1990 года с изображением памятника в Мурманске в честь боевого содружества стран антигитлеровской коалиции в годы второй мировой войны

Провал немецкой операции «Вундерланд»

На фоне неудачного наступления на Мурманск и относительного затишья в Баренцевом море в 1942 году командованием вермахта и кригсмарине (официальное наименование военно-морских сил нацистской Германии) был разработан новый план теперь уже по захвату Северного морского пути – на этот раз ареной событий должно было стать Карское море.

Целью морской наступательной операции «Вундерланд» («Страна чудес») было недопущение прохода конвоев союзников СССР в Баренцево море с востока, Северным морским путём, и разрушение советской портовой инфраструктуры. Среди ее конкретных задач были следующие: потопить караваны союзников, встреченные по пути к Таймыру, высадить десант на остров Диксон, захватить местную базу, гидрометцентр и радиостанцию, добыть карты фарватеров, уничтожить рыболовецкий флот и заблокировать Карские ворота.

Главная операция германского флота на русском Севере стартовала 16 августа 1942 года. В этот день из порта Нарвик в Северной Норвегии вышел тяжелый немецкий крейсер «Адмирал Шеер». Его сопровождали пять подлодок и эсминцы. А вот самолёт-разведчик крейсера потерпел аварию. Чтобы получить карты ледовой обстановки, фашисты решили захватить одинокое советское судно. 25 августа у острова Белуха в Карском море немцы заметили мирный корабль – это был легендарный участник нескольких арктических эпопей, ледокольный пароход «А. Сибиряков», который шёл на полярные станции с грузами для зимовщиков. Приказу «Шеера» остановиться он не подчинился, отправил на остров Диксон предупреждение о крупном военном корабле на Северном морском пути и принял бой.

Марка Почты СССР 1977 года, посвящённая ледокольному пароходу «А. Сибиряков»

На «Сибирякове» были лишь две 45-мм пушки на носу и две 76-мм – на корме. Броневая защита отсутствовала. Силы по сравнению с мощным вооружением немецкого крейсера были явно неравны. Но прежде чем к горящему с первых минут боя «Сибирякову» приблизился немецкий катер, экипаж уничтожил все документы, а старший механик открыл забортные клапаны. И корабль пошел ко дну. Оставшись без каких-либо данных о ледовой обстановке, командование «Адмирала Шеера» решило напасть на Диксон.

.jpg)

Марка Почты СССР 1977 года, посвящённая поселку Диксон

На острове не было крупных военных частей, только горстка матросов, портовые рабочие и артиллеристы. Обойдя Диксон с запада, 27 августа немецкий крейсер обстрелял порт, радиостанцию, поджёг угольный склад на острове Конус, повредил два стоявших в порту сторожевых корабля – «Дежнёв» и «Революционер».

«Шеер» выпустил более 400 снарядов разного калибра. Но сторожевик «Дежнёв» и береговая артиллерия с Диксона тоже ударили по непрошенному гостю – и на палубе начался пожар. Крейсер развернулся и ушел в море.

Открытка издательства «Изобразительное искусство» 1974 года, посвящённая атаке немецкого крейсера «Адмирал Шеер» на порт Диксон 27 августа 1942 года

По свидетельствам очевидцев, на острове сначала не поверили, что немцы так быстро отказались от своей затеи высадить десант.

Операция «Вундерланд» провалилась, надводные корабли фашистов у Диксона больше не появлялись. А подлодки, потопив несколько гражданских судов, ограничились установкой минных заграждений и тоже покинули Карское море.

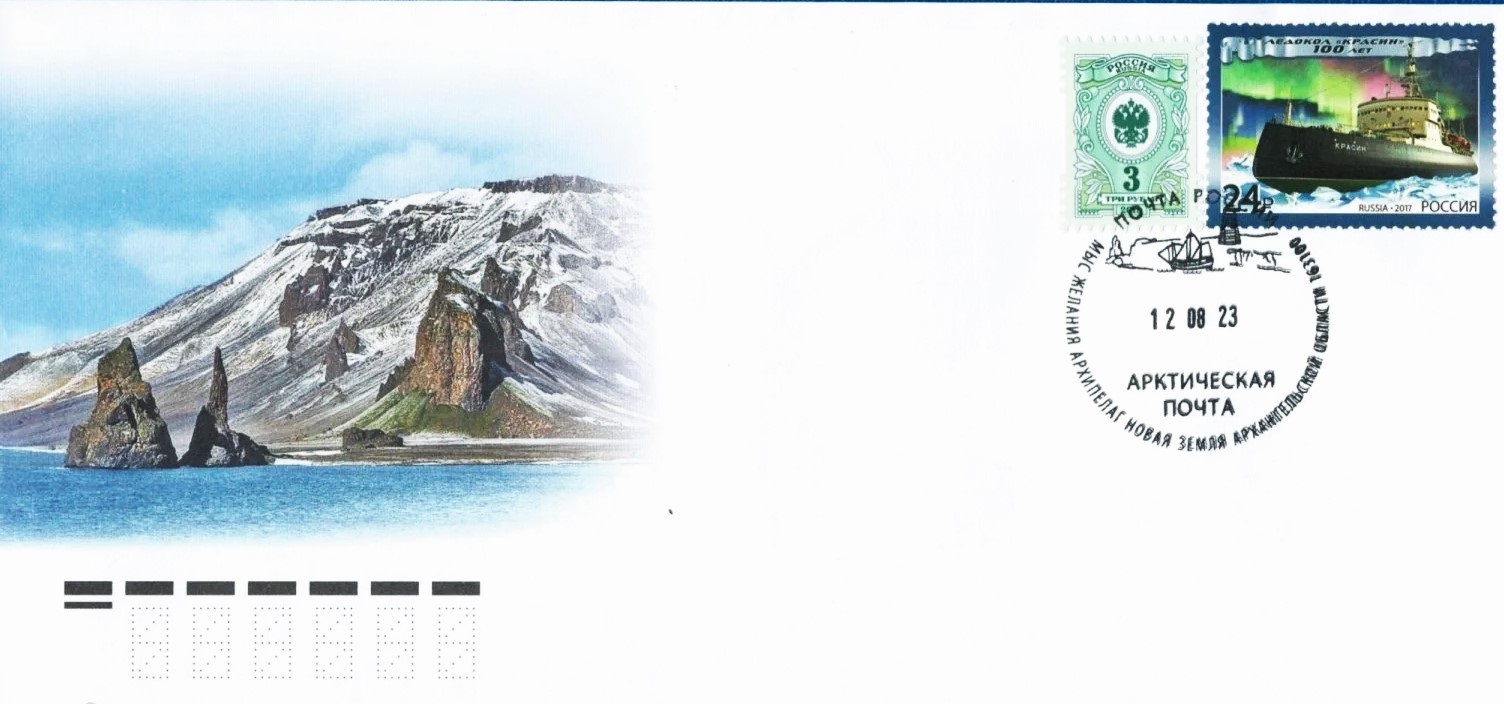

Конверт Почты России 2023 года с видом Новой Земли и почтовым штемпелем восстановленной полярной станции «Мыс Желания»

А ещё 25 августа 1942 года к метеостанции «Мыс Желания» на Новой Земле – она располагалась совсем недалеко от берега – подошла немецкая подлодка из сопровождения «Шеера» и открыла огонь. Были разрушены метеодом, библиотека, архив, где сгорели данные метеонаблюдений за предыдущие годы. К счастью, полярники не пострадали, они даже отстреливались из единственной 45-миллиметровой пушки и нескольких пулемётов. В радиограмме со стации они сообщали: «Ведем огонь по неприятелю из всего имеющегося оружия». Одно попадание было успешным: подлодка не решилась высадить десант и ушла...

В целом, в Арктике не была достигнута ни одна военная цель противника, а через Северный морской путь за все годы Великой Отечественной поступило более трети всех стратегических грузов для СССР, что сыграло огромную роль в исходе войны.

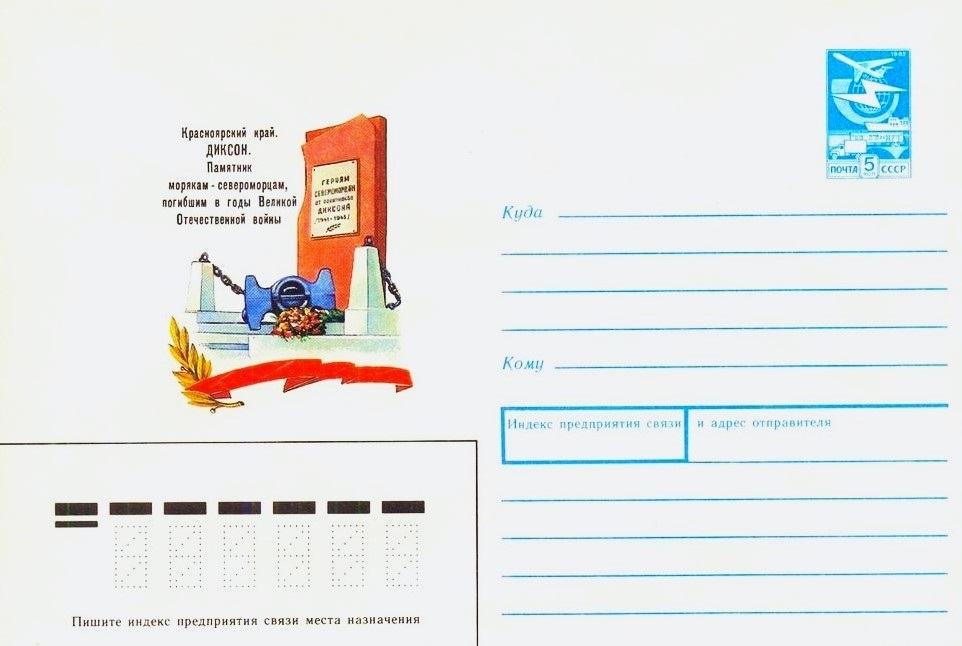

Почтовая карточка с изображение памятника погибшим морякам-североморцам в посёлке Диксон

В память о сражении советского ледокольного парохода «А. Сибиряков» с фашистским крейсером «Адмирал Шеер» и обороне Диксона в островной части поселка в 1972 году установлен памятник погибшим военным морякам в виде гранитного куба, поставленного на обширный постамент из известняковых плит. В левом углу постамента зацементирована плоскость, на которой барельеф с изображением четырех матросов. Венчает памятник фигура североморца с автоматом. На верхней части постамента надпись: «Моряки-североморцы: старшина 1 ст. П. П. Ульянов, старшина 2 ст. В. И. Давыдов, старшина 2 ст. А. Карачаев, ст. краснофлотец Г. Майсюк, краснофлотцы Г. Хайфулин, А. Борисихин, В. Суслов...»

Маркированный конверт Минсвязи СССР 1988 года с изображением ещё одного памятника погибшим морякам-североморцам в поселке Диксон

Северодвинск (Молотовск) – город трудовой доблести

Отдельная страница Великой Отечественной войны – трудовые подвиги жителей Советского Заполярья в тылу. Я уже упоминал, что Карельский фронт не отправлял в далекий тыл страны на ремонт военную технику и вооружение. Всё это делалось в специальных частях и на предприятиях Карелии и Мурманской области. Напомню, что мурманчане круглосуточно загружали и разгружали корабли, ремонтировали военную технику, изготавливали оружие.

Всего за время войны Мурманский порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных грузов. Было отремонтировано 645 боевых кораблей и 544 торговых судна, переоборудовано 55 гражданских судов в тральщики и вспомогательные корабли. За три года рыбакам удалось выловить 850 тысяч тонн рыбы, которой снабжали весь фронт. Аналогичная ситуация была и в Архангельске. Но даже на этом ударном фоне особо выделяется работа в годы войны жителей Молотовска – будущего Северодвинска.

Конверт Минсвязи СССР 1988 года, посвящённый 50-летию Северодвинска

Во время Великой Отечественной молотовская судостроительная верфь «Завод № 402» (будущий «Севмаш») успешно выполняла ремонт и модернизацию военных надводных кораблей, получивших боевые ранения (всего было отремонтировано 139 кораблей, грузовых судов и ледоколов). Всю войну предприятие строило «морские охотники» – сравнительно небольшие корабли для борьбы с подводными лодками противника и несения дозорной службы, а также ускоренными темпами осуществляло достройку и подготовку к переходу на свою базу в Полярный подводных лодок серии «Малютка».

Конверт Почты России 2014 года, посвящённый 75-летию «Севмаша» (ранее – судоверфь «Завод № 402»)

С 1943 года «Завод № 402» приступил к изготовлению и поставке для ВМФ СССР новых боевых кораблей: больших морских охотников, эскадренных миноносцев, лёгких крейсеров. Ремонтно-механический завод (спецзавод № 3) освоил выпуск чугунных корпусов для мин. Морской порт Молотовска принял и обработал более 1 миллиона 200 тысяч тонн вооружения, топлива, оборудования и продовольствия.

За значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях Северодвинску (до 1957 года – Молотовску)

Указом Президента РФ от 20 мая 2021 года присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Почтовая открытка с изображением стелы «Город трудовой доблести» в Северодвинске

28 июля 2023 года в Северодвинске на проспекте Труда торжественно открыли 17-метровую стелу «Город трудовой доблести».

Победные операции Карельского фронта

К лету 1944 года появились предпосылки к выходу Финляндии из войны с СССР на стороне Германии, однако сам процесс шёл трудно, намеренно затягивался финской стороной. Поэтому 10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская стратегическая операция – наступление советских войск с целью разгрома финской армии, выхода на государственную границу и вывода Финляндии из войны. Она состояла из Выборгской операции Ленинградского фронта и Свирско-Петрозаводской операции Карельского фронта.

Марка Почты России 2019 года, посвящённая Выборгско-Петрозаводской операции

В результате этой операции войска Ленинградского и Карельского фронтов во взаимодействии с Краснознамённым Балтийским флотом, Ладожской и Онежской военными флотилиями взломали многополосную, сильно укреплённую оборону противника, нанесли ему большие потери в живой силе и технике, продвинувшись на Карельском перешейке на 110 км, а между Ладожским и Онежским озёрами – на 200–250 км. Уже 20 июня был освобождён Выборг, а 28 июня – Петрозаводск.

Односторонняя карточка Почты России 2009 года с видом Петрозаводска

Операция завершилась 9 августа, а с утра 5 сентября 1944 года Финляндия прекратила военные действия.

Поражение финских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии привело к изменению обстановки на всём северном участке советско-германского фронта и создало благоприятные условия для развёртывания Красной армией новых наступательных операций в сентябре-октябре 1944 года в Прибалтике и на Севере.

***

Почти сразу на севере Кольского полуострова началась подготовка советского наступления под Мурманском. Сюда стали перебрасывать дивизии, участвовавшие в Выборгско-Петрозаводской операции. На Мурманском направлении враг создал за три года войны и стояния на одном месте мощнейшую оборону, состоявшую из трех полос общей глубиной до 150 километров.

Первую линию обороны составлял так называемый Лапландский вал, протянувшийся вдоль реки Западная Лица и имевший в глубину 8 километров. На всей этой площади гитлеровцы создали на господствующих высотах настоящие горные крепости, опоясали линию фронта надежными инженерными сооружениями, наладили плотную систему артиллерийского, минометного и пулеметного огня. Гитлеровцы сидели за густыми минными полями, в железобетонных бункерах и огневых точках, многие из которых сохранились в сопках и поныне.

Конверт Почты России 2019 года, посвящённый Петсамо-Киркенесской операции

Пасмурным утром 7 октября 1944 года войска Карельского фронта и Северного флота под командованием К.А. Мерецкова и А.Г. Головко начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию, известную как Десятый сталинский удар.

В 8 часов загремела мощная артиллерийская подготовка, длившаяся 2 часа 35 минут. Затем артиллерия перенесла огонь в глубину обороны, а в атаку поднялась пехота 14-й стрелковой дивизии. Бои были жестокими, но, несмотря на хорошо организованную оборону, советские воины решительным штурмом овладели господствующими высотами в первый же день.

Преследуя отступавших егерей, наши части стремились не дать врагу возможности закрепиться. Почти сразу в бой вступили моряки Северного флота.

Особенно трудно пришлось частям 12-й бригады морской пехоты при прорыве обороны противника на хребте Муста-Тунтури. Враг держал на этом участке около 10 тысяч солдат, 150 орудий, десятки огнеметов и пулеметов. И хотя разведчики хорошо знали систему обороны врага и схему укреплений, штурм, начавшийся в ночь на 9 октября, шёл в сложной обстановке ценой сотен жизней. Но хребет был захвачен. В итоге оборона гитлеровцев была прорвана по всему фронту, советские войска устремились на Петсамо (впоследствии – Печенга).

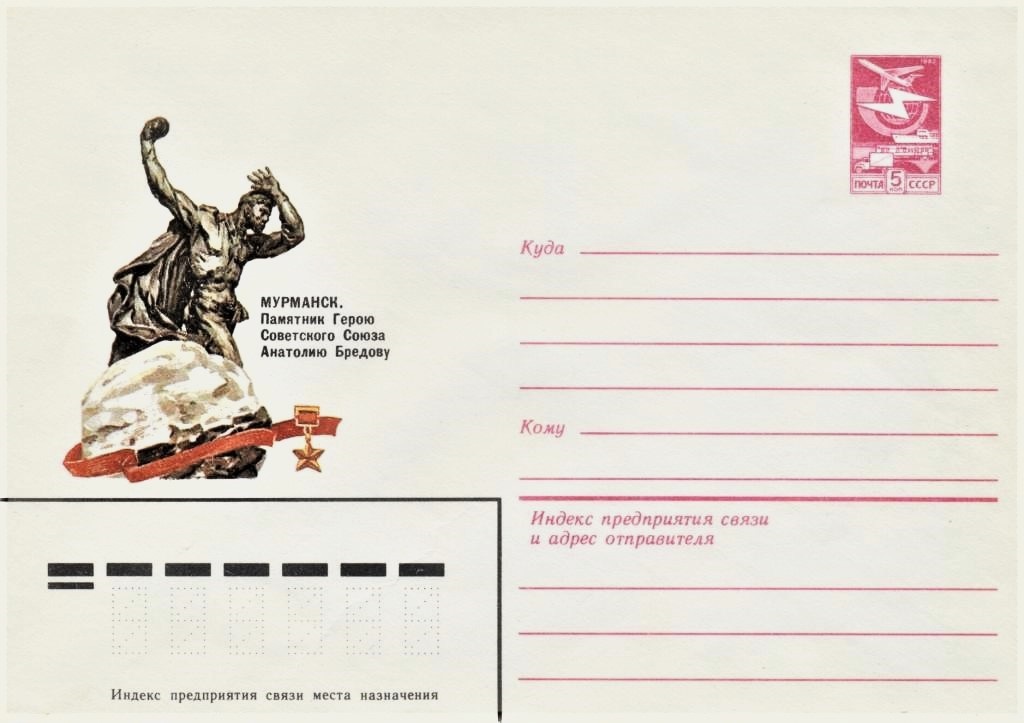

В этих боях совершил свой бессмертный подвиг командир пулемётного отделения 155-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта, 21-летний мурманчанин Анатолий Фёдорович Бредов. 11 октября 1944 года при штурме высоты Придорожная расчёт сержанта Бредова выдвинулся вперёд и уничтожил 80 немцев. Но вскоре пулемётная точка была обнаружена и окружена, начался её шквальный обстрел. Патроны у расчёта закончились, а в живых остались лишь командир Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков. Они стали бросать в окружающих немцев гранаты. Когда остались две последние, Ашурков встал во весь рост и со словами «Русские в плен не сдаются! Получайте, гады!» метнул гранату в гитлеровцев. После чего Бредов и Ашурков обнялись и подорвали последней гранатой себя и пулемёт.

Воины 155-го стрелкового полка, воодушевившись подвигом пулемётчиков, заняли высоту Придорожную. Ашуркову повезло: он не погиб, и на пятый день был подобран бойцами из санитарного батальона. А Анатолий Бредов похоронен на воинском кладбище Мурманска. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Никита Ашурков тоже стал Героем.

Конверт Минсвязи СССР 1983 года с изображением памятника А.Ф. Бредову в Мурманске

9 мая 1958 года в центре Мурманска, на проспекте Ленина, Анатолию Бредову открыли памятник.

Первый этап боев за освобождение Заполярья завершился 15 октября 1944 года. Советские войска заняли Петсамо – столицу древней русской Печенгской земли. Это был переломный момент в ходе войны на Кольском Севере. Москва салютовала советским воинам и морякам 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Закончилась Петсамо-Киркенесская наступательная операция 29 октября 1944 года. В ходе неё советские войска продвинулись на запад на 150 километров, разгромили силы вермахта в Заполярье и положили начало освобождению Норвегии. 8 ноября 1944 года, после глубокого преследования отходящих немецких войск в западном и южном направлениях, боевые действия были завершены окончательно на всех участках 14-й армии, которая стала основной боевой силой в этой операции, ввиду прекращения боевого соприкосновения с противником.

Войска нацистской Германии потеряли в Заполярье в 1941-1944 годах около 100 тысяч солдат и офицеров, 2000 самолётов, более 800 боевых и транспортных судов...

Марки Почты СССР 1946 года с изображением медали «За оборону Советского Заполярья»

5 декабря 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР по инициативе первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) М.И. Старостина была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», которой были удостоены более 350 тысяч участников боев и тружеников тыла. Учитывая то, что медалью не награждали посмертно, их было бы значительно больше.

Марки Почты России 2014 года с изображением медали «За оборону Советского Заполярья»

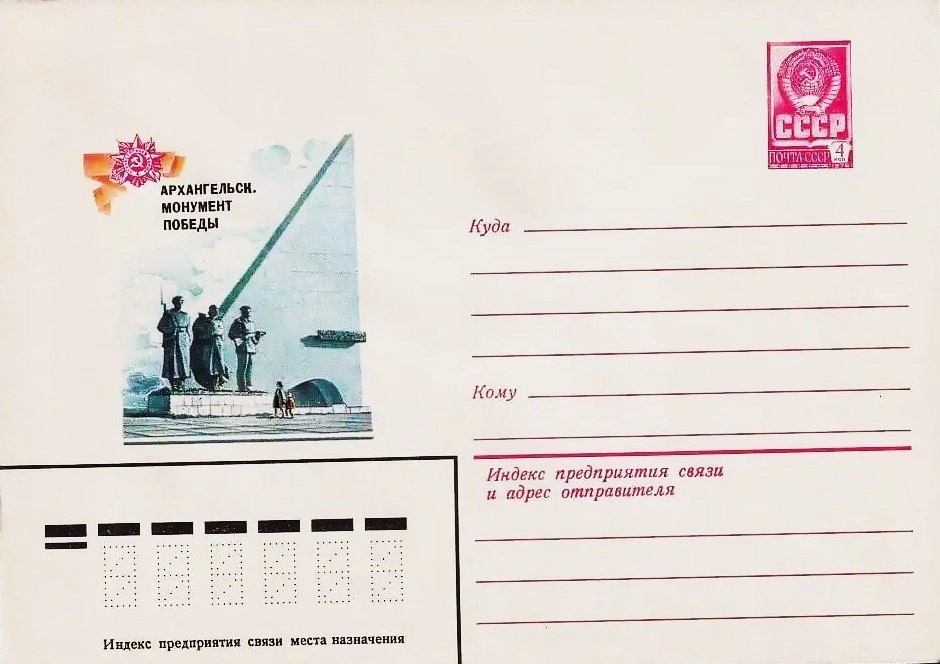

А открытие памятника-символа «Воинам-северянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоялось в Архангельске 9 мая 1969 года. Вечный огонь, стела, напоминающая письмо с фронта, и застывшие в почётном карауле фигуры воинов – моряка, женщины и солдата – призваны хранить память о всех, не пришедших с войны. Авторы проекта памятника-монумента – скульпторы В.А. Михалёв и Ю.Л. Чернов, архитектор – В.М. Кибирев.

На стеле надпись-посвящение: «Северянам – павшим в Великой Отечественной войне. Помни: 94311 жителей области отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава героям!». Справа от памятника установлена стела с фамилиями героев войны. Фамилиями её заполняли постепенно. Сейчас на ней практически нет свободного места. В 1991 году с мест боёв в Мурманской области в Архангельск был привезён прах неизвестного солдата и помещён возле чаши с огнём. Площадь перед памятником стала центром проведения всех городских патриотических мероприятий.

Маркированный конверт Минсвязи СССР 1980 года с изображением памятника в Архангельске

Такое многогранное отражение Великая Отечественная война в Советском Заполярье нашла в филателии.

***

Аркадий Романов, специально для GoArctic