Рыбаки принимают бой

Траулеры и сейнеры с началом войны превращали в сторожевые корабли и тральщики, гражданские верфи ремонтировали военные суда, рыбу для снабжения армии и тыла тоже продолжали ловить, многократно перевыполняя план

Катер - морской охотник МО-4 сопровождает советский транспорт в порт назначения. 1941 г. Фото: Мультимедиа арт музей, Mосква / Московский дом фотографии

Вопреки распространенному мнению первые залпы Великой Отечественной войны начались не ранним утром на суше, а ночью с 21 на 22 июня 1941 года над Черным морем, когда советские зенитчики открыли огонь по фашистским самолетам, нарушившим границу Советского Союза. Несколькими часами позже враг атаковал с воздуха акватории Мурманска и Архангельска, устанавливая минные поля и готовя подход подводного и надводного флота для блокирования важнейших северных портов.

Для гражданского флота начало войны стало полной неожиданностью. Практически все рыболовные суда, ведущие промысел в Белом и Баренцевом морях, оказались вдали от родных берегов, некоторые за 300-400 миль. В радиограмме, содержащей приказ немедленно взять курс в порты приписки, было и непривычное для суровых моряков пожелание вернуться невредимыми.

В практическом смысле это означало выбор наиболее безопасного маршрута. По прибытии почти все траулеры и сейнеры (а именно 46 вымпелов) были отданы под начало Военно-Морскому флоту, их стали в ускоренном порядке приспосабливать под военные нужды, превращая в сторожевые и посыльные корабли, тральщики.

Верфи стали военными заводами

В начале войны установка артиллерийских систем на рыболовные суда, как правило, велась без чертежей, вживую, исключительно благодаря опыту и смекалке работников мурманских и архангельских верфей и военных инженеров. После испытаний по наиболее успешным проектам изготавливались рабочие чертежи и техническая документация.

В годы войны перечень задач, решаемых на гражданских судоверфях, значительно расширился. Благодаря наличию слипов – уходящих под воду наклонных подъемно-спусковых дорожек с уложенными на них рельсами, верфи смогли проводить ремонт подводных лодок малого и среднего тоннажа, а также эскадренных миноносцев, причем некоторые ноу-хау, разработанные на мурманской верфи, и, в частности, метод подкрепления корпусов, впоследствии был рекомендован к применению на всех судостроительных площадках страны. Помимо ремонта и переоборудования в северных портах было освоено производство минометов, корпусов мин, саперного инструмента, волокуш, лыж и другого инвентаря.

В марте 1942 года закончилось формирование военно-транспортного дивизиона Мурманской базы военизированного тралового флота, собранного из вспомогательных рыбацких судов. В дивизион вошли и списанные, и даже полузатопленные суда после просушки и восстановления. Как правило, их использовали для перевозки снарядов, горючего, продовольствия, эвакуации раненых и гражданского населения.

Высадка десанта с рыбацкого судна на п-ове Рыбачий. Из фондов Музея истории народного образования МГПУ

Из рыбаков – в комендоры и минеры

Военное время заставило рыбаков в короткое время освоить воинские специальности. Экипажи рыболовных судов становились полноценными боевыми подразделениями: штурманы исполняли обязанности командиров боевых расчетов, механики, рыбмастера, матросы осваивали навыки пулеметчиков, комендоров, минеров под руководством артиллеристов, саперов, краснофлотцев с боевым опытом. Направляли на траулеры и курсантов-выпускников ВВМУ им. Фрунзе. Военными комиссарами становились партработники Мурманского окружкома ВКП(б).

Несмотря на слабую защищенность ходовой рубки и мостика, ограниченный набор зенитного и противолодочного вооружения, отсутствие гидроакустических средств для обнаружения подводных лодок, суда-«рыбаки» сражались не только храбро и напористо, но и имели свои «родовые» преимущества даже в сравнении с военным флотом.

Командующий Северным флотом в 1940-1946 гг. адмирал А.Г. Головко высоко ценил рыбаков в составе ВМФ:

«Моряки Северного промыслового флота обладали особенностями, которые выделяли их среди других моряков. Находясь на промысле по нескольку недель, команды траулеров привыкли к длительному пребыванию в море, к штормам, которые так часты и сильны на Севере. Как моряки они были подготовлены отлично. Выносливость и, как говорят, ῝втянутость в плавание῝ – характерные черты рыбников-моряков. Вот почему они легко перешли от мирного к военному труду в море и в короткое время научились владеть оружием, разбираться в тактике противника и быстро находить правильное решение в любой трудной обстановке. Команды и командиры траулеров зарекомендовали себя умелыми и смелыми моряками. Траулеры рыболовного флота, вошедшие в строй военных кораблей, отлично проявили себя в самых разнообразных видах боевой деятельности. Они тралили и уничтожали немецкие мины, несли дозорную службу и службу противовоздушной обороны, охраняли наши гавани от неприятельских подводных лодок, конвоировали транспортные суда, высаживали десанты и т.д. Трудно перечислить все виды боевых операций, в которых они участвовали, и учесть их вклад в дело нашей победы».

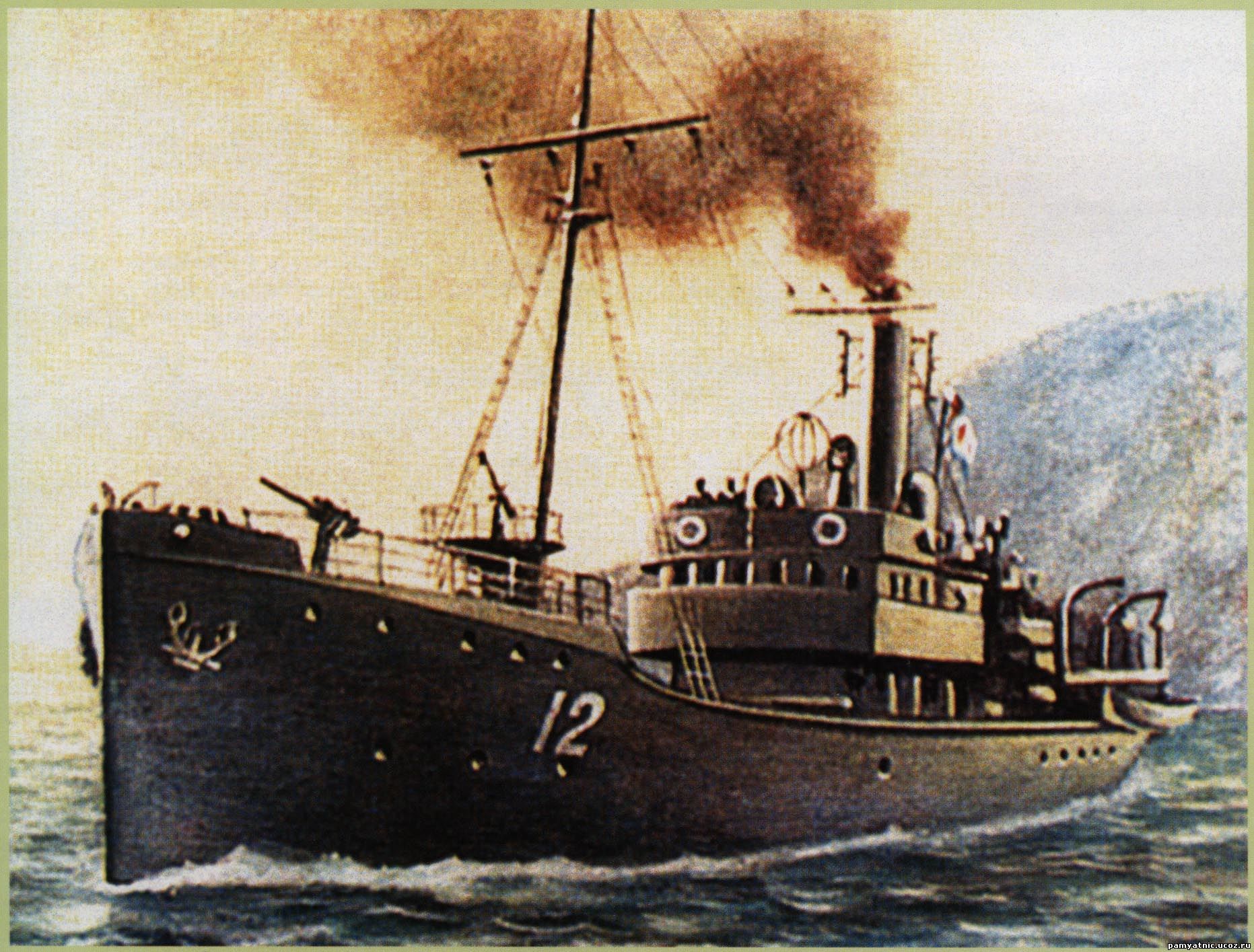

Сторожевой корабль «Туман», бывший траулер «Лебедка», погиб в августе 1941 г. Источник: vk.com

Ценой своей жизни

Потери «рыбаков» в годы войны были значительными. Во флотском мартирологе советской Арктики военного времени значится 31 судно. Большинство из них было либо торпедировано, либо потоплено авиацией противника, несколько траулеров затонули после неравного боя с эсминцами. Но никогда рыбацкие суда не были легкой мишенью для врага.

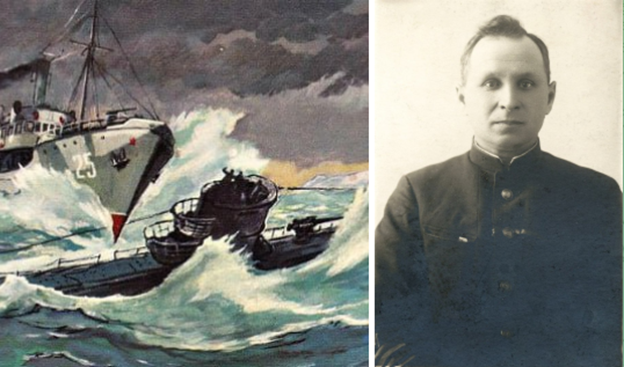

В историю военной славы Северного флота вошла таранная атака сторожевого корабля «Бриз» (бывший траулер «Спартак») на немецкую подводную лодку 25 ноября 1941 года. Командир СКР «Бриз» Всеволод Алексеевич Киреев, впоследствии начальник Мурманского тралового флота, оставил воспоминания об этом уникальном случае. Во время патрулирования наши моряки заметили силуэт всплывшей вражеской лодки. Командир приказал бить по цели прямой наводкой.

«Из четырех выпущенных носовой пушкой снарядов два накрыли вражескую лодку, – вспоминал командир. – Огненные столбы, возникшие около нее, доказывали точность обстрела. Траулер, развив предельный ход, быстро сближался с подводным пиратом. Созрело решение – покончить с лодкой таранным ударом. Зная крепость траулеров отечественной постройки, я ни на минуту не опасался за корабль. Прошло не более четырех минут с тех пор, как мы заметили силуэт вражеского корабля, а форштевень траулера уже врезался в корпус подводной лодки. Толчок был настолько силен, что наши люди, не успев схватиться за поручни, попадали на палубу. В машинном отделении, не зная о намерении таранить противника, решили, что в траулер попала торпеда. И все же никто не растерялся, никто не покинул своего поста.

В продолжение одной-полутора минут лодка еще держалась на поверхности. Наш форштевень, пробивая ее корпус, закупорил пробоину и препятствовал быстрому проникновению в нее воды. Видя это, я перевел машинный телеграф на полный задний ход, траулер отделился от лодки, она быстро затонула».

Таран немецкой подводной лодки советским траулером «Бриз». Командир В.А. Киреев. Источник: dzen.ru

Адмирал А.Г. Головко так оценивал боевую эффективность рыбаков Myрмана:

«Если сравнить потери рыболовных судов с количеством действовавших на Севере немецких подводных лодок, самолетов, надводных кораблей, то приходится удивляться малым потерям. Это объясняется успешными действиями советских траулеров. Личный состав промысловых судов своей организованностью, дисциплиной и знанием военных порядков часто вызывал восхищение моряков военного флота».

Воевали и кормили

То, что война быстро не закончится, стало ясно уже в первые же месяцы боевых действий. Вопрос снабжения продовольствием стал особенно острым к зиме 1942 года. Армии, труженикам тыла, осажденному Ленинграду нужна была, в том числе, и рыба. Из-за высокой активности вражеского флота только в 12 из 1150 промысловых участков-квадратов Баренцева моря было разрешено вести лов. Это соответствовало 1% довоенной площади. Но даже там было небезопасно. Из четырех траулеров, направленных на лов рыбы, один был потоплен при возвращении в порт со всем экипажем и уловом. И тем не менее добыча рыбы продолжалась. Рыбаки выходили в море, надеясь на опыт и удачу, без данных промысловой разведки и без радиосвязи, которая могла быть запеленгована.

С наступлением полярной ночи рыбаки освоили непривычную для себя работу с орудиями лова в темноте, не видя друг друга, ориентируясь «на ощупь» и на слух. Старший механик на траулере «Дзержинский» Н.Г. Дементьев вспоминал:

«Больше всего нас донимала темнота. Представляете, каково было вести судно, когда не светит ни один маяк! И на самом траулере тоже, конечно, не было ни огонька. Маскировка! К примеру, спускаем трал. Двое матросов с палками становятся у центральных роликов. Одна палка – на один ваер, другая – на другой. Проходит метка – палка вздрагивает в руке. Так и определяли, сколько вытравлено ваеров».

Приспособившись к лову в военных условиях, рыбаки стали применять новую тактику – выходить в море не по одиночке, а небольшой «эскадрой» для совместной защиты в случае нападения противника. Благодаря этому рыбаки Мурмана смогли расширить зону промысла, сначала до 38, затем до 65 участков-квадратов. Уже в январе 1942 года часть улова была отправлена в войска Карельского фронта и Северного флота. В блокадный Ленинград «дорогой жизни» поступили сотни центнеров соленой трески, сельди, семги, рыбьего жира.

В 1943 году в состав тралового флота было передано еще 10 судов, объемы промысла возросли, а в следующем году, когда началось повсеместное наступление Красной Армии на всех фронтах, рыбаки Севера выступили с инициативой многократного перевыполнения плана. Экипажи, вошедшие в движение «тридцатитысячников», брали обязательство добыть не менее 30 тыс. центнеров рыбы в год. Некоторые траулеры смогли превысить и этот показатель.

В 1944 году ВМФ получил новые корабли и стал возвращать «рыбаков» траловому флоту. После победы он пополнился и немецкими промысловыми судами, полученными по репарации.

Еще не закончилась война, а в марте 1945 года в Москве состоялась Всесоюзная научно-техническая конференция Наркомрыбпрома СССР, на которой собрались лучшие научные кадры рыбной промышленности. На конференции была поставлена задача резко увеличить добычу рыбы, в том числе за счет освоения новых районов промысла. В 1946 из мурманского порта вышли научные экспедиционные суда, которые открыли богатейшие запасы сельди в разных регионах Арктики. Начиналась мирная эпоха советского промышленного рыболовства, отмеченная непревзойденными до сих пор объемами вылова и темпами судостроения.

***

Михаил Умнов, специально для GoArctic