Транспортная революция Севера: как Арктика изобретала свой способ передвижения

Современная североамериканская Арктика унаследовала изначальную гибридную модель мобильности, но наполнила её новыми технологиями

Фото: Маковнев Афанасий

На Севере транспорт никогда не был фоном развития – он являлся самим условием существования. Пространство, растянутое на тысячи километров тундры и льда, отсутствие дорог и невозможность построить инфраструктуру «как на материке» сделали Арктику местом, где каждый способ передвижения рождался из необходимости. Читайте также предыдущую статью, посвящённую созданию информационных связей в американской и европейской Арктике

Традиционные средства передвижения

До прихода индустриального века мобильность в Арктике строилась на логике среды и сезонности. Инуиты и алеуты Северной Америки перемещались по воде, льду и тундре так же уверенно, как южные общества по дорогам. Каяк, лёгкая одноместная лодка весом около 20 кг: каркас из плавника или кости кита обтягивался тюленьей кожей. Его форма, вытянутая и узкая, минимизировала сопротивление и позволяла охотнику маневрировать среди торосов и шуги. Конструкция была настолько совершенной, что современные спортивные каяки сохраняют те же пропорции.

Эскимосский охотник на морских котиков, вооруженный гарпуном, в каяке. Фото: Ville Miettinen. Источник: commons.wikimedia.org

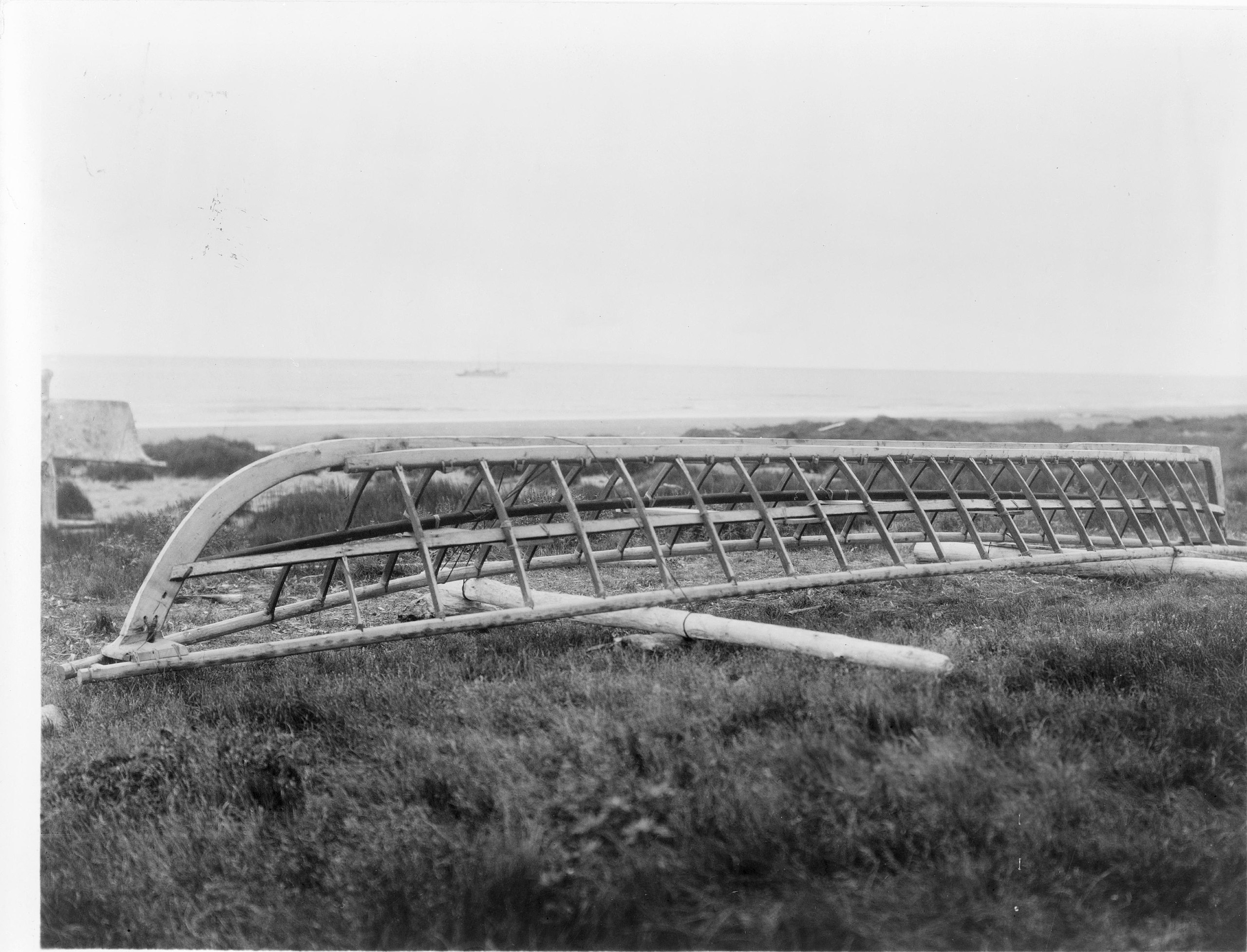

Умиак был серьёзным грузопассажирским судном: длинный, открытый, способный перевезти немалый груз и до 20 человек. Такие лодки использовались для сезонных миграций и дальних путешествий: по описаниям первых европейских исследователей, они проходили десятки километров в день, двигаясь вдоль линии льда и используя ветер, натягивая на весла шкуры как парус.

Каркас умиака. Фото: Эдвард Кёртис. Источник: commons.wikimedia.org

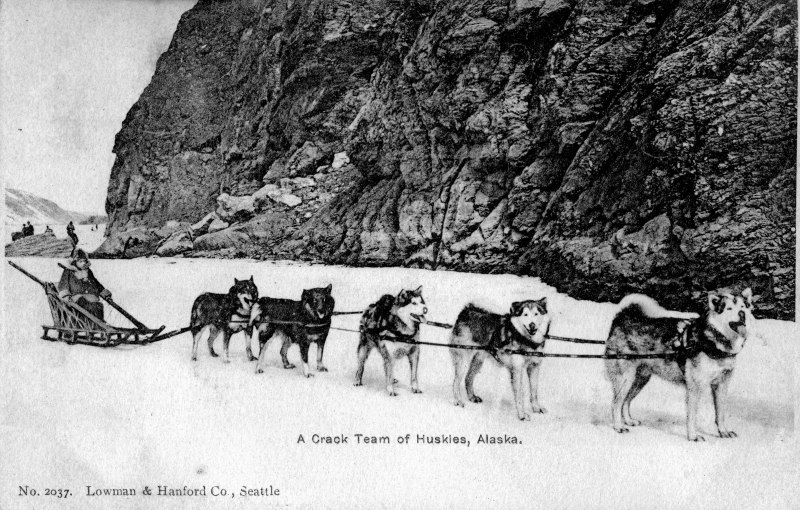

На льду мобильность обеспечивали собачьи упряжки, которые состояли из 6–12 собак и тянули лёгкие сани из кости, дерева или китового уса и ремней из сыромятной кожи. Средняя скорость упряжки составляла 8-10 км/ч, но на подготовленных маршрутах могла достигать 15 км/ч, позволяя проходить 80-100 километров за день. Важной частью системы было содержание собак: каждая семья держала упряжку как стратегический ресурс, а кормление и тренировка были частью повседневной жизни.

В отдельных регионах использовались комбинированные маршруты, где зимой двигались по льду и тундре, а летом – на умиаках или каяках. Существовали и сезонные «ледовые магистрали» – твёрдые участки побережья, которые местные жители отмечали камнями и костями, создавая сеть ориентиров для безопасного движения.

.jpeg)

Почтовая служба, созданная в 1898 году, обслуживала все ручьи, прилегающие к Доусон-Сити. Фото: Asahel Curtis. Источник: commons.wikimedia.org

Первые постоянные маршруты и «собачья» логистика

Приход китобойных экспедиций и торговых компаний в 19-м веке ознаменовал новый этап развития транспортной системы в Арктике. Европейские и американские китобои нуждались в безопасных бухтах, складах топлива и провизии, ремонтных площадках и местах зимовки экипажей. Это привело к формированию первых постоянных точек снабжения: на Аляске суда регулярно заходили в Ном и на побережье Чукотского моря, а в канадской Арктике – в Понд-Инлет на Земле Баффина и Кеймбридж-Бей на острове Виктория. Эти пункты служили перевалочными базами, где китобои пополняли запасы, чинили снасти и привлекали местных жителей как проводников и охотников.

Спущенный на воду в 1841 году китобоец «Charles W. Morgan» на стоянке в музее Америки и моря. Источник: commons.wikimedia.org

Китобойный промысел требовал локальной мобильности: иногда судна оставались во льдах на всю зиму, и связь поддерживалась с помощью умиаков и упряжек. Вдоль побережья появились первые безопасные маршруты, которые фиксировались в судовых журналах и позже легли в основу морских карт региона.

Собачья упряжка в этот период не только сохранила роль, но и стала частью новой логистической системы. Торговые компании, миссии и частные предприниматели использовали упряжки для доставки товаров, почты и информации между факториями и поселениями. В начале 20-го века на Аляске существовало более шестидесяти официальных почтовых линий, и каждая имела расписание, контрольный маршрут и назначенных каюров. Протяжённость некоторых зимних трасс превышала 500 километров, и они соединяли не только поселения, но и удалённые промысловые лагеря, радиостанции и инспекторские посты.

Упряжка для собак, Аляска, XX век. Источник: sobakovod.club

Работа упряжек была формализована: для почтовых гонцов существовали нормы веса, маршруты снабжались топливом и кормом, а скорость движения составляла в среднем 80-100 километров в день в устойчивую погоду. В некоторых случаях упряжки использовались для эвакуации больных моряков с зимующих судов или для транспортировки топлива к береговым базам.

Морские паромы и «годовой корабль»

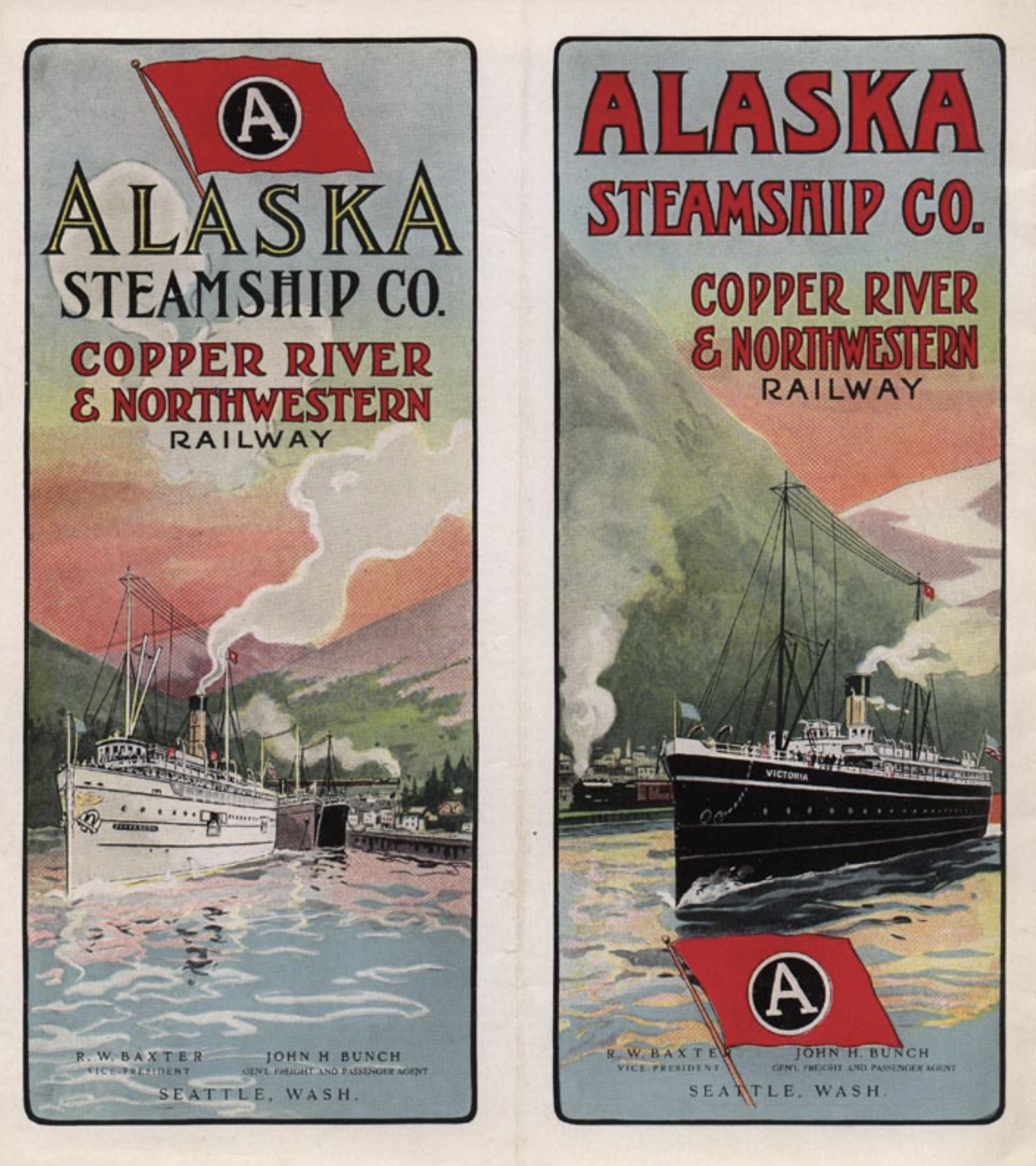

Параллельно с развитием наземных маршрутов формировалась и морская логистика. На Аляске уже в 1920-е годы начали использовать сезонные баржи снабжения. Они двигались вдоль побережья Берингова моря и арктического побережья штата, доставляя продовольствие, топливо, строительные материалы, оборудование для радиостанций и миссий. В отсутствие портовой инфраструктуры грузы выгружались на баржи меньшего класса или даже вручную с использованием шлюпок, а в некоторых местах – по временным деревянным настилам, построенным специально на короткий период навигации.

21 января 1895 года была учреждена пароходная компания «Аляска». Первым купленным судном стал 140-футовый пароход WILLAPA. Источник: cruiselinehistory.com

Эта модель существовала десятилетиями и во многом остаётся актуальной сейчас: в ряде арктических поселений Аляски по-прежнему нет глубокой гавани, и доставку ведут по принципу «судно – баржа – берег».

В Гренландии и канадской Арктике долго сохранялась практика «годового корабля». Если судно не приходило из-за льда, шторма или повреждений, поселение на весь сезон оставалось без топлива, продуктов и почты. В архивных данных сохранились примеры 1940-х годов, когда отдельные станции на канадском Арктическом архипелаге не получали годовой груз из-за раннего ледостава, и работники, зимующие на островах, вынуждены были перейти на рацион охотников: тюлень, морской зверь и рыба вместо отправленных, но не доставленных запасов. Такая система «однократного снабжения» требовала точного планирования.

Арктическая авиация

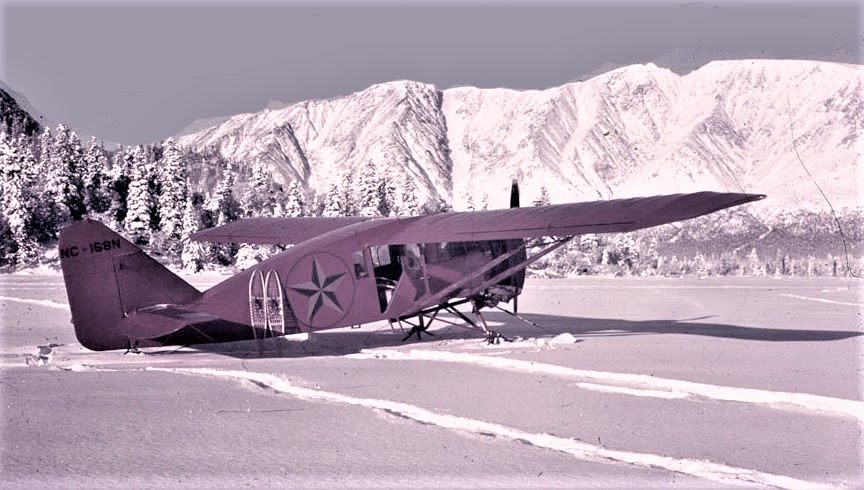

Авиационная революция в Арктике началась в момент, когда самолёт ещё не был массовым транспортом в остальном мире. В 1922–1924 годах в Канаде прошли первые воздушные рейсы между факториями и геологическими экспедициями, что позволило сократить время доставки грузов с нескольких месяцев до нескольких дней. В 1927 году компания Western Canada Airways начала регулярные полёты в район залива Гудзона, а вскоре и на север Баффиновой Земли. Самолёты были небольшими, как правило, одномоторными бипланами, и оснащались сменной шасси: лыжи зимой, поплавки летом. Посадочные полосы представляли собой ровные участки льда, водную поверхность или примитивные утрамбованные площадки возле торговых постов.

Гидросамолёт Fokker Super Universal, G-CASK компании Western Canada Airways Co., на реке Маккензи, 1929 год. Источник: библиотека и архив Канады

На Аляске становление авиации проходило параллельно. В 1934 году в США была официально организована сеть Alaska Star Air Mail Routes, которая включала десятки аэродромов и сезонных посадочных площадок, протянувшихся вдоль речных долин, береговых поселений и внутренних районов Юкона.

Качество полётов зависело от погодных условий, знаний местности и взаимодействия с общинами. Пилоты часто ориентировались по береговым линиям и руководствовались местными навигационными «знаками». Инуиты использовали сигнальные костры, гладкие площадки на льду и снежные маркеры для обозначения импровизированных полос.

Самолёт Star Air Lines Bellanca. Фото: Roy Dickson. Источник: commons.wikimedia.org

В ряде районов местные жители помогали прокладывать маршрут: на Баффиновой Земле в 1930-х годах каюры сопровождали самолёты по замёрзшим проливам, служа «наземными навигаторами», когда видимость была ограничена. К началу 1950-х годов авиация стала основой транспортной системы Арктики.

Гибридная транспортная модель

К середине 20-го века в Арктике сформировалась гибридная система мобильности, основанная на сочетании авиации, сезонных наземных трасс и морского завоза. В Канаде регулярная доставка почты по воздуху стала нормой в 1960-х годах. На Аляске в этот период сформировались первые региональные авиакомпании – например, Wien Air Alaska, которая с 1955 года по сей день обслуживает десятки мелких аэродромов и сезонных посадочных площадок, включая деревни с населением менее ста человек.

Стюардесса, Барроу, 1950 год. Источник: commons.wikimedia.org

Грузопотоки также перенастроились на «воздушно-морскую» модель: крупные объёмы топлива и тяжёлого оборудования доставлялись баржами летом, а повседневные потребности – почта, медикаменты, лёгкие товары – обеспечивались самолётами круглый год.

Вертолёты, появившиеся в арктической практике в конце 1950-х годов, стали ключевым инструментом для медицины и инфраструктурных проектов: они позволяли доставлять врачей в изолированные деревни, эвакуировать тяжёлых пациентов и обслуживать радионавигационные станции.

Современная Арктика унаследовала эту гибридную модель мобильности, но наполнилась новыми технологиями. Так, в 21-м веке на Аляске запустили пилотную программу перевозки медицинских образцов и лекарств беспилотниками между Номом и Уэльсом, а в Нунавуте тестируются дроны для доставки срочных медикаментов на дистанции более 100 километров.

***

Денис Ивановский, специально для GoArctic