«Люди белой земли»: как сейчас живут коренные народы Таймыра

О новом фильме фотографа и режиссёра Юлии Невской

Представители пяти коренных народов Таймыра проводят обряд кормления огня. Фото: Юлия Невская. Источник: goarctic.ru

Коренные народа Таймыра и их современные проблемы

Таймыр – крупнейший полуостров России и самая северная точка Евразии. Он полностью находится за Полярным кругом. В суровых условиях там продолжают жить и кочевать пять коренных народов: ненцы, энцы, эвенки, нганасаны и долганы.

На Таймыр для знакомства с традиционным укладом жизни и фиксации современного быта арктических номадов отправилась режиссёр-документалист и фотограф Юлия Невская. Результатом работы стал фильм «Люди белой земли», посвящённый тому, как кочевники Арктики адаптируются к современной жизни, сохраняя и передавая потомкам накопленные веками знания.

«Главным героем» фильма стала семья ненцев-оленеводов по фамилии Тэседо: Николай и Наталья. Эта пара ведёт кочевой образ жизни, перегоняя оленей на большие расстояния. Они живут так, как жили их предки сотни и, возможно, тысячи лет назад, приспособившись к Арктике, став её частью. Многие ненцы перестали заниматься оленеводством, охотой и рыбалкой, выбрав уютный городской образ жизни. Молодёжь, как и в других частях России, массово перебирается из посёлков в небольшие города, а оттуда в мегаполисы в поисках «лучшей жизни».

Энка Зоя вспоминает жизнь в тундре. Фото: Юлия Невская. Источник: goarctic.ru

Однако некоторые, получив образование, чувствуют «зов тундры» и возвращаются в родовые стойбища, тем более что «блага цивилизации» пришли и туда: есть спутниковая и сотовая связь, снегоходы и генераторы, работающие на дизельном топливе; да и современные балки, особенно оббитые оленьими шкурами, хранят тепло лучше, чем традиционные чумы. Главное, что есть олени, которые не дадут умереть от голода и холода.

К сожалению, как отмечается в фильме, ситуация с «промысловиками»: охотниками и рыбаками, иная. Им сложно выживать в условиях социально-экономической трансформации. К тому же климатические изменения приводят к таянью «вечной мерзлоты», к заболачиванию тундры, что в свою очередь приводит к изменению уникальных ландшафтов, к которым на протяжении многих поколений были адаптированы традиционные хозяйственные практики коренных жителей Арктической зоны Российской Федерации. Государственные и местные власти выделяют различные субсидии и компенсации для представителей коренных народов, но главная проблема – занятость населения, остаётся неизменной.

Сохранение традиций

Большинство потомков номадов Арктики всё-таки предпочитают жить в городе, например, в административном центре Таймырского Долгано-Ненецкого района – Дудинке. Впрочем, они стараются навещать своих родственников в тундре или хотя бы не забывать свои традиции, принимая участие в массовых праздниках, таких как День оленевода.

Подобные мероприятия организовываются при непосредственном участии «хранителей традиций людей белой земли», сотрудников Таймырского Дома народного творчества Дудинки. Каждый из них, понимая культурную и хозяйственную общность полярных номадов, рассказывает желающим об особенностях своего народа.

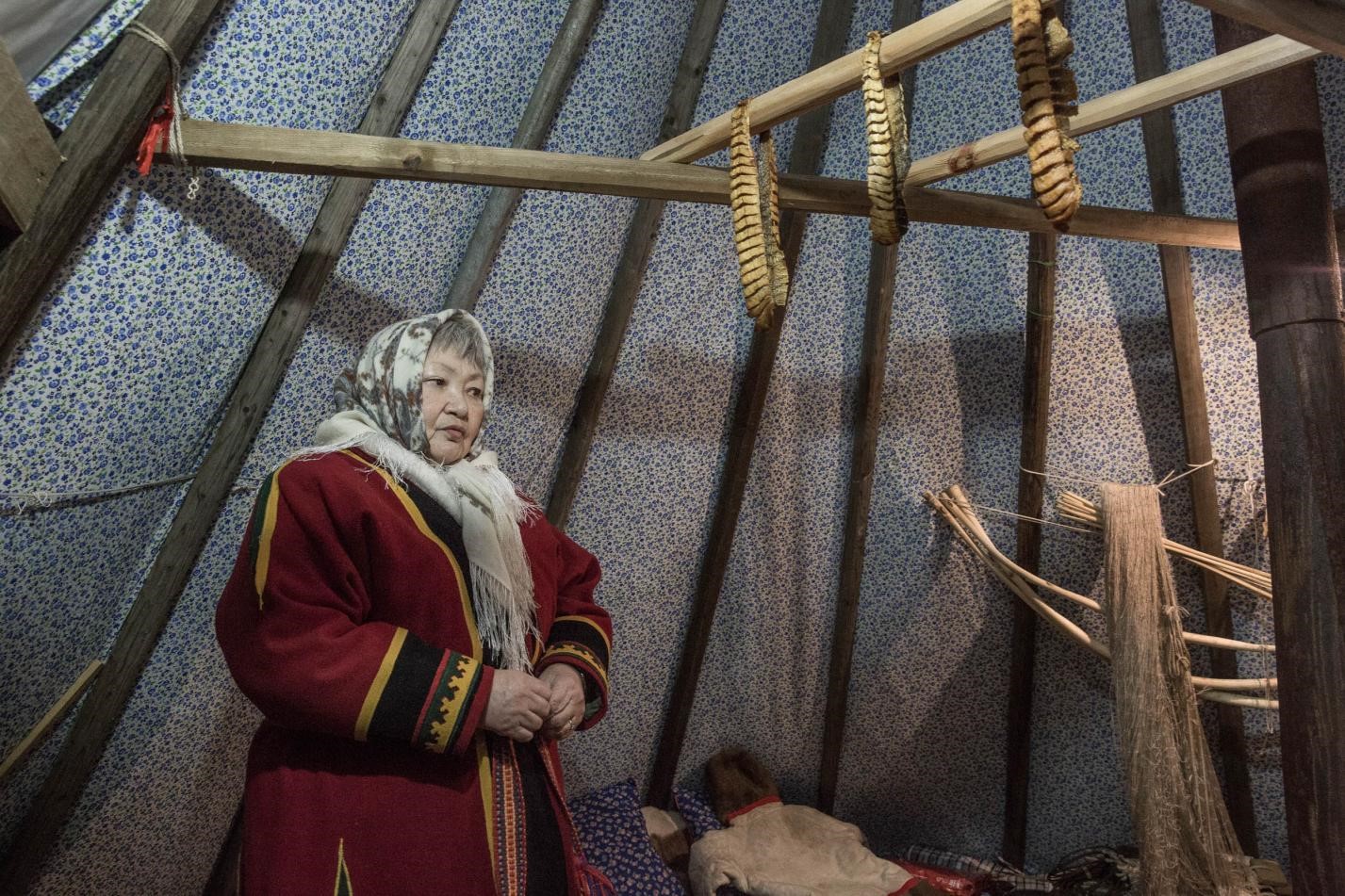

Эвенка Татьяна в национальном чуме. Фото: Юлия Невская. Источник: goarctic.ru

Энка Зоя, родившаяся в тундре, как «истинный тундровик» рассказывает, что её народ, в основном, занимался охотничьим и рыболовным промыслами, используя оленей для перевозки чума. Ненка Анна показывает традиционную, наиболее приспособленную к суровым арктическим условиям одежду с национальными орнаментами, оберегающими от духов Нижнего мира и дарующими различные блага.

Эвенка Татьяна гордится тем, что её соплеменники – единственные, кто ездят на оленях верхом, а чжурчжэни (родственники эвенков «по языку») когда-то покорили китайскую столицу и основали Золотую империю (Государство Цзинь).

Долганка Светлана демонстрирует обряд очищения «Аластыр», окуривая помещение багульником и можжевельником, и показывает бубен шамана с трёхчастным делением мира.

Нганасанин Алексей исполняет традиционные песнопения, показывает трёхцветную (белый, чёрный и красный цвета) национальную одежду и играет в лани: на палочку надо накинуть привязанный череп зайца. Сейчас это «настольная игра», а раньше – элемент возрастной инициации, определяющий будущее занятие подростка.

Долганка Светлана и шаманский бубен. Фото: Юлия Невская. Источник: goarctic.ru

Вера тундры

Интересно, что несмотря на принятие православия в XVIII – XIX веках и давление атеизма в ХХ веке, арктические кочевники сохранили элементы традиционных верований. Они так и говорят: «... в первую очередь, конечно, мы верим в Христа..., во вторую очередь, конечно тоже, надо верить и в свою веру. Если бы не эта вера, то у нас и оленей давно не было, и смысла жизни давно б не было».

Как и их предки, современные кочевники (в частности, ненцы) приносят жертвы «священным нартам» (вернее, хранящимся там фигурам духов-покровителей), которые как «мобильное святилище» следуют за номадами, перегоняющими оленьи стада. В особые дни (например, при появлении солнца после полярной ночи) кровью жертвенного оленя смазывают полозья и копылья нарт, кропят водкой «идолы» («шайтаны») и т.д. При проезде мимо священных мест, кладбищ (особенно, своих, родовых) тоже жертвуют чем-то: оставляют монету, выливают алкоголь, разламывают сигарету, как раньше оставляли наконечники стрел и сушёные мухоморы.

Интернат и перемены: зло или благо?

Особое место в фильме «Люди белой земли» занимают рассуждения о смене кочевого образа жизни на оседлый и о переменах вообще. Представители коренных народов Таймыра вспоминают как изменилась жизнь после 1917 года, как «оленеводов-единоличников» «загнали в посёлок», «организовали в колхоз», и к каким бедам это привело. Потом вспоминают середину 1980-х годов и то, как хозрасчёт проник в кочевой быт, а трудовые коллективы распались. И вновь страдали кочевники Арктики...

Нганасанин Алексей играет в лами. Фото: Юлия Невская. Источник: goarctic.ru

Однако больше всего жизнь оленеводов и промысловиков изменило появление школ-интернатов. По советским законам все должны были получать начальное образование, а значит детей ненцев, энцев, эвенков и других тундровиков изымали у родителей и помещали в интернаты при школах. Сначала было очень трудно, это приводило к неподчинению властям и восстаниям, но со временем кочевники адаптировались. Если раньше насильственное разлучение семей было народной трагедией, то позже временная разлука детей с родителями и привычной жизнью стала необходимой частью взросления.

Воспитатели и учителя школы № 1 в Дудинке (как и их коллеги в других арктических поселениях, таких как посёлок «Тухард») делают всё, чтобы детям было комфортно в новых условиях, чтобы они сохраняли (а некоторые, изучали) родной язык и традиции. Их забирают на вертолёте из стойбищ в школу и возвращают родителям на зимние и летние каникулы, чтобы семейные связи не терялись.

Пытались решить вопрос по-другому: организовывать начальные «кочующие школы» в тундре, но этот проект был признан неэффективным и закрыт. Так и живут пять коренных народов Таймыра в трёх состояниях, по словам Юлии Невской: кочуя в тундре, работая в городах и существуя в посёлках. Они в очередной раз вынуждены адаптироваться к меняющейся действительности, сохраняя свои культурные особенности, благодаря «хранителям традиций», этнографическим исследованиям и документальным фильмам, таким как «Люди белой земли».

***

В.В. Кондаков, историк, историк кино. Специально для GoArctic