Антропология полярной ночи: «самое весёлое время года»

Создаётся впечатление, что древняя эскимосская культура обладает неразрушимым благополучием. Однако это не совсем так.

Предыдущая часть была посвящена освоению необитаемой Арктики. Но несмотря на то, что это самая незаселённая часть планеты, всем известно, что здесь издавна также живут люди. Ближе всех к полюсу оказались эскимосы – обитатели Гренландии, Северной Америки и побережья Чукотки, потом – нганасаны (Таймыр – самый северный полуостров Евразии) и наконец – чукчи. К тундровым, близким к Арктике, традиционным культурам относятся также ненцы, долганы и тундровые юкагиры. Они пришли сюда в историческое время. Ненцы смешались с местным населением европейского северного побережья, а лесные юкагиры вместе с эвенами и якутами стали занимать обезлюдевшие от оспенных эпидемий конца XVII века пространства своих тундровых родственников. Долганы – один из самых молодых народов России. Он начал формироваться благодаря торговому тракту Дудинка–Хатанга–Булун. Случилось это в начале XIX века.

Наша задача – выяснить, как относятся к полярной ночи, пурге и холоду все эти народы. Насколько часто их посещает цинга, характерная для Севера во время полярной ночи? И можно ли к этому привыкнуть, живя среди людей, а не в необитаемом пространстве?

Мир эскимосов

Первые исследователи эскимосов – датчане, двое близких друзей – Кнуд Расмуссен (1879-1933) и Петер Фрейхен (1886-1957). Расмуссен родился и вырос в Гренландии, его отец был датчанин, обосновавшийся здесь в качестве пастора, а мать – наполовину эскимоска. Поэтому в детстве Кнуд говорил на эскимосском языке лучше, чем на датском. Расмуссен был участником девяти полярных экспедиций, семь из них он организовал сам. В этих экспедициях он был этнографом, фольклористом и археологом. Фрейхен был эскапистом (как он сам об этом писал) и искателем приключений, а в результате стал известным писателем (и даже несколько лет возглавлял союз писателей Дании). Первый раз он оказался в Гренландии, на необитаемом северо-восточном побережье, благодаря научной экспедиции в 1906 г. Трое его коллег погибли, последние несколько месяцев Фрейхен прожил на научной станции в полном одиночестве. Позже он поселился в маленьком эскимосском посёлке в заливе Мелвилла. Там он освоил язык и местный образ жизни, женился на эскимоске Наваране. Вместе со своим экспедиционным другом Кнудом Расмуссеном Фрейхен основал в 1910 г. на мысе Йорк торговую факторию Туле, которая стала отправной точкой их последующих эскимосских экспедиций.

Петер Фрейхен и Кнуд Расмуссен.

Одна из известных книг Расмуссена – «Великий санный путь» (в цифре она называется «Белый эскимос»). Это книга о его экспедиции длиной в восемнадцать тысяч километров – тринадцать с лишним месяцев на собачьих упряжках по всем стойбищам эскимосов американского континента. Она рассказывает о людях, но в ней нет никаких упоминаний про полярную ночь, холод, пургу и цингу. Если бы в их окружении – среди экспедиционеров и на стойбищах -- случилась цинга, об этом было бы сказано. Насчёт остального – полярной ночи, пурги и холода -- возникает впечатление, что их просто не было. Тут вспоминается, что Расмуссен – уроженец Гренландии. Он родился в посёлке Якобсхавн, сильно севернее полярного круга. Поэтому Арктика с самого рождения – его мир со всеми климатическими и погодными особенностями. Однако и у Фрейхена в автобиографической повести «Зверобои залива Мелвилла» тоже ничего не говорится про тоску от полярной ночи и ужасы пурги. Правда, события там происходят осенью, до захода солнца, но в книге много историй – герои их рассказывают друг другу. Одна из них наполнена тем кошмаром, которому посвящена предыдущая статья: она про зимовку в необитаемой части острова двух норвежских промышленников – зимний промысел песца капканами, вполне рутинная работа. В самом же эскимосском мире, к которому относится Фрейхен, нет проблем с полярной ночью и цингой. Один из способов справиться с этой болезнью – свежая кровь и сырое мясо. Этой важной деталью кухни все народы Арктики отличаются от своих южных соседей.

«Самое весёлое время года»

В 1929 году американский художник Рокуэлл Кент (1882-1971) терпит кораблекрушение у берегов Гренландии. Ему так понравилась эта страна, что в 1931 году он приехал туда жить – на островке у северо-западного побережья, в маленьком эскимосском посёлке он построил себе дом. Кроме самих картин этот период описывают две его книги – «Гренландский дневник» и «Саламина». Там много общего: место, герои, события, но задачи решаются разные, это видно из авторских замечаний по тому или иному поводу. Поэтому пришлось просмотреть обе книги. В Дневнике обнаруживаем запись от 11 ноября 1931 года, которая может считаться отправной точкой:

Ночь наступила, но никаких сожалений по этому поводу мы не находим: «20 декабря. Небо чистое. В полдень взошла луна. Горы освещены льющимся с запада светом».

4 и 5 января 1932 г. у Кента состоялось путешествие по морским льдам на собаках в соседний посёлок и обратно, соответственно шесть и четыре часа. Вот что он пишет об освещении:

А потом уже был восход солнца, который Кент пропустил, потому что жил у западного побережья Гренландии. В книге «Саламина» Кент пишет, что на самом деле полярная ночь – это растянувшиеся на целый день сумерки, утренние и вечерние, которые встречаются в полдень. «Зимняя ночь на севере – озарённые луной сумерки, в которых самая тёмная часть ландшафта, незамерзающее ещё море, может быть не темнее самого неба». Ну да, можно подумать: художник, его только цвет и пейзаж интересует! Но тут стоит вспомнить Николая Пинегина, тоже художника – из экспедиции Седова (см. в предыдущей статье его слова о солнце). По книгам Фрейхена и Кента видно, что их авторов восхищает не только природа Арктики, но и её человеческие обитатели – эскимосы. (У Расмуссена этот вопрос не стоит – он этнограф.) Книги Кента наполнены подробным описанием поселковой жизни (кто что сказал, сделал, куда пошёл и т.д.). Отношение к полярной ночи оказывается завязано на человеческом факторе. Однако перемена умонастроения при зимнем уходе солнца отмечена и у Кента: с некоторым недоумением он отмечает у себя появление мрачных предчувствий, которые превращаются в навязчивые идеи, но при общем очень незамысловатом благополучии окружающей его жизни эти мрачные мысли не получают никаких разрушительных воплощений.

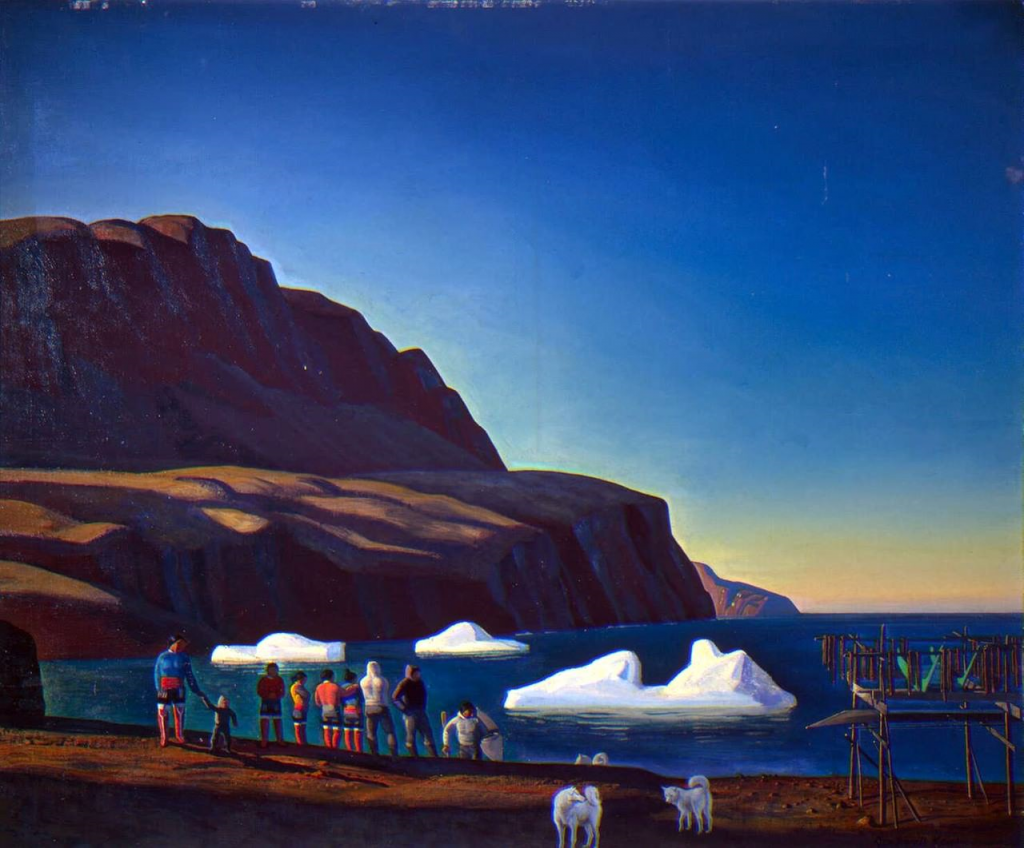

Картина Кента «Гренландцы. Годхавн.1932 г.»

У Кента по поводу полярной ночи в «Саламине» сказано: «…зима здесь самое весёлое время года. Чем темнее становится, тем веселее живут гренландцы. Веселье достигает высшей точки в рождественские праздники».

Вероятно, это общая черта любой арктической культуры. Жизнь эскимосов в разных частях планеты может очень сильно различаться, но то же самое мы находим в автобиографии безвестного эскимосского охотника, родившегося около 1895 года у моря Бофорта на западе Канадской Арктики («Я – Нулигак»). Он пишет о своих детских воспоминаниях:

Голод

Полярная цинга, как с самого начала замечали многие исследователи, происходит от неправильного питания и отсутствия необходимых продуктов, но её нет в традиционных арктических культурах (или же она там встречается крайне редко). Значит, полярная цинга возникает из комплекса проблем – традиционная жизнь обитателей Арктики эти проблемы так или иначе сумела решить.

По книгам Кента создается впечатление, что древняя эскимосская культура, сложившаяся в Арктике, обладает неразрушимым благополучием – оттого, что её люди очень трудолюбивы (лентяи, впрочем, тоже встречаются) и умеют жить в гармонии с миром природы, который их способен прокормить. Однако у Фрейхена и Расмуссена мы находим истории, где эскимосы умирают от голода, становятся людоедами, и это очень страшные страницы. Ещё страшнее в эскимосской культуре выглядит смерть маленьких детей, которых убивает мать, чтобы они не мучились от отсутствия пищи, и это в глазах самих эскимосов выглядит правильным, достойным поступком, свидетельством материнской любви. Жена Фрейхена, эскимоска Наварана, будучи восьмилетней девочкой, так лишилась своего младшего брата, но уговорила мать оставить её в живых и много месяцев питалась травой, обрезками кожи и заячьим пометом, пока промысел не начал снова кормить людей. Всё же и у Кента в «Саламине» есть упоминание, что в соседнем торговом пункте в начале декабря многие жители были вынуждены есть своих собак, обувь и шкуры, покрывающие каяки. Но это были тридцатые годы прошлого века, и уже тогда там существовала небольшая муниципальная касса с пособиями, ещё можно было получить займ из банка – эта черта цивилизации помогала выжить. Конечно, так было не везде – Кент жил сильно южнее залива Мелвилла, а Расмуссен с Фрейхеном в 1910-м году основали самую северную в Гренландии факторию Туле – как раз для эскимосов залива Мелвилла, к которым из-за частых льдов постоянная торговля не доходила.

У современного канадского писателя и биолога Фарли Моуэта есть непридуманный рассказ из жизни эскимосов Баффиновой Земли: на стойбище приходит голод, и первыми начинают умирать дети. Тогда люди собираются и пешком, обессиленные, со всем своим скарбом идут на факторию, в нескольких днях пути. И в этом путешествии их покидают старики – они уходят от своих, чтобы не быть им лишними ртами и умереть в одиночестве, не причиняя никому хлопот.

Ещё один наш современник, антрополог Игорь Крупник, занимающийся народами Арктики, в своё время опубликовал карты старинных эскимосских посёлков на Чукотке, где работали археологи. Они обнаружили, что многие из этих посёлков полностью вымерли из-за голода. Крупник объяснял это периодическими колебаниями климата планеты, которые в более южных поясах Земли проявляются не так кардинально и разрушительно для человека, как в Арктике. Гибель эскимосских посёлков – это проблема выбора стратегии: перетерпеть голод или же сменить место обитания. Так эскимосы Баффиновой земли в XVIII веке, когда там исчезли киты, перешли к зимней охоте на тюленя, разбившись на небольшие группы и постоянно передвигаясь по ледяным полям замёрзшего моря, а летом – к охоте на дикого оленя-карибу (северного оленя).

***

Российская Арктика отличается от остальной крупнотабунным оленеводством. По разным причинам его не удалось устроить ни в Гренландии, ни на Аляске. Эта хозяйственная технология возникла не позднее XVII века и позволила устранить голод как постоянную черту традиционных арктических культур. Но и в России оленеводство не везде может существовать на севере: для этого на пастбищах нужно определённое количество ягеля и травы, которой кормится домашний олень, -- большее, нежели для дикого. Например, на Индигирке или же на Новой Земле корма недостаточно. Однако русские старожилы низовьев Индигирки, пришедшие туда в конце XVII века, сумели устроить вполне благополучное хозяйство, ориентированное на пушной рынок. Основной их пищей была рыба – с Индигиркой им повезло, вероятно, больше, чем русским старожилам низовьев Колымы. У колымчан периодически случались тяжёлые голодовки, связанные с неуловом рыбы, но их нередко и зачастую бескорыстно выручали оленные чукчи.

(Окончание следует.)

Автор: Н.В. Плужников, к.и.н., научный сотрудник отдела Сибири и Севера Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

ЛИТЕРАТУРА

Богораз В.Г. Чукчи. Социальная организация. М., 2011.

Гурвич И.С. Этническая история северо-востока Сибири. М., 1966.

Кент Р. Гренландский дневник. М., 1969.

Кент Р. Саламина. М., 1974.

Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М., 1989.

Моуэт Ф. Следы на снегу. М., 1985.

О сути жизни. Индейские и эскимосская автобиографии. (Я – Нулигак) Якутск, 1989.

Расмуссен К. Великий санный путь. М., 1958.

Файнберг Л.А. Очерки этнической истории зарубежного Севера. М., 1971.

Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. https://bookshake.net/b/zveroboi-zaliva-melvilla-peter-freyhen