Севморпуть: ускользающие границы и взгляд из «опорных точек»

В портах Северного Ледовитого океана развитие СМП может выглядеть не так, как в декларациях.

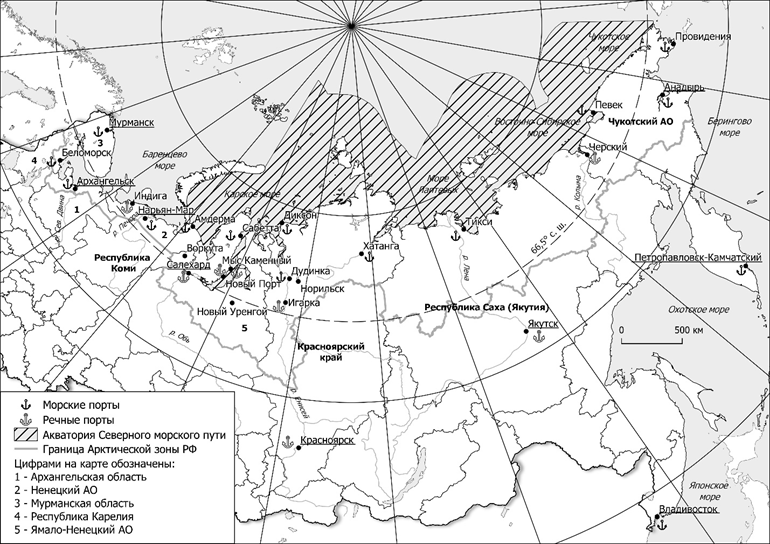

Обсуждение вопросов развития Северного морского пути (СМП) в последнее десятилетие стало непременным атрибутом всех арктических форумов, выступлений президента на арктическую тематику, а также частью функционала вновь создаваемых региональных ведомств. Необходимость обновления его инфраструктуры признаётся важнейшей задачей для целого ряда крупных «игроков»: промышленных компаний, госкорпораций, агентств развития, региональных администраций и многих других. Однако если посмотреть на публичные дебаты более внимательно, окажется, что очень трудно однозначно ответить на вопрос об объёме понятия «Северный морской путь» и очертить круг мероприятий, понимаемых под его развитием. Самый простой, казалось бы, ответ, касающийся географических границ СМП, можно найти в ФЗ-132 от 28 июля 2012 года:

Однако при таком определении оказывается, что значительная часть российских портов Северного Ледовитого океана остаётся за пределами обозначенной территории. Но каким образом возможно функционирование СМП без самых крупных из них: Мурманска, являющегося базой атомного ледокольного флота и основным портом, используемым Норникелем, Архангельска, через который осуществляется завоз многих грузов в Западный сектор Арктики, в том числе, «северный завоз», или даже Петропавловска-Камчатского, заявляющего себя как потенциальный дальневосточный порт-хаб для перегрузки товаров с судов арктического класса на обыкновенных их «собратьев»? Это приводит к мысли, что официально принятая демаркация границ СМП, несмотря на её несомненное прикладное значение – обозначение участков Северного Ледовитого океана с наиболее затруднёнными условиями судоходства, – не является единственно возможной.

Тикси, 2018. Фото Ксении Гавриловой.

Вопрос функционального назначения СМП также требует отдельного рассмотрения. Несмотря на то, что в государственной риторике доминирующая роль в развитии СМП отводится транзитным рейсам, на нынешнем этапе наибольшую долю в структуре грузопотоков составляет вывоз углеводородов и другого минерального сырья (например, в 2018 году, когда Ямал СПГ начал отгружать первую продукцию, объём грузоперевозок по СМП[1] увеличился почти в два раза – с 10,7 до 19,7 млн. т.; сжиженный газ составил в этом объёме 8,4 млн. т., то есть прирост был достигнут почти исключительно благодаря Сабетте), а также завоз материалов и техники для строительства новых промышленных объектов. Далее, в порядке убывания, грузопоток составляет: обеспечение военных баз; осуществление «северного завоза» – ежегодного снабжения продовольствием посёлков, расположенных вблизи арктического побережья; поддержание работы метеостанций; а также арктический туризм (основные маршруты которого, впрочем, лежат за пределами акватории СМП). Ожидаемым образом, обозначенные перевозки представляют собой очень разные маршруты, выполняются разными операторами, в разные сезоны, на судах разного типа. Более того, при проходе судов разного назначения по Северному морскому пути задействуются различные конфигурации инфраструктуры – от полностью автономного плавания до необходимости постоянного пополнения запасов топлива и продовольствия.

Таким образом, несмотря на доминирующее в медиа-дискурсах представление об СМП как о консолидированном проекте, в реальной практике понятие инфраструктуры СМП ситуативно может включать весьма разнообразные технические и социальные явления, при этом исторически эти конфигурации также изменчивы. Именно это несоответствие между официальной риторикой и реальной практикой стало отправной точкой для проведения нами в 2017-2019 годах[2] антропологического исследования «опорных» точек Северного морского пути, о развитии которых много говорится, однако практической оценки социальной ситуации «на местах» не проводилось.

Амдерма, 2018. Фото Ксении Гавриловой.

Под опорными точками СМП обычно понимаются прибрежные посёлки, находящиеся в его акватории или в бассейнах связанных с ним рек. Одни из них в советский период являлись важнейшими звеньями в арктической логистике: служили угольными, бункеровочными, перевалочными базами или точкой назначения морских грузов, их жители осуществляли ледовую разведку или метеорологические измерения (Амдерма, Диксон, Хатанга, Тикси, Провидения). В числе других новые промышленные центры (Сабетта, Варандей) или гипотетически перспективные для портового строительства населённые пункты, обычно продвигаемые региональными властями (Индига). На уровне риторики эти населённые пункты рассматриваются как абсолютно идентичные и в равной степени необходимые в качестве поддерживающих навигацию по СМП инфраструктур.

Индига, причальные сооружения посёлка, 2017. Фото Ксении Гавриловой.

Мы рассмотрим подробнее два пункта – Сабетту и Диксон – с тем, чтобы увидеть значительные различия в их роли для функционирования Севморпути, наиболее очевидные при взгляде «снизу».

***

Строительство Сабетты является одним из самых нашумевших событий в Арктике за последнее время. Сабетта одновременно рассматривается как географически удалённая, так как расположена на побережье Обской губы, вдалеке от региональных и промышленных центров (да и вообще населённых пунктов), а также от морской трассы, но при этом она фактически занимает центральное положение на СМП, поскольку в период строительства завода большинство судоходных компаний западной Арктики работали на её обеспечение; в свою очередь, порты -- и речные, и морские -- были связаны с отгрузкой стройматериалов. Значение Сабетты для развития СМП всячески подчёркивается в выступлениях первых лиц государства; более того, многие регионы пытаются утвердить свою причастность к СМП через партнёрства с Сабеттой (например, поставки стройматериалов) или разговоры о возможном партнёрстве (например, предложения своих территорий под инфраструктуру Новатека). В рамках официального дискурса (да и в массовом восприятии тех, кто причастен к морским перевозкам) Сабетта – это государственное дело.

Положение же самой Сабетты характеризуется балансированием между причастностью к СМП и политике его репрезентации и отстранением, декларацией собственной управленческой автономии. Например, Сабетта одновременно работает на развитие той транспортной системы, частью которой она воображается (через формирование грузопотока), и одновременно изолирует себя от неё: газовозы ЯСПГ осуществляют перевозки в Европу и в Азию по Севморпути, но при этом морской порт Сабетты заточен специфически под нужды проекта: он не является портом-убежищем, не оказывает приём и обслуживание судов, не относящихся к деятельности ЯСПГ. Сотрудник судоходной компании, работающей в Обской губе, так описывает сложившую ситуацию:

Это подтверждают и слова капитана порта Сабетта:

Иными словами, Сабетта парадоксальным образом является символом Северного морского пути, наиболее убедительной материализацией амбициозных планов по его загрузке, но при этом функцию поддерживающей – опорной – инфраструктуры порт практически не выполняет.

***

Посёлок Диксон известен многим благодаря его славному прошлому и значительно менее парадному настоящему, в частности, недавним проблемам местного самоуправления. Воспоминания жителей о прошлом посёлка обычно имеют ностальгический характер:

Посёлок с самого момента своего появления был тем или иным образом связан (не только практически, но и риторически) с Северным морским путём и в целом с советской арктической повесткой. Эта связь стала частью идентичности диксончан, проявляясь в до сих пор воспроизводимых ярких лозунгах вроде упомянутых в цитате, по-прежнему присутствующих даже в публичном пространстве («Трассе Севморпути – круглогодичную навигацию»), плакат, изображающий медведя с караваем на фоне портовых кранов: «Добро пожаловать на Диксон». Северный морской путь жителями посёлка связывается с периодом процветания, поэтому падение объёма грузоперевозок по СМП в 1990-е годы, а также уровня жизни в целом, стали для населения Диксона не только экономическим, но и ценностным кризисом.

Представление о Диксоне как о части СМП в советское время формировалось благодаря функционированию в посёлке разнообразных организаций, тем или иным образом связанных с завозом продуктов морем или обеспечением судоходства (ледовой проводкой, бункеровкой, гидрографическими и метеорологическими нуждами), а также принадлежащих Главному управлению Северного морского пути (большинство организаций посёлка вплоть до строительного управления). На нынешний момент непосредственное соприкосновение с морским транспортом, в том числе в связи с изменением технологий в арктическом мореплавании, в посёлке ограничивается летним завозом генеральных грузов и немногочисленными поставками попутных грузов ледоколами (на момент исследования в 2018 г. эти поставки находились под угрозой в связи с увеличением загрузки ледоколов в Обском секторе).

Во второй цитате очевидно знакомство с официальной риторикой вокруг Северного морского пути, однако видны и сомнения в том, можно ли отнести транслируемые в СМИ обещания развития именно к Диксону. Иное пролегание современного маршрута (а СМП обычно видится именно конкретным маршрутом) – наиболее популярное обоснование отсутствия наблюдаемых изменений («фактически-то он работает до Сабетты»; «трасса не рядом»; «Диксон условно находится на трассе Севморпути, мы не видим проходящих караванов, далеко»). Возможность развития посёлка жители связывают с функционированием Северного морского пути, знания о котором доступны в медиа-пространстве, на арктических форумах и краевых заседаниях арктической тематики. Но поскольку никакой определённой информации об этом не доступно, переход от утверждений, транслируемых по центральным каналам, к практическим способам «встраивания» в СМП для диксончан видится проблемным. С одной стороны, неясен источник позитивных изменений, с другой – у жителей отсутствует возможность быть активными деятелями в принятии тех или иных решений касательно инфраструктурного развития посёлка.

Сравнение даже двух опорных точек наглядно демонстрирует, что монолитный в риторическом отношении проект развития Северного морского пути при ближайшем рассмотрении «распадается» на множество различных траекторий перемещения, инфраструктурных элементов, технологий, институций, представлений о нём разных групп интересов. Воображение СМП, питаемое официальной риторикой публичных выступлений политиков, на уровне отдельных посёлков вступает во взаимодействие с реальной практикой и, таким образом, неизбежно оказывается противоречивым.

Авторы: Валерия Васильева, Ксения Гаврилова. Европейский университет в Санкт-Петербурге и Тюменский государственный университет.

[1] http://geoenergetics.ru/2019/02/21/perevozki-po-severnomu-morskomu-puti-za-2018-god

[2] «Российские гавани Трансарктической магистрали: пространства и общества арктического побережья России накануне новой эпохи развития Северного морского пути» (Тюменский государственный университет, государственное задание Минобрнауки РФ № 33.2257.2017/ПЧ, 2017–2019 годы).