Шаманизм и междоусобица: предания острова Вайгач

Ненецкая история, сохранённая Максимом Синицыным.

Идол на о. Вайгач.

В 2017 году издательство «Велигор» выпустило интереснейшее издание – «Духи тундры»[i]. Книга включает целый пласт ненецких преданий, записанных в 1948-1949 годах на острове Вайгач. Почти 70 лет эти дивные сказы о богатырях, шаманах и родовых духах оставались недоступными для исследователей Севера. Записал и, таким образом, сохранил предания для науки полярник Максим Сергеевич Синицын (1928-2000).

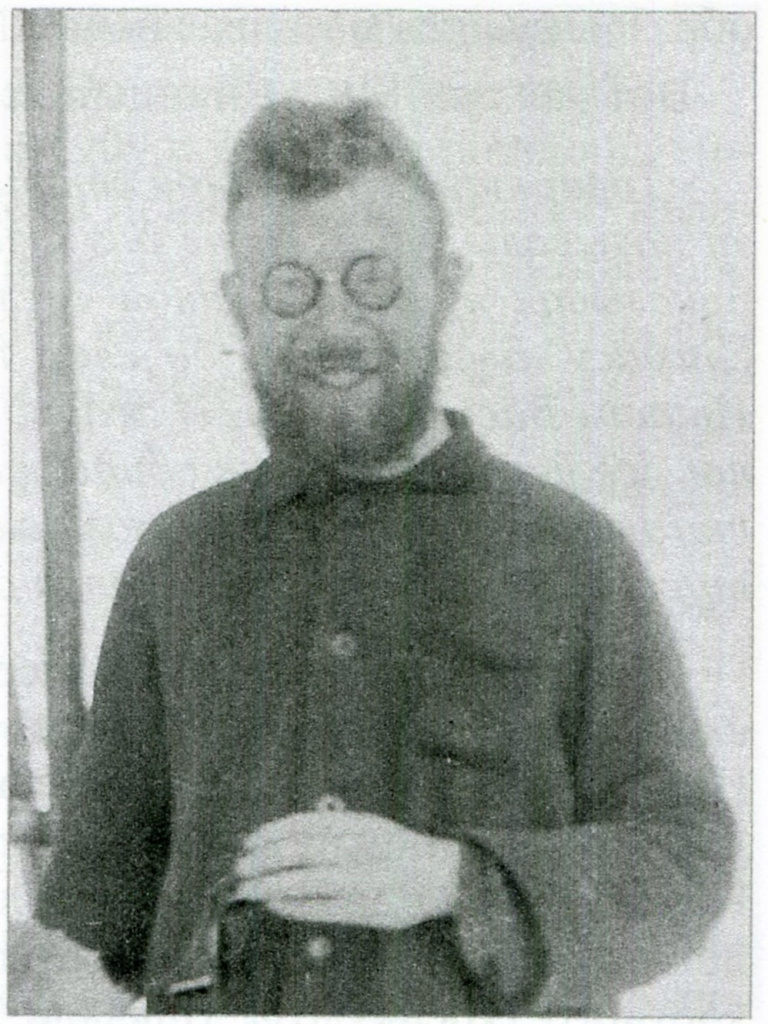

Полярник и фольклорист Максим Синицын. Вайгач. Фото 1949 г.

На Север Синицын попал волею судьбы: зимой 1943 года подросток был эвакуирован вместе с семьёй в Салехард. Через год он уже – лаборант Карской научной экспедиции Наркомрыбпрома, которая занималась миграцией промысловых рыб. Именно тогда у молодого учёного приходит интерес к этнографии народов Севера. Первое ненецкое предание Синицын записал на побережье Тазовской губы, в посёлке Тотто-Яха (волшебная сказка «Хитрый шаман»).

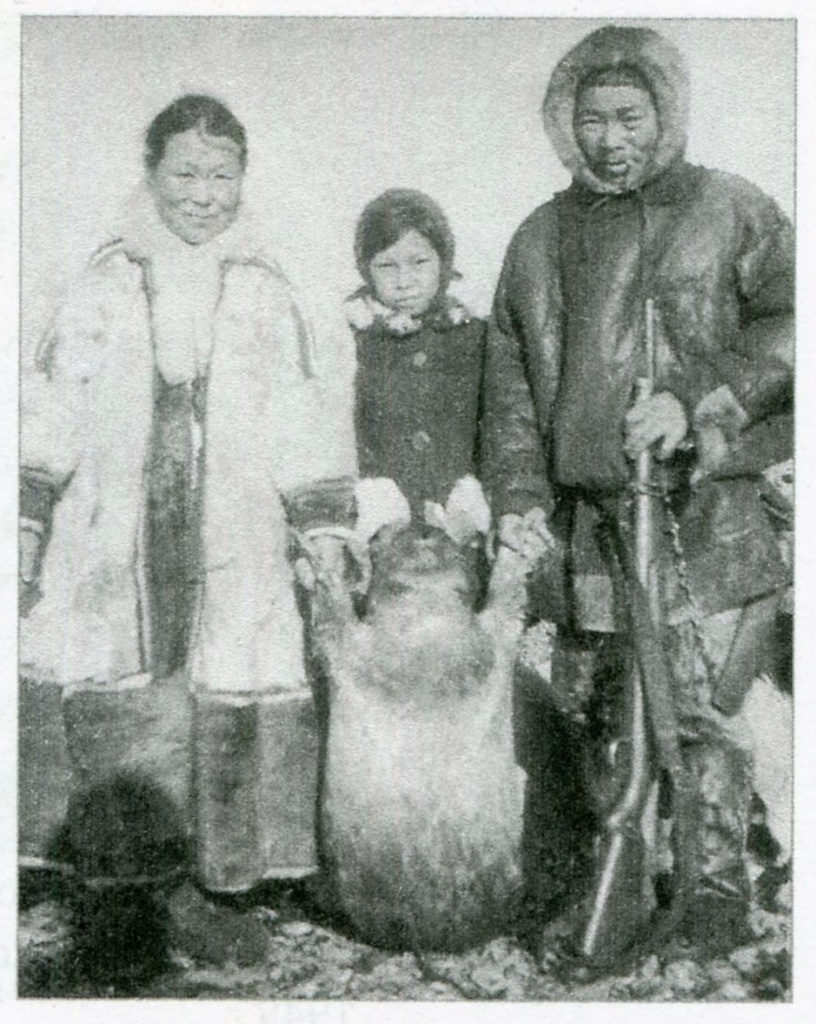

В 1948 году учёный устраивается на метеорологическую станцию острова Вайгач, где встречается с ненецким охотником и выдающимся сказителем Нелёко Вылко. Можно сказать, эта встреча явилась поворотным пунктом в судьбе Синицына… Сам Нелёко жил в северной части острова, на мысе Костяной. Охотился на песцов и нерпу, летом – на белуху. А по вечерам, сидя в кругу семьи в натопленном чуме, Вылко затягивал старинные песни.

Сказитель Нелёко Вылко с женой Марией и дочерью после охоты на нерпу. Фото М. Синицына. Вайгач. Фото 1949 г.

Однажды Нелёко пригласил Синицына послушать старые предания.

Уже первая сказка о борьбе двух братьев-шаманов привлекла внимание Синицына, и он решил записывать за Вылко сказания… Через неделю в записной книжке полярника появилось предание рода Ядне о волшебной шкуре, делающей её хозяина невидимым. Затем Синицын зафиксировал ряд героических песен – «О сестре силача Сюдбе Вра», «О младшем хозяине с Ивняковой реки» и др. За два месяца учёный записал восемь текстов и за весну-лето 1949 года – ещё пять.

Научный подвиг исследователя бесспорен, особенно если учесть, что записи были сделаны после его основной работы на полярной станции. Кстати, не все полярники разделяли увлечение своего коллеги:

Через год Синицына переводят на метеорологическую станцию о. Диксон, а затем – на о. Белый. В 1950-х годах полярника по болезни комиссуют на Большую землю. Но и здесь, в Москве наш герой не утрачивает интерес к родовым сказаниям Севера: в 1956 году он активно переписывается с ненецкой сказительницей Ульяной Ледковой (Вайгач), которая отправила Синицыну три эпических сказания, одну сказку и четыре притчи. Это стало последней работой учёного с фольклорным наследием народов Севера.

Увы, ничего из своих записей Синицыну издать так и не удалось. И это несмотря на восторженные рецензии известных фольклористов В. Проппа и С. Минца! Заведующий сектором народов Севера Института этнографии Академии наук СССР Б. Долгих отмечал, что тексты, собранные Синицыным на острове Вайгач, до сих пор не публиковались. Эти записи, по мнению ученого, «ценны не только художественными достоинствами: они отражают идеологию народа, дают представление о древнем быте ненцев, об их соседях». «Важно, что материалы Синицына совершенно подлинные, - вторил коллеге В. Пропп, - нисколько не обработанные и не приукрашенные. Они представляют собой большую ценность и являются весомым вкладом в советскую фольклористику».

Современный исследователь работ М. Синицына Олард Диксон отмечал, что в советский период публикация вайгачских сказаний была невозможна из-за яркого и реалистичного описания непремиримых войн между ненцами и их соседями (энцами и тунгусами). Обилия сцен кровной мести могли шокировать неподготовленного советского читателя.

Впрочем, сам Синицын был не согласен с этим мнением:

Известно, что накануне своей кончины в 2000 году Синицын пытался продать свой архив в Финляндию: необходимы были средства на лечение. Учёный сетовал, что его очень беспокоит судьба собранных им на Вайгаче материалов, каких уже ныне и не собрать. «…может быть, сейчас в тундре, - писал фольклорист, - трудно найти человека, хорошо знающего родной ненецкий язык. А многие предания, плакальные песни давно забыты… Так что мой архив представляет особую ценность».

Письма Синицына остались без ответа. Трудно сказать, к счастью или нет… С одной стороны пожилой учёный не получил средства на лечение. «Цена архива – моё здоровье», - писал он в Финляндию. С другой - записи за рубежом могли и пропасть, а так – пусть и с запозданием, но они вышли на родине…

После кончины учёного бесценный архив с записями ненецких сказаний (пятнадцать папок плюс несколько сот негативов и «первобытных» рисунков, выполненных ненцами), попали к племяннику исследователя. Последний передал их крупному исследователю шаманизма и писателю Оларду Диксону, который, собственно, и стал редактором «Духов тундры».

Самым любопытным из преданий вайгачской старины Синицын считал рассказ о нашествии Яптиков – представителей ненецкого рода, живущих к востоку от Урала. Одна из каменных сопок на Вайгаче носила название Камня Яптиков. Вот, что говорит легенда о происхождении этого названия.

В конце XVIII века большая группа ненцев пришла из-за Урала с целью поселиться на землях западных ненцев. Незваные гости прибыли в тундру на легковых санях, каждые из которых тянула упряжка из пяти-шести оленей. Мужчины были вооружены крепкими луками. За санными упряжками тянулся обоз с женщинами, детьми, чумами и домашним скарбом. Один из отрядов направился на Вайгач, перейдя поздней осенью по льду Югорский Шар.

Пришельцев заметил молодой пастух, искавший отбившихся от стада оленей. Он рассказал своим соплеменникам о нашествии незнакомых вооружённых людей, которые двигались на север острова. Прижатые к мысу вайгачцы, как сообщает предание, растерялись. Был созван большой совет в чуме, где слово взял пожилой ненец. Он сказал:

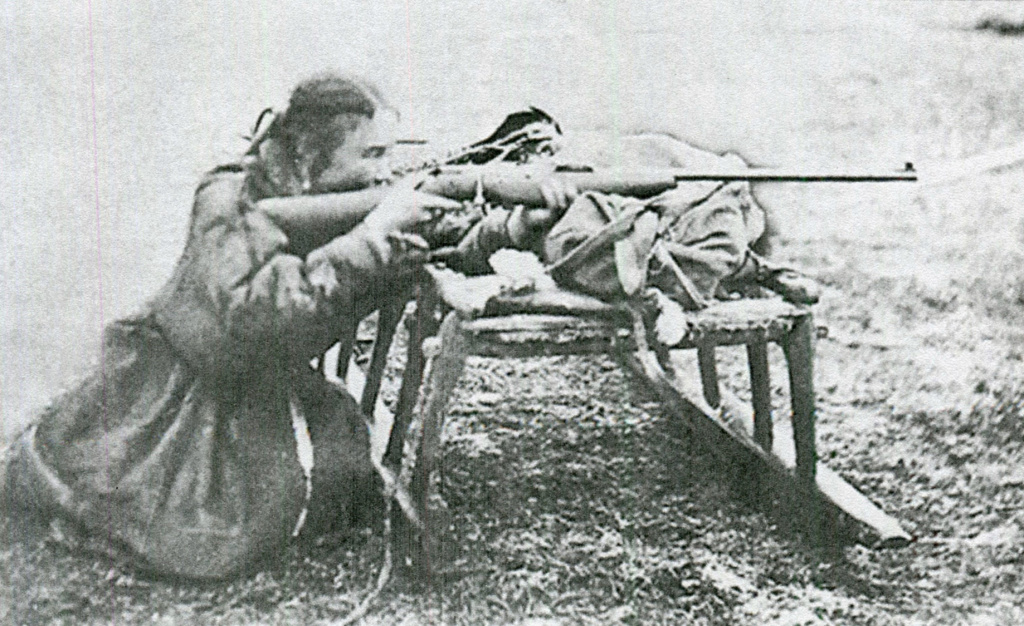

Тогда один из ненцев попросил дать ему лучшую огненную палку и все железные стрелы к ней (патроны). «Я один прогоню чужаков», - заявил он собравшимся землякам.

Молодой вайгачец подобрался к стойбищу пришельцев…

Ненец с «огненной палкой». о. Белый. Фото 1930-х гг.

Таким образом, Вайгач был избавлен от нашествия пришельцев. Самого же героя легенда величает «сильным, умным шаманом». Большая каменная сопка, где были разбиты Яптики, и поныне носит название Камень Яптиков (Яптик-Пэ). Синицын сообщает, что в его бытность на Вайгаче (1948-1949 гг.) возле упомянутых мест находили много обглоданных песцами остовов луков, остатки сломанных саней, глубоко ушедшие в мох металлические наконечники хореев[ii], оскаленные черепа и человеческие кости.

Говоря о Вайгаче, Синицын, особо отмечает, что остров является главным языческим храмом, скоплением знаменитых капищ. Туда приезжали из самых отдалённых уголков Европейских тундр, чтобы принести жертву. Для восточных и уральских ненцев такой северной Меккой был остров Белый, который, словно шапкой, венчает полуостров Ямал. На священный же Вайгач, по свидетельству Синицына, в древности не могла ступать ни одна женщина. Только мужчины могли перейти пролив Югорский Шар, отделяющий Вайгач от материка. «Совершеннолетняя женщина считалась у ненцев существом нечистым, поганым», - пишет М. Синицын, добавляя при этом, что богатырь, проведший ночь с женщиной, терял силу, и наутро враги легко расправлялись с ним.

Учёный справедливо называет хозяевами Вайгача идолов, за которыми ненцы следили, чтобы они были «накормлены». Проезжие ненцы и паломники, оставляли семьи на материке и переправлялись на Вайгач (зимой шли по льду, летом – на лодках). Принеся идолам жертву, они возвращались на Большую землю.

М. Синицын сообщает, что предания об идолах и вайгачских капищах были известны «по всем тундрам». Он называет наиболее почитаемые капища: мыс Конец Земли (Ямал-Сале), на Священной Горе (Хэхэм-Пэ), расположенной возле Священного озера (Хэхен-То), и на одном мысов южной оконечности Вайгача. О первом из капищ получаем сведения от одного из спутников Баренца – Геррита де Веера (XVI в.):

Чаще всего ненцы приносили в жертву оленя. Это была так называемая бескровная жертва: на животное набрасывали аркан и тянули – каждый в свою сторону. Затем с жертвы снимали шкуру, а тушу свежевали. Голову оленя оставляли близ идола, кровью же обмазывали истукану рот и глаза. Нередко охотник варил рядом с капищем похлебку и немного супа выплёскивал на землю: таким образом, паломник кормил идолов и ел вместе с ними. Иногда истуканов «одевали»: привязывали к туловищу цветастые ленты, а одежду клали рядом на камень.

В 1828 году один из священников, «командированный» на остров, сжёг многие из вайгачских идолов. Об этом стоит особо сожалеть, так как некоторые из деревянных истуканов ещё помнили экспедицию Баренца!

Разумеется ненцы, как и другие народы Севера, сопротивлялись христианизации. Христианство было для них сложно и непонятно.

В связи с уничтожением вайгачских капищ возникло много новых легенд об идолах. Одно из преданий, которое записал Максим Синицын, повествует о том, как духи спасались от гибели и переносились в другие места. Так, при сожжении капища на Священной Горе людей якобы поразил с треском вылетевший из костра клубок пламени. Промчавшись над головами, он скрылся в тундре. А вскоре на небольшом холме был найден старый шаманский бубен, напоминавшей голову человека. Ненцы объяснили это как знак, подаваемый духами. Синицын пишет, что этому новому капищу, где обрели своё второе жилище духи со Священной Горы, поклонялись вплоть до середины 20-х годов XX века.

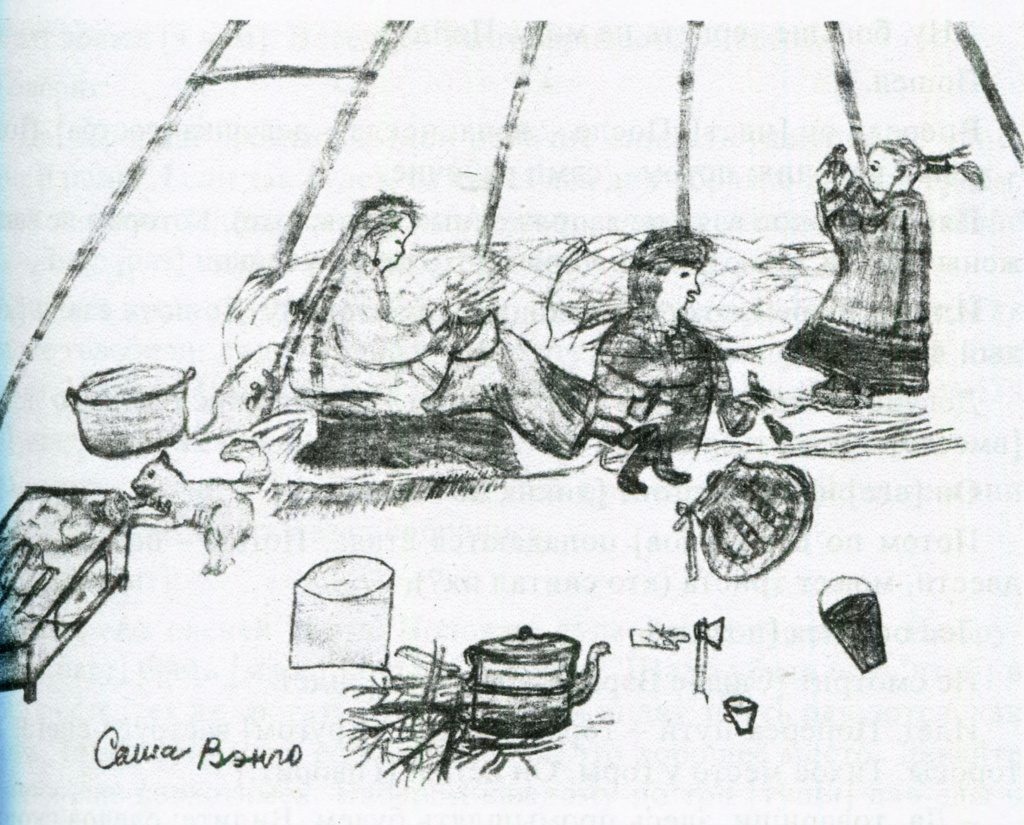

Впрочем, как ни сопротивлялись ненцы новой вере, христианство оказало значительное влияние на их культ. Получилась странная смесь язычества и христианства… Например, заходя в чум, учёный видел закопчённые иконы, а снаружи, в шайтанской юрте, лежали домашние идолы.

В конце XIX века ненцы стали посещать Вайгач семьями. Они жили на острове в период летнего промысла, а осенью возвращались на материк. Таким образом, нога женщины уже «топтала» остров. Это явилось шагом к десакрализации острова и к моральному низвержению вайгачских святынь. В результате деятельности миссионеров, кроме креста на мысе Конец Земли (Болванский мыс), на острове срубили часовню во имя св. Николая. Напротив же Вайгача, на берегу Югорского Шара, была воздвигнута деревянная церковь.

В чуме. Детский рисунок. Вайгач. Бумага, карандаш. Из собрания М.С. Синицына.

Автор: Андрей Епатко, ст. научный сотрудник Государственного Русского музея.

[i] Духи тундры. Эпические, родовые и шаманские сказания Нелёко Вылко из собрания М.С. Синицына, записанные на острове Вайгач в 1948-1949 гг. М., 2017. Составитель и редактор – Олард Диксон.

[ii] Хорей – шест, употребляемый при езде на оленях, на толстом конце которого надето железное копье.